藤井建男

(上)より続く。

生産・流通の飛躍的向上とキリスト教支配の制度疲労

中世のドイツを形づくっていた神聖ローマ帝国は大小の諸侯の支配する領邦国家の連合体であったが、キリスト教の教義に基づいてそれぞれの領主がカトリック教会との連合で聖職者を官吏として用いながら支配を行っていた。その上にあったのがイタリア半島のローマ教皇領のバチカンに君臨する教皇であり、教皇にとりドイツ=神聖ローマ帝国は「ローマの牝牛」と揶揄されるほどローマにとって欠かせない蓄財の源泉だった(図12)。そのしわ寄せは、農民層やドイツの商工業者の上に領主の過酷な搾取に加えてのしかかり、その手先となっている司祭や司教、修道士に対する民衆の反感は広がり続けていた。

図11 リーメンシュナイダー自刻像、1505~08年頃

(クレイクリンゲン・ヘルゴット教会)

おりしもこの時期(15世紀後半)、時代の根底を揺さぶる社会的大事件が相次ぐのである。この時期を述べる歴史書の多くがまず農業技術の向上とそれに伴う市場経済の発展を挙げている。これまで長く続いていた、耕地を二つに分け一方を休耕地として家畜を囲って糞を肥料とし地味の回復を待つ二圃耕作に替わり、耕作地を三つに分ける三圃耕作が取り入れられると、多種な収穫ができるうえ農作業も軽減され、生産量も地味の保守・回復も飛躍的に向上した。穀物では馬の飼料になるオート麦の生産が普及し、農業に馬を利用することで重い有輪鋤の利用ができるようになり生産量が増えた。農産物が流通に乗るようになると領主たちは市場経済に対応するため、こぞって直営地経営を採用し土地を貸し付けた隷農を増やしたのである。

流通経済の発展に伴い各地に都市ができ、城壁に囲まれた都市空間の中に新しい人間関係が育ち商人を中心にする都市法もつくられた。同時に伝統的な人間関係でつながつていた中世社会に、新しい流通経済の世界が登場するにしたがい膨れ上がり続ける常備軍の維持管理費、宮廷の諸経費と贅沢の費用が、高級聖職者、高級貴族・騎士以外の諸侯に押し付けられた。それが更に残酷な形で諸侯領地の農民・隷農、臣属騎士(体僕)にのしかかっていた。領主、貴族は従来から農民を縛り付けていた生産物の10%相当の献納、貢租は譲らず、逆に賦役、貢租、地代など農民と交わしたあらゆる古い契約を自分たちに有利になるように改め、家畜と同様に扱われる農奴制も併用しながらいっそう暴力的な搾取に乗り出したのである。半面、市場経済の発展は貨幣経済を定着させ、流通の拡大は、それまでの狭い地域の経済が外に世界とのつながりをつくり、文化・芸術に個性を呼び込み、人々の生活と価値観にも変化が生まれることになった。

この時期の社会で際立っていたのが絶対的支配機構キリスト教会の腐敗と制度疲労の顕在化だった。リーメンシュナイダーの少年期、家族で暮らしていたヴュルツブルクから西に30キロほどの小さな村で起きた「笛吹ハンスの事件」はそれを物語る話で今も語りつがれている。村人(隷農)がささやかな羊を放牧しているところに、太鼓や笛を吹きながらやってきて村人との楽しい時間をつくるハンス・べームと名乗る不思議な青年がいた。誰言うともなく「笛吹ハンス」と呼んでいた。そんなある日の夜、ハンスが寝ているときこの村の教会の聖母マリアが枕もとに現れ、この国で起きている人々の苦悩を見せ「笛や太鼓のような人の心を享楽に誘う無意味なものを焼き捨てて預言者になり、人の心に寄り添って生きなさい」と告げたという。ハンスは笛、太鼓、身を飾る羽飾りを捨てて預言者になり「すべての人間は兄弟姉妹であり、主人は召使い(農奴)にその分け前を公平に分けあたえるべきである」、「森、畑はすべて人間共有であり、苺、キノコの出る森も、水の中の魚も、空の鳥もしもべたちのもの。地主だけのものではない」と語りかけた(図13)。

ハンスの説教は貧しい暮らしを強いられていた農民の心をとらえ、説教を聞きに遠くの村からも農民たちが訪れるようになり、ハンスは教会の前で荷車の上にたって説教をするようになったと言う。これを知った司教領主はハンスが説教をするニクラスハウゼンのマリア教会への巡礼を禁止。ハンスはこれに対して「次の聖キリアン祭の前の日曜日、礼拝堂の前に男たちは剣と槍を持って集まれ。マリアの言うことを聞かせたい」とよびかけた。このハンスの呼びかけを知った司教は、1476年6月12日の夜、寝ているハンスを捕えヴュルツブルクの居城に投獄し、それから一か月後の7月19目、裁判もないまま焚刑を執行、その灰をマイン川の撒いたのであった。ハンス・ベームの悲劇は今も伝えられており、ニクラスハウゼンには記念碑がある。リーメンシュナイダーが16歳のとき目の前で起きた大事件である。

マルティン・ルターが教会に異議を申し立て、論争を挑んだ「95箇条の提題」がウィッテンベルクの教会の扉に張り出されたのが1517年(張り出されたかどうかは不明だが発表されたことは事実)であるから、「ハンス・べームの悲劇」はその41年も前である。キリスト教支配の深部で起きていた矛盾の深さを浮かび上がらせる事件と言ってよいだろう。

そしてこれらの矛盾に火をつけたのが教会の贖宥状=免罪符の販売に対する怒りだった。死亡率の高かったこの時代の民衆にとり最大の関心事は「死」だった。安らかな死、そして死後自分が導かれる世界にかかわる問題は全ての民衆に共通する不安だったのである。生まれて教会で洗礼を受けたのち犯した過ちにどう対処すべきか、天国へ行くためには司祭の前で自らの罪を告白し、司祭から「汝の罪を許す」と言う宣言を受けなくてはならないが、そのためには教会への対価が必要であった。

そこで教会が考え出したのが贖宥状=免罪符だった。簡単に言えば教会が発売する「天国行の予約切符」である。表向きはローマのサン・ピエトロ寺院の改修の資金などと口実が付けられたものの、その実態は司教、司祭の懐を潤すものとなっていた。ドイツの司教、司祭は競うように贖宥状を販売し、売上の一部をバチカンへ賄賂として送り、残りに領域の聖職者が群がり快楽をむさぼる構図がドイツ全域に広まったのである。教会が考え出したこの「新たな搾取」に、民衆が教会内部に関心を持ち批判を強めたのは当然だが、教会はその動きに極めて鈍感だった。この時代、司祭はミサ典書をラテン語で読み、一般民衆はその内容を全く理解できなかった。この当時の聖職者の多くは神学の教育を受けていなかったので、教義や聖書についての説明などはほとんどできなかった。教会がその土地の支配者の私有物であったことから、貴族や諸侯の次男や三男がその職を聖職禄と共に受け継いでいることが多く、地方の聖職者の多くは聖書を読んだこともなく、ミサの順番さえ知らなかった。そのため多くの人々はキリスト教の信者でありながらキリスト教を知らなかった。よく理解できたのはわかりやすい”お金で買える天国行の切符”贖宥状=免罪符の仕組みだったのである。

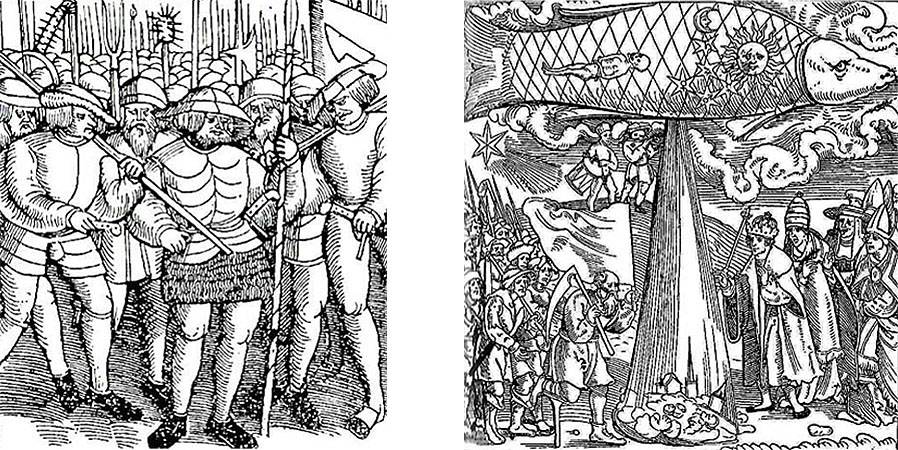

図12 神聖ローマ帝国(10世紀~19世紀はじめ) 図13 ニクラスハウゼンの楽師

キリスト教のリフォーム

この問題に、キリスト教の教義=聖書からの逸脱である、と批判したのがアウグスチノ修道会に属するドイツ人神学教授マルティン・ルターである。ルターは修道士として学ぶ中で”贖宥状の頒布”はキリスト教の聖書の教えに反しているとの結論に達し、1517年、ザクセンで頒布されていた贖宥状に対して反対する「95箇条の提題」を示してローマ教会に聖書による討論をよびかけたのであった。これをきっかけにキリスト教の制度疲労が様々なかたちで浮かび上がりキリスト教のリフォーム=宗教改革が動き出すのである。

ルターが聖職者に「聖書の教えに戻れ」と呼びかけ、ラテン語が唯一だった聖書をドイツ語で訳し誰でも読めるようにしたことで、聖職者のでたらめな説教と堕落が明らかになり、「95箇条の提題」の伝播はグーテンベルクの活版印刷の発明と重なって急速に広がっていった。ルターの「聖書に戻れ」の訴えはドイツ語で印刷され、その広がりと波紋は甚大だった。詩人で文芸批評家のハインリヒ・ハイネが1830年代に(ルターのドイツ語聖書編纂から約330年後だが)”ドイツ語訳の聖書のドイツ全土に伝搬によって神聖ローマ帝国の共通語・ドイツ語ができた”に続けて「私は知っている。魔法ともいうべき新しい印刷術によって何千冊も人民のあいだにまきちらされたこの翻訳によってルターの用語が2、3年のうちにドイツ中に広がり、ドイツ人に共通の文語になったということを」(ハイネ著『ドイツ古典哲学の本質』(伊東勉訳、岩波文庫)と述べているほどの文化の大事件だったのである。

一説では16世紀に10000種ものパンフが出版され、各1000部が印刷されていたという。全体で1000万部というすさまじい数である。農民の多くは字が読めなかったが、居酒屋であるいは寄り合いで字の読める者が読み聞かせることで、農民たちは教会堕落の事実をあばく重要な武器を手にしたのである。活版印刷登場は聖書の普及にとどまらず、文学、教育など文化全体を大きく底上げしたのである。当然、広がるキリスト教会への懐疑と批判、過酷な収奪と無権利な暮らしの改善要求が様々に結び合った。農民が相呼応して立ち上がりドイツ中南部フランケン地方を包む大規模な農民のたたかい、ドイツ農民戦争に繋がっていったのである(図14、15)。

農民たちは自分たちの要求を12箇条にまとめ上げた(「シュヴァーベンの12箇条」といわれている)。①司祭の選出、否認権の実現 ②十分の一税の廃止 ③農奴制の廃止 ④狩猟、漁獲権の共同体への還元 ⑤森林などの農村への返還 ⑥賦役は忍耐可能までとする ⑦農民への貸与地の諸規定の順守 ⑧貸与の農地地代は生活ができるまで下げる ⑨裁判領主の恣意的な罰金刑をもとの量刑に戻す ⑩購買契約のない共同牧草地は共同体のものとする ⑪農民財産を強制的に没収する死亡税の廃止 ⑫以上の要求は福音の中心的命題である平和、愛、協調、忍耐に基づくものであると、きわめて当然で平和的なものであった。

この要求が支持され広がり、封建領主、教会などには不安が広がる中で、農民運動の帰趨を決めたと言われているのが、マルティン・ルターが出した農民運動弾圧の指示「農民の殺人・強盗団、シュヴァーベン農民の12箇条に対して平和を勧告する」だった。「公権力にそむいて蜂起し、その忌まわしい罪を福音で覆い隠し、キリスト教の兄弟と自称している以上、忍耐、慈悲はいらない、誰であろうとたたき殺し、絞殺すべきである。」という内容である。

マルティチン・ルターは聖書の実践を訴えたが、自己の内面を重視し国家への抵抗を認めない、基本的には体制維持の考えの持ち主であった。生産・流通の大きな変化、活版印刷による情報伝搬の進歩、一向に改まらない貴族・聖職者の堕落、ますます強化される庶民に対する搾取など、時代の変化と制度疲労のないまぜになった空気にルターの主張が重なった。民衆の怒りと支配層の弾圧がドイツ中南部を包む大闘争に広がったと言ってよいだろう。

急速に広がった農民戦争だが領邦たちは連合して体制を立て直して反撃し、1525年の夏の戦いで農民戦は農民の側の死者10万人以上(17万人の死者という説もある)の敗北で終わった。これらの地域の成人男子全体の10~15%が数週間で命を落としたことになる。助かった農民側指導者はわずかだった。要求にキリスト教の改革に社会変革を合わせて掲げた神学者トーマス・ミュンツァーをはじめそれぞれの地域の農民軍指導者も容赦なく処刑され、牢獄で命を落とした。

図14 農民同盟メミンゲン同盟条令のとびら図 図15 農民暦の図

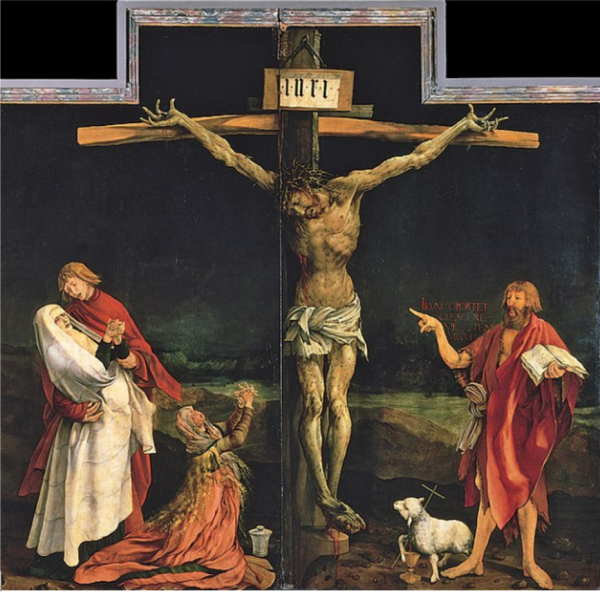

図16 グリューネヴァルト《礫刑のキリスト》(イーゼンハイム祭壇画部分)

1512~1516年(コルマール・ウンターリンデン美術館)

ドイツ・ルネサンスの画家たちの格闘

芸術家の犠牲もリーメンシュナイダーだけでない。シュツットガルトで農民軍の軍事顧問で妻が隷農だった臣属騎士で画家のイェルク・ラートゲープ(シュツットガルト美術館蔵《ヘーレンベルクの祭壇画》の作者)は、1525年に諸侯の同盟軍と戦い農民軍の敗北に終わり、プフォルツハイムで4頭の馬で手足を引き裂く刑で処刑された。当時、ドイツ最大の司教アルブレヒト・ブランデンブルクの宮廷画家でドイツ絵画史上最も重要と言われる《イーゼンハイム祭壇画》(図16)を描き、デューラー、クラーナハと並ぶ画家と称されたグリューネヴァルトはルターと農民への共感を掲げたことで宮廷画家を追放され、ニュルンベルクに「亡命」、皇帝の追跡をかわしながら職人に身をやつし、1528年8月31日に病死しているが、葬鐘も鳴らされず市外に密かに葬られた。グリューネヴァルトはその後歴史から消え、再評価されたのは19世紀末だった。また巨匠デューラーの弟子ともいわれニュルンベルクで人気を博したバルテル、べーハイム兄弟、ゲオルク・ベンツもニュルンベルクを追放されている。

芸術家の犠牲もリーメンシュナイダーだけでない。シュツットガルトで農民軍の軍事顧問で妻が隷農だった臣属騎士で画家のイェルク・ラートゲープ(シュツットガルト美術館蔵《ヘーレンベルクの祭壇画》の作者)は、1525年に諸侯の同盟軍と戦い農民軍の敗北に終わり、プフォルツハイムで4頭の馬で手足を引き裂く刑で処刑された。当時、ドイツ最大の司教アルブレヒト・ブランデンブルクの宮廷画家でドイツ絵画史上最も重要と言われる《イーゼンハイム祭壇画》(図16)を描き、デューラー、クラーナハと並ぶ画家と称されたグリューネヴァルトはルターと農民への共感を掲げたことで宮廷画家を追放され、ニュルンベルクに「亡命」、皇帝の追跡をかわしながら職人に身をやつし、1528年8月31日に病死しているが、葬鐘も鳴らされず市外に密かに葬られた。グリューネヴァルトはその後歴史から消え、再評価されたのは19世紀末だった。また巨匠デューラーの弟子ともいわれニュルンベルクで人気を博したバルテル、べーハイム兄弟、ゲオルク・ベンツもニュルンベルクを追放されている。

グリューネヴァルトの代表作として名高い《イーゼンハイムの祭壇画》はリーメンシュナイダーの「愛と悲しみ」の造形表現とは大きく異なっている。磔刑のキリストは肉体労働者の体格で全身傷だらけの上、垂れ下がるように膝をのばし、打ち付けられた手は開かれ、がっくりと首を垂れている。このキリストの姿を指して”当時の農民の姿を重ねている”と言う人は多い。文字通り強くこの時代を告発している。《イーゼンハイムの祭壇画》は制作された当時はフランケン地方の南に位置する修道院付属の礼拝堂にあったが、現在はそこからコルマルに移されている。しかもグリューネヴァルトはリーメンシュナイダーが工房を構えていたヴュルツブルクで生まれており、晩年は再び生まれ故郷に戻り農民戦争の中で農民たちの面倒を見ていたという。

さらに、デューラーは1502年夫婦でこの地域一帯を旅しているが、その際ヴュルツブルク、フランクフルトでグリューネヴァルトと会っていたのではないかという推測もある(デューラーの日記には無いが)。リーメンシュナイダーともどこかで会っていたのでは?と想像したくなる。何故かと言えば、デューラーが残している唯一の農民戦争を扱った仕事「農民戦争のための記念碑のプラン」(図17)というモニュメントの設計図は、塔の頂点に剣に貫かれてうずくまる農民を配している。農民戦争に立ち上がった農民たちに批判的だったルターの「宣告」の中にある「農民軍に忍耐、慈悲はいらない、誰であろうとたたき殺し刺殺し絞殺すべきである」とのべた言葉が重なるのである。

デューラーの周辺には農民たちの戦いに共感する者・福音派が少なくなかった。この記念碑のプランを農民の戦いを戒めるため、とする意見もあるようだが、とてもそのようにこの絵を読むことはできない。デューラーの心も農民、民衆の側にあったという解釈に同感する。ドイツ・ルネサンスの画家の仕事について先に引用した『リーメンシュナイダーの工房』の著者ローゼンフェルトの言葉、「おそらくは非難すべき、人の心を幻惑するような、ますます豪奢に生前の姿に似せて作られるようになっていく聖人像がそれまでにも増して批判の対象にさらされるようになっていた」をあえて借りるが、信仰の対象として奉られてきたキリスト像に、真実を重ねる制作も行われている。

グリューネヴァルトの《イーゼンハイムの聖壇画》のキリスト像もそうだが、宮廷画家、肖像画家としてこの時代を代表する一人ハンス・ホルバイン(子)(1497~1543)の《墓の中のキリスト》(図18)は豪奢をそぎ落としたばかりか、その後ロシアの文豪ドフトエフスキーに「この絵を見たらとても復活は信じられない」と言わせたほど、真に迫っているキリスト像である。

図18 ハンス・ホルバイン(子)《墓の中のキリスト》1521~1522年(スイス・バーゼル美術館)

終りにあたり

時代に生き、時代を表現するということの意味をドイツ・ルネサンス時代の美術は様々な角度で示唆しているように思う。時代の変化が生産、流通、情報と言った経済面の変化、それらが作り出す民衆との共同そして矛盾によって生み出されるとすれば、そのどれもが激動期の中で次の時代を呼び込もうとしたドイツ中世の末期にはっきりと見て取れる。そして、このドイツ・ルネサンス期と今日の日本の状況は似てはいないか。

文化は人々の営みの中からしか生まれないと私は思っている。ドイツ・ルネサンスの画家・彫刻家はいずれもその時代に生き、激動に洗われながらそこで繰り広げられるドラマの中でさらに格闘しており、その姿は鮮烈だ。そこから生まれた作品だから、いまに生きる私たちに語りかけてくる言葉があり、見る者の心をとらえるのではないか。そう思うと今日の美術、美術の教育はあまりにも手軽なものになってしまった、という気持ちが湧いてくる。「歴史は明日を示唆する地図」とよく言われる。そうだとすれば、美術家も立ち位置を確かめ、歴史という地図に目を落として考えるときに来ているのではないか。この10年ほど思い続けてきたことである。リーメンシュナイダーに強く関心を抱くようになったのもそこにあった。幸い昨年リーメンシュナイダーをフランケン地方に訪ねる機会に恵まれた。そのことがこの文をまとめる上で大きなきっかけとなった。(2018年6月、ふじいたけお:画家)

図版出典

図11:写真集『Tilman Riemenschneider』Die Blauen Bücher、1998年

図13、14、15:ギュンター・フランク著、寺尾誠ほか訳『ドイツ農民戦争』未来社、1989年

図16:https://ja.wikipedia.org/wiki/マティアス・グリューネヴァルト

図17:土方定一著『ドイツ・ルネサンスの画家たち』美術出版社、1967年

図18:『大系世界の美術15ルネサンス美術』学習研究社、1980年

(pubspace-x5620,2018.12.24)