相馬千春

(七)より続く。

十一、日本近代成立期の「民衆運動」

この連載の(六)で、<民衆が政治上に於て一つの勢力として動くという傾向が1905年の日比谷焼き打ち事件により始まった>という吉野作造の説を紹介しました。自由民権運動が士族や豪農を中心としたものとして捉えられるかぎりは、吉野がこれを「民衆運動」と見做さなかったことは頷けます。しかし、明治維新から1905年までに「民衆運動」が存在していなかったのかと言えば、そんなことはない。

私たちは、この時期の――すなわち日本近代成立期の――「民衆運動」として、少なくとも明治維新期の「世直し一揆」、明治初期の「新政反対一揆」、自由民権期の「困民党」などを挙げることができるでしょう。これらは、いずれも大規模かつラディカルな「民衆運動」ですが、以下ではまず明治維新期の「世直し」から考えてみることにします。

1.明治維新期の「世直し一揆」

a.「百姓一揆」について

明治維新期の「世直し一揆」を理解するためには、遡って<江戸時代の「百姓一揆」がどんなものだったのか>を見ておく必要があります。ここではまず保坂智が紹介している史料(1)によって、「百姓一揆」のイメージを掴むことにしましょう。

この史料は、その筆者が「子孫が将来百姓一揆を起こすであろうことを想定」して書かれたものなのですが、それによると、百姓一揆の要点は、第一に「頭を選出すること」、第二に「百姓の意志を一つにするために連判を作成すること」、第三に「村単位で惣代を出し、万事相談すること」、第四に「相談して訴状を作成し、箇条書きで認めること」、第五に「庄屋や組頭という村役人は連判から排除」することだという(保坂『百姓一揆とその作法』―以下、〈保坂〉と表記―p.144)。

要約すると「百姓一揆」とは、<百姓たちが団結し、万事相談して、頭を選び、要求をまとめ、訴えを行う>ことであったわけですが、それでは、この「百姓一揆」という行動はどのような「論理」によって裏付けられていたのでしょうか。保坂はその「論理」を次のように説明します。

「領内の百姓が困窮におちいっているのは、政治が非仁政状況にあることを示している。……多くの場合、それら苛政を実行しているのは君側の奸(かん)である悪役人であり、情け深い仁君は、必ずや仁政を復活してくれるはずであるという論理構造を持っていた。藩も仁政を標榜する以上、このような百姓たちの訴願に耳を傾けざるをえない……。/百姓たちにとって、百姓一揆の正当性の論拠は、なによりも彼らが幕藩制社会を構成する百姓身分であったことにあった。」(〈保坂〉p.187-188)

すなわち「百姓一揆の論理」は、幕藩体制自体を否定しようとするものではなく、却ってそれを前提にしたうえで、仁政を妨げる君側の奸を排除して、領主の仁政を復活させるものであり、その「作法」も、「打ち毀し」を伴うような「暴力的なもの」ではなかった。またそうである以上、藩もこうした行動自体は容認せざるを得なかったわけです。

b. 江戸期の「世直し一揆」

ところが「世直し一揆」と言われるものは、その論理・作法においてそれまでの「百姓一揆」とは異なったものになっています。なぜそうなったのか。

「それは農民層分解の進展により、村役人・地主・高利貸である豪農と小作・貧農に両極分解し、村内対立が激化したためであった。この豪農たちは領主と結びつき、藩政の手足となって活動したため、百姓たちの生活を脅かす存在となった。百姓一揆は、藩に苛政の撤回を要求しつつ、これら豪農・村役人に対する激しい打ちこわしを展開したのである。」(〈保坂〉p.172-173)

保坂によれば「訴願を伴わない、あるいは伴ったとしてもきわめて稀薄な世直し騒動の形態」や「打ちこわし」は、本来的な一揆の「作法」からはずれた行動なのですが、「農民層分解」(2)とそれに伴う村内対立の激化がこうした行動をもたらしたわけです。そこでそうした「行動を正統づけるためには、新しい論理が必要」となってくるが、「そのような一揆の正当性を示す言葉」が「世直し」―― この言葉は一八三六 (天保七) 年に、はじめて一揆中に現れたものです――でした。

さらにこの変化には闘争主体の変化、すなわち「百姓一統の結合としての百姓一揆から、窮民連合の一揆・騒動への変化」 (〈保坂〉p.174) が対応しています。

さて、ここでは百姓一揆における「百姓一統の結合」が「家」を単位として行われていた点に注意しておく必要があるでしょう。この場合、「家」とは――白川部達夫によれば――「家族・家産の緊密な統一体として構成され、家名を周囲に認知されて、永続性を確保している存在」(『近世質地請戻し慣行の研究』――以下〈白川部〉と表記――p.41)なのですが、実はこうした「家」が「民衆のなかに定着するのは近世になってから」(同上)だと言われる。すなわち戦国時代には、下層農民は有力な百姓に隷属していて、自らの「家」を形成することはできなかったが、江戸期に入って、下層農民も「家」を形成できるようになり、村落共同体の構成員としての地位を確立していくわけです。それで近世の百姓は「個人としてではなく、家をとおして社会的に自らを実現」(同上)するようになりますから、「百姓一統の結合」も「家」を単位とするものでした。

ところが、「家」を相続するのは一人ですから、「家」は相続者以外の子供たちを「家」の外に排出していく(3)。しかし排出された人々が新たに「家」を形成することは簡単ではありません。「家」を形成できない人々の多くは、「其日稼之者」のような「窮民」となっていく。そうすると、従来の「家」を単位とした結合とは異なって、「窮民」が群集をなすような運動も生成してくると考えてよいでしょう。

もっとも単身者が「実家」と経済的に連結している側面もあり、また後述するように、若者組のような村落共同体にとっては非公式の結合が「世直し」の中核となる場合もありましたから、ことはそう単純ではありません。しかしこれらの点は、後年の民衆運動とも係わる問題ですから、次回以降、さらに検討することにします。

「世直し」の「論理」に関しては、白川部達夫の考えも引用しておきます。

「「世直し」は、悪しき現世の徹底的な破壊……の上に豊かな新世界が出現するのであって、「弥勒出世」の仏教の教えと結びついている。」(〈白川部〉p.433-434)。

「「世直し」は「世均し」でもあって、富の平等化も意味した。/一九世紀中葉には、もうはっきりと「世直し」を意識した一揆がおこるようになり、「世直し」はさしせまる幕藩制の解体にたいする民衆側の社会変革のスローガンとしての意味をもった。それは、「王政復古」や……「維新」……などという支配者側の社会変革のスローガンにたいし、民衆側の変革イメージをみごとに定着させたスローガンとなっている。」(同上p.434-435)

これによれば、「世直し」の論理は、現世の徹底的な破壊と下からの社会変革を意識したものであり、そこでは富の平等化も構想されていた、ということになります。もっとも引用したものの原論文「村方騒動と世直し」は、1978年に執筆されたものですので、後年の白川部の考えは、これとは異なるところがあるのかも知れません。こうした点も含めて「世直し」の性格については、以下で検討を続けなければならないのですが、その前に明治維新期の「世直し一揆」の具体的様相を見ておくことにします。

c. 明治維新期の「世直し一揆」

まず、深谷克己「世直し一揆と新政反対一揆」(4)―以下〈深谷〉と表記―と長谷川伸三『近世後期の社会と民衆』―以下〈長谷川〉と表記―によって、1868(慶応四)年の関東地方に群発した「世直し一揆」のうちから、野州(下野)の一揆を素描してみましょう。

1868(慶応四)年の一揆は「戊辰戦争」と並行して展開されたもので、特に関東地方のそれは、東北諸藩勢の国元へ引き上げによって、「伝馬助郷負担」が急増したことが、その引き金になっています。しかし、それは直ちに質屋、質地地主=豪農、酒造・醤油造などの富裕層への攻撃と発展し拡がっていく。4月3日夜宇都宮八幡山に結集した一揆勢だけでも3万人余と言われていますから、関東の諸一揆総体の規模は極めて大きなものです。

また野州(下野)の諸一揆では、一揆勢、諸藩ともに暴力の行使が飛躍的にエスカレートしている。諸藩兵は躊躇なく一揆勢に発砲していますが、一揆勢も鉄砲を含む種々の武器を携行し、あるいは「焼き払い」を示唆・実行している。また一揆波及の速さにも注目すべきものがあり、「世直しそのものの移動速度も速いが、それについての伝聞はもっと速く、伝わるとすぐさまそこから発火するというように飛火した」(〈深谷〉p.412)と言われます。

幕府の個々の代官・旗本の軍事力は限定的なものですから、彼らが管理する領地はたちまち「無警備状態」になり、官軍側の諸藩も「世直し一揆」の席捲を直ちには鎮圧できない。そうなると富裕層の中からは、打ち毀しを避けるために一揆勢に「降参」するものも出てきます。この「降参」の条件は、どのようなものであったか。例えば「芳賀郡・塩谷郡の境界付近で増加した「降参」の条件は、一揆勢やその頭取に対して質地・質物の無償返還や貸付金の帳消しか半減のほか、金穀の醵出を誓約すること」(〈長谷川〉p.304)でした。このさい金穀の醵出はすこぶる高額で、宇津権右衛門(救命丸本舗)は(同じ村の)辰巳屋と合わせて金一千両・米一千俵の醵出を誓約している、という具合です。

この降参の条件を見ると、一揆勢が、当面の生活に不可欠な金穀の醵出や質物の返還と並んで、貸付金の帳消や質地(質に入っている土地)の返還を目指していたことが分かりますが、この「質地返還」については後で検討することにします。

さて、上で挙げられた村々では、「間もなく黒羽藩や大田原藩がこの地方に出兵して一揆勢を鎮圧したため、上記の金穀醵出の誓約書はすべて空手形になってしまった」(〈長谷川〉p.304)のですが、地域によっては、「降参」の約定は必ずしも完全に反故にされたわけではない。例えば、都賀郡下津原村の藤沢家の場合は「一揆勢の残留分子による脅迫に押されて、……やむなく質物の返還を履行した」(〈長谷川〉p.314)。一揆終了後も、地域における力関係は、「残留分子」の要求を全く無視できるようなものとは限らなかったわけです。

d.「質地請戻し」について

さて一揆勢の要求項目ともなっている「質地返還」ですが、この「質地返還」=「質地請戻し」については、白川部の指摘を引用しておきましょう。

「質地は金銭を借用するにあたって一定期間耕地を債権者に引き渡す貸借行為であるが、……債権者はその耕地を自分で耕作するなり、小作に出すなりして運用し、収益をあげることができる。この収益が借用金銭の利子部分にあたるから、質地は利子がつかないのが普通である。……質入側にとってみれば、質入以来、何年たとうが利子を支払っているのだから、元金さえ出せば請戻しできるというのである。」(〈白川部〉p.439-440)

「日本近世において土地売買は質地売買としておこなわれることが普通であった」(〈白川部〉「はしがき」i)が(5)、質入れから相当の年数が経っているのに、質入れ側が「質地請戻し」を主張することがしばしばあったわけです。この「質地請戻し」は、法令上はどのように扱われていたのでしょうか?

「[元金さえ出せば請戻しできるという]考えは幕府では元禄期の法令に見られたが、享保六年(一七二一)に最大でも質入から二〇年以内でないと請戻しの訴訟は受理しないと決めている……。しかし幕法上はそうであっても、農村ではのちのちまで質地請戻し権は農民のあいだでかなり根強い支持をもっていた。」(〈白川部〉p.440)

「質地は「当村之義は、何ケ年相立候ても相返候郷例ニ有之」・・・などと請戻し出入のたびに質入側から「郷例」がもちだされている。」(同上)

幕藩体制下では「法」といっても、「幕法」・「藩法」だけではなく、「郷例」や「村法」などといわれるものがあります。村落共同体の構成員を直接に拘束しているのは、むしろこの「郷例」や「村法」などであって、幕法は村落共同体の内部までは必ずしも貫徹しない。じっさい百年余も前に先祖が質入れした田畑に対して、質地請戻しが行われるなどということも起こっています(6)。しかし、なぜこのような「郷例」や「村法」が正当化されたのでしょうか。白川部によれば、検地の際に先祖がその土地の「元縄受」であったことが請戻しのもっとも強い根拠となった(〈白川部〉p.442)のですが、白川部はその背景としてつぎのような事実を挙げます。「中世の土地所有は、本券[開発以来の譲り状やその売買がおこなわれる直前の売買証文]により確認がなされた」が、「近世では、初期の検地以来、検地帳の名請をもって所持の基準とするようになった」(同上p.13-14)。すなわち、「[近世の]日本では、領主の徴税台帳としての検地帳が民衆の土地帳簿としての意味をもった」(同上p.10)ということです(7)。

しかし白川部は、「請戻し請求の権原は検地帳名請と百姓株式をよりどころにしたものであった」(同上「はしがき」ii)とも言います。白川部のいう「百姓株式」とは、「村共同体内に土地を所持するものの成員権一般」(同上p.450)のことですから、「請戻し請求の権原」は検地の「元縄受」という(領主との)関係によってだけ生じているものではなく、村共同体の成員の権利にも基づいているということです。これはどういうことか。

白川部によれば「近世の場合、村という共同体システムがこれ[富の再配分システム]に強く関与して、百姓の再生産を保障し」、「小百姓が……成長する過程で、村請制[年貢・諸役にたいしてを村全体が連帯責任を持つ―引用者]も本来的に機能するようになる」(同上p.7)。つまり、村という「共同体システム」があって、はじめて個々の百姓も成りたつし、個々の百姓が成りたってこそ、村も成り立つ。

そして、このような「百姓の再生産の保障」の一環として、有力百姓による小百姓への土地を担保にした資金の融通もあったわけです。また「有力百姓は村のなかで、小百姓への融通機能をはたしてこそ、その富の正当性が認められ、これに背くものは私欲として村方騒動で非難され、ときには社会的制裁の対象となった」(同上p.7)という。

つまり、質地請戻しは、村という「共同体システム」に組み込まれていたわけです。

e. 明治維新期「世直し一揆」の主体はどの階層か?

さて、明治維新期の世直し一揆の場合、一揆の主体はどの階層だったのでしょうか。白川部は1978年の「村方騒動と世直し」(8)では、「半プロレタリア層」を主力と見做していたのですが、後には、「世直し闘争の中心は窮民であり、富民-窮民ととらえざるをえない現実を社会が認識したのは、天保期であったことを指摘した。窮民には経済実態として半プロから中層農民までふくまれている」(〈白川部〉「はしがき」xii)(9)としています。

また世直し一揆の主体については、むしろ中下層農民あるいは小前(小農民)であるという見方(10)もありますが、この点については、地域によって農民層分解の進展にも違いがあり、また各地域で複数の層が異なった要求をもって行動している点にも注意が必要でしょう。さらに中下層の農家であっても、その子弟たちは日雇いなどに従事することは一般的だったでしょうから、一家のなかでも当主と若者たちとでは、意識に違いがあって当然です。じっさい慶應四年の宇都宮周辺での一揆では、若者たちが一揆の発頭人の役割を担っています(11)。

f. 明治維新期の「世直し」をどう捉えるのか?

けっきょく明治維新期の「世直し」はどのようなものとして把握されるべきなのか?以下では、深谷克己と白川部達夫の把握で、ここまで紹介していなかった点を補足しておきます。まず深谷克己の把握。

「質地地主以上の存在になってくる地主は、一八世紀以来各地に現われてきていた。地域によっては、近世のうちに[土地をめぐる紛争の]争点を……小作料の多寡に移しているところさえ生まれてきていた。……だが全国的な広さでみると、維新前夜の日本は、小作料ではなく、耕地を小前たちが取り戻せるか否かを主要な課題にしていた。世直し一揆が質地返還をテーマにしていたのはそのことを端的に示している。」(〈深谷〉p.442)

次に〈白川部〉「はしがき」ならびに〈白川部〉「序章日本近世の百姓的所持と東アジア小農社会」(12)の把握。

「近世の場合、村という共同体システムがこれに強く関与して、百姓の再生産を保障した」(「序章」p.7)が、「こうした再生産構造が解体を始めたことが、世直しの質地取り戻し要求の基礎になっている」(「はしがき」ii)。

「一九世紀、とりわけ天保期にあらわれた事態は、商品流通・生産の新たな段階が、小豪農層の展開を呼び起こし、旧豪農層との対立になっているのではないか」(同上x)。

「質地請戻し慣行もこうした経済変動のなかで、次第にそのままの姿では貫徹することがむずかしくなり、世直し要求のなかで質地取り戻し要求として展開されるようになる」(同上xi)。

「世直しはそこにとどまらないで、維新期には土地平均要求として新しい段階に到達するようになった」(同上xi)。

「世直しの中枢部分では、すでに小農回帰という気風が希薄化しており、富の平均化が要求として出される。このなかで周縁部では質地請戻し要求から、取り戻しへ要求の展開が見られた」(同上xi)。

さて、これらの指摘をも踏まえると、私たちは明治維新期の「世直し一揆」について次のように把握することができるのではないでしょうか。

1.農民の主要な課題は、多くの地域では、近世的土地所持を維持できるか否かにあった。

2.多くの地域で、百姓経営(土地所持)を保障する共同体的システム(「質地請戻し」など)が機能しなくなったため、百姓経営(土地所持)を維持するためには、「質地取り戻し」などの闘争=「世直し」が避けられなくなった。

3.<富裕者は、共同体のなかでの――小百姓経営を保障するなどの――役割をはたす責任があり、これに背くものは私欲に溺れたものとして制裁の対象になる>。そのような「正義」観が「世直し」を正当化した。またこの「正義」観にしばしば富裕層の側にも影響力をもっていた。

4.「世直し」の主体は、農民層分解によって没落した層=「窮民」であり、この層には半プロレタリア層から中層農民までが含まれていた。

5.「世直し」は、「一揆」という一過性の闘いだけではなく、村方騒動などの広がりを背景にしたものであり、その後の「困民党」などの闘いにもつながっていった。

以上の点については、少なくとも大筋では、了承をいただけるのではないでしょうか。

しかし、残る問題もあります。すでに見たように「世直し」は、一揆においては権力と武装して戦い、日常においても富裕層を脅迫するという行動面でのラディカルさを持ち、また富の平均化要求・土地平均要求に見られるような思想面でのラディカルさをも内包しているように見受けられます。

このような両面でのラディカルさをどう把握するのか。これについては、「困民党」などにも通底する問題ですので、次回以降の検討課題としましょう。

(九)に続く。

注

1史料名は、「信州水内郡常葉郷柳原庄飯山城幷高井郡御料所中野御役所惣徒」である。

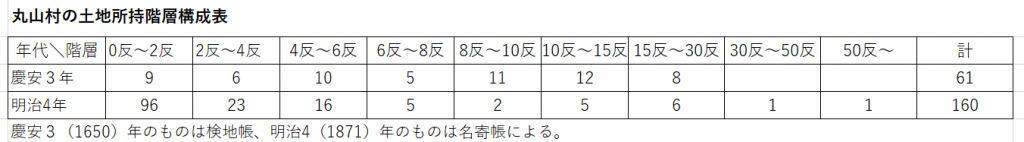

2 農民層分解に関連して、下に二つの表を添付しておく。ひとつは、駿河国駿東郡御宿村の「村落構造」の表(高橋敏『民衆と豪農』p. 170から転載)であり、いま一つは、上州山田郡丸山村の「土地所持階層構成表」である。後者の表は、清水登「足利近郊における江戸時代のの村生活の実態について」http://kyouiku.ashi-s.ed.jp/ronbun/vol2/shouwa60/p153.pdfの第1表と第17表によっている。(表題はともに引用元のものを借用。)

3 布川弘「都市化と都市問題の成立」(東大出版会『日本史講座8 近代の成立』所収)参照

4 深谷克己「世直し一揆と新政反対一揆」は、岩波書店『日本近代思想体系21民衆思想』所収。

5 債務者が、利子を支払って土地を使用する場合は、「書入れ」と称する。畿内では「享保期ころより「書入れ」形態の土地移動が一般化」(〈白川部〉p.443)していたと言われる。

6 例えば「東石田村[常陸国真壁郡]では安政三年(一八五六)に、「延享天明之度ニ質地ニ受取、最早百ケ年来も仁兵衛(質取側―著者)方ニて進退罷在、既ニ名寄帳ニも同人高入ニ書加え相成」ていた耕地が請戻されている。」(〈白川部〉p.441)

7 この点について、白川部は更に次のように指摘している。

「検地帳が権威をもつのは、記載された事実にあるだけでなく、呪術的な文書フェテシズムの伝統に根ざしてもいた。ある村では検地帳が捧げられ、これに舞が毎年奉納された(大友一雄「近世の文字社会と身分序列」『歴史評論』六五三号、二〇〇四年)。またある村では正月の年礼に持ち出され、床におかれて御神酒をあげて一同礼拝したという」(〈白川部〉「はしがき」xv)。

8 これは〈白川部〉第十一章「村方騒動と世直し」の原論文である。

なお、この論文での半プロレタリアートの規定は次の通りである。

「一揆の主体は「買食い」のものといわれた日雇・職人・小作下層・貧農で、みずからの農耕では食料すらじゆうぶんに確保できず、飯米を日常的に買い入れていた層であった。こうして農業生産から切りはなされつつあった下層民を半プロレタリアートとよぶ」(〈白川部〉p.436)としている。

9 〈白川部〉「はしがき」は、2011年3月の執筆となっている。

10 長谷川伸三は、慶応四年の世直し一揆に関して、「商品生産の発展も農民層分解の進展も立遅れていた野州中央部の場合」は「急速に没落の危機に直面していた中下層農民こそ、一揆・打ちこわしの中心をなしたと考えたい」(大町 雅美、長谷川 伸三編著『幕末の農民一揆』p.194)としている。

また〈白川部〉(p.448-9)は、世直し要求の主体を小前とする説に立つものとして、落合延孝「世直しと村落共同体」(『民衆の生活・文化と変革主体』一九八二年度歴史学研究大会報告別冊特集号)を挙げている。

11 「発頭人の役割をになったのは、この一揆では土地の若者たちであった」(〈深谷〉p. 407)。この事件の一次資料である「百姓騒動根本記」には「気早成る若者共五六拾人相集、保塚辺初(はじま)りにて酒屋を打破り、夫(それ)より八方え廻り文を出、……」(岩波書店『日本近代思想体系21 民衆運動』p.4)とある。

12 原論文は2003年4月刊行である。

(そうまちはる:公共空間X同人)

(pubspace-x5591,2018.12.10)