石塚正英

はじめに

日本全土が、いや世界各地がコロナ災禍のパンデミックに見舞われたのは2019年末からだが、その年の2月、私は、当時定期購読していた雑誌『季刊ピープルズ・プラン』(同研究所)の第83号(2019年2月15日発行)を受け取った。特集テーマが「非暴力・非武装」であり、目次にこうあった。「非暴力・非武装の実践」、「非武装国家コスタリカの実践」、「非暴力抵抗が編み出す〔沖縄〕」、「ガンディー思想と日本国憲法」などなど。それから、特集以外のページには、論稿「〔革命的暴力〕と〔抵抗の暴力〕」があった。

それらの中から、本稿との関連で白川真澄「〔革命的暴力〕と〔抵抗の暴力〕」に言及してみたい。社会運動家である白川は、国家権力と闘う革命的暴力を二つに区別する。一つは国家権力の獲得をめざす闘争で、銃火器や爆弾を用いた武装闘争へとエスカレートする「攻撃の暴力」、いま一つは「民衆の側がやむをえず使う暴力」、「何よりも自分の身体を主な武器にしてたたかう・・・非暴力直接行動」、あるいは「こちらから攻撃した場合でも相手を殺さないという自己制御が働いていた」大衆的実力闘争、「生活空間に根ざした実力闘争」で、一言にまとめると「抵抗の暴力」である。白川は、後者を目ざして戦いを継続し、「私自身が『国家権力を取らない』革命、つまり自治の実現をめざす革命という立場に辿り着くのは、90年代のことである」と総括している(☆01)。

白川によるこの類型区別は、長年にわたる運動経験に裏打ちされていて、おおいに説得力を有すると思われる。それでも、研究者である私にすれば未だ曖昧を残している。それは、「やむをえず」とか「自己制御」とか「生活空間に根差した」とかの定義にかかわる。私は、この点がもっとも重要と思い、2019年11月に刊行した拙著『学問の使命と知の行動圏域』(社会評論社、2019年)の第7章「フォースとヴァイオレンス―〔支配の暴力〕と〔解放の抗力〕」で、次のように記した。「支配の暴力を〔不当な暴力〕=フォースとし、それを跳ね返す抗力を〔正当な抗力〕=ヴァイオレンスと区別した」上で、「ヴァイオレンスは国家を樹立できるでしょうか。国家は大なり小なり支配に関係するので・・・樹立できません。暴力も抗力も強力(power)に相違ないですが、抗力は永久的な権力と矛盾します。もし国家として永久権力を樹立したならば、それは自己否定です。抗力は永久化しだすと、暴力に変質します。その好例を、私たちはロシア革命に見いだします」(☆02)。

暴力とか権力とかを論じる場合、私は〔暴力vs非暴力〕の前提に〔政治的権力vs社会的抗力〕を判断基準に置いている。ある時代ある国家における政治的権力の存在を是認する人々は、それを脅かすような暴力も非暴力も概ね否定する。だが、その政治的権力に抑圧される人々は、場合によっては、自己の社会(生存)的抵抗として暴力も非暴力も是認する。パレスチナを見よロヒンギャを見よ、そしてクルドを見よ。私はこの問題を曖昧にして見過ごすことはできない。そのような立ち位置でもって、「政治的暴力と社会的抵抗の区別」と題する本論の議論に進みたい。

一 暴力と非暴力の区別を考える

まずは〔暴力vs非暴力〕について考えてみたい。世界を変えた名言と称される事例は歴史上において多々存在する。「あらゆる革命の鍵となる問題は言うまでもなく、国家権力の問題である」(レーニン、1919年9月モスクワで)。「もしわれらの意思が強固でいかなる試練や苦しみにも耐えられるならば、われらの意思とわれらのドイツの力が勝るであろう」(ヒトラー、1939年9月ベルリン帝国議会で)。「何が起ころうとも、フランス人の抵抗の炎は消してはならず、消えることはないだろう」(ド・ゴール、1940年6月8日、ロンドンからフランス国民にあてたラジオ放送)、「家族の中にいる者は、平和をもたらすものをぶち壊すための爆弾や鉄砲は必要ないのです」(マザー・テレサ、1979年12月11日、ノーベル平和賞受賞演説)(☆03)。しかし、とりあえずここに引用した明言は、マザー・テレサを除いて、国家権力の発露である。非暴力・非武装は非現実的であり暴力・武装こそ現実的だ、という発想である。時代の英雄はその大半が武将か軍師だった。しかし現代社会において人権や倫理、安全保障の概念が確立すると、戦闘における殺傷は人権と倫理、国際法などに照らして許しがたき行為となった。

非暴力を唱えるアメリカの政治学者ジーン・シャープ(1928-2018)は1990年に『市民による防衛―軍事力に頼らない社会へ』を刊行し、その序文で以下のように記している。

本書『市民力による防衛―軍事力に頼らない社会へ』は、〈市民力による防衛〉という精緻化されつつある政策への、一つの実践的導入となることが意図されている。市民力による防衛は、軍事兵器の代わりに社会それ自体の力を用いて、国内の権力簒奪と外国からの侵略者とを抑止・防御する。その武器は心理的・社会的・経済的・政治的なものであって、一般大衆と社会のさまざまな組織とがそういった武器を使用する(☆04)。

自己防衛を考えるに際して、私は、冒頭で述べたとおり、暴力か非暴力かという選択肢の前に、権力(国家)か非権力(非国家)かという選択肢を優先している。その点から見て私は、「市民力による防衛(Civilian-Based Defense)」という訳語はやや語弊を伴うと思っている。まず、原文を逐語的に訳すと「市民に基づいた防衛」となるが、「市民力」に相当する単語がない。“Civilian”は民間人をも意味する。市民は、この文脈では公民というより私人、民間人と同義ではないのか。軍隊での民間志願兵の活動は言うに及ばず、世界各地の係争地域で民間軍事会社(private military company、略してPMC)の兵士が戦闘を買って出ている。ロシア政府がウクライナ侵攻時に投入したワグネル・グループなどは民間軍事会社の一つである。それから、第二次世界大戦中、フランスではレジスタンスが、バルカン半島ではパルチザンが武器を手にして抵抗運動を繰り広げたが、彼らの多くは民間人である。

それからまた、シャープが意図している防衛の目的とは、「国内の権力簒奪」および「外国からの侵略者」から国家を防衛することである。そこには、既存の国家は防衛に値するという含意が横たわっている。その昔、現実のプロイセン国家を讃えたヘーゲルは言った、「現実的なものは理性的である」と(☆05)。そのことも加味すると、「市民力による防衛」とは、大枠では「国防(national defence)」のバリエーションということだ。国家に見捨てられた人々、いわゆる棄民や無国籍者は埒外となってくる。

シャープの別著『独裁体制から民主主義へ―権力に対抗するための教科書』によれば、彼が対象としている権力簒奪者とか侵略者とかは「独裁者」である。

長年私が関心を持ってきたのは、人々がどう独裁主義を防ぎ、打倒することができるかである。人間はそうした政治体制によって支配されるべきでも破滅させられるべきでもないと信じるにいたって、この関心はより深いものになっていった。(中略)軍隊は、非服従的な民衆を攻撃するのに鍛錬された部隊や武器を直接利用できるという点で、独裁者にとっては最も重要な力の源のひとつである。警察、官僚、軍隊が独裁政権を完全に支持してその命令に従うのならば、独裁政権を倒すのは非常に難しいか、不可能であるということを、抵抗戦略の立案者たちは特に心しておかねばならない(☆06)。

シャープの関心はヨーロッパ史上における独裁政治の打倒にあり、独裁政権が軍事的に盤石である場合、非暴力行動には限界があるということをも認めている。それに対して私の関心は非欧米、AALA(アジア・アメリカ・ラテンアメリカ)の民族解放・独立運動における欧米宗主国との戦いにある。前者において重要な単語である「市民」(国家の構成員である近代的個人)は後者においては重要でなく、代わりに「部族民」(国家を前提としない共同体成員)が重要である。ただし、ここに記した過去の伝統的な「共同体(commune)」は、20世紀後半の独立後は個人概念の浸透によって「協同体(association)」へ転換する傾向を示しだした。前者には父権(長老)による全体的統御のイメージが残存していたが、後者では、個人を単位とする社会的な協同が主体となりつつある。その上で、市民的な力でなく協同体的な力が重要となってくるのである。例えば、1990年からの湾岸戦争後におけるクルディスタンでスルチーと称する部族に見られる生活の変化を事例に、ペルシャ湾のバーレーンで暮らすジャーナリスト勝又郁子は次のように記している。

欧米のメディアからは「後進的な部族社会」と批判されることも多いが、部族社会のすべてが時代遅れの「悪」と否定されるものではなさそうだ。荒廃され尽くして産業もない土地に戻って、耕すこともままならないこの時期に物乞いをする路上生活者をほとんど見かけなかったのは、一つには部族社会がプラスに機能していたからでもある。(中略)伝統的な部族社会では、村を訪れた旅人をもてなすのはアガの役目だ。アガはゲストハウスを建てて訪問者が望むだけ滞在させる(☆07)。

支配の暴力(正規軍force)と抵抗の暴力(レジスタンス・パルチザンviolence)は区別する必要がある。市民が不在の地域や国々では、伝統的な生活圏の主体と手段によって独裁に抵抗することが求められる。その点では、1980年代から私が注目してきた人物、ギニアビサウで対ポルトガル解放闘争を組み立てたアミルカル・カブラルの闘争経歴(1959年8-9月ピジキチの虐殺前後)が参考になる。とりわけ〔文化による抵抗〕が優れている。(☆08)。

権力簒奪者は民衆が団結できる手段や圏域を前以って暴力的に奪っている。権力簒奪者は、それができなければ権力簒奪者でない。そのような事前の暴力を非暴力行動で打ち破る、突き崩すにはどうしたらいいか。そこが問題なのだ。歴史上では、レジスタンスやパルチザン、農山村ゲリラなどがある。いずれも単なる不服従といった非暴力ではない。抵抗の暴力である。それを私は、先述したように、正規軍の「暴力(military force)」と区別して民間人の「抗力(counter-violence)」と表現している。支配の暴力を英語で示すと、制圧を意味する“force”であり、被支配者(防衛)の抗力は、秩序への反抗を含意する“violence”となる。ここで反抗の対象となる秩序とは、政治的な秩序であって、社会的な秩序ではない。世に謂う公序良俗や良妻賢母は、公序すなわち国家的秩序に従わない個人や勢力を規制する概念だが、彼らは多様な社会的秩序に照らして一元的な国家的秩序に逆らっているだけなのである。公序に違反する社会的抵抗者は、落とし処を探して従来の公序を改変したいが、さりとて秩序一般を否定したいわけではない。そこに一つの葛藤や矛盾が生じる。1930年代に生じたスペインの内乱で生まれた臨時政権への参加をめぐり、権力否定のアナキスト閣僚がぶつかった難問に似ている(☆09)。

それからまた、シャープは、『市民力による防衛』で、非暴力行動が「反乱さえ起こしてしまうかもしれない」としているが、彼の括りにおいてそれは暴力行動に入るのではないだろうか(☆10)。フランス語では破壊活動を指すが日本では同盟罷業を意味するサボタージュやストライキならまだしも、反乱までも非暴力行動に加えるのは概念の混乱だろう。非暴力行動から反乱すなわち暴力行動が生じるというのは矛盾ではないのか。それとも、正当性を得た非暴力行動は、一部が暴力行動に走ることを黙認するというのか。林間や沼地に潜む素手のゲリラ兵が地の利を生かして敵軍から機関銃を奪って撃ち返す、というのは非暴力行動からみて規律違反ではないか。そういったゲリラ行動は、私の区分で表現すると、暴力(フォース)と対決する抗力(カウンター・ヴァイオレンス)としてのレジスタンスに括られる。

21世紀の現在において特記すべきは、非暴力的介入の一つとしてサイバー圏域(SNSなど)を利用する匿名の攻撃である。その中には多くのフェイクが含まれる。シャープが提起している「198通りの非暴力行動の戦術一覧」における161番「嫌がらせをする」などはその代表である。ネット上でその攻撃を受けて心身に不調をきたし死に至る人も出ている。それからまた、21世紀の現在、国家間でのサイバー攻撃とその結果としてのサイバー空間の占拠はときおり生じている。軍事攻撃を伴わないということで、その行動を非暴力といえるだろうか。AI技術や量子力学とドッキングした現在の通信システムは、非暴力の暴力化を生んでいるのである。

そのほか、「198通りの非暴力行動の戦術一覧」の198番に「別の統治権や統治機構を打ち立てる」とあり、シャープはそれを「並行政府」と言い換えている(☆11)。「並行政府」とは、二重権力のことだろうから、片方だけ非暴力で済むわけがない。この方法は、ロシア革命によって成立した臨時政府(ケレンスキー政権)と、それに対してレーニンたちの軍事クーデタによって生まれたソヴィエト政権との間に生じたことで有名である。つまり、軍事を介在させなくては存在し得ないものである。既存の支配権力に対抗して新たな支配権力を樹立する行為を非暴力闘争とするのであれば、それは暴力行使者の首の付け替えに過ぎない。抵抗は権力一般の廃棄を目的としていなければならない。権力を弱体化しついには永遠にそれを廃棄する目的のもとでの行動であればこそ、非暴力行動に相応しい。独裁政権に代えて民主主義政権を樹立するという発想は、権力の本質を見紛うものである。平和や自由、民主といった用語は、いずれの政権も旗印に掲げて世論を引き付けている標語ではないか。

繰り返すようだが、権力樹立やその防衛を目的とした暴力を私はフォースと呼び、権力の弱体化やその解体を目的とした抗力を私はヴィオレンスと呼んでいる。ときとしてヴァイオレンスは激しさを増して反乱に至る。東京の山谷、大阪の釜ヶ崎、横浜の寿町に代表される〔ドヤ街〕では、1960年代から、マスコミが「暴動」と称して記事にする抵抗・反抗が発生してきた。それはフォースでなくヴァイオレンスであって、事の本質を見誤ってはならない(☆12)。

ボイコットやストライキは、その程度(参加者数や期間)が増せば、警察や軍隊の介入をみる。非暴力行動が暴力行動に転換するのを回避するにはどうしたらいいか。機を見て引き下がり武力衝突を回避する、その試みを波状的に継続することなのか。だが、支配者の弾圧は情勢変化を見計らって激しさを増すだろう。波状的攻撃としては、1940年代の先進諸国に見られたレジスタンス、1950年代以降の非欧米地域で見られたゲリラ戦にその前例を見たともいえるが、まったく非武装だったわけではない。各地の解放戦争は、その多くが大なり小なりジーン・シャープの言う「非暴力闘争」から始まっている。ちなみに、私は、歴史上の奴隷反乱、農民一揆、労働者蜂起などを、起こるべくして起こった抵抗と解放の歴史的事実として、存在意義を評価している。

シャープが『市民による防衛』などの一覧で列記している非暴力の事例は、その多くが欧米地域の事例であって、AALA(アジア・アフリカ・ラテンアメリカ)地域に妥当するものは少ない。その地域で使える抵抗手段は、地の利を生かして敵軍の戦闘能力を削ぎ落す方法、例えば戦車を密林に誘い込み兵士を泥沼に追い込む、といったゲリラ戦である。戦車を動けなくするまでは非暴力であっても、最終的に敵にダメージを与える段階で用いる手段は必ずしも非暴力とは限らない。潜行中に敵から奪った最新式の機関銃であったりする。ただし、発砲するかしないかは、むろん敵軍の出方次第ではあるが。

シャープは、暴力(武装)と非暴力(非武装)をヒューマニズムの理念ではかると同時に確率や統計でも比べている。「被災や死者は、激しい闘いであるなら事実上どのような場合でも、避けられないものである。しかしながら非暴力闘争は、死傷者数と破壊とを最小限にする傾向がある」(☆13)。その発想は政治理念的である。彼は、国家が市民社会を支えているのでなくその逆であることを再認識するべきだ。国家(civitas)は人為的に作られたが、社会(societas)は自然的に生成したことを、彼は心得ているのだろうか。ここに、J.F.ケネディがアメリカ第35代大統領就任にあたって述べた言葉を引用する。「アメリカ人民のみなさん、あなたの国があなたに何をしてくれるかを問うのではなく、あなたが、あなたの国に対して何ができるかを問うてほしい(And so my fellow Americans, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country.)」。冒頭は通常、「アメリカ国民のみなさん」と訳される。けれども、第16第大統領リンカンのゲティスバーグ演説「人民の人民による人民のための政治(government of the people, by the people, and for the people)」と重ね合わせ、あえて「アメリカ人民」と訳してみた(☆14)。国家の前に社会があるのだから。「社会」は人類にとって根原的な、国家以前の組織である。そこに「市民(citizen)」や「国民(national)」はいない。「自然人(natural person)」がいるだけである。それは歴史発展的な区別ではない、社会類型的な区別である。犠牲者は、根原的には市民である前に自然人なのである。

要するにシャープは、政治以前の社会を見通すことが少ない。彼は言う。「政治的抵抗の成功例――あるいは、政治的目的を達成するための非暴力闘争――は、民衆が自分たちを解放する方法が確かに存在することを示しているのだが、その選択肢はまだ未開発のままだ」(☆15)。シャープは見抜いていたのだろうか。政治的目的をもった運動や組織は概ね権力を求める。方法は非暴力であろうとも目的は権力への接近である。それが政治というものだからだ。私は、政治や経済でなく社会や文化に人類の未来を見定めている。政治革命・経済革命でなく社会革命・文化革命こそ肝要なのである。

一見すると政治権力は国家の存在を前提とする。しかし、歴史的経緯から言えばむしろ反対で、遊牧的であれ農耕的であれ、国家は政治権力を前提にしている。歴史的にみると、政治権力・国家権力に関係しない人類社会のほうが長く広く存在している。権力を「あらゆる社会的・政治的関係」に当てはめるシャープの捉え方は、階級闘争という権力交代に関するマルクス/エンゲルスの理解と類似している。それはおかしい、と自説(唯物史観)の誤りに気付いたエンゲルスは、1888年英語版『共産党宣言』への序文に、こう記すに至った。「人類の全歴史は――土地を共有していた原始氏族社会が廃棄されて以来(seit Aufhebung der primitiven Gentilordnung mit ihrem Gemeinbesitz an Grund und Boden)――階級闘争の歴史であった。つまり、搾取する階級と搾取される階級、支配する階級と圧迫される階級とのあいだの闘争の歴史であった」(☆16)。マルクスとエンゲルスは1880年代初頭に至って、アメリカの人類学者ルイス・ヘンリー・モーガンが発見した国家以前の、権力発生以前の氏族社会を学び知って、自説すなわち唯物史観を大胆に修正したのだった。引用文中の――内はそのことを物語っている。

さて、シャープは、市民の行動が国家から独立しているという状況をどう理解していただろうか。政府の支援や干渉を受けないということか。そういう場合もあるとは思うが、国家が国民をすべからく管理していることは間違いない。その状態を積極的に受け入れるか消極的にそうするかによって、「独立」の内容に違いが出てくる。活動が非政府的(NGOやNPOなど)でなく反政府的(武器製造など)ないし反社会的(薬物所持など)であれば、陰に陽に国家の干渉を被るだろう。それらの幾つかは、いわゆる非合法的に監視されつつ、公序良俗に反するとして民主的に排除される。入管法(出入国管理及び難民認定法)に関係づけられる人々に関しては言うを俟たない。

思うに、シャープは政治と暴力とを相互に無関係のように認識している。それはおかしい。歴史上では、①非暴力的な政治のほか、②暴力的な政治もあれば、③政治的な暴力もある。そのうち②の「暴力」は形容詞的であって、肉体に向けられる暴力でなくとも、精神に向けられる暴力を巧みに行使している。シャープは、暴力には反対するが権力にはそうしないで、民主主義の名のもとに、むしろこれを求める。私にすれば、暴力は権力の一部をなす。独裁勢力から政治権力を奪って民衆の手に渡しても、それは暴民政治としての民主主義を生む可能性を秘めているということだ。

民主主義の語源は、ギリシア語の demo-cratiaにある。これは複合語で、demos(人民)と cratos(支配、または権力)が結びついてできた語である。したがって、直訳すれば、「人民の支配」ないし「人民の権力」となる。この語は、ギリシア時代において、ポリス(社会)を前提とした上での統治形態・政治体制の一つを意味していた。だがこの語は、古代から中世を経て共同体の時代が終わり資本制的な近代になると、一つの社会を前提としてではなく、逆に、ある一つの社会を構成するための原理を表現するようになった。民主主義は、近代になると、旧い社会を解体して新しい社会を建設するためのイデオロギーとなり、それでもって新旧の権力闘争を繰り広げた。「民」の概念の限定いかんにかかわらず、「民」自体が存在しさえすれば、民主主義は人民主権として成立するのである。ただし、古代にあっては奴隷を、中世にあっては農奴を、近・現代にあっては女性を「民」の範疇から除外し政治的無権利状態においたままで、民主主義は人民(people)の主権でなく国民(national)の主権として存続してきたのである。ここに重大な問題が潜んでいる。

それからまた、シャープは民衆を民主主義(ソフトな権力)の味方のように受け取っているが、ことはそう単純ではない。独裁者(ハードな権力)に依存し独裁者を支える民衆が少なからず存在することをどう見ているのだろうか。彼らを非暴力の側に引き寄せる方法は何か。1930年代に欧米で生じた民主主義とファシズムとの対立は、この問題を考える際の事例となる。ナチズム研究者の村瀬興雄は次のように主張する。

ナチス党員に限らず、一般に国民大衆はイデオロギーによっては動いていない。ドイツは資本主義世界の中でもっとも強力で大衆的な共産党をもっていたし、マルクス主義的労働運動はドイツこそが発生の地であった。このような社会主義の本拠地でファシズムが勝利し、その勝利を維持することができたことは、私たちにとってながく理解できないこととなっていた。現在から顧みれば、ドイツの労働者も人民大衆も、ドイツ社会民主党やドイツ共産党を、自分らの生活向上のために利用していたのであって、骨の髄からの社会主義者は非常に少なかったと考えねばならない。彼らの生活習慣が維持でき、生活の向上が望めるのであれば、政治体制が変化しても、彼らはそれを基本的には容認していた(☆17)。

現在では、クリミアをウクライナをロシアに併合せよ、と叫んだウラジミール・プーチンを独裁者と仮定するならば、プーチン派と反プーチン派の世論対立がその事例となる。ミャンマーにおける、非暴力民主化の指導者アウンサンスーチーに対する賛否も事例となる。政治権力はそれが独占に至れば悪に転じるが、たいがいは世論のチェック機能が働くことになっている。あるいは、発信元は政治でなく権力でもなく、世論の動向だったりする。だが、世論操作もまた民主主義の圏域で作動する。選挙運動におけるインターネットの利用には目にあまるものがある。そうした世論との距離を計算しつつ、薄汚くも泥まみれの現場を潜りつつ、権力はさまざまな領域に発生するが、選挙による禊などで政治的に純化され、やがては良識ある市民に受け入れられる。その段階に至れば、市民と権力は切っても切り離せなくなっている。さてそこで、政治権力との絡みで、本稿におけるもう一つのキーワードである市民の「自己防衛」に言及しておきたい。

二 自己防衛の「自己」とは?

まず確認すべき点は、自己防衛は自己の心身を他者の攻撃から自身で守ることである。さて、とりわけ殺傷からの自己防衛が問われるギリギリの刹那、しかも現場にかけがえのない家族や友人がいる場合、どの範囲までが防衛に値する自己に含まれるか。私ならば以下のように考える。①自己とは自分の心身つまり精神と身体とを指す。それが自己の生命であり、自然的自己である。②隣に人がいて、どちらかが犠牲にならなければならない刹那、自己がそうなってももいいと感じ入る人―共感とくに共苦を抱く人―を指す。これを〔もう一人の私(自己、自我)〕という。ラテン語で”alter-ego”と綴り、「他我」とも訳する。また、②の人々によって成立する生活協同体精神を、私は〔パトリオフィル〕という用語で理論化している(☆18)。③隣に見知らぬ人がいて共感・共苦を抱くことがない場合における自己とは、①と同様である。そのような選択は自己の生き方=死に方そのものである。自然的自己は社会的というよりも自然的な優劣――四肢や五感のゆらぎ――の中を生きる。

その観念は先史以来の原初性に従っている。国家(政治的組織)を形成していない先史社会(儀礼的組織)にあっては政治的個人など存在せず、共同儀礼的個人が〔もう一人の自己〕として共同存在していた。その位相を私は「単人(individual)」と称している。私と柴田隆行の監修になる『哲学・思想翻訳語事典』には「個人・個体」の項目(柴田筆)があって、以下のように記されている。「個人や個体の原語は、語源以来、『分けられないもの』という意味を持つ」(☆19)。ギリシア語ではatomon、そのラテン語訳はindividuumである。英語ではin-divide-able(分けることのできないもの)を含意するindividualである。その語の日本語訳「個人」は単独・孤独を連想し、誤解を生む。20世紀までの近代的個人の意味であればそのほうが都合よかったかもしれないが、近代を相対的に突き放す近未来に向けて、私にすれば「単人」と訳すのがベターである。現在、「個人」とは、全体を分けていった究極の一部分をさす。「個人」は全体とは区別される。それに対して「単人」とはそもそも分けることができず、「他我(alter ego)」を介して全体と一致する単位である。あなたと対になった私、一人であって一人でない単位、それが「単人」である。私が理解している「自己」とはそういった協同的概念である。

自己ないし自己防衛に関して、アメリカの哲学者ジュディス・バトラーは『非暴力の力』の中でこう主張している。

自己防衛は極めて頻繫に、非暴力の実践を導く諸規範にとっての正当化可能な例外と見なされるが、私たちはこの点を考慮して、(a)誰がそのような自己として数えられるのか、(b)自己防衛の「自己」はどの程度包括的なのか(繰り返しになるが、それは自分の家族、共同体、宗教、国民、伝統的な土地、慣習を含むのか)を検討しなければならない。(中略)命は、等しく価値付けられるべきだからこそ重要なのだ。しかしながら、権力を行使する側の自己防衛の主張は、権力やその特権の擁護、それが前提し生産する不平等の擁護であることが極めて多い。そうした場合に守られる「自己」は、白人に、特定の国家に、国境紛争の一当事者に属する他者へと同一化する者である。それゆえ、自己防衛の諸条件は、戦争の目的を補強する(☆20)。

バトラーがここに提出している事例は、〇〇のためにする自己防衛である。そこで想定される問題を一つ取り上げてみたい。〇〇の空欄に、かつてのイギリスやフランスなど植民地本国が入る場合と、ケニアやギニアなど本国に支配されている植民地が入る場合とを比較してみる。その際、植民地側の利益に立ってルポルタージュを書いたフランツ・ファノンの文章を引き合いに出してみる。

アルジェリアのフランス人たちがアルジェリア人民と共住したことなどなかったのである。彼らは、多かれ少なかれ支配した。これが、最初から、フランス人にわれわれの復権要求の射程を感じさせなければならなかった理由である。(中略)個人の解放が、民族の解放に続くのではない。真の民族解放は、個人が自己の解放を不可逆的に開始した場合にのみ存在しうるのだ。植民地主義を拒否するには、同時に、植民地原住民が、植民地主義文化のフィルターを通して作りあげている、自己のイメージを拒否することが、不可欠だ(☆21)。

この引用文に記されているフィルター越しの自己を拒否する者こそ、地中海南岸マグリブ先住民としての「自己」である。かつまた共に解放闘争に決起する隣の人々は、隣の自己として同一視(identify)される他我(alter ego)である。ファノンはまた、『革命の社会学』で次のように主張している。「黒人をつくり出すのは白人である。しかし黒人精神(négritude)をつくり出すのは黒人である」(☆22)。ここに記されている二ケ所の「黒人」のうち、前者はやや受動的な概念だが、後者は単なる記述的概念ではなく、規範的概念である。彼らの元で、個人は単独を意味しない。その確たる証拠がネグリチュードである。それは、セネガルの初代大統領レオポール・セダール・サンゴール(1906-2001)が主唱した概念で、「黒人性」とも訳される。フランスの実存主義者サルトルはこう記した。

人種によって、人種の故に、抑圧されているのだから、まず黒人が持たねばならぬのは自己の人種の意識なのである。数世紀のあいだ、ニグロであるという理由で、彼を動物の状態に引き下げようと空しく努めてきた連中に対して、黒人は自分が人間であることを認めさせねばならない。(中略)ニグロの思想と行為に共通するある種の特質、ネグリチュードと名づけられるものの上に向けられるのだ(☆23)。

サルトルの主張はアフリカの人々を単に代弁しているわけではないが、少なくとも次のことは力説している。個人は決してヨーロッパ的な概念だけで括れやしない、ということである。ジュディス・バトラーは『非暴力の力』でこう述べている。「もし、ある自己が一連の他者たちと決定的に結び付き、彼らなしには考えられないとすれば、そのとき、その単一の自己はいつ、どこで始まり、終わるのだろうか」(☆24)。バトラーはなぜ「単一の自己」にこだわるのだろうか。生物的存在としてならば、単一の自己(個体)は生まれて死ぬまで存在する。けれども、社会的存在としてならば「単一の自己」は存在しない。その場合、自己は、場合によっては自然(環境)をも含めた他者と対になっている。私の研究歴から詳述すると、フォイエルバッハ社会哲学に特徴的な〔もう一人の私(alter-ego)〕にヒントがある。

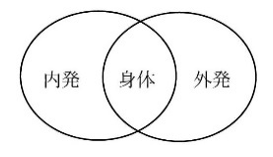

フォイエルバッハによれば、他者の自我は私の自我によって自由に左右できる存在ではないが、さりとて、他者の自我なしに私の自我はない。その場合、他者の自我と私の自我を連携させる媒体は身体ないし身体環境である。他者(外発)の自我が私(内発)の自我と触れ合っている(右図)。それが直接的な場合は、互いが互いの感性的な、苦楽を共にする〔もう一人の私〕であり、間接的な場合であっても現実を生きる類的存在(Gattungswesen)として、地球環境を共有する同胞(Mitmensch)として〔もう一人の私〕である。いずれにせよ、自己防衛は個人の中に存在する〔もう一人の私〕を含んでいる。そのような個人を私は「単人」としている。単人の「単」は単位であって、一単位に複数人が存在するのは自然なことである。それが自己防衛の核心なのである(☆25)。けれども、他者を抹殺の対象と見なすヒトラー政権の人種差別論や、ポル・ポト政権(カンボジア)のジェノサイドを肯定する部類はいつの世にも存在する。2023-25年にウクライナやガザ地区に展開した軍事侵攻にも、それは観察される。そうであってはならない。権力奪取とかの武力(military force)とは真逆の、虐殺に対する自己防衛としての、あるいは国家暴力に抗しこれを解体する力としての抗力(counter violence)は、自明の生存権と判断されるべきである。

フォイエルバッハによれば、他者の自我は私の自我によって自由に左右できる存在ではないが、さりとて、他者の自我なしに私の自我はない。その場合、他者の自我と私の自我を連携させる媒体は身体ないし身体環境である。他者(外発)の自我が私(内発)の自我と触れ合っている(右図)。それが直接的な場合は、互いが互いの感性的な、苦楽を共にする〔もう一人の私〕であり、間接的な場合であっても現実を生きる類的存在(Gattungswesen)として、地球環境を共有する同胞(Mitmensch)として〔もう一人の私〕である。いずれにせよ、自己防衛は個人の中に存在する〔もう一人の私〕を含んでいる。そのような個人を私は「単人」としている。単人の「単」は単位であって、一単位に複数人が存在するのは自然なことである。それが自己防衛の核心なのである(☆25)。けれども、他者を抹殺の対象と見なすヒトラー政権の人種差別論や、ポル・ポト政権(カンボジア)のジェノサイドを肯定する部類はいつの世にも存在する。2023-25年にウクライナやガザ地区に展開した軍事侵攻にも、それは観察される。そうであってはならない。権力奪取とかの武力(military force)とは真逆の、虐殺に対する自己防衛としての、あるいは国家暴力に抗しこれを解体する力としての抗力(counter violence)は、自明の生存権と判断されるべきである。

私は、研究者としての関心において、そうした自己防衛の現場をとりたててクルド人社会に見出している。私は1970年頃から10年ほど埼玉県川口市と蕨市に暮らし、その後現在に至るまで近隣のさいたま市(旧浦和市)に住んでいる。その一帯には90年代になって、おもにトルコからの難民としてクルド人が多く暮らすようになった。私には懐かしい蕨市などはワラビスタンと呼ばれ、調査研究に好都合なフィールドとなっている。

三 トルコにおけるクルド人虐殺と彼らの抵抗

ジーン・シャープは、『非暴力を実践するために―権力と闘う戦略』において、非暴力に絡めて、アメリカで奴隷制廃止を訴えて活動したアフリカ系アメリカ人フレデリック・ダグラス(1818-95)に注目し、以下のように記している。「自由を望むが社会運動には加わらないと明言する人々は、土を耕す苦労をせずに収穫物だけを欲する人たちと同じです」(☆26)。この引用に関する限りでは、ダグラスは「社会運動」に係わっているのであって、政治運動あるいは権力闘争に係わっているのではない、と私は思っている。土ないし耕作は生活基盤であり、収穫物は経済利益にかかわる。利益誘導型の政治闘争は、選挙での多数派工作を含め、国家レベルでは権力奪取を至上命令とする。それに対して自由を望む社会運動は権力に頼らない、あるいは政治と区別された生活世界をフィールドに想定している。

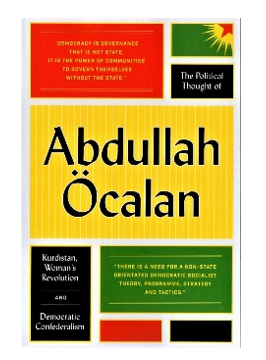

クルド人運動家のアブドラ・オジャランは、1970年代からクルディスタン労働者党(Partiya Karkerên Kurdistan, PKK)を組織し、武装闘争を展開した。クルド人社会の上層エリートでなく下層労働大衆を支持基盤にもつPKKを指導するオジャランは、当初は武力闘争、ゲリラ闘争に対して違和感はなかった。だが、1990年代に至りトルコ軍の徹底攻撃に晒され、これを契機に、戦術のみならず将来構想までも政権打倒からコミュニティー建設へと大転換をはかった。政治闘争から社会運動へのシフトである。1999年12月、トルコ政府に逮捕され現在も服役しているが、それは結果的に彼の思想的深化を助けることになった。その経緯を反映するように、2017年、『アブドラ・オジャランの政治思想』(英文)をロンドンで刊行した。本書の中で政治よりも文化的で社会的な運動を示唆して、こう記すに至った。

クルド人解放運動は、クルディスタンにおいて連合という特徴をもつ民主的自己組織システムを目指して活動している。民主連合主義(Democratic confederalism)は、非国家的な民主的な民族組織(non-state democratic nation organisation)として理解されている。それは、特にマイノリティ、宗教団体、文化グループ、ジェンダーに特化したグループ、その他の社会的グループが自律的に組織できるフレームワークを提供する。このモデルは、民主的な民族と文化を組織する方法とも見なし得る。クルディスタンの民主化プロセスは形式に限定されるのでなく、むしろ社会のあらゆる領域における経済的、社会的、政治的主権を目指す広範な社会的プロジェクトを提案するものである。それは不可欠な制度の構築を促進し、民主的な自治と管理の手段を創出する。これは継続的で長期的なプロセスである。この過程における方策は選挙だけではない。これはむしろ、主権者である民族(the people)による直接の調停を要件とするダイナミックな政治プロセスなのである(☆27)。

クルド人解放運動は、クルディスタンにおいて連合という特徴をもつ民主的自己組織システムを目指して活動している。民主連合主義(Democratic confederalism)は、非国家的な民主的な民族組織(non-state democratic nation organisation)として理解されている。それは、特にマイノリティ、宗教団体、文化グループ、ジェンダーに特化したグループ、その他の社会的グループが自律的に組織できるフレームワークを提供する。このモデルは、民主的な民族と文化を組織する方法とも見なし得る。クルディスタンの民主化プロセスは形式に限定されるのでなく、むしろ社会のあらゆる領域における経済的、社会的、政治的主権を目指す広範な社会的プロジェクトを提案するものである。それは不可欠な制度の構築を促進し、民主的な自治と管理の手段を創出する。これは継続的で長期的なプロセスである。この過程における方策は選挙だけではない。これはむしろ、主権者である民族(the people)による直接の調停を要件とするダイナミックな政治プロセスなのである(☆27)。

この引用文は、私にすればオジャラン社会思想の中核をなす。1990年代に至って権力闘争と一線を画する方向へと「ダイナミックな政治プロセス」を推進し始めたことのドキュメントのようなものである。本書執筆の段階において、彼は国家(state, nation)を離れ、民族(people) に帰還し、各地に散在するクルド系住民のコミュニティーを基盤に据えようとしている。2005年創立のクルディスタン協同体同盟(Koma Civakên Kurdistan, KCK)は、獄中にいるオジャランにふさわしい組織となった。

彼は、『アブドラ・オジャランの政治思想』にこうも記している。「クルド語とクルド文化、クルド語による教育と放送の禁止はそれ自体がテロ行為であり、実質的にカウンター暴力(counter-violence)を招くものである。しかし、暴力(Violence)は合法な自己防衛(legitimate self-defence)を超えて双方によって使用されている」(☆28)。この記述でオジャランは、自らのクルド解放闘争を簡潔に自己点検している。すなわち、1978年にPKKの創設に参加し、1980年代中頃にクルド独立に向けたゲリラ闘争を宣言したが、1990年代からは武装闘争路線から地域主権や自治の実現に向けた協同体思想に転じていった経緯を踏まえた総括なのである。そして、その成果がやがて『アブドラ・オジャランの政治思想』に結実したのである(☆29)。

ところで、彼の家族はイスラムのスンニ派に属するが、生まれ育ったトルコ東南部のハルフェティ村には、自然信仰を基本とした原初的な生活を営むアレヴィ教徒が多かった。彼らはモスクでは礼拝せず、水辺で陽光を浴びながら祈りを捧げたという。イスラム以前のクルド人は、そうした先史以来の生活文化の中に喜怒哀楽を見出していたと思われる。近代国家の枠組みにはめ込まれ散り散りに崩れかけてはいるものの、持続可能な生活文化ないし〔先史野生の感性〕を虚心坦懐に維持してきた社会がクルディスタンに残っていることを、私は2023年9月2日に、クルド人の文化とクルディスタンのライフスタイルをテーマに制作された映画『地図になき、故郷からの声(Voices from the homeland)』を鑑賞して、強く感じ取った(☆30)。

遊牧民であるクルド人が昔から生業と生活の場にしてきた地域は、主に現在のトルコ、イラク、イランの三カ国に及んでいる。彼らは近代に至っても遊牧民の部族意識が強く、国家的統合の方向には進まなかったとみられる。その伝統が、第一次世界大戦において列強や中東周辺諸国の利害調整に利用され、裏切られるなどして翻弄された。そのことが明白に露呈した出来事がある。第一に、1916年5月に英仏露間で結ばれたトルコ領内分割に向けた秘密条約サイクス・ピコ協定である。地図上でのことに過ぎないが、この線引きによりクルド人居住地は消えた。その後1920年8月に敗戦国オスマン・トルコが戦勝連合国とセーヴル条約を締結した。これは、トルコの独立国としての地位を事実上否定するものだった。ボスフォラス・ダーダネルス両海峡の開放はその代表といえる。ただし、クルド人にとっては朗報が含まれていた。クルディスタン建国の地域を制定する、との内容が記されていたからである。だが、新指導者ケマル・パシャ率いるアンカラの臨時政府は本条約に反発し、1923年7月改めてローザンヌ条約を結んだ(☆31)。なるほどイズミルなど戦前の領土を回復するとともに、16世紀以来続く治外法権条項などのいわゆるカピトレーションを撤廃したものの、クルディスタン建国の条項は削除され、周辺大国の国境線はクルディスタンのど真ん中を走り、故地は見る影もなく寸断されることになった。クルド人の切なる希望は、大国の思惑に弄ばれたあげく、にべもなく打ち棄てられた。クルド人社会は、「ウィルソンの十四か条」原則(アメリカ連邦議会、1918年1月)に謳われた一民族一国家の埒外で、諸勢力の衝突回避に見合うよう分断されたのだった。

21世紀に至って思うに、クルド人社会は今や内的にも外的にも得策でない単一国家構想を廃棄して、後期オジャランが提唱しているように、緩やかな諸部族連合体としての協同社会を構築するのが肝要である(☆32)。単一国家は西欧近代をモデルにしている。それは、農耕社会を母体に登場してきた領土国家ヨーロッパの習俗や文物制度にはマッチするが、遊牧社会を母体に部族組織を維持してきた非ヨーロッパ地域には馴染まない。クルド社会は、単系垂直を特徴とする坩堝国家でなく、多系水平を特徴とするサラダボール社会を再建していくのが自然にかなった方途なのだろう。恒久的な領土・領民・共通言語、それを統べる政府を必要条件とする国家は、先史時代から遊牧を生業としてきたクルド人には桎梏以外の何ものでもない。国家は、長きにわたる農耕生活を経て工業的近代社会を達成し、生産手段の土地に課税してきた欧米諸地域の生活者に見合うだけである。中東のクルド人や地中海南岸のアマズィク(ベルベル)人たちは、いまさら多大な犠牲を払って国家を建設するには及ばない。近代国家の枠組みにはめ込まれ散り散りに崩れかけてはいるものの、持続可能な生活文化ないし〔先史野生の感性〕を虚心坦懐に維持してきた社会がクルディスタンに残っている。伝統継続というこの問題を考えるには、1880年前後、ロシアの革命家ヴェラ・ザスーリッチの求めに応じてカール・マルクスが提案した構想、すなわち先史以来の共同体社会の、未来における協同体としての再建案が参考になる(☆33)。

それにつけても重要な焦眉の課題は、クルド人社会が置かれている現状の理解である。ここでは2015年末から翌年3月にかけてトルコ東南部の都市ジズレで生じたトルコ軍によるクルド人大虐殺の惨状に注目したい。舟越美夏『その虐殺は皆で見なかったことにした―トルコ南東部ジズレ地下、黙認された惨劇』にはそのいきさつが簡潔に報告されている。まずはその個所を引用する。トルコ軍によるクルド人虐殺のさなか奇跡的に生き残ったクルド人女性ファトマの証言である。

クルド人であることは罪なのでしょうか。私たちの言語と文化を保持し続けることがなぜ、罪なのでしょうか。なぜ、私の運命はトルコ人の手中にあるのでしょう。人道上の大きな恥ではありませんか。多くを求めすぎでしょうか。最も当たり前の人権を要求しているから、と刑務所に入れられたり殺されたりするのなら、自分を守るために、必要ならば武器を使うことは私の権利でもあるべきです。あらゆる生物には、自衛権があり、私たちには自衛の権利があります。/クルド人の生存のための戦いは、正当なものです。家や町を破壊しにくる暴君に抵抗するのは、クルド人の権利です。彼らは戦車や大砲、戦闘機と共にやってくるのです。私たちの家を燃やすのです。これに沈黙しろと言うのですか? 誰も沈黙するべきではありません(☆34)。

ファトマの証言からは、日常生活者の生命と権利を守るための、つまり生存圏死守=自己防衛の戦いと、トルコ軍によるその苛烈な破壊行動が読み取れる。ファトマの言う「自衛の権利」としての武器使用は、私の定義では抗力(counter-violence)であり、カウンターアクションとしての社会的抗力(social violence)である。対して、トルコ軍のそれは国家権力を発信源とする政治的暴力(military-force)である。その際、前者の行使を非難する者は、ある意味で殺人幇助者である。非武装の市民が銃撃されないためには、身体環境が無防備・非武装であってはならない。軍事攻撃される可能性の高い地域では、自己防衛のための反撃手段を備えていなければならない。この理屈は断じて間違っていない。この武装は、私の用語でいうと暴力(ミリタリーフォース)から自己を護るものであって、社会的な抗力(カウンターヴァイオレンス)なのである。大虐殺の現場で生命を賭してカメラを回し続けたクルド人青年のレフィック・テキンに関する貴重な証言を、舟越美夏『その虐殺は皆で見なかったことにした』から引用する。

レフィックは右足に被弾したが、流血と痛みに耐えながらビデオカメラを回し続けた。白旗を掲げた非武装の市民が銃撃される決定的な映像を収めたカメラは同僚の女性記者に託され、記者は住民の助けを借りて映像をインターネットで本社に送った。映像は放映され、「軍との交戦で、テロリストが負傷した」とする政府発表を覆し、「テロとの戦い」の名の下で市民が犠牲になっている事実を国内外に知らしめ、大きな衝撃を与えた(☆35)。

以上の説明に接するならば、暴力と非暴力とを区別する基準を、単に人道的・人権的な次元に留めるのでなく、市民である前に自然人であることを特徴とする社会的な次元で再考する必要があると、誰しも思うことだろう。ここで私が特記している「自然人(natural persons)」に関して、以下に簡潔な解説を行う。拙稿「地球市民社会(natural persons’ association)の提唱―グローバリゼーション(単一世界化)でなくクレオリゼーション(多様世界化)をめざそう」からの引用である。

国家の前に、まずは社会である。相互の自由を実現したいと願う人たちが自主的につくる社会=アソシエーションを地域ごと、生活領域ごとに築かねばならない。支えは、日本国憲法を日本という国家的枠組みから開放してユニヴァーサルでトランス・ナショナルな地平に設定しなおした〈地球市民憲法〉第9条と第14条である。その際、従来第14条にあった「すべての国民(all of the people)」は、今後、そのGHQ草案にあった「すべての地球市民(all natural persons)」に戻されることになる。現代人の人権や生存は自国家から授けられ保障されていた。その自国家が自国民の人権を保障しなくなったとき、そのときこそ人権は端的に自然法の起点に依拠することとなる。それが日本国憲法GHQ草案(マッカーサー草案)第13条の「地球市民」に象徴されるのである。「すべての地球市民は、法の前に平等である。(All natural persons are equal before the law.)」(☆36)

読んで字のごとく、「自然人」はヘレニズム思想(コスモポリタニズム)に謳われた「世界市民(cosmopolitan)」の読み替えであり、私は「地球市民」とも記している。この「自然人」からなる社会は、これまでの民主主義国家の基本的人権にある「参加型民主主義」とは異なる「存在型民主主義」を基本とする。前者は参加する権利としての民主主義であり、後者は生存する(存在する)権利としての民主主義である。その昔、1620年、プリマスに上陸したピルグリム・ファーザーズはアメリカ先住民に武器をちらつかせながら、「そこをどいてくれ、おれが座るんだから」という態度をとった。マンハッタン島の先住民は壁を築いて抵抗したが甲斐なく排除され、その地にはやがて金融の砦が築かれウォール街と呼ばれることになった。いわば、壁が逆向きにされてしまったのだ。

クルディスタンに生活する人々は、そこに居住するという一点でクルディスタンを生存圏とする権利がある。存在型民主主義は生活圏に還る対象であって、新たに創出する対象ではない。本稿執筆中の2025年2月初旬、おりしもアメリカ大統領にして不動産業者でもあるドナルド・トランプは、戦乱で荒れたパレスチナ自治区ガザをアメリカの所有とし、パレスチナ人を他所に移住させ同地区を観光地化などを含めて再建する、と宣言した(☆37)。民族浄化にも匹敵するこの発言は存在型民主主義を蹂躙するもので、言葉による究極の暴力であろう。詳しくは記さないが、トランプは同様の暴挙をクルド人に対してもおかしていた。2019年10月、大統領エルドアンのトルコ軍はクルド人民兵組織「人民防衛部隊(YPG)」が支配するシリア北部への進攻を開始したのだが、そのきっかけはトランプがシリア北東部からの米軍撤退を発表したことだった。クルド人部隊は、同地におけるイスラム国(IS)掃討で貢献していたにも関わらず、トランプは彼らを裏切ってみせた。目下のところ、こうした動向の生じる原因は、国際社会がグローバル資本主義の権力と金力に縛られていることである。よって本稿の最後に、権力と金力の及ばない社会、すなわち資本主義との関わりが薄く弱い社会について解説しておきたい。

四 社会的抵抗の展望

社会思想家の今村仁司は、著作『暴力のオントロギー』の中で、暴力について以下のように記している。「・・・未開社会でも現代社会でも、暴力と闘争は社会的に内在しているのであり、社会形成の原点であるからである」(☆38)。今村の議論に私は賛同できない。彼は、暴力に特化してではあるが、社会の原初性・先史性とその文明性を区別しない。前者は後者に先立ちつつもこれを支える基盤となり、双方は現代まで併存している。ところで、先史とその文化を軽視する今村の態度は近代主義者のなせる技であり、先史社会を「未開社会」と表現する意識はそれを物語っている。今村の「未開社会」「未開人」観は、文明人・近代人の側からするものである。「未開人」は現に存在していないものや彼らに未知の概念を拒否するはずはない、知らないのだから。今村の「未開人」観も、文明人の概念でしかない。私はバーバリアン(barbarian)やサヴェージ(savage)、ヴィルデン(Wilden)を「野生」「野生人」と記している。

私は今村に反して両者を明瞭に区別する。国家権力を前提とし、あるいはそれを目指して生じる文明的・政治的暴力と、ホッブズが契約説の外縁に置いた「万人の万人による戦い」つまり国家権力を前提としない先史的・社会的暴力とは、決定的に次元が違う。私は、それを見極める視座と方法を「歴史知」と命名し、以下の著作群を執筆した。『歴史知のオントロギー』(社会評論社、2021年)、『フレイザー金枝篇のオントロギー』(社会評論社、2022年)、そして『歴史知の百学連環』(社会評論社、2022年)である。ともに、「文明を支える原初性」という副題を付している。ちなみに、上記の書名2点に読まれる「オントロギー」は、恩義を感じている今村を意識した真摯なるオマージュである。今村からもう一か所を引用する。

一言でいえば、現実的暴力(これは自然史的必然性であって人間の業で除去することは永久に不可能である)を儀礼的・象徴的暴力に転化させるメカニズム、あるいは現実的な社会内権力を国家権力へと上昇させる道程を切断させるメカニズム、ここに総じて未開社会がステーショナリーにみえたり、反復的にみえたりする根拠がある(☆39)。

さて、今井にとって暴力は人間に対する定言命法である。〔人間は暴力を行使する存在〕という言い切りである。「未開社会」はそれを回避するシステムを構築できているが、文明社会はそれに失敗したという仕儀である。しかし、引用文中の「現実的暴力」は「自然史的必然性」だという意味が不可解である。前者は自然の猛威だとして、「自然史」とは何か。今村の立場からすれば、自然に歴史はない。自然は文化でないから、そこに人間にかかわる暴力は存在していない。とにかく今村は、引用文に続く文脈で暴力概念の適用範囲をどんどん拡大していく。今村は人類社会にすべからく暴力を措定するから、交換論にも暴力の潜在を認めているわけである。「言葉の暴力」といった表現はあるが、搾取の自由といった資本主義の構造と精神をも「暴力」と表現するに至っては、私には理解不能な態度だ。戦争は他の手段をもってする政治の継続にすぎない、とはクラウゼヴィッツの名言だが、その際、私とて、戦争を暴力とはいうものの、政治を、他の手段をもってする暴力の継続とはみない。むしろ、暴力を回避するものとみている。それと同じように、商品交換それ自体を暴力と連結させはしない。経済恐慌をただちに暴力の発現ともしない。

暴力の発出は今村の説明と真逆のベクトルを有する。国家から発して市民社会(生活過程)へと向かうのである。幾人かの思想家が言っているが、欲望とは他人の欲するものを欲することをいうように、暴力も欲望と共同歩調をとるのである。国家を前提としない残虐を単純に暴力といってはならない。現代の国家権力による殺害は、先史の共同体儀礼とは異質である。前者は生を断つものであり、後者は生を繋ぐものである。国家権力を前提とし、あるいはそれを目指して生じる文明的・政治的暴力と、ホッブズが契約説の外縁に置いた「万人の万人による戦い」つまり国家権力を前提としない先史的・社会的暴力とは決定的に次元が違う。例えば、イサクの燔祭は暴力行為の対象でないことぐらい、今村のような碩学にわからないはずはなかろう。フレイザー『金枝篇』に読まれる「王殺し」やそれに類似するフォークローアが暴力と一線を画していることをも、知らないはずはなかろう。いや、知らないのでない。近代主義の彼には知識としてしまい込めても、世界観として理解することができないのだ。彼の暴力論は先史と文明を一元的に貫くものである。

人間は、行動において粗野で闘争的であるからとて、精神においてそうであるとは言えない。だから私は先史時代や非欧米社会を「未開社会」とはしないのである。本稿で議論の素材に用いたシャープやバトラーは、フレイザーが『金枝篇』第3巻第7章「野生人に対する我々の責務」に記した以下の文章をどう理解するだろうか。

しかしながら、我々が感謝して記念すべき恩人の多くは、恐らくそのほとんどすべてが野生人だった。要するに、すべて考え合わせれば、我々と野生人との類似点は相違点よりもはるかに多く、また我々が野生人と共有し事実かつ有益なものとして大切に保存しているものは、我々の野生の祖先(to our savage forefathers)に負うところが大きい(☆40)。

ここに引用した「野生人」は国家的な暴力も権力も金力も持ち合わせていない。供犠や贈与の形をとって共同社会を動かしており、その儀礼にあって残忍な行為は多々存在する。しかし、それは社会的な行為であって、シャープやバトラーが問題にしている政治的な暴力でもなければ非暴力でもないのである。

むすびに

暴力について、私は1970年代前半に集中して読書しメモを執った。その中から一例を引いてみる。梶谷善久「死におもむくゲリラの論理〔テルアビブ事件〕」から。

ゲリラとは弱い者が強い者と戦う姿である。かれらの武器はきたえられた肉体と不屈の精神、そして一丁のピストル、小銃、軽機関銃あるいは手投げ弾、時限爆弾などである。かれらが戦いを維持し、勝利するためには、人民の支持が絶対に必要である。人民の水がなければ、ゲリラの魚は泳げない。/だから人民とゲリラの関係は相互信頼であり、相互依存でなければならない。ゲリラは一般住民に被害をあたえないように極力これつとめる。人民の支持あってこそ解放勢力だが、孤立したゲリラは過激主義者にすぎないからだ。(中略)ゲリラの攻撃目標は軍事基地、警察、国会議事堂、首相官邸、放送局、新聞社、銀行、空港、主要駅、発電所、水源地などである。ゲリラが殺すねらいは権力側の要人と、民族を裏切った分子にあることは、中国でもベトナムでもみられる通りである(☆41)。

著者の梶谷善久(1911-90)は朝日新聞(『朝日ジャーナル』など)記者を経て、アジア問題に関する評論活動を展開した。その梶谷による抵抗勢力・自己防衛のゲリラに関する定義だが、私としては、人民の支持という観点から攻撃目標に若干の異論はある。また、要人殺害はいわゆるテロリズムであるから、自己防衛の観点から見ても要注意である。その当時私は、ゴラン高原が気にかかっていた。イスラエル、ヨルダン、レバノン、シリアの国境が接する一帯である。1967年以降、イスラエルが実効支配しているが、国連は承認していない。さて、そうなると、イスラエルとその他の隣国の間で武力衝突が生じたとして、いずれが侵略軍でいずれが防衛軍とされようか。その回答は、すでに引用済みのオジャランが述べている。「暴力は合法な自己防衛を超えて双方によって使用されている」のである。軍事的に優位を保っている国は核保有国を中心とする国連常任理事国だということを忘れてはならない。

暴力か非暴力かという選択は、権力奪取か権力解体かという選択を前にして、説得力を失う。これもまた本稿冒頭に記したことだが、白川が述懐しているように、「私自身が『国家権力を取らない』革命、つまり自治の実現をめざす革命という立場に辿り着くのは、90年代のことである」が、がぜん説得力を得てくる。梶谷善久の論説を読んでいた頃、私もまた暴力論について暗中模索の状態だった。1975年12月に『叛徒と革命―ブランキ・ヴァイトリンク・ノート』をイザラ書房から刊行したものの、落ち着き処を得なかった。1970年に開始した研究生活の50年をまじかに控えた2019年1月、論説「フォースとヴァイオレンス」をネット上の個人ブログに掲載して、とりあえずの決算を果たした。その後私は、地中海南岸一帯マグリブの先住民族アマズィク人とクルディスタンの先住民族クルド人に焦点を合わせ、暴力に関する再論、再再論の錬成を重ねている(☆42)。これで、こんにちにおける社会的抵抗の意味と意義を、一通り解説し終わったことにする。

注

01 白川真澄「「〔革命的暴力〕と〔抵抗の暴力〕」、『季刊ピープルズ・プラン』(同研究所)第83号、2019年2月15日発行、113-117頁。

02 石塚正英「フォースとヴァイオレンス―〔支配の暴力〕と〔解放の抗力〕」、『学問の使命と血の行動圏域』(社会評論社、2019年)、152-153頁。

03 サイモン・シーバック・モンテフィオーレ、平野和子訳『世界を変えた名演説集―その時、歴史は生まれた』清流出版、2009年、91頁、119頁、153頁、261頁。

04 ジーン・シャープ、三石善吉訳『市民による防衛―軍事力に頼らない社会へ』法政大学出版局、2016年、3頁。原題:Gene Sharp, Civilian-Based Defense: A Post-Military Weapons system, 1990.

05 ヘーゲルは、『法哲学講義』の中で次のように述べている。「理性的なものは現実的であり、現実的なものは理性的である」。この言葉の解釈をめぐり、ヘーゲル死後学派内論争が捲きおこった。師の保守的な主張を是認する一群は現在を完結したものとみなし、師の「現実的なものは理性的である」という命題を固執した。これに対し、師の主張に疑いを差しはさみ別様に解釈しようとする一群は、現在は完結を必要としているのだと判断し、師の「理性的なものは現実的である」という命題を強調した。46-47頁。

原文は次のとおりである。”Was vernünftig ist, das ist wirklich; und was wirklich ist, das ist vernünftig.” G. W. F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, Hamburg 1955, S. 14. 石塚正英『ヘーゲル左派という時代思潮』社会評論社、2019年、46-47頁、参照。

06 ジーン・シャープ、瀧口範子訳『独裁体制から民主主義へ―権力に対抗するための教科書』ちくま学芸文庫、2012年、9頁、13頁。 原題Gene Sharp, From Dictatorship to Democracy: A Conceptual Framework for Liberation, 2010.

07 勝又郁子『クルド・国なき民族のいま』新評論、2001年、123頁。なお、キリスト教の共同体や中世村落共同体を前史にもつ全体優位の共同体(コミューン)と、個の連合を特徴とする協同体(アソシアシオン)に関して、私は18世紀フランス革命前のルソー、19世紀前半期フランスのサン=シモンとフーリエを対象に議論している。石塚正英「19世紀社会主義の21世紀的射程」、同『革命職人ヴァイトリング―コミューンからアソシエーションへ』社会評論社、2016年、第5章、参照。

08 カブラルにおける〔文化による抵抗〕について、私は次のように説明してきた。カブラルにとって優れた文化とは、ただそれのみという固有性のなかに普遍的なものを体現する、そのような価値を有する文化、〔絶対的文化〕である。他との比較における優劣でなく、人類に普遍的と評価されることがらと一民族に固有と評価されることがらとの双方不可欠なものの体現度を見ての一文化内的な優劣。この絶対的文化の担い手は、非近代人――非であって前ではない――たるギニア民衆だが、彼らは無条件に担い手として存在するわけではない。革命主体は闘争がつくり出す。石塚正英編著『アミルカル・カブラル―アフリカ革命のアウラ』柘植書房新社、2019年、および、アミルカル・カブラル協会編訳『アミルカル・カブラル 抵抗と創造』柘植書房、1993年、参照。

09 スペイン内乱におけるアナキストの自己矛盾について、私は以下の拙稿で議論している。「焔のCNT・POUM―スペイン革命五〇周年によせて」、石塚正英『ソキエタスの方へ―政党の廃絶とアソシアシオンの展望』社会評論社、1999年、第7章。

10 ジーン・シャープ『市民による防衛』、65頁。

11 同上、82-83頁。

12 本稿の趣旨に即した〔ドヤ街〕の考察を、私は以下の拙稿で果たしている。「ドヤ街生活圏への21世紀的視線」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成―アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、第15章所収。

13 ジーン・シャープ『市民による防衛』、163頁。

14 ケネディ演説の原文とリンカン演説の原文を参照するためwebを閲覧していて、以下に記す稲沢市立祖父江中学校のサイト(ケネディ)、深谷市立豊里中学校のサイト(リンカン)にであった。素晴らしいことである。

http://www.inazawa-aic.ed.jp/jsobs/pdf/principal/bunsyo0903.pdf

https://www.fukaya-toyosato-j.ed.jp/?action=common_download_main&upload_id=3296

参考までに、割合と気に入っているケネディ演説の邦訳を引用しておく。「わが同胞のアメリカ人よ、あなたの国があなたのために何をしてくれるかを問うのではなく、あなたがあなたの国に対して何ができるかを問うてほしい」。サイモン・シーバック・モンテフィオーレ、前掲書、201頁。

15 ジーン・シャープ『独裁体制から民主主義へ』26頁。

16 マルクス・エンゲルス、大内兵衛・向坂逸郎訳『共産党宣言』岩波文庫、2004年(初1951年)、26頁。Marx-Engels-Werke, Berlin, Bd.21, S.357.

17 村瀬興雄『ナチス統治下の民衆生活』東大出版会、1983年、45頁、336頁。同書には次のようにも書かれている。「共産主義とファシズムと民主主義との関係については、私は、この三者を相互に相容れない運動または体制と考えずに、むしろ相互に移行することの可能な、三角形の三頂点と考えるべきではないか、と思っている」(5頁)。ちなみに、村瀬は大学院(立正大学)でのわが恩師であり、私は、2000年の恩師逝去に際して、学恩に報いるべく以下の論文を公開した。「村瀬興雄教授のナチズム研究によせて」、『立正史学』第88号、2000年。拙著『歴史知と学問論』社会評論社、2007年、第7章、所収。

そのほか、オーストリア出身の精神分析者ヴィルヘルム・ライヒはこう主張している。「政治的反動の極限形態であるファシズムに権力を握らせたのは、まさしく窮乏した労働礼大衆にほかならなかった」。Wilhelm Reich, Die Massenpsychologie des Faschismus, Köln, 1986, S.33. ライヒ、平田武靖訳『ファシズムの大衆心理』せりか書房、1972年、上、44頁。石塚正英「ファシズム思想に関する歴史知的討究」、同『歴史知と学問論』第6章、参照。

18 術語〔パトリオフィル(patriophil)〕を私は「愛郷心」とも記す。この語は、概念・術語とも私のオリジナルである。「パトリオフィル」の「パトリ」は郷土を、「フィル」は愛を意味する。2語を合わせて「郷土愛・愛郷心」となる。それは政治的・国家的であるよりも社会的、あるいは文化的な概念であり、権力的であるよりも非権力的な規範概念である。組織形態でいえば、政治的な国家(nation state)でなく風土的なクニ(regional country)に、地域の生活文化にかかわる。詳しくは以下の拙稿を参照。「小川未明の愛郷心―戦前・戦中・戦後の作家遍歴を踏まえて」、石塚正英『地域文化の沃土―頸城野往還』社会評論社、2018年、第7章。「思想としての二・二六昭和維新―三島由紀夫『憂国』をまじえて」、石塚正英『歴史知のオントロギー:文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第17章。

19 石塚正英・柴田隆行監修『哲学・思想翻訳語事典』論創社、2013年、109頁。

20 ジュディス・バトラー、佐藤喜幸+清水知子訳『非暴力の力』青土社、2022年、21頁。原題Judith Butler, The Force of Nonviolence, 2020.

21 フランツ・ファノン、北山晴一訳『アフリカ革命に向けて』みすず書房、1969年、104頁、106頁。原題Frantz Fanon, Toward the African Revolution.(Pour la Revolution Africaine. )

22 フランツ・ファノン、海老坂武ほか訳『革命の社会学』みすず書房、1969年、25-26頁。原題Frantz Fanon, L’an V de la révolution algérienne, 1959.

23 サルトル、佐藤朔ほか訳『シュチアシオンⅢ』人文書院、1964年、164頁、166頁。

24 ジュディス・バトラー、前掲書、24-25頁。

25〔もう一人の私〕については、石塚正英『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社、2020年、参照。「他我」は、ラテン語で〔alter ego(もう一人の私)〕であり、それに対応するギリシア語は〔heteros autos(もう一人の自身)〕である。これはアリストテレス『ニコマコス倫理学』に読まれる。アリストテレスでは「自身」だった箇所はラテン語では「自己」に代っている。それはそれで重要な問題を含んでいるが、フォイエルバッハは、この語の概念を、アリストテレスに発するギリシア的、隣人愛的なコンテキストから、人間と非人間の交互を特徴とする非ヨーロッパ的なコンテキストに置き換えた。[他我]には自然も神も含まれたのである。

なお、「単人」については、以下の拙著を参照。『革命職人ヴァイトリング―コミューンからアソシエーションへ』社会評論社、2016年、412-413頁。

26 ジーン・シャープ、谷口真紀訳『非暴力を実践するために―権力と闘う戦略』彩流社、2022年、111頁。原題Gene Sharp, How Nonviolent Struggle Works, 2013.

27 Abdullah Öcalan, The Political Thought of Abdullah Öcalan: Kurdistan, Woman’s Revolution and Democratic Confederalism, London, Pluto Press, 2017, p.19. 著者のオジャランは1949年生まれであり、私と同い年である。私は、半世紀を超えて研究生活を送ってきたが、同世代の社会運動家を論じることに感慨を覚える。

28 Abdullah Öcalan, ibid., p.25.

以下に英語で書かれた引用文の原文を記す。The ban on Kurdish language and culture, education and broadcasting is in itself a terrorist act and practically invites counter-violence. Violence , however, has been used by both sides to an extent that goes beyond legitimate self-defence. なお、PKK=テロリストというステレオタイプについて、時にそれが揺らぎを見せる現場がある。その出来事に関して、中島由佳利『新月の夜が明けるとき―北クルディスタンの人々』(新泉社、2003年)に以下の記述が読まれる。「2003年7月、イラクのクルド人自治区で米軍部隊がトルコ軍施設を急襲し、トルコ軍兵士11人を拘束した、というニュースが飛び込んできた。イラク北部のキルクークに誕生したクルド人新知事を狙った“テロ計画”の容疑であったという。(中略)PKKとトルコ軍の対峙の際には、一貫してトルコ軍を擁護し、PKKをテロリストと認定するアメリカだが、この件で同国はトルコ軍をテロリスト呼ばわりした。そのときどきによってテロリスト呼ばわりする対象が逆転するというこのような現象には、アメリカの自国中心主義がはっきりと現れている」298頁。

29 オジャランのクルディスタン解放思想について、私は以下の論考で検討している。「スルタンガリエフとオジャランあるいはタタールとクルド」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成』、第23章所収。

30 拙稿「クルド民族文化とその吟唱者デングベジュ―映画『地図になき、故郷からの声(Voices from the homeland)』(2021年、監督:中島夏樹)を鑑賞して」、同『原初性漂うハビトゥスの水脈―量子世界・地中海・ゲルマン・クルド』社会評論社、2024年、第9章参照。

31 石塚正英『情報化時代の歴史学』北樹出版、1999年、288-291頁、参照。

32 私は、「ウィルソンの十四カ条」をめぐる私なりにオリジナルな議論を提出している。ついては、以下の拙稿を参照願う。「ウィルソンの十四カ条とコアリション(合従連衡)による集団的自衛」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成―アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、第13章。

33 クルド社会に残存する部族組織を「未来における協同体」に連結する場合、その部族事態をきちんと理解できなければならない。トルコの社会学者イスマイル・ベシクチは、部族について次のように記している。「部族は、クルド人社会においては、しだいに大きくなる三つの組織の最後の円環(集合)である。最も下には家族(Aile)、その次には種族(Kabile)が位置している。両方の組織単位は血縁(Kandaşlik)と血統(Nesep)のうえに成立しており、種族社会と部族社会は氏(Soy)のうえに成立している」。イスマイル・ベシクチ、中川喜与志・高田郁子訳『クルディスタン―多国間植民地』柘植書房、1994年、280頁。原文:İsmail Beşikçi, Devletlerarasi Sömürge Kürdistan, 1990. ここで彼は、社会組織である部族と政治組織である国家とを混同している。私見だが、氏族社会では、トルコ語の“Aile”を「家族」と訳すのは誤解のもとだ。モーガン的には「氏族」のはずだ。トルコ語の“Kabile”は「氏族」とも「集落」とも訳す。なお、ベシクチの同書には、以下の記述も読まれる。「部族は、非常に小さな規模の国家である。国家機構の細胞である」(282頁)。「実際には、諸部族の中のひとつが極めて強大となりほかの部族から徴税するようになってはじめて、可能となる。これは同時に、国家形成、中央権力の成立への第一歩となるのである」(283頁)。ベシクチは誤って、部族→部族連合→国家という図式を想定している。遊牧社会の場合、先史時代に起因する部族は農耕社会のように政治組織(polis, state)に連合・転化しないまま、形骸化しつつも先史を引き摺っていく。そして近代に至りヨーロッパ諸国の植民地に絡めとられ、外的には国家の形式を強制され、内的には部族単位で政党化したりする。その問題を考察する際の格好の資料として、19世紀から20世紀にかけてロシアで革命運動を推進したヴェラ・ザスーリッチとマルクスの交流がある。以下の拙著を参照。「布村一夫の共同体関係術語に関するコメント」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成―アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、128-132頁。

34 舟越美夏『その虐殺は皆で見なかったことにした―トルコ南東部ジズレ地下、黙認された惨劇』河出書房新社、2020年、191-192頁。

35 同上、196頁。

36 拙稿「地球市民社会(natural persons’ association)の提唱―グローバリゼーション(単一世界化)でなくクレオリゼーション(多様世界化)をめざそう」、石塚正英『アソシアシオンの世界多様化―クレオリゼーション』社会評論社、2015年、201-202頁。

37 トランプのガザ所有発言は2025年2月4日に行われたが、その後『毎日新聞』(2月7日朝刊)には以下の記事が掲載された。「米政府内では通常、重大な外交政策を提示する際には国務省や国防総省が入った会議が事前に行われるが、今回は作業部会すらも開かれていなかった」(国際、8面)。「ガザの開発を米国が担い、地中海のリビエラのような観光地にする構想も示した。(中略)とりわけ問題なのが、パレスチナ人の権利をまったく無視していることである」(社説、5面)。また、『東京新聞』(2月8日5時49分 共同通信 https://www.tokyo-np.co.jp/article/384560?rct=world)には以下の記事が読まれる。「ガザを所有するとの構想に関して『不動産取引として捉えている。われわれは投資家になる』と説明」。先住諸民族浄化によって形成されたアメリカ民主主義の成れの果てが露呈している。おぞましい限りである。

38 今村仁司『暴力のオントロギー』勁草書房、1982年、19頁。

39 同上、35頁。

40 James Frazer, The Golden Bough: A Study in Magic and Religion, part2, 1990, p.421. 石塚正英監修・神成利男訳『金枝篇―呪術と宗教の研究』国書刊行会、2005年、266頁。

41 梶谷善久「死におもむくゲリラの論理〔テルアビブ事件〕」、『現代の眼』1972年8月号、252-258頁。ちなみに、1969年から50年以上にわたって綴った読書ノートを、私は二巻本に編集し電子媒体で保存している。石塚正英『学術研究文献摘要集成I―1969年~1999年』感性文化研究室、2023年。『学術研究文献摘要集成II―2000年~2023年』感性文化研究室、2023年。

42「フォースとヴァイオレンス」は以下の拙著に再録してある。『学問の使命と知の行動圏域』社会評論社、2019年、第7章。また、マグリブの先住民をテーマにした成果を、私は以下の論文「マグリブ文化に垣間見える原初性―アウグスティヌスの母をヒントに」にまとめている。公開は数ケ月先になるが、歴史知研究会の創立25周年記念の協同研究書に掲載される。

ところで、1970年前後、私は学生運動に奔走したが、政治的立ち位置は「ノンセクト」だった。私は運動の目標を「学問の自立空間を求めて!」に定めていた。すなわち文化運動であって、政治運動ではなかった。「私は個別史学科において、闘争戦術の決定を学問領域に求めたことを、かなりの程度で楽観視している。何故なら、学生が大学に存在するについての第一の欲求は「学問する」ことにあるからであり、すべての学生大衆が共通して恒常的に、向上的に意識を持ち得る次元は彼等の生産活動の場、即ち「学問する」ことを保証する何ものかを求める場であるからである。また、それはとりも直さず「学問するとは何なのか?」を問いかえす場にほかならないからである」。石塚正英「学問論を原点として」、同『学問の使命と知の行動圏域』社会評論社、2019年、178頁。

(いしづかまさひで)

著者の要請により、以下の通り語句を訂正しました(編集部――2025.02.24)。

「平和や自由、民主といった用語は、いずれの政権も旗印に抱えて」→「平和や自由、民主といった用語は、いずれの政権も旗印に掲げて」、

「ただし、古代にあっては奴隷を、中世にあっては農奴を、近・現代にあっては婦人を」→「ただし、古代にあっては奴隷を、中世にあっては農奴を、近・現代にあっては女性を」、

「ファトマの言う「自営の権利」としての武器使用は、」→「ファトマの言う「自衛の権利」としての武器使用は、」

(pubspace-x12687,2024.02.12)