高橋一行

(6)より続く

「アガンベン論(1) – (5)」で、鬱を論じている。所有論の帰結として、喪失の病である鬱に言及し、またアガンベンの論を、「所有しないということ」を主張しているものだと捉えた。そのアガンベンが、修道院における鬱を論じていて、「アガンベン論(4)」ではそのことを対象とし、その際に松本卓也の「フロイト=ラカンのうつ病論」を参照し、その前半の議論を引用した。今回は、その続きである。いよいよラカンの鬱論について議論したい。

まず、ラカンの「4つの言説」を取り挙げ、続いて、5番目の「資本主義者の言説」について説明する。ここからラカンの鬱への言及を見て行きたい(注1)。

疎外と分離の説明から始める。ここに、剰余享楽と対象a、それに象徴界と現実界の関係という、ラカンの基本的な概念がすべて出て来る。

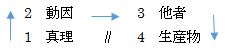

真理によって支えられた動因が、他者に命令する。その結果として生産物ができる。これが、1から4までの動きである。ここで、動因が他者に命令する、この流れがシニフィアンの流れである。その際に、動因は真理によって支えられるのだが、その真理を登場させる操作が、疎外である。そして、他者から生産物を抽出する操作が、分離である。またそのようにしてできた生産物は、しかし真理からは遮断されている( ∥ )。

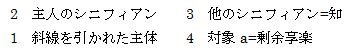

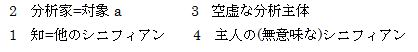

さて、言説は4つあるのだが、その第一のものは、「主人の言説」である。これは以下のようになる。

まず疎外の操作がある。これは、主人のシニフィアンが他のシニフィアンに対して、主体を代理表象する操作である。ここで最初にあるとされる主体は、斜線を引かれた主体だとか、自由を持たない主体だと言われる。これは現実界に属している。そこから人はシニフィアン=象徴界に入る。その際に人は享楽を失うのだが、こうして失った享楽を、今度は、対象aを抽出し、その対象aの享楽として回復する。これが分離という操作である。対象aは、残余として生み出される。「言説の理論」とは、シニフィアン=象徴界と、享楽=現実界を組み合わせる理論である。そこでは、シニフィアンの導入によって、主体が享楽を断念すると同時に、対象aとしての剰余享楽が生まれていて、しかし、その剰余享楽は、主体とは遮断されている。

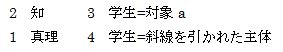

「大学の言説」だと次のようになる。

知は真理を権威として要請する。その権威の上で、知は学生に話し掛け、学生は、主体を作り出す。つまり学生に知を与えることによって、学生を主体化させるのである。しかしその主体として生産された学生は、真理を問うことはできない。そこは遮断されている。

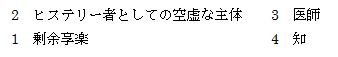

次は「ヒステリー者の言説」である。

ヒステリー者は、分裂した主体として存在し、医師に自分の症状の意味を問い掛け、同時に、自分の支配できる人を主人=医師として選ぶ。そのために、医師が生み出す知は、真理に至らず、つまりヒステリー者が最初に持っているとされる剰余享楽とは遮断されている。

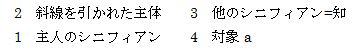

最後は「分析家の言説」である。

分析家が分析主体に働き掛けるのだが、その時、分析主体は、分析家の背後に知があるものだと想定している。つまり分析主体には分析家が、魅力的な人物(これが、対象a)として現れていて、しかし最終的には、それは屑として捨てられる。空虚な分析主体は、主人のシニフィアンを産み出すが、それは他のシニフィアンからは切り離されている。

ここに5番目として、「資本主義の言説」が加わる。これはラカンのイタリア講演と『テレヴィジォン』にある(注2)。これは、先の「主人の言説」に変更を加えたものである。

具体的には、「資本主義の言説」と「主人の言説」とでは、1と2が入れ替わっており、そこが異なる点である。すると、主体は、他のシニフィアンに働き掛けることによって、対象aを産み出すことになり、この3つは繋がっている。しかし、「主人の言説」に見られた、主体がシニフィアン=象徴界に入ることによる享楽の喪失は、ここでは見られない。つまり、主体は喪失することなく、対象aという享楽を回復する。これは資本主義の言説においては、喪失はなく、次々と新しい商品が現れて、欲望が満足されるということを意味している。消費化社会における消費者の姿である。そして欠如を通じて、主体化を図るということができなくなる。

もうひとつの特徴は、この「資本主義の言説」は、先の「分析の言説」と正反対の構造を持っているということである。「資本主義の言説」において、主体は、際限のない消費に追われる現代社会の私たちの享楽を示している。しかし、「分析の言説」において、分析家が、最終的には、屑となって、対象aとしての自らを示すことによって、主体に、欲望の原因のおぞましさを教える。つまり、分析主体に、構造の中での自らの位置を知らせるのである。

そこから、ラカンの鬱論を論じる場合に、必ず引用される文言が出て来る。「例えば、悲しみを、人は抑鬱(dépression)と呼び、・・・それは単純にひとつの道徳的な過ちなのです。すなわち一つの積み、つまりひとつの道徳的な怯えなのであり、この罪は最終的に思考によってしか、つまり善辯(bien dire : 善を善く辯ずること)の当為、あるいは無意識の中、構造の中で自らの位置を知ることの当為によってしか位置付けられないのです」(『テレヴィジォン』p.60)。

訳者が「善辯」と表現した事態こそ、分析主体の主体的契機を表現している。しかし、「資本主義の言説」の中では、自らの欲望の対象としての商品に直接近付き、無理やり商品を消費することになる。そこで主体を創って行くことができない。欲望は決して満足されず、主体は死滅する。このことが、現代社会で鬱が蔓延していることと関係があると、松本は言う(松本2015a)。

さしあたって、樫村愛子を引用して、ここのところを補強しておく(注3)。樫村2007でも、ラカンの「言説の理論」を挙げて、社会現象を説明しているが、樫村2011では、まさにこの言説の理論と『テレヴィジォン』とを参照しつつ、鬱について説明している。様々な論者の指摘を受けて、それは非内因性のもので、環境反応性、性格因性の神経症としての鬱が増加しているとしている。また、内因性の鬱と心因性の鬱の区別がなくなりつつあること、及び内因性の鬱の軽症化に触れている。また、ラカンの言葉として、父の審級の弱体化により生まれる「現代の最大の神経症」であるとまとめている。

さて、しかし、鬱の捉え方が、私が今まで扱って来たものと異なるという印象がある。そこをどう考えるか。内海は次のように論じている(内海)。

鬱は本来精神病であるが、軽症化の潮流の中でそのことが忘れられている。しかし、ここを押さえないと、鬱の特徴を把握できなくなる。

鬱の特徴のひとつは、躁の要素を隠し持っているということである。つまり鬱について考える際には、躁状態も考察の射程に入れないとならない。

第二に、躁鬱は、周期性の経過を取る。つまり高い回復性を持ちつつ、他方で再発のリスクを抱えている。病巣を何度も反復するが、しかし基本的に社会的機能は復元される。

さらに、内海は、フロイトの『喪とメランコリー』に言及し、その骨子を以下のようにまとめる。つまり、メランコリーの出発点は、対象喪失にある。患者自身は、何を失ったのか、しばしばわからないときがあるから、それは表象不可能なものとしてあるのだが、しかし、何かしらの喪失が原因である。その上で、その喪失が、世界の貧困化に向かわず、自我の貧困化になってしまう。つまり、対象喪失は自我喪失になる。そしてそこでは、リビドーは対象から自我へと引き上げられる。喪失し、断念された対象へ、自我の自己愛的同一化が図られる。対象への非難は、自我へと向けられる。自己を告訴し、完全な自我の貧困化に至るのである。

さらにそこから、今度はテレンバッハを引用しつつ(テレンバッハ)、メランコリー親和型性格を抽出する。それはひとつは、際立って秩序志向性と対他配慮性を持っているというものである。社会適応性は極めて高い。本来精神病であるはずの鬱病が、社会的に正の標識を持つことは精神医学にとっては、極めて例外的だと、内海は言っている。

第二のその性格の特徴として、その基底に自己愛的対象関係があることが指摘される。主体は、対象に配慮し、献身的に尽くす。それは、結果として、反対給付として、社会から信頼されるという形で、十分便益を受けているのだが、本人の意識では、まったく見返りを求めていない。そもそも本人はこのメカニズムに気付いていない。そこが、まさしく自己愛であることの表れである。

この対象への尽力と、そこから得られる無意識の見返りという円環は、しかし、自己愛の傷を持っている。それは、死せる母、応答しない母ではないかということが示唆される。母は、微笑む母ではなく、ここでは、死の抱擁を迫る母である。自己愛的対象関係は、こうした傷に対する代償である。

そしてこの円環が切断されると鬱を発症するのである。自分の子どもが大人になって、親元を離れるときだとか、引っ越しだとかということが、契機となる。内海は、これは精神病なのだがと繰り返しつつ、問題は、つまりは、メランコリー親和型性格にあると言っている。

さて、この記述は、すでに前著で私が、ここでも内海の、しかし、別の論文を引用しつつ、論述したものである。私のイメージする鬱は、まさしくこういうもので、しかし、これは、先の、松本の描く像と大分異なる。

簡単に言えば、松本や樫村が描く鬱は、神経症としての鬱であり、内海が描くそれは、精神病の鬱なのである。

もちろん、鬱が精神病なのか、神経症なのかという話ではない。精神症としての鬱があり、神経症としての鬱があり、そもそも両者は出自からしてまったく異なるのである。しかも分類ということならば、もっと様々に分類されている。

例えば、高岡健は、古典的な鬱の分類を試みた後に、現代の鬱の軽症化していることに触れ、「逃避型抑鬱」、「短期反復型頻回欠勤」、「ディスチミア(気分変調症)親和型鬱病」などを挙げている(高岡)。総じて古典的には、内因性(精神病)の鬱があり、現代では、神経症的な鬱が多くなっている。

そうして今、そのどちらも軽症化している。問題はその両者の関係がどうなのかということである。それを考えるためには、そもそも精神病と神経症はどういう関係なのかということを考えねばならない。

ここで注意すべきは、先の「言説の理論」は、神経症を論じるものであるということである。そこは確認する必要がある。つまり、先の「主人の言説」で、主体と対象aは遮断されていた。この遮断がファンタスム(幻想)に相当する。神経症者は、ファンタスムを使って、対象aから身を守る。ファンタスムはバリアであって、これを用いて、神経症者は、不安から防衛する。

しかしこれが精神病者にはできない。彼は、ファンタスムを形成し得ず、対象aを抽出できず、むしろこの対象aが至るところで氾濫して、自らを防衛できず、妄想を形成して、身を守るしかない。つまり、精神病者には、この「言説の理論」があてはまらない。精神病者は、「言説の理論」の外部にいる。

しかし今や、精神病者の妄想を、この「言説の理論」の外部にいるという風に説明できる。精神病者は、その妄想の過程は、「主人の言説」において、「主人のシニフィアン」から「他のシニフィアン」への、神経症者の言説の流れと同じ構造をしている。つまり精神病者だけが妄想を作っているのではなく、神経症者も、また神経症者と接続していると考えられる健常者も、妄想を形成しているという点では変わらない。

松本卓也は、ラカンの理論と実践の核心は、神経症と精神病の鑑別診断にあるとし、その問題設定の上で、ていねいなラカン読解を試みている。ここではその結論部分を引用する。

1950年代のラカンは、エディプスコンプレクスを構造論化した。そして神経症は、エディプスコンプレクスが導入された構造であり、精神病はその導入に失敗した構造として捉えられる。1960年代には、エディプスコンプレクスは、疎外と分離の操作へと抽象化され、神経症は、疎外と分離を終えた構造として、精神病は分離に失敗した構造として位置付けられる。だから、先の「言説の理論」は、基本的に神経症の説明である。しかし、1970年代になると、神経症と精神病を差異化していたエディプスコンプレクスそのものが相対化される(松本2015c、p.321)。

もう少し具体的に展開してみる。エディプスコンプレクスはひとつのシニフィアンの導入であり、とりわけ「父である」というシニフィアンがエディプスコンプレクスの中核をなす。人はエディプスコンプレクスを通過して、象徴界に参入することができる。これは父親的なものを殺して、母親的なものと一体化するという象徴行為である。この構造が、神経症では機能しているが、精神病では壊れているのである。

これが、どのようにして、1960年代の疎外と分離の理論に繋がるのか。

疎外とは、シニフィアンの構造(これが大他者と呼ばれる)の導入によって、人間が元々持っていた享楽を失い、この消失の上で、主体が現れるということである。そのようにして生まれた大他者は、それ自身の内に欠如を抱え込んだ不十分なものなのだが、その欠如を埋めるために、かつてあって、元々の享楽を、何とか代理させようとして、対象aを抽出する。この過程が、分離である。これは、セミネール第7巻『精神分析の倫理』で説明されている。

ここから、「言説の理論」が出て来たのである。1970年代の前半のことである。この理論において、先の疎外と分離がうまく説明されている。

そうすると、「言説の理論」の意義は、神経症と精神病の区別を相対化するものである。さらにこの後のラカンは、両者を一元化する。「言説の理論」によって、エディプスコンプレクスを別の観点から捉える。つまり、精神病を「言説の理論」で捉えることにより、言説の理論が、エディプスコンプレクスと同じ役割を果たすことになるのである。

以上の観点で、ふたつの鬱を整理できる。

神経症としての鬱は、主体が対象への欲望を失い、対象への備給を撤収する。一方、精神病としての鬱は、対象aとの距離が取れず、自ら主体が、屑としての対象aになる。この精神病としての鬱は、対象aを抽出できないということで特徴付けられる。しかしこれが軽症化している。

内海は、この軽症化した精神病としての鬱を、普通精神病という概念に求めている。本当はこの普通精神病を説明するのに、サントームの理論の説明が要るのだが、これは次回に回す(注4)。ここでは単に、精神病が一般化し、数が増え、他方では、その質が変化しているということがあり、さらに従来の分類では掌握できない症例の増えたことに対応して、これはラカンの死後に、ラカン派のミレールが、1998年に提唱したものである(注5)。以下、この普通精神病を説明し、そこから、鬱の軽症化について考えてみたい。つまり、精神病一般だけでなく、鬱についても同じことが言えるだろうからである。

現代の精神病は、以前のような華々しい幻覚や妄想を持たない。精神病の構造を持ちながら、未発病のまま、生活を送る例もある。また、この普通精神病は、むしろ神経症的だが、神経症であるとも言えず、隠された精神病があるのではないかと言うときに、暫定的に診断するものである。

ブルースの解説では次のような説明になっている。普通精神病は、精神病と神経症の二項対立から排除されたものである。それは神経症ではなく、神経症と精神病の境界例でもなく、精神病であるのだが、減衰した精神病であり、隠れた精神病である(ブルース)。

重要なのは、ふたつのまったく逆方向に注意が払われるべきだということである。それは、ひとつは、精神病的でもあり、神経症的でもあるのだが、臨床のためには、神経症を理論的に精緻なものにして行かなければならなくなるということで、もうひとつは、それは明確な精神病ではないので、精神病が薄められた形で蔓延していると考えるべきで、さらには、健常者と接続されていて、そこからさらに、誰もが妄想的だということにもなる。

特徴は、次の3つである。まず、社会の中での逸脱がある。これは職場や家庭から、脱接続したり、または逆に過剰に同一化したりする。第二に、身体が自己に接続しないということがある。身体に対して、不安定な感情を持ち、どこかずれていると感じるのである。第三に、自己に対して、独特の空虚感がある。

鬱が精神病であることは、やはり内海に倣って、確認しないとならない。それは分離に失敗している。ファンタスムを形成しない。対象aを抽出できない。これらは明白に精神病の特徴である。それは、剰余享楽を与えない大他者への告発であり、働けという勤勉の倫理でもある。 また、それはやはり、鬱親和的な性格の問題でもある。人格構造の問題である。

しかし、次のこともまた重要である。つまり、所有物だと思っていた対象の喪失があり、それが自分に向かって、自責の念が生じ、しかしそれは自己愛の裏返しであり、そこから妄想が発生するという、精神病のタイプの鬱を特権化する必要はなく、モノがあふれ、処理し切れず、その中で自己を喪失して行くというタイプの鬱もまた、モノを正当に消費することができず、つまり満足感を迫られて、欠乏を感じることがなくなり、そこから自己を作り得ず、人間関係を作り得ないという点では、同じく所有の病として、ここで考察すべきである。

アガンベンの論じる修道院の鬱も、それ自体が何か、つまり、精神病なのか、神経症なのかということが私にとっての問題ではなく、しかし、アガンベンは、それを所有の喪失の問題だとしている。そのことが重要だ。

一方で、精神病としての鬱が軽症化し、他方で、神経症としての鬱も軽症化している。その両方を、所有の病として、現代社会の中に位置付けて行きたい。そしてまた以前は、私たちは皆、ヒステリー(神経症)であると言われていた。今や、私たちは皆、妄想する(精神病である)(松本2012、2014)。

これらのことを、さらに次回で考えたい。また、ラカンは上で引用したもののほかの場所でも、鬱に言及しているので、それらを見る必要がある。さらに、ラカンを参考に鬱を論じている論稿がいくつかあり、それらも見たいと思う。そうすると、それらの鬱を巡る論説と、前回論じた、晩年のラカンについてのジジェクの解釈とが、そこで交差する。そのことを書きたいと思う。

注

1 「4つの言説」は、『精神分析の裏面』と『テレヴィジォン』に、また「資本主義者の言説」は、「イタリア講演」と『テレヴィジォン』にある。

2 さらに、松本2013と2015aを参照する。

3 ラカンを参照して、鬱を論じている他の論者については、次回に扱う。

4 サントームの解釈については、ジジェクを参照する予定である。

5 普通精神病については、内海、松本2012、2014、2015b、ブルースにある。

参考文献

ブルース、M=E., 「ラカンのディスクール理論からみた普通精神病」『ニュクス』Vol.1, 2015

樫村愛子2007 『ネオリベラリズムの精神分析 - なぜ伝統や文化が求められるのか -』光文社, 2007

——- 2011 「ネオリベ社会におけるうつ -『自分であること(軽躁)への疲れ』とマゾヒズム幻想 -」『現代思想』Vol.39-2, 2011

Lacan, J., Lacan in Italia 1953-1978,

www.praxislacaniana.it/wordpress/download/lacan_in_italia.pdf

——- 『テレヴィジォン』藤田博他訳、青土社、1992

——- セミネール第7巻『精神分析の倫理』(上)(下)、J-A. Miller 編、小出浩之他訳、岩波書店、2002

——- セミネール第17巻L’envers de la psychanalyse, Seuil, ed. by J-A. Miller, 1991 = The other side of psychoanalysis, trans. by R. Grigg, W-W-Norton & Company, 1991

松本卓也2012 「ラカン派の精神病研究」『思想』Vol.1060, pp.25-44

——- 2013 「フロイト=ラカンのうつ病論」『I.R.S. -ジャック・ラカン研究-』No.11, 2013

——- 2014 「現代ラカン派の諸論点」『at プラス』No.19, 2014

——- 2015a 「労働とうつ」『労働と思想』市ノ川容孝他編、堀之内出版、2015

——- 2015b 「<父の名>の後に誰が来るのか?」『ニュクス』Vol.1, 2015

——- 2015c 『人はみな妄想する』青土社、2015

高岡健『やさしいうつ病論』批評社2009

テレンバッハ、H., 『メランコリー』木村敏訳、みすず書房、1978

内海健「ラカン理論から『うつ病』を考える」『I.R.S. -ジャック・ラカン研究-』No.11, 2013

(たかはしかずゆき 哲学者)

(8)へ続く

(pubspace-x3333,2016.06.30)