高橋一行

(7)より続く

「ジジェクのラカン像」を書き、「ラカンの鬱論」を書いた。今回、そのふたつのテーマが、「ラカンのサントーム論」で結び付く。

再度、内海健を引用しつつ、精神病型の鬱の特徴をラカンの観点で見て行く。まず、前回、普通精神病について紹介したが、この概念とともに出て来るのが、サントームで、それは、「象徴的なものと現実的なものとの不調和を、想像的なものが補いきれないというパターン」(p.9)のことである。そしてそれは、想像的なものの衰退によって、象徴的なものと現実的なものの調停が困難になるという、大きな時代の流れの中で生じている現象である。そこに精神病の軽症化、神経症の末梢化が起き、普通精神病の概念が提出されたのである。精神病的鬱は、この傾向を先駆けて示すものである。なぜなら、鬱親和型性格者は、ごく普通の人であるのに、そこにしかし、明らかに精神病が覚知されるからである。これが第一番目の指摘である。

次いで、鬱親和型性格の自己愛的同一化の傾向は、ラカンの用語で言えば、「分離」に当たるという指摘がある。分離において、主体は大他者の中に欠如を見出し、そこに同じく欠如としての自己をはめ込む。しかし、そこに鬱親和型性格の場合、現出するのは、自己と対象が一体となったあり方で、すなわち分離はされ得ないのである。すると彼らは、その段階に留まって、大他者を非難し続けるということになる。そこでは自己非難と他者非難が区別され得ず、他者に尽くして来たのに、それが報われなかったという恨みが延々と述べられることになる。

ラカンの理論では、分離の次にファンタスム(幻想)が来る。それは大他者の享楽から防御するスクリーンのようなものである。しかし鬱親和型者は、分離の段階ですでに失敗しているから、ファンタスムを形成し得ず、大他者に直接曝され,大他者の差し出す剰余享楽を直接享受する。ここで、内海は、この鬱親和型性格、すなわち病前性格そのものを、幻想の機能不全に対応するサントームとして考えると言っている(p.13)。要するに、普通は、幻想が形成されて、それで自他関係の意味付けが行われるのだが、鬱親和型性格者では、それができないので、そこでやむを得ず、代わりにサントームが現れて来るのである。彼らの性格そのものがまさしくサントームであるという指摘である。これはまた、幻想が形成されないときの、幻想の頽落したあり方だと言うこともでき、これがサントームではないかと言うのである。ではサントームとは何か。内海は、これらの考察を、ジジェクの示唆によるとしている。以下、ジジェクを見る必要がある。

しかしその前に、サントームとは何かということを、もう一度ここでも向井雅明を使って、簡単に解説してみたい。それによって、理解が容易になる筈である(以下、向井、第7章の最後の節を参照する)。

サントーム(sinthome)とは、症状(symptôme)の古い表現である。サントームとは、まずとりあえずは、この症状と同じ意味を持つ。そしてこの症状とは何かというと、それは無意識の生成物であり、人間の言語活動から出て来る隠された意味と考えれば良い。

向井を使って、前回までのおさらいをしておく(以下、391ff.)。ラカンは、後期になって、次第に現実界への比重を高めて行く。最初は対象aこそが、精神分析において、現実界を表すものだと考えた。対象aとは、想像的他者(autre)のことである。しかし、対象aは実は現実界の見せかけでしかなかった。そこで登場するのが、一者という概念である。人間は最初に言語に遭遇し、言語的な存在となるが、そこで現実界との遭遇がなされるとラカンは考える。その遭遇が残したものが一者である。つまり、一者とは、人間が言語と遭遇した時に残された痕跡である。それはトラウマであって、反復現象の基になる。それをラカンは、S1と表す。それは最初のシニフィアンであり、単独で存在する。

すでに私たちは、S1—S2、つまりシニフィアン1からシニフィアン2への言語構造を知っているが、そちらを二次的なものとし、それ以前にあるものとしての単独のS1を考える。S1は直接現実界と接触しており、これを現実的無意識と考える。それに対して、S1—S2が表す無意識は、言語として構造化されている無意識であり、こちらを一段格下げする。

一者は反復する。それが享楽である。一者の享楽がまずあり、そこから他者が構築され、幻想が作られ、欲望が成立し、他者の欲望を生きる者としての主体化が図られる。

さて、そこで、症状とは、S1—S2の観点から捉えられた言語的なものなのに対し、もう一段深いところにある、享楽、または現実的な無意識、またはS1の観点から、この症状を再度捉えると、それがサントームである。このように定義することができる。症状は、精神分析によって、その隠された意味が探り出されると考えられたのだが、その症状は固着点を持っていて、そこに享楽を認めるのである(注1)。

松本卓也は、以上の一者からサントームへの流れを、以下のように簡潔にまとめる(pp.349ff.)。

まず、ラカンは60年代後半から、享楽を重視するようになる。それは、象徴界から拒絶され、現実界に再出現した真理として現れている。この享楽は、意味の問題としては捉えられず、一者という概念がそこで要請されるのである。このことは、先の「言説の理論」で説明できる。すなわち、「分析家の言説」において、「主人の言説」において成立していたS1—S2の流れは分断されて、知のシニフィアンS2から切り離されたS1、すなわち一者のシニフィアンが析出されている。ここでまず、知のシニフィアンS2よりも、一者のシニフィアンS1の方を根源的だと考える。そしてこのことによって、エディプスコンプレックスの支配から、享楽を重視する考え方へと変更するのである。

そこで以下の3点が確認される。まず、かつて症状は象徴界で捉えられていたが、次第に症状が根として持っている享楽の側面が重視される。第二に、S1—S2という言語構造よりも、無意味なシニフィアンであるS1が重視される。第三に、非エディプス的な享楽を重視する。そしてこれらが、サントームへの流れを準備したのである(注2)。

さて、これらの整理の上で、ジジェクのサントーム論を拾って行く。私はラカンのサントームンを直接読解できないが、ジジェクのラカン像は理解し得る。実際、サントームについては、ジジェクは盛んに発言しており、多くの論者が、ジジェクのサントーム論を参考にして、ラカンを理解しているのではないか。また、上に書いたように、サントームは、精神病と神経症の関係を問うものなのだから、本章は、ラカンの鬱論の続きにもなる。「ラカン1 ジジェクのラカン像」と「ラカン2 ラカンの鬱論」の交差するところとして、「ラカン3 ラカンのサントーム論」を書きたい。

まず、『斜めから見る』(1991=1995)を読む。この本の第7章は「イデオロギー的サントーム」という題を持つ。ここがジジェクのサントームの説明としては、最も充実している。ここは良くできていると思う。

まず、現実界が強調され、そこから、サントームの定義をする。ラカンはその教えの最後の段階で、「白痴的な享楽の染み込んだシニフィアンの断片」をサントームと呼ぶ。それは症候ではない。すなわち、「症候は、解釈によって解読されるべき、暗号化されたメッセージであるが、サントームは意味のない文字であり、即座に<意味の享楽>を獲得する」(p.240)。

それから、「言説の理論」の紹介がある(p.244)。1960年代末に提出されたこの概念は、それまでの標準的、古典的ラカンと、最後期のラディカルなラカンとを分かつものである。

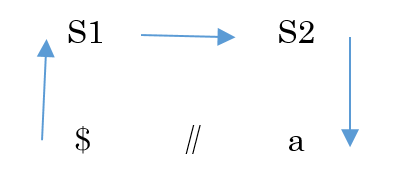

まず、「主人の言説」では主人のシニフィアンS1が、他者のシニフィアンS2のために、自らの真理を、斜線を引かれた主体$として表象する。そしてこの意味表象作用が行われると、そこに小文字のaで表さられる残余、厄介な剰余が生み出される。前回に書いた図を再掲すれば、以下のようになる。

そして残りの三つの言説は、結局は、コミュニケーションのネットワークにおける、可能な組み合わせを示している。

さて問題は、この「言説の理論」の意味としてのコミュニケーションの領域をどう突破するかということである。ここで一者の概念が出て来る。これは、享楽にたっぷり浸かっているシニフィアンの一者であり、この一者の次元を表すために、サントームが必要である。

そのサント-ムを、ジジェクは独特の例えで説明する。以下、三つの例え話が展開される。

まずは、「奇怪な根、またはこぶ」の話である(P.248)。P. ハイスミスの短編小説が使われる。田舎に越して来た母と息子がいる。その家の裏庭に池があり、奇怪な根が伸びている。ある日息子がその根に絡まって、溺死する。母親はその根を枯らそうとして、毒を撒き、また斧で切ろうとするが、できない。最後は、母親もまた、その根に絡まれて行く。ジジェクはその根をサントームと呼ぶ。また、同じ著者の別の作品では、墓地に奇怪なこぶができるのだが、そのこぶもまた「享楽の芽」であると言う。

また、「ブラックハウス」は、これもハイスミスの小説から得たものだが、ジジェクのこの本の第1章(p.28)に説明がある。アメリカの小さな田舎町で、男たちは毎晩、居酒屋で話をしている。彼らは共通して、町はずれにある廃屋、ブラックハウスに言及する。そこはとりわけ性に関する侵犯を経験した場所なのだ。そこによそ者が来て、その廃屋を探求するのだが、その男は殺されてしまう。町の男たちにとって、ブラックハウスは、彼らの欲望を投射する空っぽの空間である。そのことをよそ者が暴露しようとし、殺されてしまったのである。

また、さらにこれもハイスミスの小説で、「ボタン」の例も出ている(p.250)。ダウン症の子がいて、彼の父親は、息子を嫌悪している。ある日その父親は、酔っ払いと喧嘩になり、相手を殺してしまうが、その際に、酔っ払いの来ていた服から取れたボタンを握りしめている。そのボタンを彼は大事にしまっている。これは「現実界のかけら」だとジジェクは言う。父親はその後、息子に嫌悪感を抱かなくなるのである。そのボタンのお蔭で、彼は日常生活と折り合いを付けたのである。

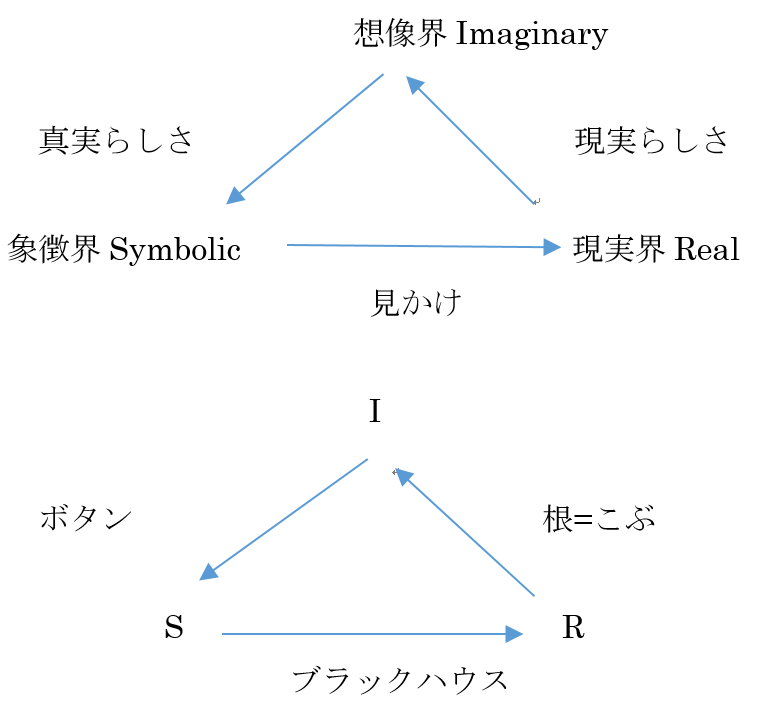

この三つの例が、『アンコール』で使われる三角形のベクトル図(注3)と見事に一致する。

象徴化を発動させる現実界における穴、すなわち対象aは、ブラックハウスであり、そこに私たちの幻想が投影される。現実界の想像化は、池の根や墓地のこぶである。すなわち享楽を物質化するイメージである。最後に、大他者の欠如を示すシニフィアンは、現実界のかけらであり、ボタンがそれに相当する。

ジジェクが、ここから導き出して提案する答えは「サントームと同一化すること」(p.255)である。サントームは症候よりも、また幻想よりも根源的である。それは症候として解釈することができないし、幻想として通り抜けることもできない。根源的にそれらが不可能なものであって、あとはそれに同一化するしかない。

サントームは、享楽の整合性が依存している病的な特異性とも、享楽の真の核を構造化している病的な痙攣とも言われる。私たちはそれに同一化するしかない。

もう一点指摘しておきたい。それは他者の問題である。

主体が他者に働き掛けるのだが、まだその時点で、主体は主体として確立していないし、他者もまた他者として確立されていない。つまりまだ意識は自己意識となっていない。相互の関係性があるだけである。まず主体が他者に働き掛けるのだが、他者もまた主体であって、主体の働き掛け、その時、他者の方が根源的で、つまり、主体は、他者から働き掛けられることで、自らを主体として確立し、また同時に、他者を主体として認識する。相互承認が主体と他者を確立させる。

以前に私は、おおよそそういう議論をしている。とりあえずの主体があり、とりあえずの他者がいて、両者の交互作用によって、それぞれ主体と他者として確立される。

さてここで議論をしているのは、もっとそれよりも根源的な話であり、とりあえずの主体もとりあえずの他者もいない。先の向井の解説を参照しつつ、サントームについて述べた箇所での表現を借りれば、これは、言語として構造化されている無意識から、もう一段深いところにある無意識の話である。ジジェクの言葉で言えば、コミュニケーションの領域を突破したところでの話である。

ここで主体は他者へ応答として、または他者からの応答として存在するのではない。主体は、現実界との応答として成立する。他者は保証されていない。「他者は、現実界の本質的偶然性を隠蔽する遡及的幻想に過ぎない」(1991=1995, p.138)とも言われる。つまり他者はいない。

補足的に、以下の本を挙げる。『イデオロギーの崇高な対象』(1989=2000)である。

この本は、まず症候の話から始まる。それからサントームへと話が移って行く。

症候は、意味のない痕跡であり、しかし、その意味は事後に、遡及的に構成される。そのようなものとして存在する。そしてその意味が構成される前の段階において、世界に存在するものはほとんどすべて、症候である。それをさらに厳密に言えば、世界に存在する諸現象に一貫性を与えているものが症候である。まずはそう言うことができる。

そこに排除の理論を付け加える。つまり言語がとりわけその機能を持つのだが、シニフィアンの秩序化をする際に、必ず排除がなされる。象徴界から排除されるのである。その排除されたものが向かう先が、現実界である。それは象徴的構造化から排除されて、症候として回帰する。つまり、症候は、現実的なものである。

さてその症候は解釈され、意味付けされるのであるが、その際に、その症候は、自ら意味の世界で溶解してしまわないのだろうか。どうして症候として生き残るのか。症候の解釈を超え、さらにはそこから発生する幻想をも超え出て、消えないで残る、核となる症候、それがサントームである。それは、解釈も幻想も超えて生き残る、病理的な形成物である。

ここに享楽の概念が要請される。症候は、主体が自らの享楽を組織化するための手段なのである。サントームは、享楽に貫かれた意味的形成物であり、意味の享楽の担い手としてのシニフィアンである。また、サントームとは、享楽によって満たされ、貫かれる、ある種のシニフィアンだとも言われる(以上、第2章「症候からサントームへ」)。

さらに、この享楽とシニフィアンの関係が考察され、サントームとは、享楽が直接浸透した意味形成、または享楽とシニフィアンの不可能な接続であるとも言われる。ここにあるのは、想像的同一化ではなく、幻想に支えられた欲望である。幻想は、他者すなわち象徴秩序が、享楽の現実界を巡って構造化されているという事実を隠蔽する。つまり幻想は享楽を飼いならす。しかしその幻想を超え出て行くと、その向こうには、死の欲動しかない。この幻想を生き抜くこと。これがサントームと同一化するということであり、ここでもこれが、ジジェクの提起する結論だ(以上、第3章「汝、何を欲するか」)。

すでに、このシリーズの第1回で書いたことだが、この後、ジジェクは、ラカンとヘーゲルを結び付ける。つまり、現実界は、対立する二極の直接的な一致であり、従ってそれは無限判断である。それはまた、「否定の否定」であり、つまり定立、反定立、総合と来るヘーゲルのトリアーデにあって、反定立と総合とは同じものである。

そこから次のような結論が出て来る。象徴的秩序、すなわち大他者が問いを発する。そこに現実界が姿を現す。主体とは、その現実界との応答である。主体は、大文字の他者が発した問いに対する、現実界からの応答である(第5章「<現実界>のどの主体か?」)。

この結論は繰り返される。現実界は象徴化される。それは、意味のある全体へ、つまり大文字の他者の中に書き込まれる。それは大文字の他者を措定することであり、それを存在させることである。この作業を通じて、主体は、大文字の他者の存在を前提する。

しかしすぐさま、主体は、この作業を無効にする。つまり、主体は、大文字の他者の非在を受け入れ、無意味な現実界を受け入れる。その結果、主体は、主体としての自己自身を無にする。この二重の作業を通じて、主体は主体足り得るのである(以上、第6章「実体としてだけでなく、主体としても」)。

内海の鬱論とサントーム論から始め、向井と松本を経て、ジジェクに行く。そこでサントームが十分説明されたと思う。しかしここでもう一度、鬱とサントームを、内海の説明に戻って、結び付けねばならない。つまり、サントームを生き抜くというジジェクの結論と結び付けねばならない。

以下のように考えたい。私たちの世界に意味を与える大他者の凋落が叫ばれて久しいが、これを私は所有の問題と捉える。そこでは、一方で所有はするけれども、その所有の価値が減じ、他方で、そもそもの所有の喪失があり、また喪失を感じている人たちがいる。こういう社会の現状の中で、鬱病者が、大他者を非難し、その告発を自己自身に向け、つまり、喪失を罪悪感に書き換えるということをしているのだが、これはこういう仕方で、彼らが主体化を図っているのである。大他者の消失したところで、鬱親和型性格者は、サントームを、私たちよりも先に感じ取っている。また、他者の非在、主体の無という問題についても、彼らは、私たちの先駆けである。これを、精神病者と健常者との断層が消失しつつあり、連続的なものになりつつあると言っても良く、鬱が普通精神病と化しつつあると言っても良いのだが、サントームによって、現実界の中を生き抜かねばならないという点で、私たちは皆、同じなのである。

最後に以下のことを書いておく。ジジェク自身が、直接は鬱に言及しているのは、私の気付いた限りでは、次の一か所のみである。すなわち、神は世界の創造以前は、躁鬱病であった。出口のない無の中で、閉塞していたのである。その神にとって、世界の創造は治療的価値を持っている。葛藤を外在化し、欲動的エネルギーを創造的目的へと導く。神は想像的治療によって自身の狂気から逃れるために、この世界を創造したのである(2011=2016, 第11章)。こういう話である。そして私もまた、せっせと論文を書いて、鬱にならないよう努めている。

注

1 向井は増補版で、サントームの説明を付け加えていて、その記述は短い。

2 松本は、サントームに行く前に、「ララング」の概念を出し、自閉症に言及し、ジェームス・ジョイスの小説を引用し、そして「ボロメオの結び目」という概念を用いた後に、サントームを導出する。私はここでは、それらをすべて省略して、一気にサントームの説明に飛んでしまった。しかしこれらは本当は検討すべき課題であり、例えば、彼は、自閉症者は、「現実界だけを生きている」とし、自閉症者の使う反復的シニフィアンは、一者のシニフィアンで、そこに「享楽が一体化している」と指摘している(松本2015、p.362)。しかし私は自閉症に言及する余裕はない。鬱だけで精一杯だ。

3 これは、『アンコール』の第8章の冒頭にある。また、この解釈については、佐々木他『ラカン『アンコール』解説』を参考にした。

参考文献

松本卓也『人はみな妄想する』青土社、2015

Miller, A., Encore – Texte établi par Jacques-Alain Miller-, Éditions du Seuil, 1975

向井雅明『ラカン入門』筑摩書房、2016

佐々木孝次他、『ラカン『アンコール』解説』せりか書房、2013

内海健「ラカン理論から『うつ病』を考える」『I.R.S. -ジャック・ラカン研究-』No.11, 2013

Žižek, S., The Sublime Object of Ideology, Verso, 1989 = 『イデオロギーの崇高な対象』鈴木晶訳、河出書房新社、2000

—— Looking awry – An Introduction to Jacques Lacan through Popular Culture – , An October Book, 1991 = 『斜めから見る – 大衆文化を通してラカン理論へ – 』鈴木晶訳、青土社、1995

——- Le Plus Sublime des Hystériques -Hegel avec Lacan-, Presses Universitaires de France, 2011 = 『もっとも崇高なヒステリー者 -ラカンと読むヘーゲル-』鈴木國分他訳、みすず書房、2016

- 了 -

(たかはしかずゆき 哲学者)

(pubspace-x3593,2016.09.22)