石塚正英

はじめに

昨今、様々なタスクを難なく支援するテキスト生成ツール、という触れ込みで一気にデジタル市場に出回ったChatGPTについて、1940年代末の生まれである私は、どうあしらっていいものか、どうあしらわれていいものか、戸惑っている。オンラインで「科学者倫理を考える会」を開催して各方面に問いかけを行っている(☆01)。それで、本稿で私は、生成AIの良し悪しを考えることにした。開発陣は〔良し〕ばかり宣伝するので、私は〔悪し〕をあげつらってみたい。① AIが核のような脅威に、②危ういAIによる意思決定、③ AIによる戦略会議、④AIが憲法作成、などなど。

しかし、そのような疑念は文字通りの杞憂かも知れない。そこで私は、良し悪しの前に、人間社会が築いてきた合理的文物制度の土台にある科学の信頼性について、あらためて吟味してみたいと思っている。その一環として、本稿では「科学と非科学と擬似科学」と題して、吟味の作業に入ってみることにする。

一 近代以前からのサイエンス

物理学者にして文筆家の中谷宇吉郎(1900-62)は、エッセー「科学の限界」(1940年1月)において、次のように語っている(「/」は改行)。

此処で科学の限界の一つが、はっきりして来たわけである。即ち科学の取扱える問題は、再現可能の原則が近似的に適用される現象に限るということである。物質間に起こるいろいろな現象や、生命によって生起されるいろいろな現象のうちでも、物理化学的変化などは、この範囲に属するので、科学の問題であり、そういう問題の解明には、科学は有力である。しかし生命自身とか、本能とか、いわゆる人生問題とかには、再現可能の原則が、近似的にも適用されない。そういう問題には、科学は無力である。というよりも、無縁であるといった方がよいであろう。/今までくわしく述べたように、再現可能の原則は、厳密にいえば、どの現象にも適用されない。ある精度の範囲内で、それは適用されるのであって、精度ということが、科学では本質的な意味をもっている(☆02)。

中谷は、この前後の文脈において、「科学の効果には、統計的な意味しかない」、「再現可能の原則が、全然あてはまらない面が、かなりの部分を占めている」(☆03)といった見解を表明している。一見すると、およそ科学者らしくない。しかし、我々は小学生の中高学年で少数点以下の四捨五入を教わり、中高生で無理数や有効数字の概念を教わる。割り切れない計算や有効性を減じた計算は、どこかの桁で見切りをつけているわけである。再現可能というのは個別単独の再現でなく、一定程度の抽象を経た統計として、ということなのである。実験のたびにわずかながら異なる値が出てしまうが、統計処理を施して凸凹を削いでしまうのである。図形にしても、ペンなどの筆記用具で描く限り線に太さがあり、〇の形はその都度異なり、完璧な〇は絶対に描けない。「数学でいう線には幅がないが、物理で使う線には必ず幅がある」(☆04)。数学は抽象概念だが物理は実測数値だからである。

私は、もう一歩読み換えの度を深める。すなわち、講義においてよく太陽と朝日・夕陽の違いに言及する。太陽の動きは宇宙空間における物理現象だが、朝日や夕陽は人間生活における生活現象である。太陽は自転し銀河系内を動くが、草原の村なら朝日は地平線に昇り、海辺の村なら夕陽は水平線に沈む。そうした発想は先史古代からの文化慣性に即したとらえ方であり、中谷はそれに類した見解を「科学以前」という表現でこう記している。

科学以前の考え方を整理するというのは、それを撲滅するという意味ではない。旧い伝統をもち、かなりの広い範囲にわたる或る種の階級の人たちの頭の奥に浸み込んでいる考え方を急に撲滅するなどということは、必ず無理をともなう。科学は無理を嫌うものである。/整理する方は、それに反して何らの無理をともなわない。整理するという意味は、科学以前の考え方を「科学以前」と認定して、そのまま片付けておくことである。ちゃんとした認定さえつけば、それはあまり害毒を流し得ないものであって、自然に消滅すべき運命に陥るのである。その認定する力を多くの人に与えることは非常に困難とも考えられるが、一度皆が心を静めさえすれば案外容易なことかもしれない。この点はしかし議論の余地の充分ある点である。/この場合において一番先にすべきことは、現在の世の中にも科学以前の考え方が実際に相当流行しているということを知らすことである(☆05)。

科学以前は非科学とは違う。科学の時代が始まる前の生活環境・学問世界を指しているのである。それに対して非科学とは、科学の時代に至ってなおそれに適合しない、ということである。ただし、ここでは「科学」という術語が含んでいる幅とか深みとかに思いを寄せる必要がある。現代世界でこの語は、もっぱら自然科学とか科学技術の意味合いで理解されている。英語の「サイエンス(science)」である。中谷はその理解である。けれども中世語のラテン語「シエンティア(scientia)」には知識、学問、原理など幅のある意味が含まれている。中谷が科学以前という場合、シエンティア以前ということではない。生活儀礼と呪術原理の世界で営まれた錬金術などのシエンティアも存在してきたのである。そうであるならば、ここで私はフレイザー『金枝篇』に含まれる事例を2箇所からもち出してみようと思う。

〔事例1〕呪術の公的機能が最も有能な人間による至上の権力の獲得に至る道筋に一つである限り、それは人類を伝統への隷属から解放し、世界をより広く眺めうる、より大きい、より自由な生活へと高めることに寄与している。これは人類にもたらされた少なからぬ貢献である。さらにまた、別の道筋を辿って呪術が科学への道を踏み固めた(magic has paved the way for science)ことを想起すれば、黒魔術が悪をなせばなすほど(the black art has done much evil)、それがますます善の源(the source of much good)ともなったことを認めざるを得ない。たとえ誤謬の子どもだとしても、呪術はやはり自由と真実の母なのである(☆06)。

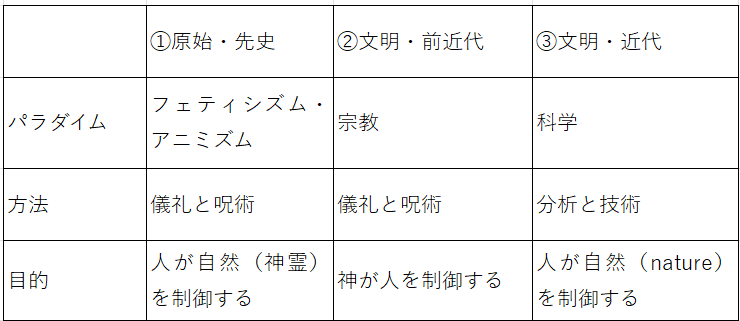

この引用文からうかがえることは、呪術と科学は連続している、あるいは関連している、ということである。私はその主張を概ね認める。だが私にすれば、呪術に対応するのは科学でなく技術であり、科学に対応するのは宗教である。呪術から技術への、また宗教から科学への転変が認められるのである。その関連を示す一覧を以下に示す。なお、3区分はタイプ別けを明示しているのであり、①は②→③のパラダイムにも通奏低音として潜在し、ときに現象世界に浮上する。

2020年10月19日作成(石塚正英)

〔事例2〕要するに、ナイフで組織や色のはっきりと違う部分をきれいに切り分けるように人類の歴史を解体することなど、実際には不可能なのだ。説明の便宜上、理論的にはそうすることもできようが、現実に組織は混ざり合っており、色は溶け合ってほとんど気が付かないうちに色調が変化しているので、いかに優れた分析の刃も受け付けるものではない。科学の抽象的な一般論(the abstract generalisations of science)で具体的な現実の細部をすべて十全に理解することができないのは、自明の理というものである。自然の事実(the fact of nature)は人間の理論の貧弱な枷などいつでも吹き飛ばしてしまうのである(☆07)。

ここでフレイザーが「科学の抽象的な一般論」としている点に疑問を抱く人は、少なからずいるだろう。科学は「具体的な現実の細部」に対応する原理と方法を確立している、と反論したくもなるだろう。しかしフレイザーの念頭には、科学=自然の分析(理論)であるのに対して、現実=分割できない自然、という区分けがある。「自然の事実」は数量化できない、という考えなのである。それは、日本文化に引き比べるならば、鴨長明の方丈記(冒頭)にうかがえる。「ゆく河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例(ためし)なし」(☆08)。時を止められはしない。「歳月人を待たず(Time and tide wait for no man)」。流れゆく自然を科学は相手にできない。再現しようにも流れは永遠であって、同じものは、時空の同じところに存在できない。科学は、所詮は神ならぬ人間の為せる技である。大なり小なり近似の概算(approximation)で帳尻を合わせているだけである。

二 偶然を身近にひきつける科学

人間にとって未知な対象や不可解な現象を相手にして、それらを人間に理解できるよう解明するのが科学の役目だろう。ということは、世の中は未知や不可解で溢れているともみなし得るわけである。その一つにギャンブル、賭博がある。17世紀フランスで活躍したブレーズ・パスカルは『パンセ』の著者として知られる。「人間は考える葦である」という有名な言葉はその中に記されている(☆09)。そのパスカルはギャンブルに夢中となった。いや、正確に言うと、確率に興味を抱いたのだった。

パスカル研究者の瀧田寧は、論稿「パスカルと歴史知」(2007年)において以下の記述を為している。「パスカルは人間を、理屈で物事を考える理性とともに自らの情念を感じ取る心情を持つがゆえに、この両者の間で絶えず揺れ動く存在として描いている」(☆10)。この捉え方に従うならば、パスカルは「理性と心情とを揺れ動く葦である」となる。考えつつ感じ入る葦なのである。現実の生活世界において感じ入る物事に考えを及ぼす方法として数学に注目したのだろう。逆のベクトルで表現するならば、心情でそろばん勘定の世界を見渡したということである。ここに記した「心情」とは、いわゆる「胸算用」である。実際、パスカルは1642年に19歳で計算機を考案した。当時の貨幣単位が単純な十進法でなく、12ドニエが1スー、20スーが1リーヴルと、計算が面倒だった。また、父の仕事が税務関係だったので、父の計算を助けるためだった。試作には引き続き2年を費やした。

それは、日本的な想定をかぶらせるならば、算盤(そろばん)の機械化だろう。そろばんに馴染む人は、そろばんが手元になくとも、指だけで玉を上げ下げし、感覚的ないし身体的に計算できる。パスカルの国にそろばんはないのだが、ようするに計算道具を心中に収めて勘定するのである。その演算は確率の助けを借りていたはずである。日本的に喩えるならば胸算用だろう。パスカルにとって理性教育の道具がラテン語だったとすれば、心情(情操)教育の道具は数学(胸算用)だったはずである。

1654年、パスカルはギャンブラーのシュヴァリエ・ド・メレから、技量の等しい対戦相手同士によるゲームの勝敗に係る問いを投げかけられた。数学者の釜江哲朗によると以下のようである。

科学としての確率論の起源は、17世紀にさかのぼれます。当時のフランスを代表する2人の数学者、パスカルとフェルマーが往復書簡で確率を論じたのです。当時フランスの社交界では賭けがさかんに行われており、パスカルが賭け好きの友人ド・メレから確率の計算に関する質問を受けたのがきっかけとなりました。ド・メレの質問の一つは、2つのさいころをn回投げた結果6-6の目が一度でも出る確率が1/2より大きくなるような最小のnは何かというものでした。ド・メレは誤った考えにもとづきこのnを24と計算し、賭けに挑んだ結果、大損をしました。/ド・メレの提起したもう一つの問題は、賭けを途中で中断した場合に掛け金をどのように分配すればよいか、という問題でした。これをパスカルは、今日パスカルの三角形と呼ばれている以下の数表を用いて解きました(☆11)。

この質問それ自体は、当時の賭博師たちにはよく知られていた。パスカルは、この機に従来の計算を改良して、射幸心をくすぐる道具へと確率論を発展させたと言われる。パスカルにとって数学とは、現代のように再現可能性が重要なのではなく、期待される数値を限りなく一定に近づける道具として価値があったのだった。言うなれば、偶然を身近にひきつける技術である。価値を秘める偶然は、月とスッポンほど離れ過ぎていれば意識すらされず、ハズレを見つけるのが困難なほど当たりが続出するようでは価値を失うが、ほどほどに接近してくればトキめきの価値を生む。その最大値を探す道具が確率論なのである。パスカルにとって数学は、まさしく、偶然を身近にひきつける科学技術なのだった。パスカルは、晩年まで綴り続けた『パンセ』で、あるギャンブラーに次のように忠告している。

それではこの点を検討して、「神は存在するかしないか」ということにしよう。だが我々はどちら側に傾いたらいいのだろう。理性はここでは何も決定できない。そこには、我々を隔てる無限の混沌がある。この無限の距離の果てで賭けが行われ、表が出るか裏が出るのだ(Il se joue un jeu, à l’extrémité de cette distance infinie, où il arrivera croix ou pile.)。君はどちらに賭けるのだ。理性によっては、君はどちら側にもできない。理性によっては、二つのうちのどちらを退けることもできない(☆12)。

この迫真の忠告は、単なる遊び事に対するものとは、とうてい思われない。パスカルにとって確率とは一獲千金を狙う打算である以上に、人生の岐路を占う真剣勝負の采配だったのである。

三 科学と非科学と擬似科学

前節の釜江引用文に記されているように、パスカルとフェルマーの往復書簡に発した二人の間の業績である確率論は(☆13)、20世紀に至って量子力学の数学的基礎を構成するようになった。それは、アインシュタインがマックス・ボルンあての書簡(1926年12月)で洩らした言葉、「神はサイコロを振らない(Gott würfelt nicht!)」に象徴される(☆14)。たとえば、「シュレディンガーの猫」は蓋を開けるまで生きているか死んでいるかわからない、蓋を開けるまで何も決まらず何もわからない、という意味である(☆15)。量子力学特有の量子同士がエンタングルした状態(もつれた状態)というのも、実在の世界でなく統計と確率に根拠をおいた量子力学の世界での議論でしかない。それを果たして科学と言っていいのか。それから、ニールス・ボーアは『量子力学の誕生』にこう書いている。

よく知られているように、彼(ラザフォード)は、放射性原子核から飛び出してくる粒子で叩かれたならば、そういうことがなければ安定なある種の元素の原子核が壊れる場合があるという事実を示すのに成功しました。人間の手で制御された元素の変換のこの初めての例は、自然科学の歴史における新紀元を画するものであり、ここに原子核内部の探索という物理学のまったく新しい分野が出現したのです(☆16)。

この説明文には何かが隠されている。何らかの疑念が潜んでいる。それはおそらく、人間の手による原子核の破壊は自然現象(natural phenomenon)と言えるか、という疑問である。その種の破壊は人工現象(artificial phenomenon)ではないのか。原子核を壊す技術がはたして自然科学(natural science)の成果と言えるか。あるいは、量子力学は自然科学の一隅に存在すると言えるか。自然の研究が自然科学だとすれば、破壊された自然の研究は、たとえば〔非自然科学〕だろう。さきほど記した、実在の世界すなわち自然世界の研究が自然科学だとすれば、統計と確率に根拠をおいた量子の研究は〔非自然科学〕だ、ということになる。そのような区分けを意識しつつ、私はニュートン以来の古典力学を①〔科学〕とし、シュレディンガーの猫に象徴される量子力学を②〔非科学〕とし、もう一つ、偽薬で有名なプラシーボ効果の類を③〔擬似科学〕として、この三者のいずれもが21世紀における科学研究の基本要素であることを論じてみたい。

先ずは①だが、これについては本稿の冒頭に引用した中谷宇吉郎の説明が役に立つ。「科学の取扱える問題は、再現可能の原則が近似的に適用される現象に限るということ」である。これにもう一箇所、同書から以下の引用を付け加えたい。

科学の効果には、統計的な意味しかない、というのが、科学の限界についての後半の説明である。科学がこういうものだとすると、科学的な考え方は、政治には適用される。最大多数の最大幸福というのは、統計的なものであるから。しかし個人の幸福という問題になると、再現可能の原則が、全然あてはまらない面が、かなりの部分を占めているので、その面へは、科学は無力である。そこに残された広い分野がある(☆17)。

中谷は、科学とは何よりも自然科学であって、人文科学や社会科学については、「再現可能の原則が、全然あてはまらない」ように考えている。それは中谷の偏見である。なぜならば、自然科学にしたところで「統計的な意味しかない」からである。科学3分野のいずれを比較してみても、五十歩百歩なのである。特に自然科学が科学らしくなくなった理由について、私は、拙稿「人はなぜ学問するか―数学者エヴァリスト・ガロアを事例に」おいて、科学精神の基礎である「なぜそれが成り立つか?」が問われなくなっていった点を指摘しておいた(☆18)。

その指摘は、第二の②〔非科学〕すなわち量子力学においても指摘できる。まずは、以下に引用するデンマークの理論物理学者ニールス・ボーアの説明に耳を傾けてほしい。

電子の発見や原子核の発見の基礎にある実験は、古典電気力学の諸法則を適用することによって解釈される。しかし、元素の物理学的・化学的諸性質を説明するために、これらの〔古典論の〕諸法則を原子内の粒子の相互作用に適用しようと試みるならば、たちまち私たちは深刻な困難に直面することになる。(中略)この理論は、古典物理学の諸法則にはまったく異質な種類の不連続性の要素を原子的過程に付与することにより、これまで自然現象の説明に適用されてきた考え方からの完全な離反を表している(☆19)。

ボーアは、「深刻な困難に直面する」とか「これまで自然現象の説明に適用されてきた考え方からの完全な離反」といったショッキングな言説を多用するのだが、「なぜそれが成り立つか?」については明確な回答を果していない。いや、一人ボーアのみではない。量子力学に携わってきたいずれの研究者も回答を出していない。なぜと問われても答えに窮するものの、〔量子もつれ〕でノーベル物理学賞(2022年)を受けとるまでに計算の結果は明快だからである。けれども、アインシュタインは100年前からこの研究成果に疑問を呈してきた。「なぜそれが成り立つか?」という問いに誰も答えられないからだった。私はその問題について、この数年をかけて社会哲学の領域から追究し続けている(☆20)。

「なぜそれが成り立つか?」という問いはプラシーボ効果すなわち③〔擬似科学〕の類にも、むろん当てはまる。擬似(ぎじ)は似非(えせ)ではない。似非はいわば詐欺であるが、擬似は、プラシーボ効果をみてもわかるように、実際に生じるものである。科学と比べて、似て非なるもの、ということでもない。結果は生じるが、「なぜそれが成り立つか?」という問いに答えられない点で、①も②も③も共通している。ただし、前近代社会にノーマルだった呪術による改善・改良の場合は、「なぜそれが成り立つか?」の解答ははっきりしている。人間と霊魂との交渉における後者の働きによって成り立っている。近代科学の成立する以前、またはその外部世界では、神の霊であれ人間や動物の霊であれ、霊魂とその力は歴然と存在しているのである。近代科学の世界では説明のつかない現象・事象はあるが、呪術の世界にそれはありえない。根拠を説明できない、その意味からすると科学の世界は不完全なのである。

プラシーボ効果に限定して議論を進めよう。私は2020年に勤務校を退職するまで、講座の一つとして「日本語表現力」を担当しており、討論のテーマにプラシーボ効果を取り上げたことがある。テキスト中に「擬似科学と代替療法」(田上孝一)を載せ、履修生にこう説明した。

現在の科学的知見では、これらはいわゆるプラシーボ(偽薬)効果ということになる。実際は何でもよいわけだ。良薬だという思いが免疫効果を高め、自然治癒力を向上させるのである。しかし、もし代替療法が概ねプラシーボ効果だとしても、無碍に否定する必要はない(☆21)。

引用文中の「免疫効果」については科学的なデータがある。NK細胞の存在である。NKとはナチュラル・キラーのことで、リンパ球の一種である。NK細胞とは要するに人の体内に自然と備わっている免疫細胞のこと。これはある自然的条件によって増減する。その自然的条件とは、喜怒哀楽のこと。人は、嬉しいことや楽しいことがあるとNK細胞が自然に増えて、体内の免疫力が強まり出す。その反対に哀しいこと、苦しいことが続くとNK細胞がどんどん減って、病気にかかりやすい身体になるのである(☆22)。「病は気から」ということわざには、自然治癒というもっとも原初的ながらもっとも基本的な医療効果が備わっているのである。医薬品はその自然力を補佐するだけなのである。「心頭滅却すれば火もまた涼し」ということわざもまた、集中した精神力に逆境打開の威力が生まれることを物語っている。

むすびに

コロナパンデミックが蔓延していた頃のこと。日本語表現力講座で擬似科学に関する小論文を書いた履修生の中には、こだわりのない意見を述べる人が散見された。病気を治してくれる医療技術なら擬似科学的であっても人は信頼するはずだ。履修生たちのそういった意見はばっちり当たっていると、私は思う。蔓延するコロナウイルスを退治する処方の一つに神社でのお祈りやお寺での祈祷があり、アマビエという疫病封じの妖怪もけっこう信頼されていた。疑似か否かは、そういう意味では結果主義となる。科学的信頼性は技術革新によって多様に変化するものである。結局のところ、原理と処方との間に一対多の余裕があればいいわけだ。西洋的処方、東洋的処方、内科的処方、外科的処方、あるいは念力的処方。プラシーボは処方の一つだ、と認め合うことが必要なのだろう。

だいたい「科学(的)」という概念の定義自体、あいまいなのだ。科学という語は学問領域を細分化し「〇〇科学」としたことから生まれただけで、中国では学問という言葉が最高だ。科学と非科学と擬似科学は、前近代に起因する経験知や生活知と、近代の特徴である理論知や理性知との連合の圏域に対等の信頼性を得て、〔歴史知〕として未来の人類にも存在感を示してくれることだろう(☆23)。

注

注

01 科学者倫理を考える会は、近代文明論的・科学技術文明的倫理の問題意識をベースとした倫理の研究・提言・普及を目的としている。右の写真は直近の事例。https://www.youtube.com/watch?v=phkBg0wp4Ks

02 中谷宇吉郎「科学の限界」1940年1月、『中谷宇吉郎随筆選集』朝日新聞社、1966年、113頁。

03 中谷宇吉郎、同上、120頁。

04 中谷宇吉郎「地球の円い話」、同上、81頁。

05 中谷宇吉郎「科学以前の心」、同上、75-76頁。

06 J. Frazer, The Golden Bough, part I, vol.II, London, p.219. 神成利男訳/石塚正英監修『金枝篇―呪術と宗教の研究』第1巻、国書刊行会、2004年、157頁。

07 J. Frazer, The Golden Bough, partV, vol.II, p.37.『金枝篇』第7巻、38頁。

08 鴨長明『方丈記』角川学芸出版、2010年、15頁。

09 パスカルは人間をなぜ「葦」に喩えたのだろうか。この問いについてはすでに多くの研究がなされているだろうが、私は彼の自然観がそこに絡んでいると考えている。神の被造物に過ぎないというよりも、自然も人間に匹敵するものという心情があったのだろう。本論中の「シエンティア」にも関係している。以下に関係個所を『パンセ』から引用する。「/」は段落を示す。

人間は一茎の葦にすぎない。自然の中で最も弱いものである。だが、それは考える葦である(L’homme n’est qu’un roseau, le plus faible de la nature ; mais c’est un roseau pensant.)。彼をおしつぶすために、宇宙全体が武装するには及ばない。蒸気や一滴の水でも彼を殺すのに十分である。だが、たとい宇宙が彼をおしつぶしても、人間は彼を殺すものより尊いだろう。なぜなら、彼は自分が死ぬことと、宇宙の自分に対する優勢とを知っているからである。宇宙は何も知らない。/だから、我々の尊厳のすべては、考えることの中にある。我々はそこから立ち上がらなければならないのであって、我々が満たすことのできない空間や時間からではない。だから、よく考えることを努めよう。ここに道徳の原理がある。

PENSÉES de BLAISE PASCAL, par Léon Brunschvicg, Paris 1897, p.79-80. ただし、その著作のPDF電子書籍版(Ebook par Samizdat 2010)。

https://people.wku.edu/nathan.love/325/Pensees_brunschvicg.pdf

『世界の名著29 パスカル』中央公論社、1978年、204頁。

10 瀧田寧「パスカルと歴史知」、石塚正英編『歴史知の想像力―通時的・共時的に他者とどうかかわるか』理想社、2007年、34頁。

11 釜江哲朗『確立と統計』放送大学教育振興会、2001年、13-14頁。

12 PENSÉES de BLAISE PASCAL, , p.56-57. 邦訳、164頁。

13 パスカル・フェルマー往復書簡は1654年の6通が確認されている。同上邦訳、巻末年譜、545-550頁、参照。

①フェルマーからパスカルへ、月日不明

②パスカルからフェルマーへ、7月29日

③パスカルからフェルマーへ、8月24日

④フェルマーからパスカルへ、8月29日

⑤フェルマーからパスカルへ、9月25日

⑥パスカルからフェルマーへ、10月27日

14 マンジット・クマール、青木薫訳『量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突』新潮社、2013年、301頁。

15 物理学専攻の作家である橋元淳一郎は、『シュレディンガーの猫は元気か』(早川書房、2009年)において、こう記している。

量子力学によれば、すべての実在は波動関数という確率的な存在でしかない。もし、原子核の確率的な崩壊によってスイッチがONされる毒ガス噴霧器を用意して、それを猫といっしょに外から見えない箱に入れたら、猫はいつ死んだといえるのかという非常に重大な物理学の問題がいまだに解決されずに残っている。このかわいそうな猫のことをシュレディンガーの猫という」(163頁、脚注)。

16 ニールス・ボーア、山本義隆訳『量子力学の誕生』岩波文庫、2000年、80頁。

17 中谷宇吉郎「科学の限界」1940年1月、前掲書、120頁。

18 石塚正英「人はなぜ学問するか―数学者エヴァリスト・ガロアを事例に」、webジャーナル「公共空間X」2025.04.05. http://pubspace-x.net/pubspace/archives/12955

19 ニールス・ボーア、山本義隆訳『量子力学の誕生』岩波文庫、2000年、51-52頁。

20 石塚正英『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、参照。

21 石塚正英/黒木朋興共編『日本語表現力―アカデミック・ライティングのための基礎トレーニング』朝倉書店、2016年、63頁。

22 石塚正英「NK細胞のアフォーダンス」、同『フェティシズム―通奏低音』社会評論社、2014年、第10章「フェティシズム、あるいは変容する身体観」、参照。

23 〔歴史知〕を手短かに説明すると、以下のようになろう。人間身体を原初からの存在としてトータルに見通す場合、近代知の代表である科学知の視座のみでは困難である。なぜなら、身体とはまさに歴史的な、風土的な関係の中で相互的に形成されてきたものだからだ。身体はけっして数量的・合理的・普遍的な基準ではかることができない。それもかかわらず、科学知は基準としてそれ以外のものを認めず、歴史的自己とそれを成立させてきた歴史的環境・基準を削ぎ落としてしまった。だが、そうした歴史的自己は、依然として私たちの身体と心とに沁みついている。それを見極めるのが歴史知的視座である。石塚正英『歴史知と多様化史観―関係論的』社会評論社、2014年、参照。

〔付記〕本稿は、「学問論の構築へ向けて」の公開(1970年)以来続くわが学問論陶冶の道すがら、55年目を刻印するものである。その足跡は以下の拙著に記されている。『学問の使命と知の行動圏域』(社会評論社、2019年)

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13200,2025.05.15)