石塚正英

一 コミュニケーションにおける〔頭がいい〕

物理学者にして文筆家の寺田寅彦(1878-1935)は、エッセー「科学者とあたま」において、次のように語っている(『鉄塔』1933年10月、「/」は改行)。

私に親しいある老科学者がある日私に次のようなことを語って聞かせた。/「科学者になるには『あたま』がよくなくてはいけない」。これは普通世人の口にする一つの命題である。これはある意味では本当だと思われる。しかし、一方でまた「科学者はあたまが悪くなくてはいけない」という命題も、ある意味ではやはり本当である。そうしてこの後の方の命題は、それを指摘し解説する人が比較的に少数である。/この一見相反する二つの命題は実は一つのものの互いに対立し共存する二つの半面を表現するものである。この見掛け上のパラドックスは、実は「あたま」という言葉の内容に関する定義の曖昧不鮮明から生れることは勿論である(☆01)。

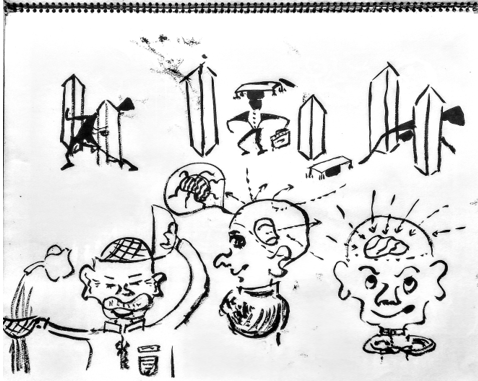

寺田が、頭がいい悪い、というときの文脈を参考にしつつ、頭のよさを私なりに3種類に、すなわち〔記憶力〕〔理解力〕〔編集力〕に類型化してみようと思う。(右図:「吸い込む頭とザルの頭」、筆者中学生時代、1963年頃の作品)

寺田が、頭がいい悪い、というときの文脈を参考にしつつ、頭のよさを私なりに3種類に、すなわち〔記憶力〕〔理解力〕〔編集力〕に類型化してみようと思う。(右図:「吸い込む頭とザルの頭」、筆者中学生時代、1963年頃の作品)

①物事の〔記憶力〕がいいので百科事典のように知識の蓄積が期待できる。ただし、既存・既成の文物制度を記憶するだけなので、情報収集のレベルに落ち着く。他の人間には勝ててもAIには勝てないだろう。②物事の〔理解力〕がはやいので即戦力が期待できる。ただし、情報を組み合わせて知性を構築するだけであり、理解力を超えて矛盾を含む反知性的な課題には十分な対応ができない。③物事の〔編集力〕があるので課題や方法の合わせ技が期待できる。ヘーゲル流にまとめると、既存・既成(正)と矛盾(反)を止揚する力(合)を有する。この〔編集力〕こそ〔記憶力〕と〔理解力〕とを統べており、最も頭がいい類型と評価できる。

①の持ち主、は学校教育の現場で偏差値の高い人に多い。ところで、物事の実現に欠かせない要件として、PDCAサイクルが知られる。職場で何度も聞かされ食傷気味の人は聞きたくないだろうが、これは次のようなフェーズをもっている。(1)目標と期限に関してplan(計画)し、(2)それをdo(実行)し記録する。 (3)達成度や妥当性をcheck(評価)し、(4)事後に問題点をaction(改善)する。それらの用語の頭文字をとって標語とした業務改善のフレームワークである。用語の使用例としては、「PDCAサイクルを回す」という表現に代表される。

さて、その「回す」が問題である。誰が回すのだろうか。いや、その前にPDCAの具体的内容は誰がつくるのだろうか。そのどちらも①〔記憶力〕に直接の関係はしていない。①の能力は(1)planにおける情報収集には向いているが、情報は、収集しただけでは役に立たない。相対的にバラバラな情報を目標へと統合するためには②の能力が不可欠である。しかし、統合とは寄せ集めでなく新規の産みなおしでもある。よって、そもそも目標立案においては③の能力が前提とされるはずである。目標を立てる者は、リスクを避ける思いからかたくなであってはならない。成功とは失敗のない事態を意味するのではない。最初から100%ギシギシの計画を立てたのでは修正の余地はなくなる。予算に予備費を設けるのと同様、計画にもバッファ(予備案)を設けなければならない。無駄の効用を入れ込むことになる。その方針はとりわけ②と③の集合力によって産みだされる。一流大学合格など高学歴の源泉は①だが、それは教育の現場でしか通用しない。実社会においては②と③がものを言う。とくに③の持ち主は、俗にいうFランク出身であれ、社会に出るなり①の持ち主を部下に据えることもよく見受けられる。

それから、(2)doのフェーズを想定するならば、当該の企画に統括責任者のようなリーダーを「回す」現場に置かないことである。かわりに、各部門のエキスパートから成るプロジェクトチームを編成することが肝要である。プロジェクトチームとは、たとえば新製品の開発のようにある特定のプロジェクトを遂行するために、一時的に既存の各部門から、それぞれの分野の専門家が集められて形成される組織構造をいう。新製品の開発・製造・販売などの場合には、単に製造技術にかかわる問題のみならず、その製品に対する一般市場(B to C)や企業間(B to B)の需給動向や、それを量産に移す場合の人的・物的能力、さらには財務上の制約、国の内外情勢を大きく見渡すパースペクティヴなど、まさに広範囲にわたる総合的な研究ならびに判断が必要とされる。そのためには、既存の縦割り部門で対応するには限界がある。プロジェクトチームは、このような必要に応える横断的組織であり、いずれの部門からも一応独立した機関として設立される。その意味で、この組織は従来の縦型組織の枠を連携するマトリックスとしての性格をもつ。この構えならば、PDCAの各フェーズに柔軟に対応してうまく回すことができる。すなわち、コミュニケーションにおいて相互対等なメンバーが情報を共有し、思いもよらぬアイデアの創造に必要とされる多様な専門知識を結集させることができる。実行にあたっては達成度や妥当性をチェックできることになるのである。

二 ライフスタイルにおける〔頭がいい〕

さて、就労の現場に続いて、生活の現場(ライフスタイル)における〔頭のよさ〕に目を転じてみよう。生活手段としてお金を稼ぐことは必要である。たいていの人はここでうなずくだろうが、私はあえてこれに疑問を呈する。いま、引きこもっている人の一部は、実は働かなくても生活が出来ている。親など世話してくれる家族に見守られていることも多い。それはそれで話は別として、景気の悪循環やウイルス蔓延にさらされて、倒産、失業、疾病などで生活がままならない人々、塗炭の苦しみにあえぐ人々もたくさんいる。あげくに、幸せそうに見える人々に危害を加える事件も起きたりしている。そうした苦境からの脱出を図ろうとするなら、手っ取り早く金をかせぐことのみに集中せず、いわんや闇バイトなどに手を染めず、生き甲斐、働き甲斐の発見に努めてほしいと思う。つまり、儲け仕事を見つけるのに躍起になるのではなく、ミッション(mission)を発見してほしい。この言葉には宗教的伝道や使節などの意味があるが、ここでは就労の使命、任務、天職などの意味で用いたい。ドイツ語のベルーフ(Beruf)のほうが適切かも知れない。

ミッションというのは簡単に発見できるものではない。生涯働き続けても、天職と思えるような仕事に出遭えない人もいるだろう。まして、お金を稼げればそれでいいと考えて決めた仕事を天職と意識できるはずがないかも知れない。ただし、①〔記憶力〕、②〔理解力〕、③〔編集力〕の3類型中、③にたけた人は天職を発見できる可能性を有する。ミッションとしての自覚は高額の報酬を受け取れる仕事だからとか、たぐいまれな才能や難しい資格が必要な仕事だからということとは関係ない。確かに、昨今の技術優先社会では、やりがいの基準を費用対効果(コストパフォーマンス)に求める傾向も見受けられる。それを高めるためだけでAIやChatGPTを駆使し、みずからを技術武装したり職業資格を取得したりする若者も多い。しかし、そうした外付け能力がそろえばミッションとしての自覚が生まれるわけではない。必要なのはひたすら好奇心と忍耐力、それらが湧き出る生身の身体である。

なお、ミッションの自覚を得るに際して、もう一つの要件がある。それはボランティア精神である。ボランティアには有償もあれば無償もある。どちらにしても自発的な意思に基づく活動であることが重要である。そもそもボランティア(volunteer)とは十字軍などの志願兵を意味した。みずからの生命を「神の意思(voluntas)」に差し出す行為である。世俗的にみてそれは、寺田がいう「頭が悪くなくてはいけない」という要件に絡む。神への奉仕はともかくとして、ボランティアは自発的意思に基づく活動であるから長期計画は立てづらい。したがって、継続性や義務性、規定性のある業務には向いていない場合がある。 その意味で私は、ボランティアは頭の悪い人向けだと思っている。もっとはっきり言うと、ボランティアは①〔記憶力〕、②〔理解力〕、③〔編集力〕の3類型中、①の頭を駆使して上昇志向したくない人向けなのである。私は周囲の若者に対して、しゃにむに一流大学→一流企業を至上の目標とするのでなく、①よりも②と③に生き甲斐を感じるよう願ってきた。ただし、人は霞を食って生きられるものではない。無償のボランティアでは生活できない。よって、まずは個々の就労の現場においてこそ、ミッションを達成してほしいと思っている。

三 人はなぜ働くのだろうか?

ところで、私が唱えるようなミッション達成は別として、人はなぜ働くのだろうか? 2025年5月3日のきょうは、78回目の憲法記念日である。日本国憲法によれば、労働は国民の義務である。また、「働かざるもの食うべからず」ということわざがある。つまり、働くということは生活の資を得ること、稼ぐことである。ただし、「人は食うために生きるものにあらず」という聖書由来のことわざもある。人生の目標はけっして生活の資を得るためではない。生活の資を得るのは、日常を楽しく有意義に生きるためである。すなわち、人が働くのは日々淡々の悦びでなければならない。それも、家族や地域、社会の気づきとなるような悦びであることが望ましい。すなわち、働くことの真に人間的な意味は、社会的な絆となるはずである。私の好きな19世紀ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハに倣えば、他者でありつつ自己に一致するようなあなた、すなわち〔もう一人の私(alter-ego)〕であるような相互関係の絆づくりである(☆02)。

働くことが悦びであるとすれば、それはどこかあそびに通じるところがあるに違いない。昔、権田保之助という社会学者がいて、『民衆娯楽論』(1931年)という著作を刊行し、その中で娯楽(あそび)に関する三つの定説を紹介した。①客観的存在説。②過剰勢力(ゆとり)説。③再創造(リフレッシュ)説。そのうち第1のものはこうである。芸術鑑賞、スポーツ観戦などは娯楽であって、それは「客観的に存在しいるものと為すものであって、具体的なる表現の種類によって娯楽と然らざるものとが区別さるべきものであると為す」説(☆03)。しかしその説は間違いだ と、権田は批判する。例えば、演劇を研究する演劇研究家にとって観劇は仕事であるし、魚をとって生計を立てる人に釣りは仕事である。プロ野球の大谷翔平にとって野球は娯楽でなく仕事だろう。お金をもらって人を楽しませる活動はみな娯楽でなく、娯楽を提供する仕事である。独立自営業者(professional)である。

そのような世界の対極にあるのが通常の労働世界である。たとえば、サラリーマンには自由がない、と嘆く人がいる。人生が時間に縛られ、自由の可能性すら想定できなくなってしまう。もしかして晴れた日には空の下で遊ぶことができたかもしれないのに、もしかして気分が優れない日には一日中眠ることができたかもしれないのに、そういった自由はまったくない。仕事や会社が王であり、主人であり、君主であるのに、自分はその奴隷であり、臣下にすぎない、などと諦観を抱く場合もある。

こういった機械的反復の就労スタイルに慣れ切ってしまうと、おおよそ可能性も選択肢も思い浮かばなくなってしまう。会社への貢献をデスク上のAI機器任せにし、私生活の想像力をほとほと失ってしまう。現代のたいていの人はそういう従属的な生き方、存在のありかたに慣れ切ってしまい、自分が人生の主人公であること、自由な行為の主体であること、そうありたいと願うことすら、忘れきってしまった。反面では、大谷翔平らスーパースターに恐ろしいくらいのパッションをみなぎらせ、心身の帳尻を合わせる日々を送っている。そうであっていいのだろうか。

四 自由意志と自由奔放

我々は、自分自身の人生の仕掛け人なのである。個性あふれる行為や思想を選び、喜怒哀楽の道を歩んでよいはずである。だが現実は違い過ぎる。誰もがとは言わないが、ある人はなんの疑問も抵抗もなく巨大IT企業群(ビッグテック)のサービスを受容し、快感を増幅させ、デジタル様式のライフスタイルをバージョンアップしつつある。個々人が想定する自由意志を超えた自由奔放を、ビッグテックは叶えてくれる。ChatGPTは人々の能力を限りなく高めてくれる。そうであるならば、現代における人間の自由とはいったい何なのだろうか、ほんとうにありうるのだろうか。我々に与えられている自由は消費選択の自由であって、選択肢決定の自由ではない。コマーシャリズムに消費の多様化を教えられ、オプションのように好みをあてがってもらっている。

自由、その一つは時間の自由だ。オリジナルの創出に係る時間の自由に価値があるのではなかろうか。時間とは、時の流れを編集するものであるはずだ。編集しつつ使ってこそ自由時間の名に値する。たとえ独立自営業でなくとも、仕事人にとっては本来、仕事それ自体が創造の行為であり、自由とは、そのようにして自ら編集するもののはずだ。ところが昨今、AIデジタル機器が現実の疎外感や閉塞感を消し去ってくれ、創出感や開放感を演出してくれている。仕事人にはまやかしの自由が与えられている。デジタル産業社会の自由とはあくまでもデジタル圏域内に限定された自由である。その外部でリアルに生きる人には無為徒食そのものであったりする。アバターに好意をもって夢を託すような現代人は、人生の大半において、自由な行為の主体ではない。

生の自由がこれほどまでに空虚に膨張したのはなぜか。現代人は、職業やモノや生活の安定のために自由選択を捨て去った。ごみと一緒に良心を捨て去った。当然といえば当然のことである。生活の糧や明日の生活の安心こそが自由を叶えてくれる。自由はアプリオリ(先天的・無条件)でなくアポステリオリ(後天的・渡る世間)にすぎない。そのような生活の中で現代人は自由を想像する力を失った。自由の自己確証という可能性はほぼ考えられなくなった。荒れ野の自由社会よりも全自動の管理社会のほうが心地よし、と選んでいるのである。自由の可能性は自己統制の中に組み込まれた。

現代人の多くは、性善説とか性悪説とかの一方に立つことをしない。彼らは決断の刹那、必ずや正義と真理、自由と平等を求めるとか、大衆は往々にして権力に買収されやすく腐敗しやすい性格であるとか、そのような一面的な見方には与しない。あるときは民主主義を希求しあるときは独裁を歓迎する。あるときは合理的に判断しあるときは非合理的に行動する。20世紀の精神分析家ヴィルヘルム・ライヒは言う。「民衆を支配するのはけっして支配者ではなく、いつも力づくで支配者に民衆を支配させているのは民衆である。/キリストのはりつけを命じるのはピラトだが、彼にそうさせるのは民衆である」(☆04)。その証拠は、2025年現在の世界情勢、すなわちプーチン・トランプ・習近平の覇権争いを一瞥しただけで納得できる。彼ら3人とその追随者たちを「頭がいい」とみるか「頭が悪い」とみるべきか。民主主義を数の暴力装置に貶めた「悪知恵」をも知恵とみるならば、彼らは頭がいいのだろう。

とにかく、現実的な頭に戻せば、アメリカでもロシアでも、そして中国でも、今のところ国内で自由に生きることなど困難である。従来は、就労の機会を得て職務を忠実にこなすためには、勤勉実直に生きることがまず求められた。しかし今日では、企業や世間の要請や要求どおりに生きなければ、たちまち食いっぱぐれることだろう。「自由」の英語には“freedom”と“liberty”の2種がある。いずれにせよ、現実の重圧に直面して、自由なんて言葉はまったく夢想者の白昼夢でしかなくなっている。前者は保護なき野生の自由であり、後者は圧政・隷従を脱する解放の自由である。そのいずれも肝に銘じ、どうか自由の想像力だけは忘れないでほしい。それがAIを駆使してなのか、それを遠ざけてなのか、安直には判断できない。だが、我々はボランティア精神を発揮するならば、もっと自由に生き、自由に行為していく可能性を保持している。そのことは確かなのである。仕事には2種類ある。金をつくる仕事(ビジネス)と人をつくる仕事(ボランティア)である。〔頭のいい〕人よ、願わくば、後者に就くことを目標にしてほしい。そうすれば前者もおのずと近寄ってくるだろう。

五 貧乏の中に光るもの

石川啄木の短歌に次のものがある。「はたらけど はたらけど猶(なほ)わが生活(くらし)楽にならざり ぢつと手を見る」(☆05)。これは日本社会がまだ全体的に貧しく、あるいは貧富の格差の甚だしかった時代を象徴している。けれども20世紀の後半に至って、日本社会は、貧乏というのは飢えや死に直面するような非常事態ではなく、ただ隣りの生活水準のモノやライフスタイルに達していないかという基準で測られるようになった。貧乏というのはただ平均的なライフスタイルの基準から下がることと同義になったのである。子どもでいえば、みなが履いているブランドのシューズを買えないから貧乏だとか、みんなが知っているアニメ映画をみていないから貧乏だとか、そういうことになった。けれども、21世紀に入って事態はいっそう深刻の度を増した。第一に、隣りと比べるモノやライフスタイルそれ自体が崩壊しつつあるのだ。2019年末から流行したコロナパンデミックの習慣でマスク姿が多いのかと思いきや、誰にも素顔を見られたくない、ずっと孤独でいたい、となってしまった。生活保護や自己破産、それに伴う離婚、家庭崩壊などが特別事でなくなり、社会崩壊の度が深まっている。

ところで、いわゆる「貧乏生活」だが、この境遇は、汚職や詐欺、闇取引などに身を貶めない「清貧生活」と同類に扱われた時代がある。『清貧の思想』という書名の本まで売れて(☆06)、誉れですらあった。先進諸国の人々は、飢餓にさらされるアフリカや後進諸国の人々と比べればはるかに豊かなのに、「貧乏だ貧乏だ」と嘆く。先進諸国では、貧乏というのは生活水準を表わす言葉ではなくて、「劣者」や「敗者」を言い表わす言葉になっている。人々は貧乏を生活苦として恐れているのではない。他人と比べて見劣りすることを恐れているだけだ。貧乏という言葉はいつのまにか劣者を意味する言葉になった。生活水準のみが人間の優劣を測るモノサシになり、貧乏観念は「人格否定」へとスライドした。人となり、品位、行いによって人が評価されるのでなく、カネとかコネとかをもっているか、社会的ステータスはどうか、そのようなことが最強の基準になってしまった。

エンゲル係数などの統計だけを根拠にして貧乏度を推し量り、貧乏生活をただやみくもに忌避すべきではない。昔の人たちは頭がよかった。人は、ないものでは争わない。ないものだらけの貧乏生活にあってこそ、すばらしいものを育んできた。それは心の平安や清らかさであったりする。頭の悪い人々は貧乏を恐れ、物質的欲望を生きる原動力としてきた。それに対して、かつてアジアに出現した賢者や宗教僧などは、あえて貧困の中に生きようとした。足るを知る、との精神的充足を説いた老子はその筆頭である。古代ローマのストア派賢者であるセネカもまた、森羅万象に抱かれて生きることを望み、次のように語っていた。

優れた人物に当然ふさわしい行為は何か。運命に自らを委ねることである。森羅万象が進むままに自らも生まれ死んでいくということは、大きな慰めである。このように生き、このように死ぬことを我々に命じたものがいったいなんであろうとも、それと同じ必然性、同じ自然法則に、我々同様、神々も縛られている。我々同様神々もまた、変更のきかない軌道を進むよう指図される。万物の至高の創造主にして支配者であるものそれ自体が、自ら定めたその法則に従うのである。すなわち、指図したのは一度だけであったが、従うのは永久なのである(☆07)。

安らぎは心身の共鳴状態をもって得られるものと考えるならば、その平安(アタラクシア)をさまたげる心の欲望は一切じゃまになる。古来の賢人たちはそのことを知って、貧困の中に生きたのである。それに対して現代人は、他人の持ち物をみてはそれに欲望を抱くという倒錯した意識を肥大化させている。ほんとうに欲しいかどうかでなく、他者との比較した上で欲しいだけの場合が多い。まさに意識の貧困化がきわまっていると言えよう。解決の第一歩は、①〔記憶力〕、②〔理解力〕、③〔編集力〕のうち、③にほかの頭を寄り添わせることであって、間違っても知識主導の頭①にほかの頭を寄り添わせることではない。寺田寅彦の言う「あたまが悪くなくてはいけない」とは、そういうことだろうと、私なりに納得している。

注

01 中央公論新社編『教科書名短編―科学随筆集』中央公論新社、2021年、11頁。

02 石塚正英『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社、2020年、参照。

03 権田保之助『民衆娯楽論』(巌松堂、1931年)、『権田保之助著作集』第2巻、文和書房、1974年、188頁。

04 ヴィルヘルム・ライヒ、片桐ユズル・中山容訳『キリストの殺害』太平出版社、1979年、242頁。

05 石川啄木「一握の砂」、金田一京介編『一握の砂・悲しき玩具―石川啄木歌集―』新潮社、2004年、41頁。同じ詩集にこうもある。「どんよりと くもれる空を見てゐっしに 人を殺したくなりにけるかな」(40頁)。「ふるさとの山に向かひて 言ふことなし ふるさとの山はありがたきかな」(79頁)。

06 中野孝次『清貧の思想』草思社、1992年。西行、兼好、芭蕉の生き方、流浪の人生に共鳴する著者のエッセーである。まえがきにこう記されている。「わたしは話を求められるたびにいつも「日本文化の一側面」という話をすることに決めて来た。内容は大体日本の古典―西行・兼好・光悦・芭蕉・池大雅・良寛など―を引きながら、日本には物作りとか金儲けとか、現世の富貴や栄達を追求する者ばかりでなく、それ以外にひたすら心の世界を重んじる文化の伝統がある。ワーズワースの「低く暮らし、高く思う」という詩句のように、現世での生存は能うかぎり簡素にして心を風雅の世界に遊ばせることを、人間としての最も高尚な生き方とする文化の伝統があったのだ」(2頁)。この本が出版された時期はバブルが弾けた直後だっただけに、これに救われたと感じた人はけっこう多かったと記憶している。1992年、私は新潟県上越一帯で、神仏虐待儀礼の民俗調査に没頭する日々を送っていた、以下のように。①法定寺・雨降り地蔵調査、②滝寺不動調査、新潟県上越市滝寺。

07 Seneca, Von der Vorsehung, in: glückseligen Leben und andere Schriften, Reclam, Stuttgart, 1982, S. 110.

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13154,2025.05.08)