石塚正英

はじめに

2011年3月の東日本大震災と福島第一原発事故を機に、私は当時勤務していた東京電機大学理工学部で、「ローテクを楽しむ21世紀」とか「きのうのハイテクきょうのローテク」といった括りの講座を数年にわたって担当した。その過程で、①ローテクをローカルテクノロジー、②ハイテクをデジタルテクノロジーと呼び慣わすようにし、両者の概念を以下のように対比させた。①伝統・地域/単純・明快/物理的/身体的/アナログ/マニュアル、②先端・中央/複雑・暗箱/電子的/頭脳的/デジタル/オートマ。それから、動力で分類すると、①自転車に代表される人力(物理的)機械はローテクで、②電気洗濯機・冷蔵庫などの電動(電気的)機械や携帯電話・デジタルカメラなど電子(IT的)機器はハイテク。そのほかのエネルギーでみると、①自然力(太陽エネルギー・水力・風力・火力など)はそれのみであればローテクに関係し、②電気力(電磁誘導によるエネルギー)や原子力(核融合および核分裂によるエネルギー)はハイテクである。その上で、①ローテクは人の不健康と苦痛を軽減し心を豊かにし、②ハイテクは人の健康と楽しみを増幅しモノを豊かにし、どちらも大切だが、技術の基礎はローテクであり、優れた技術は永続的にして普遍的である、と結論付けた。

人々は、日常生活あるいは生活世界において、①と②の両方とも必要不可欠としている。その訳は、人々は身体を介して技術と結びついているからである。たとえば、身体と機械の関係でみると、身体にやさしい機械を考案するのにユニヴァーサル・デザインなどの技術が開発され、機械になじむ身体を形成するのにコンピュータ・リテラシーなどの技術が開発された。その際、①のみならず②においても、身体を介した技術の継承という理念を密かに維持してきた。たとえば①板前の包丁研ぎや大工のノコギリ目立てなど、いわゆる「勘どころ」を②AIに学習させたりしている。生活世界にあって、身体を基盤や基準とする技術の継承とその役割は途絶えることがなかった。

ところが、そうしたサスティナブルな技術の多くは人間離れをみせている。身体離れ、あるいは身体のロボット化と称した方が適切である。脳とAIを直結させるBMI(ブレインマシンインターフェイス)はその代表的な技術である。さきほど、①ローテクは人の不健康と苦痛を軽減し心を豊かにするが、②ハイテクは人の健康と楽しみを増幅しモノを豊かにする、としたが、現代人が②に偏重すればするほど身体離れは進行する。身体欠如の現況は経済の現場でも顕著であり、本稿執筆中の2025年4月13日に開催した大阪・関西万博の会場では①現金決済でなく、②キャッシュレスのコード決済だけが通用する。その事態を研究面で表現するならば、生活世界を扱う学問の先細りであり、生活感覚を欠いた学問の肥大化である。本稿で私は、生活世界における学問(科学技術)のありかたを、身体的現実感覚を欠いた学問の筆頭である量子力学の問題点を拾う内容で吟味してみたい。

一 生活世界の学問

時を忘れたかのように急展開するイノベーション、それは単にテクノロジー(技術革新)の分野だけではない。システマティックに更新される政治・産業・文化のあらゆる分野において顕著となっている。特に、テクノロジーのデュアルユースという名目のもとに軍事の面で凄まじい(☆01)。一見すると生活世界向けのイノベーションに思えるところが、人々の判断を悩ませる。〔必要は発明の母〕というフレーズは、いまや〔発明は必要の母〕というように、ひっくり返っている。最先端技術の発明は、それを必要とする分野や品目を次々と産出している。必要はあとからついてくる。さながら先物取引のごとくである。昨今における発明の代表格は、生成AIあるいはフィジカルAI、それにiPS細胞技術だろう。超絶三種の神器と称してもいい三者(3Tと略記)は連結している。生成AIは、これまで人間が果たしてきた頭脳的な活動を代替しいっそう発展させる。フィジカルAIは、物理的な世界とデジタルな世界を接続して身体的な活動を代替する(☆02)。iPS技術は、部分的であれ身体がもつ生物的限界から人々を解き放つ。これらの先端技術が広く社会的諸領域に行きわたり、深く地域・家庭内に浸透すると、我々が過去から築き上げてきた生活世界、日常生活は様変わりする。

ウィーンに生まれ亡命先のアメリカで活動した現象学的社会学者アルフレッド・シュッツ(1899-1959)は、死後ルックマンの助力で刊行できた『生活世界の構造』において、生活世界を以下のように定義している。

人間の行為と思考を解明し説明しようとする科学は、自然的態度に留まっている人々にとっては(für den – in der natürlichen Einstellung verharrenden – Menschen)自明である前科学的な現実の基本構造を記述することから始めなければならない。そうした前科学的な現実(die vorwissenschaftliche Wirklichkeit)とは、日常生活世界(die alltägliche Lebenswelt)のことである。それは、人々がいつものとおり決まったように繰り返しながら関与する現実の領域である。日常生活世界とは、人がそのなかで自らの身体を通して作用することによって(indem er in ihr durch die Vermittlung seines Leibes wirkt)それに介入し、それを変化させることのできる現実領域のことである(☆03)。

シュッツは、「日常生活世界」を「前科学的な現実」と称し、「自らの身体を通して作用する」「現実領域」と説明している。ここに記された「身体(der Leib)」は、生命という意味も含んでいる。生活世界の基軸となってきた身体は、3Tによって醸し出される日常生活世界では基軸として通用しない。無用とまでは言わない。消費の部門では意味を成しているからである。我食べる、故に我あり。人間とは、衣食住に特化した存在である。物的および知的生産の部門で人間は、費用対効果の面で粗大ごみと化しつつある。モノ・コト・ヒトの三大生産すべてにおいて、3Tは確実に地歩を得つつある。しかし前掲書でシュッツは、人間を「共生者(Mitmensch)」と表現し、以下のように記述している。

シュッツは、「日常生活世界」を「前科学的な現実」と称し、「自らの身体を通して作用する」「現実領域」と説明している。ここに記された「身体(der Leib)」は、生命という意味も含んでいる。生活世界の基軸となってきた身体は、3Tによって醸し出される日常生活世界では基軸として通用しない。無用とまでは言わない。消費の部門では意味を成しているからである。我食べる、故に我あり。人間とは、衣食住に特化した存在である。物的および知的生産の部門で人間は、費用対効果の面で粗大ごみと化しつつある。モノ・コト・ヒトの三大生産すべてにおいて、3Tは確実に地歩を得つつある。しかし前掲書でシュッツは、人間を「共生者(Mitmensch)」と表現し、以下のように記述している。

私の共生者たちにとっての外的周囲世界の対象(die Gegenstände der äußeren Umwelt für meinen Mitmenschen)は私にとっての対象と原則的に同一であることを、私は自然的態度において受け入れているということ、これを確認すればそれで十分である。そこでまた「自然」も、すなわち外的世界の領域も、まさしくそのようなものとして相互主観的である(So ist auch die »Natur«, der Bereich der Außenweltdinge rein als solcher, intersubjektiv.)(☆04)。

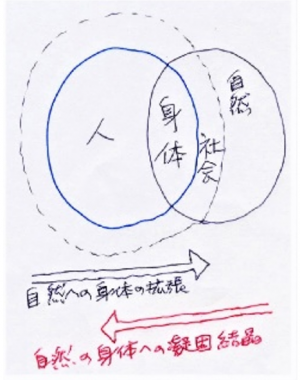

この引用文には、3T技術のトリセツには書かれることの稀な要件がきちんと記されている。それは①自然(外的世界)と②(共生者間の)相互主観とである。①にも②にも、第一に人間身体が介在している。これまで、身体(身体観)の変化を考察する場合、身体は環境(社会・自然)に向かって、内部から外部へ拡張していくように理解してきた(身体を用いて描いた右図参照)。「道具・機械も3Tも身体の一部」という発想がそれである。いうなれば「内発的身体」である。しかし、私は考察のベクトルを反転させ、環境から身体論を構築している。身体の変容は、身体が環境への拡張によって生じるのではなく、環境が人間身体に吸収され凝固・結晶することによって生じるのである。そのような人間身体を私は「外発的身体」とも表現している。身体のみならず自我もまた、外発と内発とで相互的に形成されるのである(☆05)。とはいえ、身体とダイレクトに接する四肢や人工臓器も自我形成に影響する、と短絡的な主張をするつもりはない。自然を含む「私の共生者たちにとっての外的周囲世界」すなわち「相互主観的」な環境において形成されるのである。人間を限りなく〔消費する存在〕に近づけていく3T的環境は、「相互主観的」な環境であって、それ以上ではあり得ない。

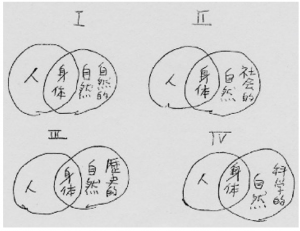

生活世界の学問は、右図のような〔4種の自然〕と人間の双方を取り持つ身体とを相互連携的に捉えなければ成立しない。3T技術は、人間をも100%人工物に取り替えないかぎり、自然・身体・人間(自我)のトリプル相互連携を人工的に創出できる、と豪語してはならない。

生活世界の学問は、右図のような〔4種の自然〕と人間の双方を取り持つ身体とを相互連携的に捉えなければ成立しない。3T技術は、人間をも100%人工物に取り替えないかぎり、自然・身体・人間(自我)のトリプル相互連携を人工的に創出できる、と豪語してはならない。

二 量子力学の生活感覚(ロヴェッリ、ゲーテ)

上記〔4種の自然〕はいずれも現実世界ないし自然世界であるが、それをひとまとめにして生活世界とするならば、数学的存在という成り立ちから現実と縁を切っている学問に量子力学がある。人間とは何か、という問いかけについて、たいがいの人は実体的な事柄を思い浮かべる。人間論の立場からは、道具をつくる、言葉を話す、神を崇拝する、など。生物学の立場からだと、細胞でできている、遺伝子の運び屋だ、など生物一般と同列に置かれる。ところが、量子力学の立場からだと、生物も含め物質世界はすべからく粒子(量子)でできている、となる。たとえば、イタリアの理論物理学者カルロ・ロヴェッリは、『世界は「関係」でできている―美しくも過激な量子論』の中で以下のように語っている。「/」は改行を示す、以下同様。

量子論という名前自体が、まさに「量子」、すなわち「粒」に由来する。量子現象は、この世界が――きわめて小さな規模では――粒状であることの表れなのである。/わたしの専門である量子重力理論によれば、わたしたちが暮らすこの物理的な空間は、きわめて小さな規模では粒子であって、プランク定数が、基本的な「空間の量子」の(きわめて小さな)寸法を決めている(☆06)。

引用文には、「わたしの専門である量子重力理論によれば」という限定の但書きがついている。だが、「わたしたちが暮らすこの物理的な空間は、きわめて小さな規模では粒子であって」という説明だけが世間で独り歩きすると、ふだん目にしている陸海空の自然はすべてフィクションか幻影であって、本当の姿は粒子なのだ、という結論が導かれる。次の引用文も見過ごしできない。

わたしたちは普段の生活で、この世界は堅牢で連続したものだという感じにすっかり慣れ切っているが、じつはそこには現実が粒子であるという事実は反映されていない。しっかりしていると感じるのは、肉眼で巨視的に見ているからだ。白熱球は連続する光ではなく、たくさんのごく小さな光子を発している。小さな規模での現実の世界は連続でも堅牢でもなく、ポツポツとばらけた出来事と、スカスカでてんでんばらばらな相互作用があるだけだ(☆07)。

ロヴェッリは人々の生活世界を幻影とでも言いたいのだろうか。彼は量子力学(者)の世界に向かってそう言っているのであれば問題は少ない。しかし、普通の生活者が日常的な事例を思い浮かべながら想像するのは困難である。それはちょうど、頭で地動説を理解しても体では天動説に即して生きている日常と同じことだ。にもかかわらず、ほんとうの姿は粒の量子世界だ、と一般人向けの図書に書き込んでも、おおかたの感想は、「へぇ~、そんなものか?」以上には出ない。ロヴェッリは、別著『時間は存在しない』の中で、もっときわどい記述を成している。その一部を以下に引用する。

時間に特有とされている性質が一つまた一つと、じつは近似だったり、私たちの見方がもたらした間違いであることが明らかになったのだ――ちょうど、地球は平らだとか、太陽が地球のまわりを回っているといった見方が間違いであるように。私たちの知識が増えたことにより、時間の概念は徐々に崩壊していった。私たちが「時間」と呼んでいるものは、さまざまな層や構造の複雑な集合体なのだ。そのうえさらに深く調べていくと、それらの層も一枚また一枚と剥がれ落ち、かけらも次々に消えていった(☆08)。

天動説は「間違いである」という表現は注意を要する。後代になって迷信や空想と判定されようと、その時々の歴史や社会を動かしてきたのだから、現在においてもそれなりの存在意義を有する。また、視点や問題意識を転じれば、天すなわち太陽は銀河系を一定速度で動いてもいるのである。ある事柄や事象は、それらを問題とする領域の種差に応じて、評価は可変的である。地球や太陽もまたアンサンブルとして存在している点を見逃してはならない。地動説の立場に立つことを前提しない生活領域では、天動説のほうが納得しやすい場合は確かにあるのである。次もロヴェッリからの引用である。

私が取り組んでいる量子重力理論と呼ばれる物理学は、この極端で美しい風景、時間のない世界を理解し、筋の通った意味を与えようとする試みなのだ。/(中略)時間のない世界にはそれでも何かがあって、私たちの慣れ親しんだ時間――順序があって、未来が過去と異なり、なめらかに流れる時間――を生み出しているはずだ。私たちにとっての時間が、何らかの形で私たちのまわりに生まれているはずなのだ(☆09)。

ロヴェッリの描写する「美しい風景、時間のない世界」とは、量子重力理論の場のことなのだが、彼の文脈に無意識に入り込んでしまうと、読者は一般人の住む生活世界のことと勘違いしてしまう。網膜一つを例にとってもわかるように、身体は逆さまの位置で入ってきた情報を正位置に編集する天然の技を身につけている。自然美を称えるヴォルフガング・ゲーテだったら、優れているのは量子技術でなく身体技術だ、と批評するだろうし、天然の技をアシストするどころかこれをブレイクする技術は悪戯だ、と非難することだろう。ロヴェッリ著作の「日本語版解説」で、素粒子論専攻の吉田伸夫はこう説明する。

著者のカルロ・ロヴェッリは、物理学の成果を一般人にわかりやすく伝える達人である。彼の手になる著作は、最先端の知識を羅列するだけの退屈な啓蒙書ではない。二〇一四年に出版された『La realtà non è come ci appare(現実は目に見える通りではない)』(邦訳『すごい物理学講義』[河出書房新社])のタイトルにも示されるように、人間が世界をどのように認識するかという根源的な問いに目を向け、しばしば哲学的な議論に踏み込んでいく。科学史の事例をふんだんに取り上げながらも、過去の見解を『古くさい間違った考え方』と否定はせず、アリストテレスやニュートンの自然観にも、思索の礎となる主張を見出す(☆10)。

この引用文には幾つかの疑問が浮かぶ。①「現実は目に見える通り」なのであって、量子論の世界こそ非現実の世界である。②「古くさい」と「間違った」とが等値にも読めるが、そうではない。モノやコトの基層に備わる原初性は、その多くは先史古代から近現代に永続していると考えてよい。③「アリストテレスやニュートン」というグランドセオリーでなく、古代・中世の民衆世界における自然観を説明しなければ「物理学の成果を一般人にわかりやすく伝える達人」とはいえなかろう。ロヴェッリは一般人の目線でなく先端物理学者の目線で景色を見ている。目線のベクトルが先端技術と電脳空間の現在を基点とし、そこから過去に向いている。対して、原初を基点にする私の目線は呪術と儀礼の過去世代から現在ないし未来に向いている(☆11)。ロヴェッリから、もう一箇所引用しておきたい。

私たちはこのような(アナクシマンドロスからアインシュタインまでの:引用者)歩みの中で、自分たちには当然と思える事柄がじつは先入観であることを知った(we learn that the things which seemed self-evident to us were really no more than prejudices.)(☆12)。

ロヴェッリの言う「先入観(prejudice)」とは間違い(mistake)の代名詞のようだが、先入観とか偏見とかは歴史的に存在意義があるもので、アインシュタインの理論も含め、すべての定理や理論は、後代にあっては先入観の一つになる。よって、何か間違いであるかのように即断するほうが偏見なのである。

さて、ここで、先ほど人名のみ挙げておいたヴォルフガング・ゲーテ(1749-1832)の自然観に言及したい。ゲーテは『色彩論』においてニュートンを批判したが、その文脈における一節(論争篇322)を高橋克人訳版で以下に引用する。

ニュートンはここで、いわば初めの勘定の検算をしており、分割によって作ったものは再度そのまま結合すればもとの勘定と帳尻があうと言いたいのだが、とすれば当然ここで、すでに処理ずみと思われた第三の勘定とも言うべき外的条件がどうしてもニュートンの前に立ちはだかる。だからニュートンは、人間として、観察者として、思想家として誰もが用いる感性、感覚的印象、人間的悟性、言語用法のすべてを拒否せざるをえない(☆13)。

批判の激しさが尋常でないことについて、本書の岩波文庫版翻訳者である木村直司は次のように批評している。「ゲーテが罵詈雑言に近い口調でニュートンを執拗に攻撃しているのは常軌を逸していると言わざるを得ない」(☆14)。そうだろうか。私はそうは思わない。「そこでおれは精霊の力と言葉とを信じて、いろいろな秘密が啓示されやしないかと思い、魔法に身をゆだねてみた」(☆15)。若き日々錬金術に惹かれたゲーテ畢竟の大作『ファウスト』の一節(第一部377-379行)である。この戯曲にはむろん錬金術が関わるが、ニュートンもまた相当な錬金術愛好家だった(☆16)。だからというわけではないにせよ、ゲーテはニュートンを100%罵倒しているのではない。プリズムを用いて光を分析するニュートンの方法を痛烈に批判しているだけである。分けて分けられるものではない自然世界には、光とともに闇も存在する。漆黒の闇はただの自然現象ではない。生活世界の分類法では、海を泳ぐクジラは、漁師にとっては魚である。生活形(ライフフォーム)と称する(☆17)。太陽(物質の形像)は昇らないかも知れないが、朝日(文化の形像)は間違いなく地平線から昇り、夕陽は日々地平線に沈む。天駆けるお日様は、生活世界におけるライフフォームなのである。

ゲーテは感覚的印象として自然と世界とを眺めやる。人間文化のさまざまな領野を見わたすと、すべてが多重な意味を持っている。ただし、量子力学の世界においては、生活感覚にそぐわない無機質な粒たちが、不可視の非現実的な世界で不可思議な集散離合を繰り返しているだけなのだ。それでも量子力学はれっきとした学問である。それだから、次節では「職業としての学問」と題してなにがしかを語ってみたい。その際、「職業」をここでは動機づけに絡ませて二つに区分する。①生活や名誉のため、および②自己確証として、である。

三 職業としての学問

ドイツの社会学者マックス・ウェーバー(1864-1920)は、1917年11月に大学生を対象にして講演『職業としての学問』を行い、それを出版した。その中で彼は、学問する意義に触れて次のように発言している。学問研究者は、全力を尽くして一つの学問上のErfüllung(達成・成就)を為すことを使命としているが、しかしそのエアフュルングは、つねに、彼のあとに続く研究者への「問題提出」となり、後継者による乗り越えの目標ともなる。したがって研究者の仕事は事実上終わりというものをもたない、と(☆18)。

この見解は、学問を社会的なものとみる立場から出てくる当然の結論ではある。しかし、研究者の仕事は「事実上終わりというものをもたず、またもつことのできない事柄(etwas, das in der Wirklichkeit nie zu Ende kommt und kommen kann.)」だとウェーバーが述べるとき(☆19)、私は、その「終わり」という言葉に注をつけたくなる。例えば、ウェーバーの表現は、研究者の仕事にはつねに先行者と後継者が存在し、その二者の間で連綿と続く鎖上で仕事が進歩していく、と理解できる。けれども、往々にして、先行者と後継者とでは、なぜ学問するか、の動機やその目指す目的などが相違していることがある。学問上のある仕事について、第三者からは先行者から後継者へと仕事上の授受が成立しているかに見えても、実際は、先行者の仕事は、本人の内的な動機づけ・目的意識の世界では一つの区切りつまり「終わり」をもっていることもあるだろう。

社会的に有意義な学問研究の中には、社会的以前に、その仕事に携わる研究者本人にとって有意義なものが多い。事実がまずあってそこから学説なり理論なりが導かれるのか、学説や理論こそが事実をつくりだすのか、にわかに結論づけ得ない。けれども、少なくとも、研究者の仕事は、自身の個性としての内的動機づけ・目的意識に支えられているからこそ、研究分野やテーマが同じだからといって他のだれにも引き継げないのである。ある研究者の仕事が「事実上終わりというものをもた」ないことと、彼の仕事が一つの区切り=「終わり」をもつこととは、けっして矛盾しあわない。ウェーバーの言葉を借りて言うならば、社会的にはどうであれ内面的には、学問研究者の仕事にも真に「達成」する可能性はあるのだ。生きるために学問するのでなく、学問するために生きるのでもない。学問することが生きることなのだからである。その構えは、もはや、学問世界というよりも、明らかに生活世界に根を張った行為である。それは、①生活や名誉のため、であるよりも、②自己確証としてあると言えよう(☆20)。

それはそれとして、次に、研究者の仕事、学問に特化した議論を、生活世界に関連させつつ以下に記してみる。

第一に、近代社会と学問の関係である。例えば、近代に生み出された諸制度と学問の関連が問われる。さらに近代に特徴的な学問自体の制度化も問題となるだろう。これは、言い換えれば近代に特有の普遍性と特殊性の関連という問題がどのように制度化されているかを問うこと(学問と人類、学問と地域、学問と階層、学問と生活、etc.)になる。第二には、近代の終焉という認識に関わる。近代を克服する――垂直とは限らず水平方向もあろう――学問的営為が問題になるとすれば、まずは従来の学問の時代制約性を明らかにし、ついでその制約性とそれを規定した制度との関連が明確化される必要があるのではなかろうか。その上で、新たな社会・自然認識を受容する学問のありかた(存在意義)とその制度化が問われてくる。あるいは制度化自体を問う姿勢も必要となるだろう。その場合、生活世界と学問の関わりが枠的な基準となってくる。その際、我々にとって学問は何ができるかという問い(知的実践の意味)が依然としてあり得る。もっとはっきり記せば、たとえば量子力学であれば、それは国家的覇権や軍事力学と切り離したところで「何ができるか」という問いかけでもある。それはつまるところ知の領域を含む現状チェック――何を制御すべきか――の問題でもあろうし、また、戦後の国際社会に顕著な学問のあり方――産学連携――への批判的総括――リベラルアーツ指向――にも関連するものである(☆21)。

さて、学問を取巻く上記のようなさまざまな背景・状況を勘案し、ここではさらに私の術語「歴史知(Historiosophie)」に関連付けつつ、「生活世界の学問」という論点で議論を敷衍してみたい(☆22)。いまここでかりに、今日における学問研究とその成果全体を「理論知」ないし「科学知」という語で表すと、これは①学際とか複合とかの「連合知」の可能性を広げてきた。また、理論知は、領域外縦断的なレベルでは、②社会技術的な「汎用知」を備えたテクノクラートたちを介して、あるいは彼らを統括する様々な社会システム(行政、衛生、教育 etc.)を通じて、日常生活の場に伝達されてきた。また一方、日常生活の場では、③常識とか慣習とかの「生活知」が歴史風土的に貯えられている。日常生活で培われたそのような③「生活知」は、翻って、やはり同じように、②社会技術的な「汎用知」を駆使するテクノクラートたちを介して、あるいは彼らを統括する様々な社会システムを通じて、①大学・学界といった「理論知」の場に伝達されてきた。この〔連合知-汎用知-生活知〕3領域のうち、②社会技術的知識は、本来、①と③の領域の仲介的位置にあるはずなのだが、時間軸を考慮してみると、しだいに③の領域へと侵蝕の度を深めつつある。また、①領域と②領域との連携ないし癒着も顕著になっており、結果として公共領域への私的利害の侵入と申して差し支えない状況が進行してもいるのである。

ところで、上述の知的体系中、①に属する科学知や理論知は、パラダイムとしては近代西欧において成立したものだ。それが非西欧・非近代に移植され、非西欧・非近代的世界の③生活知、経験知と向き合った。その際、前者はしだいに肥大化し、それによって後者は知の圏域から排除される方向を強めて今日に至っているのである。しかし、いまやその西欧的パラダイム自体が、解体再編のプロセスにある。それに呼応して知の枠組み、あるいは上述3領域間の関係もまた再編の過程に入った。ただし、再編と称しても新規の地平に立つわけではない。足場はいつまでもどこまでも、③を生み出す生活世界に存在している。それを物理学の知的世界で換言すれば、足場は①非現実的で超自然的にして不可視の量子世界でなく、③現実的で自然的にして可視の現実世界に存在しているのである。

私の学問研究は、もっかのところ、そのようにして解体・再編の過程にある学問・知的体系を生活世界との関連で見定めることに集中しており、本稿はその作業の一環なのである。

むすびに

先ほど私は、①「我食べる、故に我あり」と記した。人はなぜ食べるか、というその問いに続けて、②「我糞まる、故に我あり」と記し、なぜ糞なのか、という問いを発してみたい。飲食とともに生命活動の基本であるのは、排泄である。さて、何を排泄しているか。消化されずに残った老廃物だけではない。総数40兆とも60兆ともいわれる人間の身体細胞のうち、新陳代謝に合わせて日々3000億から4000億の細胞つまり死せる身体をも老廃物として排泄しているのである。人間を含み、生きとし生けるものは概ねそのようにして累代を重ねてきた。事実はその通りであっても、生活世界に生起する人々は、細胞の生死を祝したり悼んだりしてはいない。わが身体は蛇の脱皮ではないが、めくるめく入れ替わり一日として同じままではない。その現象を事実と認識し実感しておらずとも、人々は命脈尽きるまで生きて喜怒哀楽に日々を過ごしていられるのだ。

ロヴェッリいわく、「私はアナクシマンドロスに夢中だ。2600年ほど以前、このギリシアの哲学者は、地球が何の支えもなしに宙に浮いていること(that the Earth floats in space, supported by nothing.)を知っていた」(☆23)。ロヴェッリは一般人ではない。一般人の目線ではアナクシマンドロスに夢中になったりしない。量子世界が確立した今となって古典物理学の世界は存在の根拠を喪失したと勘違いするような専門家に対して、私は、たとえば、市民と専門家のコンセンサス会議を開催して合意形成の討論を持ちかけたいと思っている。その際、私自身が1999年に関係したコンセンサス会議の経験から思うに、特別にしつらえた場への〔参加型〕には限界がある、という指摘ができる(☆24)。その思いは、2022年から24年にかけて、私自身が住む集合住宅で大規模修繕委員会を立ち上げたときにも感じた。建築土木の専門業者とどのように合意を形成していくか、それは現場が自己の居住地であるだけに参加だけでは済ませられないのである。修繕は居住それ自体と表裏一体なのである。それと同様、科学技術への関わりは、日常生活それ自体と表裏一体に捉えねばならない。私はそれを〔存在型コンセンサス〕と称している(☆25)。それは何よりも、生活世界の住人でもある学問研究者に課せられた今後の課題であるだろう。

注

01 テクノロジーのデュアルユースとは、民生・軍事の両面にわたって利用できる先端技術とその開発を指す。軍備に特化した技術ではなく、市民生活・日常生活の諸領域で役立つ技術の軍事転用、あるいはその逆という位置づけである。拙稿「軍事研究と科学者倫理の戦後八〇年」、『季報唯物論研究』第171号、2025年、参照。

02 フィジカルAIに関して、CRDS(研究開発研究センター)のサイト(2025年4月10日閲覧)には、以下の説明が記されている。「フィジカルAIシステムとは、物理的環境と直接相互作用し、人間のように柔軟かつ適応的にタスクを遂行する能力を備えたAIロボットを指す。このシステムは、サイバー空間で成果を上げてきた従来のAI技術とは異なり、実世界での課題解決に向けた新たな価値を創出することが期待されている。」( https://www.jst.go.jp/crds/report/CRDS-FY2024-WR-07.html )

03 Alfred Schütz, Thomas Luckmann, Strukturen der Lebenswelt, Darmstadt, 1975. S.23. アルフレッド・シュッツ/トーマス・ルックマン共著、那須壽監訳『生活世界の構造』筑摩書房、2015年、43頁。監訳者あとがきには以下のように記されている。「シュッツは最晩年、自らの研究の集大成ともなるべき一冊の著作を上梓するための準備を進めていた。そしてその構想はほぼできあがっていた。だが、1959年に彼を襲った突然の死がその計画の実現を阻んだ。彼の死後、章立ての構想や各章で取り扱われるべきテーマなどが記された膨大なファイルカードと5冊のノートが残された。それらをもとにシュッツの高弟トーマス・ルックマンが最終原稿を仕上げ書物の体裁に整えてなったのが本書『生活世界の構造』である」(631頁)。

04 Ibid. , S.24. 同上、45頁。なお、“Mitmenschen”を、那須壽監訳『生活世界の構造』は「共在者」と翻訳している。私としてはそう訳すことに抵抗を感じる。この用語は、同書の英語版では“my fellow-men”と訳されている。“Mitmenschen”というドイツ語ないし“my fellow-men”という英語は、日本語に直訳すれば「人間同士」とか「協同する人間」となる。だがシュッツは、その中に人間のみならず「自然」(環境としての自然)をも含めている。シュッツは、“Mitmenschen”の中に生活世界(Lebenswelt)としての自然を相互的に関係させている。だから、自然と共に生活する人間という意味で「共生者」という日本語表現が適切である。Alfred Schutz and Thomas Luckmann, tr. by R. M. Zaner and H. T. Engelhardt, Jr., The Structures of the Life-World, London, 1974, p.4.

05 ここで挿入したわが身体論について、私はすでに以下の論文を公開している。「環境の凝固結晶としての人間身体」、『理想』第691号、2013年、以下の拙著に再録。石塚正英『身体知と感性知―アンサンブル』社会評論社、2014年、第9章。

06 カルロ・ロヴェッリ、冨永星訳『世界は「関係」でできている―美しくも過激な量子論』NHK出版、2021年、47頁。

07 同上、95頁。

08 Carlo Rovelli, tr. by Erica Segre and Simon Carnell, The Order of Time, Penguin Books 2019, p.3. カルロ・ロヴェッリ、冨永星訳『時間は存在しない』NHK出版、2019年、11-12頁。ロヴェッリはほかの箇所でも、私にすれば暴言としか言いようのない発言を繰り返している。例えば以下の通りである。「この世界の古典的な描像が堅固であるのは、ひとえにわたしたちが近視だからだ。古典力学における必然は、ただの確率。古い物理学が提供してきた明瞭で確固とした世界像は、じつは幻なのだ」(同上、118頁)。古典物理学の世界像・自然像が幻であると言っているロヴェッリの理論こそ幻影である。「それ(古典力学―引用者)が古い思い込みであり、もはや役に立たない古い乗り物であることを認めよう。/どうやら堅固だったこの世界の何かが宙に溶けてしまったらしい」(同上、194頁)。ロヴェッリは、量子力学の世界にドップリ浸かってしまったらしい。新旧多様な生活を進化論的に破壊するような発想に至っているようだ。

09 Ibid. , p.4. 同上、12頁。

10 同上、208頁。

11 例えば以下の拙稿を参照。「人(one-self)と自然(another-self)のbe動詞連合」、拙著『フレイザー金枝篇のオントロギー:文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第14章。「非ポリス的自由人アリスティッポスと非ソクラテス的思索者F・ベーコン」、webジャーナル「公共空間X」2025.03.22.

http://pubspace-x.net/pubspace/archives/12881。

12 Ibid. , p.11. 同上、18頁。

13 ヴォルフガング・ゲーテ、高橋克人訳『色彩論』工作舎、1999年、461頁。

14 ヴォルフガング・ゲーテ、木村直司訳『色彩論』ちくま学芸文庫、2001年、512頁。当該箇所には、さらに以下の記述が読まれる。「ゲーテを敬愛するエーバーハルト・ブーフヴァルトのような専門家が、『色彩論』三部作のうち専らニュートン批判に当てられた「論争編」を最低と評価している以上、人文系の者がその科学的価値をいまさら云々する必要はない」。木村の人文系からする禁欲的態度に、私は、生活世界のアングルから学問的不誠実を感じる。木村はゲーテ研究の専門家とのことだが、ゲーテ翻訳の適任者か疑問に思う。そのせいでもなかろうが、岩波版には「論争編」が含まれていない。

15 ヴォルフガング・ゲーテ、相良守峯訳『ファウスト 第一部』岩波文庫、2005(初1958)年、34頁。錬金術愛好家のゲーテについては、以下の文献を参照。高橋義人「ゲーテと錬金術」、『モルフォロギア:ゲーテと自然科学』第24号、2002年。その中で高橋はこう記している。「若きゲーテは遊び半分だったとはいえ、錬金術師の端くれだった」(20頁)。

16 ニュートンの錬金術愛好については、以下の文献を参照。大野誠「「ニュートン錬金術」研究の現状(ヘッドライン:「人物化学史」の現在)」、『化学と教育』第63巻第2号、2015年。ほかに、以下の拙稿を参照。「関係論としての色彩論―ニュートン・ゲーテ・ウィトゲンシュタイン」、石塚正英『身体知と感性知』第5章。

17 後藤明『ハワイ・南太平洋の神話―海と太陽、そして虹のメッセージ』中公新書、1997年、97頁。

18 Max Weber, Wissenschaft als Beruf, München Leipzig, 1919, S.14-15.

マックス・ウェーバー、尾高邦雄訳『職業としての学問』岩波文庫、1980年、29-31頁。

19 Ibid. , S.15. 31頁。

20 参考までに、わが学問論集成を例示しておく。『学問の使命と知の行動圏域』社会評論社、2019年。

21 リベラルアーツに関する私自身の考察について、以下の拙稿を参照。「人智の根源を陶冶するリベラル・アーツと汎人間力を育むジェネリック・スキル」、『東京電機大学総合文化研究』第14号、2016年。「〈Art & Métier〉を標語とするアルテス・リベラレス―東京電機大学理工学部における実践報告」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成―アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、第10章。

22 学問論と歴史知の関連について、以下の拙著を参照。『歴史知と学問論』社会評論社、2007年。

23 Carlo Rovelli,, The Order of Time, p.13, 前掲訳、20頁。

24 コンセンサス会議は、「科学技術への市民参加」という目的をもっている。それに関連して私自身は、1999年に勤務校の東京電機大学理工学部を会場にして、同僚の若松征男を代表とする「高度情報社会―特にインターネット」というテーマでコンセンサス会議を開催した経験を持つ。若松征男「科学技術への市民参加を展望する―コンセンサス会議の試みを例に」、『研究・技術・計画』第15巻・第3-4号、1999年、参照。

25 〔参加型〕と〔存在型〕とを、私はこれまでに民主主義の有り様をめぐって議論してきた。前者すなわち〔参加型民主主義〕は政治的な概念であり、後者すなわち〔存在型民主主義〕は社会的な概念である。〔参加型民主主義〕の場合、参加していく対象が他者によって事前に用意されている。投票日が近づくと、政府や地方自治体が参政権を行使して政治に参加するよう呼びかける。そこには国籍保持者の市民がいるだけである。それに対して〔存在型民主主義〕の場合は、当該地に居住しているだけで生存権が備わるというものである。科学技術との関わりにおいて、本文中に記した超絶三種の3Tへの市民コンセンサスが生活世界において達成されることをもって、私は〔存在型コンセンサス〕と称している。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13024,2025.04.19)