石塚正英

はじめに

紀元3世紀に、古代ギリシアの哲学者とその諸潮流に関する概説書『ギリシア哲学者列伝』を著したディオゲネス・ラエルティオスは、同書の冒頭でこう記している。「哲学の営みは、ギリシア人以外の異民族(バルバロイ)の間で起こったと言っている人々がいる」(☆01)。ラエルティオスは、むろん、ギリシア哲学はギリシア人の間で起こったと主張しているのである。ここに読まれる「ギリシア人」とは、通常は、ギリシア語を話す人であり、「異民族(バルバロイ)」はギリシア語を話さない人のことである。神話上の始祖ヘレンにあやかって、自らをヘレネスと称し、居住地をヘラスと称していた。だが、ギリシア人は、紀元前8世紀以前にアッティカ地方からペロポネソス半島へ波状的に他地域から南下してきた人々の総称であり、彼らはエーゲ海から黒海・地中海沿岸各地に広く植民市を形成していった。必ずしもギリシア本土を経由しているとは限らない。言語についても、アッティカ方言、イオニア方言、クレタ方言、ドーリア方言など数多くの種差が存在した。ヘレニズム期の公用語コイネーは標準語という意味である。その点を考慮すると、民族的には本土のギリシア人と植民市の彼らとの間の区別が必要である。すなわち、植民市でギリシア人と異民族(先住民族)との間に形成された諸文化混淆の状態を考慮せねばならない。

ギリシア植民市のギリシア人は、大なり小なり植民地先住民との間に子孫を残していった。その地で形成された哲学思想は先住民文化とのハイブリッドのはずである。したがって、歴史的にギリシア哲学という場合、上記の民族問題と共通するのだが、植民都市の哲学とのちに本土で発展するギリシア哲学とを区別する必要がある。例えば、タレースの生地、エーゲ海に面したアナトリア半島イオニア地方の周囲にはリディア人やカリア人が暮らしており、それと隣接する地でギリシア系住民が築いた哲学、それはアナトリア文化の一つであることを無視してはならない。

それを前提とする考察だが、古代ギリシア哲学には幾つかの学派が存在した。樹形図のように元祖から枝分かれしたのでなく、相対的に各々出来上がったものである。地名で分けるとイオニア学派、イタリア学派、エレア学派など。人名で分けるとピタゴラス学派、ソクラテス学派、エピクロス学派など。あるいは思想内容でみると、自然学(タレース)、倫理学(ソクラテス)、論理学(ゼノン)などが存在する(☆02)。そうした諸流派のうち、アテネで活動したソクラテス・プラトン・アリストテレスの類型がギリシア哲学を代表することとなった。

だが、この数年間、量子力学の思想史的類型を調査してきた私は、その類型と別の、自然学や物理学、数学の分野における類型を炙り出してきた(☆03)。本稿はその作業の一環として構想された。具体的には、北アフリカのキュレネー出身にしてイオニア学派のごとく自然に親しむアリスティッポス(前435頃-前355頃)と、16-17世紀に至ってソクラテス以前の自然学に関心を寄せたフランシス・ベーコン(1561-1626)を素材に、ギリシア思想中でやや前座的にあしらわれてきた自然学派を真打的に素描し、若干ともその21世紀的意義に言及してみたい。

一、非ポリス的自由人アリスティッポス

かつて古代地中海世界にはギリシア語帝国主義が存在し、諸文化の翻訳と略奪が行われていた。例えば、ギリシアの主神ゼウスはエジプトに発祥し、やがてギリシアに奪われた。巫女が先住地のエジプトから黒い鳩となってギリシアに飛来してきたことにされたのである。紀元前5世紀に、古くはテバイと称されていたエジプトを中心に北アフリカを旅したヘロドトスは、例えば以下の証言を残している。( )は引用者による。

彼ら(ギリシア先住のペラスゴイ人)はエジプト(のテバイ)から伝来した神々の名を習い覚えたのであったが、(中略)その後ペラスゴイ人たちは神の名についてドドネの神託を伺ったのである。ドドネの神託所はギリシアの神託所の中でもっとも古いものとされ、しかも当時はこれは唯一のものであったからである。さてペラスゴイ人がドドネにおいて、異国伝来の神の名を採用してよろしいかどうかと神託を伺ったところ、差し支えなしという託宣が下ったのである。それ以来ペラスゴイ人たちはその神名を用いて犠牲式を挙行してきたのであるが、後になってギリシア人が彼らからそれを受け継いだのである(☆04)。

ヘロドトスは、この記述に続けて詳しい解説を敷衍している。それらを要約すると、元来テバイの神殿に奉仕していた巫女―伝承上では黒い鳩―がフェニキア商人によってリビアとギリシアに売り飛ばされた。ギリシアの先住ペラスゴイ人がこれを受け入れて神託所を創設し、それを今来のギリシア人が自身の神ゼウスとして受け入れた。その後ギリシア人は、物語をひっくり返し、ゼウスはエジプト人やリビア人にも崇拝されるようになった、とした。ここで重要な事柄を補足する。それはペラスゴイ人が崇拝するゼウスとギリシア人が崇拝するゼウスに質的な相違があることである。前者は自然神であるのに対して、後者は超越神だということである。

そうした区別をギリシア神話の中に見通すと、ゼウスに戦いを挑んだティタンは、もともとはオリンポスの神々に先行する自然神だった。さらには、天空神ゼウスを含むオリンポス十二神もまた自然神だったのである(☆05)。時空を駆ける神々の伝承を読み解くヒントは、古代地中海の植民史にある。フェニキア人は、最古の都市ウガリット・ビブロスをはじめ、ティルス・シドン・ベリトゥスなどの海港都市を建設し、レバノン杉の良材で船を建造し海上貿易に進出した。その後地中海の覇権を握り、キプロス島・小アジア南海岸に植民を行い、さらにはアフリカ北岸に植民市カルタゴを、スペイン南岸にマラガを、ジブラルタル海峡の西側にカディスを建設した。各植民市ではバビロンの織物、アラビアの香料、エジプトの金・石材などがフェニキアの染料・ガラス器などと交易された。ついでギリシア人は、本土ペロポネソス半島がもともと耕地に乏しかったため黒海沿岸・地中海沿岸に植民市を建設し始めた。ギリシア人は東地中海沿岸から小アジア西岸にかけて、約200年間にわたって植民市を建設した。ギリシア各都市では、植民活動の過程で商工業が発達し、労働力不足が生じた。そこでこれらの植民地は、ギリシア本国に多くの穀物や奴隷を送り、本国からは陶器や武器などの手工業製品を輸入した。植民市に移住したギリシア人は、本国(母市)から政治的に独立した自主的な都市運営を行った(☆06)。

地中海沿岸における移動の歴史を踏まえ、いよいよ、リビアのキュレネーに生まれ育ったアリスティッポスの非ポリス的思想に言及することにする。彼の生地は北アフリカ一帯、いわゆる地中海人種の遊牧的生活圏であり、モロッコ、アルジェリア、チュニジアとともにマグリブ(Maghreb)と称されてきた。先住のアマズィグ系(ベルベル)諸民族は歴史上で一度も国家を樹立したことがない。紀元前3-2世紀頃に存在したとされるヌミディア王国は古代ローマ人による表現であって、アマズィクの人々にとって「王国」という表現は実態に即していない。紀元前5-4世紀、その地の一中心都市キュレネーにアリスティッポスは生を刻印したのだった。なるほどその地名はギリシア神話に関係し、女神キュレネーはアポロンによってテッサリアからマグリブに連れ去られたことになっている。だが、この地が本格的に都市の様相を呈するのはローマ時代になってからである。アリスティッポスはソクラテスと触れ合ったことで弟子の一人に括られるが、師匠の知性には馴染まず、感性のままに生きようとした。自身の娘アレテやその子アリスティッポスを含め生地に形成されたキュレネー学派はギリシア的というよりもマグリブ的だった。彼らはきっと心身ともに遊牧的な性格に育ったのだろう。ラエルティオスは、前掲書の中でこう記している。

あるとき、贅沢に暮らしているのを非難されると、「もしそれがよくないことだとしたら、神々の祭りにおいても贅沢することはないはずだがね」と彼は応じた。/哲学者にはどんな長所があるかと、あるとき訊ねられて、「法律がすべて廃止されるようなことがあっても、我々はいまと同じような生き方をするだろうということだ(If all the laws should be abrogated, we should still live in the same manner as we do now.)」と彼は答えた(☆07)。

この文脈から推測するに、アリスティッポスは天衣無縫の育ちである。のちのちアウグスティヌスが生まれることになるマグリブは、キリスト教徒に回心したアウグスティヌスというよりも、そういう人生を紡いだ彼を生み出しもする包容力ある地だった。彼には、自然信仰の余韻が漂う世界に生きる母親モニカの存在が大きく影響していた(☆08)。人は文明的にのみ生きるものにあらず、である。まずは遊牧という時空が背景にあって、文明=ポリスは二の次だった。それからまた、哲学者の八木雄二によれば、アリスティッポスは「イオニア地方の出身ではないが、それでもその考えはイオニア哲学を出身母胎にしていたと思われる」(☆09)。

古典哲学専攻の三嶋輝夫は、著作『ソクラテスと若者たち―彼らは堕落させられたか?』で、アリスティッポスの思想と行動について、哲学者ナトルプの記述を要約しつつ、以下のようにまとめている。

新カント派の哲学者ナトルプ(1854年-1924年)によるアリスティッポスの思想の要約を一瞥しておくこととしたい。というのも、その要約は簡潔ながらも、アリスティッポスの思想と人柄を極めて的確に描きだしているように思われるからである。ナトルプによる箇条書き風のスケッチを要約すれば、以下の通りである。

(i)自分の生活を望み通りに作り上げることに長けているが、しかし、意に反する状況にあって快活に振る舞うことにも巧みである。

(ii)死に対する不安を持つことなく、生きていることを喜ぶ。

(iii)享楽を好みはするが、何らかの激情に支配されることもない。

(iv)人に親切ではあるが、心底、尽くすことはしない。

(v)人びとの弱点を見抜いているが、彼らを教化しようと努力することはしない。

(vi)高い教養と洞察に富むが、学を衒うこともなければ、持続的な学問的関心を持つこともない。

(vii)基本的に、瞬間に身を任せて生きる。

(viii)役に立たないような思案を嫌う。

以上の諸特徴を総合して、ナトルプは「彼(=アリスティッポス)は、学問的な意味における哲学者というよりもむしろ、人生術の達人(ein Virtuos der Lebenskunst)であったように思われる」と結論している(☆10)。

ナトルプが「人生術の達人」と評したアリスティッポスを、さらに私なりに解釈すると、彼は〔牛と駱駝と小舟の旅人〕である。2000年と翌年、マルタ島の港マルサシュロックやスリーマで目にしたルッツのような船首に目の描かれた小舟は、その昔、マグリブやアンダルシアなど地中海沿岸で汀線を行き来していたことだろう。

次に、ソクラテスの弟子の一人、クセノフォン(前430頃-前354頃)の回想録『ソクラテスの思い出』から、ソクラテスの問いかけに答えるアリスティッポスの自由奔放を引用してみる。

〔ソクラテス〕あるいはまた、君自身もその一人であるギリシア人にしても、支配階級と被支配階級と、どちらが楽しく暮らしていると君は思うかね。

〔アリスティッポス〕私は決して自分を奴隷の部類に入れたいとは思いません。――けれども、その両方の中間に身の置き場があります。それは支配からも奴隷からも離れている場です。――これはほんとうの自由の道(the true Path of Liberty)であって、ここを私は歩いて行こうと思うのです。これこそが幸福に至るもっとも確かな道(the surest Rord to Happiness)です。

〔アリスティッポス〕ですが、私はそんな目に逢わないために、国家の中などに閉じこもっていないで(I confine myself to no one Commonwealth)、至るところで旅の人(a Stranger)になっています(☆11)。

クセノフォン、ラエルティオス、ナトルプ、三嶋らの議論を参考に、アリスティッポスの思想を私なりにまとめてみたい。第一に、彼はポリス的市民に馴染まない性格と生活の思索家である。イエスと同時代を生きたストア派の思索家セネカとは違った類型ではあるものの、自然のままに生きることを信条としている。瞬間に身を任せ快楽主義的に生きたとしても、精神面では非ポリス的自由人である。ヘレニズム期に登場する世界市民(cosmopolitan)と同類であるかといえば、コスモであったとしてもポリタンではなかったわけである。さながら、18世紀のマルキ・ド・サドと19世紀のゲオルク・ビュヒナーの先駆である。セネカ、サド、ビュヒナーから少々引用する。

〔セネカ〕その当時、すなわち通例黄金時代と呼ばれる時代には、ポジドニウスが主張するように、統治権は賢者の手中にあった。彼らは平和を維持し、強者から弱者を保護し、何が有益で何がそうでないかを熱心に説いたり、思い止まらせたり、指摘したりした。(中略)統治するとは奉仕することであって支配することではなかった。自らの力を、まず第一にその力を得ていることで感謝するべき人々に対して及ぼそうなどということは、つねに誰も考えなかった。また、誰も不正行為を犯す理由もなければその傾向もなかった。というのも、よく統治する人々は、同じようによく従いもしたからである(☆12)。

ここでセネカが言及している「黄金時代」とは、ギリシア神話にでてくる人類の四つの時代、金・銀・銅・鉄のうち最古の、まだ堕落していない幸福な時代を指す。セネカは、しかしギリシア神話の中に描かれた黄金の時代を過去の一時代に限定したりせず、彼が生活しているローマ時代、その辺境、アルプス以北のゲルマニアや、ダキア、サルマティアなど、野生的な非文明人の住む地方に見出している。セネカは、コルドバの富裕な家系に育ちローマ皇帝ネロに仕えた政治家でもあった。そのようなセネカならではのストイシズムは、擬似的望郷の念だったのかもしれない。その点で、アリスティッポスの生まれ育ったヘレニズム期のキュレネーとは異なる。

〔サド〕デルベーヌ夫人「羞恥心なんて、根も葉もない感情です。それはただ風俗や教育の賜物であって、いわゆる習慣というものの一形態にすぎないのですからね。裸の男や女を創りだした自然が、同時に裸になることの嫌悪や羞恥を人間に与えようはずがないじゃありませんか」(☆13)。

〔ビュヒナー〕劇作家の最高の課題は、実際に生きて動いている歴史にできるだけ肉薄することです。彼の著す本は、歴史それ自体に比べて、より道徳的でもより不道徳であってもなりません(☆14)。

サドは明らかに唯物論でものを考えている。対してビュヒナーは歴史のリアリズムにものを言わせている。そうした相違を横に措くならば、両人はアリスティッポスを先駆とするギリシア哲学の後継思索者とみてよかろう。『悪徳の栄え』でデルベーヌ夫人に裸の自然を讃えさせるサド、戯曲『ダントンの死』で、娼婦との快楽にふけるダントンを登場させるビュヒナー、彼らは自然に即して生活するという意味ではセネカの理念と触れあっている。ビュヒナーによれば、肉体的快楽は、不道徳であろうが悪徳と言われようが、それ自体が自ずから人々に求められるものであれば、事実=歴史として認めねばならないものである。もしそれが非難されるのであれば、悪いのは人間でなく、そのようなことが生じる世界を創った神である。アリスティッポスもまた、娼婦との生活に触れてこう記している。「多くの人々が馴染んできた女性と一緒に住むのと、まだ誰も馴染んだことのない女性と一緒に住むのとで、何の違いもあるまい」(☆15)。アリスティッポスからサドやビュヒナーまで因果の系譜に仕立てるつもりは毛頭ないが、類型としてであれば、ギリシア哲学の自然学的グループに括ることはできるだろう。

二、非ソクラテス的思索者F. ベーコン

その自然学的グループの類型に組み入れたい思想家がもう一人いる。それは16世紀イギリスの哲学者フランシス・ベーコンである。彼は、主著の一つ『学問の進歩』の中で、意味深長な文章を綴っている。以下に引用する。〔 〕は翻訳者の挿入。( )は引用者の挿入。

「すべてのものは変わるが、何ものも滅びない」〔オウィディウス『変身譚』15の165〕という所見は、哲学においては、自然界の「量」は永遠であるという原理であると同時に、自然神学においては、あるものを無にするためには、最初に、無をあるものにしたと同じ全能を必要とするという原理でもあるのではなかろうか。それは、聖書に、「わたしは知っている、すべて神のされることは、永遠に変わることがなく、また、なにものもそれに加えることも減ずることもできない」〔『伝道の書』3の14〕とあるとおりである。マキャヴェルリ〔『ローマ史論』3の1〕が政府について賢明に、詳細に論述した政府を樹立し維持する道は、それをその「本源のもの」(ad principia)に還元することであるという原理は、市民の統治においてだけでなく、宗教と自然とにおいても、定則であるのではなかろうか。ペルシアの呪術(magic)は、自然の原理と機構とを、統治の原則と方策とに還元しあるいは一致させることではなかっただろうか。不協和音あるいは耳ざわりな音からはじめて諧音あるいは快い音に終わるという音楽家の規則は、愛情においても真実なのではなかろうか。音楽における、終止あるいは休止を避けたりぼかしたりする変格終止法は、弁論術における、予期しない比喩的表現〔クィンティリアヌス『弁論術教程』6の3、キケロ『弁論家論』2の63〕とあい通ずるのではなかろうか。音楽における休止の際の音が震える状態(quavering)の楽しさは、光が水面に躍っているのと同じではなかろうか。

「海はうち振るえる光の下にかがやく(Splendet tremulo sub lumine pontus)」〔『アイネイアス』7の9〕(☆16)。

ベーコンは非ソクラテス的、非ポリス的原初性の意義を受け入れており、先史以来の呪術の現実有効性をも理解している。オウィディウス『変身譚』から『伝道の書』までの文脈を追うだけでその印象はうかがえる(☆17)。「本源のもの」とか「ペルシアの呪術」とかの表現も、ポジティブな評価を漂わせており、『アイネイアス』詩文の「振るえ(tremulo)」に至っては、器楽演奏における原初性を余すところなく表現できている。「トレモロ」、それは、以下に記す私の「野音」「楽音」評価に重なる。

音をその発生源で区別すると、自然音と人工音に区分できる。川のせせらぎ、モズの声、雷の轟きは自然音で、サイレン、時計の秒刻み、オルゴールは人工音である。それに対して、初夏の木陰で新緑の木々、葉たちが奏でる音はあきらかに自然音である。では、風鈴の音はどうだろうか。風鈴そのものは人工物だが、それを揺らす風は自然現象だ。さて、この音色は自然だろうか人工だろうか。理屈の上では、風鈴の音色はあくまでも人工音だが、しかし文化感性としては、風鈴の音色は風の囁きなのである。現代の音文化に決定的に欠けているのは野音である。琵琶や三味線に仕込まれた「さわり」のノイズはどうだろうか(☆18)。雑音よりも野音に近くはないだろうか。①自然=野音(音の自然的アンサンブル)→②文明=楽音と雑音(音の作為的切り分け)→③雑音・騒音と聖音・楽音の切り分け・対立解消としての音の連合=野音へ(☆19)。 以上の区分中、①は先史的、②は文明的、そして③は未来における先史の再発見。ベーコンの言う「本源のものに還元する」とは、私にすれば③を意味する。いまや③を出現させる新時代となっている。日本の歴史でいえば〔縄文的な銅鐸=先史〕と〔仏教的な梵鐘=文明〕との連合である。古代地中海の歴史でいえば〔ペラスゴイ的なもの=先史〕と〔ギリシア的なもの=文明〕との連合である。

ベーコンの主著に関して、もう一つ検討しておきたい課題がある。それは、彼の言う「自然的呪術(the natural magic)」である。まずは、必要箇所を引用する。

自然に関する実践的知識、すなわち、自然哲学の作業的部門についていえば、我々は、それを実験的〔体系も方法もなく、いわば自然のりこうさによって実験してみる〕、哲学的〔自然学的原因を基礎とする〕、呪術的〔形相因を基礎とする〕の三部門に分けようと思う。(中略)自然的魔術についていえば、それは現在、書物〔バプティスタ・ポルタの『自然的呪術』〕にも語られ、そこには、共感と反感と隠れた性質とについてのある種の軽信的で迷信的な思いつきや所見、それ自身においてよりもまやかしによって珍しい、ある種のつまらない実験が記載されているが、そうしたものが、自然の真相という点で、我々の求めるような知識と大いに異なっているのは、ちょうど、ブリタニアのアーサー王とかボルドーのユーゴー〔カール大帝時代の騎士〕とかの物語が、歴史の真相という点で、カエサルの戦記と異なっているようなものだからである(☆20)。

読んで字のごとく、ベーコンの理解する「呪術」は「自然哲学の作業的部門」に位置を有しており、ポジティブな扱いである。妖術(witchcraft)と呪術(magic)をはっきり区別している。「呪術」をベーコン訳者のように「魔術」と翻訳するならば、その区別は解消し、あらぬ誤解を招くので、ここの引用文ではすべて改訳している。先史・古代から中世・近世にかけて、呪術は、農業や手工業、生活上の儀礼の現場で土地神や職業神を動かす手段である。ジェームズ・フレイザー『金枝篇―呪術と宗教の研究』には、そうした事例がふんだんに記録されている(☆21)。ようするに、労働や生活における前近代的な儀礼的・呪術的かかわりは、たとえ近現代の技術革新によって排除されつつも、ある部分は必要性を失わず永続している。ベーコンが整理した「自然に関する実践的知識、すなわち、自然哲学の作業的部門」はすべて今日にあっても現実有効性を保っているということなのである。そのような背景を認識するならば、非ソクラテス的自然学者のベーコンは、間接的ながらギリシア哲学の一部門を引き継いだと言えるのである。

三、数学の自然学的ポジション

さて、本稿の執筆目的は、自然学的ギリシア思想の一面を素描し、その21世紀的意義に言及することだが、今世紀を意識するならば絶対に軽んずることのできない部門、すなわち数学の分野に一瞥を与えておきたい。量子力学へと連なる類型である。ただし、この課題についてはすでに拙稿を公開してある。「学問論を軽んじる量子力学―古代原子論とマルクス原子論を参考に」である。ここでは、それを座右に置きつつ、数学に特化して多少の議論を付加しておく。

フロリアン・カジョリ『初等数学史(上)古代・中世編』(1896年)に以下の記述が読まれる。「これからギリシアの算術と代数について述べよう。まずはじめのうちは、ギリシア人の独創になった部分がないのである。彼らはこの方面の知識を、エジプトの神官からうけた」(☆22)。ここには、先史地中海から文明ヨーロッパへの文化的連続性がはっきり記されている。それとともに、ギリシア文化のオリジナル性が事実をゆがめて誇大に扱われ誤解されてきた点がよく記されている。その誇張は、ギリシア芸術=〔純白の美〕と讃えた18世紀ドイツの美術史家ヨハン・ヨアヒム・ヴィンケルマンとその時代において一つのピークを迎えた。ドイツを軸とする哲学・芸術論の研究者である松山壽一は、「自然美を超える理想美の追求」をヴィンケルマンの思想に結び付けている(☆23)。その際、「超える」のは美だけでなく、自然人(バルバロイ)から理想人(ヘレネス)へというように、人間についても妥当するところに議論の余地が生まれるのである。そうした傾向に対して、数学の文化的側面を研究するリチャード・マンキェヴィチは『図説世界の数学の歴史』の中で次のように記している。

ピタゴラス(前580頃-前500頃)はエジプト人とカルデア人のもとで学んだのち、現在のイタリア南部にあたるクロトンに居を定め、教団を創設した。(中略)イオニア海とエーゲ海に挟まれた島に住むギリシア人は、北方からの侵入者として歴史の舞台に登場する。彼らは飽くなき知識欲を発揮して近隣の古い民族から学ぼうとした。さらに重要なのはエジプト人やメソポタミア人から受け継いだ知識を超えようとしたことである。古代ギリシアの世界をまとめていたのは民族的な絆というよりは文化的な絆だった(☆24)。

この引用文から、先史から文明への文化的連続性がはっきりと読み取れる。ギリシア数学の確立者と思しき人物のことごとくが、エジプトやバビロニアの数学を学んでいる。ギリシア人の偉大さは、知識の創出でなく知識の吸収欲・好奇心だったのである。その一人タレースはさまざまな幾何学の定理を初めて証明して、ユークリッドの偉大な演繹的体系への道をつけたといわれている。こちらの記述はタレースのエジプト滞在を考量すれば納得がいく。イオニア地方の沿岸サモス島には太陽中心説を唱えたアリスタルコス(前320頃-前250頃)が生まれているが、同島には、先史時代に西アジア系の先住諸民族が暮らしていた。エレア派でパルメニデス(前520頃-前450頃)に師事したメリッソス(前470-?)や、ピタゴラス(前582-前496)も同島の出身である。神話的にはいざ知らず、民族的にも文化的にも生粋のギリシア人など何処にも存在しなかった。

さらに、ネッツ&ノエル共著『解読! アルキメデス写本』には、ヘレニズム時代に活躍したアルキメデス(前287?-前212)について、こう記されている。

アルキメデスこそ、微積分を成立に導いた最大の立役者であり、物理世界に数学を応用した先駆者である。西洋の科学はまさにアルキメデスの脚注にすぎず、ゆえにアルキメデスは人類史上最も偉大な科学者と言える(☆25)。

そのアルキメデスはシチリア島に生まれたが、エジプトのアレクサンドリアで修学したと言われる。それが正しければ、彼はギリシア本土でなくエジプトでヘレニズム文化を学んだことになる。そういった事情を知ってしまうと、カジョリの解説は的を射ているわけである。ギリシア哲学諸派のうち、第一の自然学グループに加え数学グループもまた、アジア的な要素を含むエーゲ海文化と称した方が正しい。この自然・物質的思想グループを、プラトンのイデア・愛知的思想を軸とするギリシア哲学派に組み入れるのは、実におかしいと思われる。後者は紀元後にキリスト教思想の核心となって現代に連なるが、前者は19世紀→20世紀初頭に開花する原子論の遠い先駆として現代に連なる。そのように整理するならば、原子(分子)の概念を具体的に説明したデモクリトス(前460年頃-前370年頃)、それに倣って概念を豊富化したエピクロス(前341年 -前270年)、さらにはローマのルクレティウス(前99頃-前55)までの一群を、系譜でなく類型として、第一の自然学・数学グループに組み入れるべきである。

四、歴史の連続と断絶

歴史理論の一つに連続説と断絶説がある。前者は、歴史は因果の絡みをもって連続していると見る立場であり、後者は断絶していると見る立場である。マルクス的な唯物史観は断絶説の代表である。革命が断絶をもたらす。ヘーゲル哲学の場合、歴史はアジア的→ギリシア的→ローマ的→ゲルマン・キリスト教的と段階を踏んで弁証法的に進歩するが、表舞台から去った段階は二度と復活してこない。さて、本稿のテーマであるギリシア哲学の文化史はどうなっているだろうか。欧米の歴史家や文化史家は、たいがい、アジア的時代を黎明期とし、ギリシア時代をヨーロッパ文化の開始期とみる。ギリシア哲学の場合、イオニア学派・自然学は黎明期におかれる。また、ソクラテスに始まる本来の哲学(philosophy)を受容していない学究(science)は哲学でない、と見なされてきた。そういう区分や見方が不自然であること、それを明確にするのが本稿のねらいでもあった。

ギリシア哲学を受け入れているドイツ思想やフランス思想でなく、もともとその系譜にない日本思想に「哲学の欠如」という語はそぐわない。西洋思想の一角に存在するギリシア思想由来の哲学はなくて当然である。欠如を云々するのでなく、「アジアには〇〇がある」という主張を対置できればいいのである。例えば、アジアの〇〇に私は、わが造語ながら「感念」を当てはめている。理性・理性知の「理念」に対応する感性・感性知の「感念」である(☆26)。その際に重要な確認として、古代ギリシア思想は地中海沿岸の諸民族・諸言語が担った雑然たる交流のアンサンブルだという点である。イオニア生まれのタレースは、両親がフェニキア人であり、エジプトに遊学している。北アフリカ(現リビア)はキュレネー生まれのアリスティッポスは、アテネ市民に対して自らを「旅の人(stranger)」と称している。

19世紀ドイツの文化史家ヤーコプ・ブルクハルトは、『世界史的諸考察』において以下のように主張している。

かりに8世紀の初めに存在したヴョルスパはスカンジナヴィア人の神話的な歌謡(der Gesang)の強力な証拠(ein gewaltiges Zeugnis)であり、それは普通の神話の外に世界の没落と新しい大地の発生を含んでいる。さらに、エッダ(die Edda)の神話的な歌謡も、神話や外観や数限りない名称において異常なまでに富んでいる(☆27)。

「ヴョルスパ(Wöluspa)」は、スカンジナヴィアやザクセンなどゲルマン系諸民族の儀礼に関係し、非キリスト教の異教的な世界に先史時代から残る伝承「ヴョラの言葉=巫女の啓示(Rede der Wöle = Offenbarung der Seherin)」である。ブルクハルトは、一方では先史からの伝承に言及し、それなりの神話的意義を認めている。しかし、他方では非ギリシア地域の先住民を“der Barbar”と表記し、その習俗を“die Barbarei”としている(☆28)。その用語法は、古代や前近代のヨーロッパ人には「野蛮人」「蛮習」などの意味で常識だったが、19世紀ヨーロッパ人にも、けっこう常識だった。なにもブルクハルトに限ったことではない。けれども、事実は違った。ブルクハルトは原則として認めないが、初期のギリシア人が「ギリシア語を話さない人」という意味で使用した「バルバロイ」は、むしろ文化的先進地域の人々だった。ただし、彼らの文化と、それを吸収して成立したギリシア人の文化との間に、質的な差異があったのである。

先史人や野生人が営んだのは〔文化の第二類型〕であり、ギリシア人など文明人の営んだのは〔文化の第一類型〕である。その区別は私のオリジナルである。文化の第一類型の特徴は統合性・共通性にあり、文化の第二類型の特徴は分散性・個別性にある。その際、両者の中間に「連合」という構えをおいて関連付けてみると、第二類型に連合の機軸を見いだすのは、一見すると困難である。けれども、連合は連合であって、統合ではない。そこが肝心な点である。連合とは個別が結合ないし提携した状態をいう。それに対して統合とは個別を止揚あるいは支配した状態をいう。統合は個を超えたグローバリスム(単一世界化)に適するが、連合はそれに適さない。個から始まる結びつきであって、私のいうクレオリゼーション(多様世界化)に適している(☆29)。例えば、コメとムギとトウモロコシとタロイモ、これらは諸大陸と洋上諸地域において人々を連合させうる文化要因である。耕作(cultivation)は文化(culture)と同類語である。第二類型的文化は個別だが水平的に連合できる。それに対して第一類型的文化は文明(civilization)に昇華している。複数並ぶと高低の格差が見られて、上位文化が下位文化を統合したがる傾向にある。こちらは近代的な思考の特徴であり、連合の機軸になりにくい。

本稿でつぶさに検討したギリシア自然学は、プレ・ポリス時代を継承してタレースに結実する第二類型的文化から始まり、ポリス時代のプラトンに代表される第一類型的文化を支えつつ、16-17世紀にベーコンの経験論哲学を支え、現代に至ってはアインシュタインの相対性理論を支えたのだった。ところが、20-21世紀の量子力学は第二類型―自然学―から離脱した。さらには、第一類型に属する科学的思考さえも疎ましく思い、技術至上に傾きすぎて、第一類型―古典力学―からも離反してしまった。現代の技術をおおきく概念区分すると二つある。①人間をアシストしてその不健康と苦痛を軽減し心を豊かにするローカル・テクノロジー。②人間をコントロールしてその健康と楽しみを増幅しモノを豊かにするデジタル・テクノロジー(☆30)。理念(理性)と感念(感性)のバランスの上に成立する科学的思考を忘却すると、技術は②へとひた走ることになる。科学文明論的倫理の観点から構想するならば、未来における①と②の連合を目指して、ソクラテス・プラトン・アリストテレスの類型ばかりでなく、ギリシア哲学における自然学や物理学、数学の類型をあらためて追認識する必要があるのではないだろうか。

むすびに

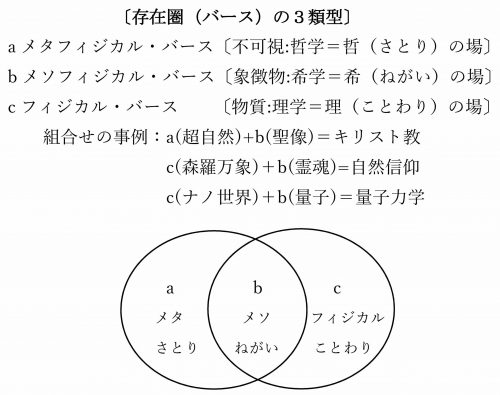

追認識の作業として、第一に、イオニア学派的な自然学のさらにその以前に目を向けなければならない。ベーコンに倣うまでもなく、呪術的であれ非宗教的な自然崇拝(フェティシズム・アニミズム)の再評価である。まずは、19世紀アメリカの人類学者ルイス・ヘンリー・モーガンに代表される先史古典民族学の手法でもって、その残存形態を調査することが重要である。そのためのフィールドはアジア一帯に多く存在する。そこでは物理学の姉妹である「理学」が役に立つ。理(ことわり)の学問である理学は自然探究の学(physics)である。無為自然の探究としてもよい。また、哲(さとり)の学問である哲学は超自然にも係る学(metaphysics)である。ソクラテス・プラトンからヘーゲルまでの研究としてもよい。両者には確たる接点がない。その両者を仲介するのが希(ねがい)の学問たる「希学(mesophysics)」である。私の造語である(ここに挿入する〔存在圏(バース)の3類型〕図参照)。哲学者の柴田隆行によると、西周は1861年に“philosophy”を「希賢学」と翻訳し、ついで「希哲学」と翻訳した。当初は「理学」という訳語だったのだが、それは物理学の意味でも使用されるので変更したのだという(☆31)。「希」は“philo”、すなわち「愛」でもある。だが、とくに日本では、哲学は希望や愛を失い、訓詁学に転変した。どうしたなら回復できるか。単純である。ソクラテス・プラトン的な意味での哲学はタレース・アリスティッポス的な意味での自然学と連合すればいいのである。

追認識の作業として、第一に、イオニア学派的な自然学のさらにその以前に目を向けなければならない。ベーコンに倣うまでもなく、呪術的であれ非宗教的な自然崇拝(フェティシズム・アニミズム)の再評価である。まずは、19世紀アメリカの人類学者ルイス・ヘンリー・モーガンに代表される先史古典民族学の手法でもって、その残存形態を調査することが重要である。そのためのフィールドはアジア一帯に多く存在する。そこでは物理学の姉妹である「理学」が役に立つ。理(ことわり)の学問である理学は自然探究の学(physics)である。無為自然の探究としてもよい。また、哲(さとり)の学問である哲学は超自然にも係る学(metaphysics)である。ソクラテス・プラトンからヘーゲルまでの研究としてもよい。両者には確たる接点がない。その両者を仲介するのが希(ねがい)の学問たる「希学(mesophysics)」である。私の造語である(ここに挿入する〔存在圏(バース)の3類型〕図参照)。哲学者の柴田隆行によると、西周は1861年に“philosophy”を「希賢学」と翻訳し、ついで「希哲学」と翻訳した。当初は「理学」という訳語だったのだが、それは物理学の意味でも使用されるので変更したのだという(☆31)。「希」は“philo”、すなわち「愛」でもある。だが、とくに日本では、哲学は希望や愛を失い、訓詁学に転変した。どうしたなら回復できるか。単純である。ソクラテス・プラトン的な意味での哲学はタレース・アリスティッポス的な意味での自然学と連合すればいいのである。

現代における哲学と自然学の連合は如何にして実現できるか。同じことだが、量子力学は第二類型―自然学―から離脱し第一類型―古典力学―からも離反して、いったい何処へ向かうのか。〔メソフィジカル・バース〕である。とりあえず、ここに挿入する〔存在圏(バース)の3類型〕図を用いて説明しておく。(c)は自然世界、(a)は超自然世界、それに対して(b)は、両者の中間に重なって位置する中間世界。(b)には、(a)に根を有しつつ(c)の動きをする存在と、その逆の存在が入る。量子力学における量子の動き〔量子もつれ〕は正しく(b)そのものである(☆32)。

いくたりかの新造語を用いて起草した本稿は、このままでは多くの読者諸氏に理解されないだろうと思う。しかし、2020年、コロナ・パンデミックを契機として本格的に入りこんだ量子力学への科学文明論的批評の文筆活動は、ここに一つの区切りを刻することができ、私としては一段落している。今後は、諸氏からの批評・批判のリプライ・コメントを受け応答していきたいと思っている。

注

01 Diogenes Laërtius, tr. by C.D.Yonge, The Lives and Opinions of Eminent Philosophers. London, 1915, p.3. ディオゲネス・ラエルティオス、加来彰俊訳『ギリシア哲学者列伝(上)』岩波文庫、2007年、12-13頁。

02 19世紀ドイツの哲学者カール・マルクスは、1830年代中頃の学生時代に、ヘーゲル哲学の研究に勤しみつつ、あわせてヘレニズム哲学を研究し、学位論文「デモクリトスの自然哲学とエピクロスのそれとの差異」を執筆した。石塚正英『マルクスの「フェティシズム・ノート」を読む』社会評論社、2018年、第II部第1章、参照。

03 以下の拙稿を参照。「学問論を軽んじる量子力学―古代原子論とマルクス原子論を参考に」、石塚正英『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第2章。なお、ギリシア自然学の中でも、例えばエピクロスの議論を私は現代量子力学の参考資料として意識している。以下に一例を引用する。EPICURUS, tr. by Cyril Bailey, Oxford, 1926, p.23. 出隆/岩崎允胤訳『エピクロス―教説と手紙』岩波文庫、1978年、12頁。英文は引用者の挿入。

全宇宙は〈物体と場所と〉である(the universe is [bodies and space]:)。けだし、物体の有ることは、感覚(sence)それ自身が万人のまえで立証していることであり、そして不明なものについては、前述したように、感覚にしたがい思考によって判断せねばならない。また、かりに、空虚とか空間とか不可触的な実在とか呼ばれるものが有らぬとすれば、物体は、それの存するところをも運動するところをも、もたないことになろう、しかも我々の感覚には、明らかに物体は運動するものとして現われているのに。(中略)さらにまた、物体のうち、或るものは合成体であり、他のものは合成体をつくる要素である(among bodies some are compounds, and others those of which compounds are formed.)。そしてこれらの要素は、――あらゆるものが消失して有らぬものに帰すべきではなく、かえって、合成体の分解のさいには、或る強固なものが残存すべきであるからには、――不可分(アトマ)であり、不転化である。つまり、それらは、本性上充実しており、どんなものへも分解されて行きようがないのである(they are completely solid in nature, and can by no means be dissolved in any part.)。したがって、根本原理は、不可分な物体的な実在(the first-beginnings are indivisible corporeal existences. 原子)でなければならぬ。

04 ヘロドトス「歴史 巻二・五二」、松平千秋訳『歴史』上巻、岩波文庫、1971年、196-197頁。ヘロドトスはこうも記している。「ディオニュソスのみならず、ほとんどすべての神の名はエジプトからギリシアへ入ったものである。ギリシアの神々がギリシア外の国から招来されたものであることは、私が自ら調査して確かめたことである。それも大部分はエジプトからの伝来であると私は考えている」。同上、195頁。

05 石塚正英『価値転倒の社会哲学―ド=ブロスを基点に』社会評論社、2020年、第4章「エウセビオスの中のサンコニアトン」参照。

06 石塚正英『情報化時代の歴史学』北樹出版、1999年、第1部、II「移動する諸民族」、参照。

07 Diogenes Laërtius, ibid., p.83. ディオゲネス・ラエルティオス、前掲書、174頁。

08 アウグスティヌスに対する母親モニカの関係について、私は以下の拙稿にまとめた。「マグリブ文化に垣間見える原初性―アウグスティヌスの母をヒントに―」。その中で私は「アンブロシウスとアウグスティヌスの母モニカの間で交わされた行為は、どこかおかしい」とした。おかしいと思う根拠はモニカのマグリブ性である。本稿は未公開である。近々、歴史知研究会創立25年記念誌に掲載する予定である。

09 八木雄二『哲学の始原―ソクラテスはほんとうは何を伝えたかったのか』春秋社、2016年、54頁。

10 三嶋輝夫『ソクラテスと若者たち―彼らは堕落させられたか?』春秋社、2021年、212-213頁。

11 Xenofpon’ Memoirs of Socrates, by Sarah Fieldings, London, 1767, p.108-110. クセノフォン、佐々木理訳『ソクラテスの思い出』岩波文庫、1981年、68-69頁。

12 L.A.Seneca, tr.by R.Cambell, Letters from a Stoic, Penguin Books, 1969, p.163.

13 澁澤龍彦訳『マルキ・ド・サド選集』第5巻「悪徳の栄え・悲劇物語」桃源社、1964年、5頁。

14 G. Büchner, Werke und Briefe, Frankfurt a. M. 1968, S. 421f. 手塚富雄/千田是也/岩淵達治監修『ゲオルグ・ビューヒナー全集』河出書房新社、1970年、336頁。

15 Diogenes Laërtius, ibid., p.85. ディオゲネス・ラエルティオス、前掲書、178頁。

16 Francis Bacon, The Advancement of Learning, edited. by W.A.Wright, Fifth Edition, Oxford, 1900.(1st. 1605), p.107-108. フランシス・ベーコン、服部英次郎/多田英二訳『学問の進歩』岩波文庫、2007年、154-155頁。

17オウィディウス『変身物語(下)』(岩波文庫、2004年、307-308頁)から、ベーコンの引用した個所に続く文章を拾っておく。

万物は変転するが、何ひとつとして滅びはしない。魂は、さまよい、こちらからあちらへ、あちらからこちらへと移動して、気にいったからだに住みつく。獣から人間のからだへ、われわれ人間から獣へと移り、けっして滅びはしないのだ。柔らかな蝋には新しい型を押すことができ、したがって、それはもとのままではいられないし、いつも同じ形をたもつことはできないが、しかし同じ蝋であることに変わりがない。それと同じように、霊魂も、つねに同じものではありながら、いろんな姿のなかへ移り住む――それが私の説くところだ。

18 日本中世文学専攻の兵藤裕己は、「さわり」について以下のように記述している。

琵琶法師の琵琶の音色を特徴づけるサワリは、大陸から渡来した時点ですでに存在したのか。それとも、西日本に渡来したのちに、わが国で独自に工夫されたのだろうか。(中略)それは日本人独自の創造というより、「自然世界」のざわめきに声をあたえる盲人芸能者たちの創造だったろう。サワリのない純音(楽音)で演奏される雅楽琵琶にたいして、サワリによって意図的にノイズ(倍音)をひびかせる琵琶法師の琵琶は、形状は似ていても、ほとんど別種の楽器といってよい。『琵琶法師―<異界>を語る人びと』岩波新書、2009年、30-31頁。

19 石塚正英「音文化の感性文化論的解釈」、同『感性文化学入門―21世紀の新たな身体観を求めて』東京電機大学出版局、2010年、参照。

20 Francis Bacon, ibid., p.122-123. フランシス・ベーコン、前掲書、175-176頁。

21 ジェームズ・フレイザー、石塚正英監修、神成利男訳『金枝篇―呪術と宗教の研究』国書刊行会、2004年~(全10巻+補巻、2025年現在第9巻まで刊行)、参照。

22 フロリアン・カジョリ、小倉金之助訳『初等数学史(上)古代・中世編』ちくま学芸庫、2015年、70頁。

23 松山壽一『造形芸術と自然-ヴィンケルマンの世紀とシェリングのミュンヘン講演』法政大学出版局、2015年、40-48頁、参照。ヴィンケルマンの芸術思想に関しては、ほかに以下の著作を参照。ヴォルフ・レペニース、小川さくえ訳『十八世紀の文人科学者たち―リンネ、ビュフォン、ヴィンケルマン、G.フォルスター、E.ダーウィン』法政大学出版局、1992年。

24 リチャード・マンキェヴィチ、植松靖夫訳『図説世界の数学の歴史』東洋書林、2002年、24頁、28頁。

25 リヴィエル・ネッツ/ウィリアム・ノエル、吉田晋治監訳『解読! アルキメデス写本』光文社、2008年、51頁。

26 わが造語「感念」の意味内容については、以下の拙著に記してある。「感性文化と美の文化―バウムガルテン・ヘーゲル・フレイザー」、同『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第11章、274頁。ついてはその部分に追補を加えつつ、あらためて紹介する。――ヘーゲルは、先史時代でなく古典古代つまりグレコ・ローマン時代からポジティブな歴史を語り始める。しかし文字をもたないケースもある非ヨーロッパ諸民族の数千年にわたる〔身体知〕〔感性芸術〕の成果、それを理念と呼べないとして、何と呼べばよかろうか。理性知と一致する「理念“Idee”」ではなく、感性知・身体知と一致する概念の命名である。あえて私の造語で言えば、「感念“Sinn”」――感性知・身体知すなわち感念――を想定するものである。私はドイツ語の“Sinn”に日本語の「感念」という訳語をあてがっているのではない。反対である。日本語の「感念」にドイツ語の“Sinn”を訳語としてあてがっているのである。「感念」のドイツ語訳として、“Sinn”には当たらずとも遠からずの諸概念が備わっていると思っている。それらの諸概念を連合させれば「感念」を表現できるだろう。精神に発する理念に対する、身体に発する感念という捉え方の重みは「念」でなく「感」にある。身体を介さず心に強く思うだけで物事を動かす「念力」とは違う。遊行聖一遍に共鳴した仏教詩人の坂村真民(1909-2006)は「念ずれば花開く」と言ったが、こちらの「念」はドローメノンとレゴメノンすなわち感性知・身体知に関わる。ついでに言うと、アリスティッポスの天衣無縫なマグリブ的思考は、「理念」よりも「感念」に近いのだろうと、私は思っている。

27 Jakob Burckhardt, Weltgeschichtliche Betrachtungen, Berlin/Suttgart, 1905. S.70. ヤーコプ・ブルクハルト、藤田健治訳『世界史的諸考察』岩波文庫、1972年、107頁。

28 石塚正英「ブルクハルト史観の批評」、同『バロック的叛逆の社会思想』社会評論社、2023年、第5章、参照。

29 以下の拙著を参照。石塚正英『アソシアシオンの世界多様化―クレオリゼーション』社会評論社、2015年。同『近代の超克―あるいは近代の横超』社会評論社、2015年。

30 石塚正英「ローカル・テクノロジー論―収奪技術から還流技術へ」、『東京電機大学総合文化研究』第7号、2009年、参照。

31 柴田隆行「哲学」、石塚正英・柴田隆行監修『哲学・思想翻訳語事典』論創社、2013年、209-210頁、参照。とくに、以下の記述が重要である。「ソフィアやソフォスという言葉は以前からあった。それにフィロスという言葉をつないでフィロソフィア、フィロソフォスという言葉をつくり、これまでの知のあり方を問い直したのがソクラテスだった。ところが「哲学」ではフィロスを削ってソフィアを残すことになる。これはたんに口調上の問題にすぎないのだろうか。(中略)日本における「哲学」のあり方は、「希学」ならぬ「哲学」となった翻訳語そのものに象徴的に現われているといえよう」(210頁)。

32 詳しくは以下の拙稿を参照。「量子力学は科学でなく技術である」、webジャーナル「公共空間X」2025.03.10. http://pubspace-x.net/pubspace/archives/12826

【付記】フランクフルト学派などヨーロッパ現代哲学、および西周・岡倉天心・柳田国男ほか日本近現代思想の研究者である清水多吉氏は2024年12月3日に永眠された。享年91歳。私は、清水氏とは1970年以来の長く深い交流がある。1975年、氏は拙著『叛徒と革命―ブランキ・ヴァイトリンク・ノート』の出版を支援された。1990年代には、社会思想史学会会長時代の清水氏を私が常任理事として支えた。さらに、2001年にはわが博士論文『フェティシズムの思想圏―ド=ブロス・フォイエルバッハ・マルクス』の学位審査を氏が担当された。ほか、列挙すれば十指に余る。ここに感謝と哀悼の意を表し、ギリシア哲学の再審に係る本稿を哲学徒清水多吉氏の魂魄に献げるものである。2025年3月19日

(いしづかまさひで)

(pubspace-x12881,2025.03.22)