石塚正英

まえおき

大類 伸『ルネサンス文化の研究』清水弘文堂、1971年(初版1937年)からの【引用】と【注記】。〔 〕付きの小見出しは引用文に関係するもので、引用者が付した。文中の「/」は改行を示す。下線は引用者による。引用に際し、(中略)を挟んで必要箇所の抜粋にとどめている場合がある。翻訳文中の漢数字は算用数字に変えてある。大類伸(おおるい のぶる、1884-1975)は、東京帝国大学卒業後、日本城郭史の研究に着手し、1915年、同研究で学位を取得する。1924年から44年まで東北帝国大学でヤーコプ・ブルクハルト研究のほかルネサンス研究に勤しむ。戦後は西洋文化史全般に幅を広げた。主要著作は以下の通り。『城郭之研究』日本学術普及会、1915年。『史学概論』共立社、1932年。『ルネサンス文化の研究』三省堂、1938年(清水弘文堂書房 1971年)。『西洋文化史論考』誠文堂、1961年。

☆ ☆

【引用01】「自然に還れ」とは18世紀の旧王朝文化の爛熟期におけるルソーの叫びであり、「聖書に還れ」とは十六世紀のローマ教会俗化に対するルーテル等教会改革者の運動であった。歴史の流れは絶えず低きより高きに向って流れ、人類の文化は不断の連続をなして永久に進歩発展の途をたどって行く。日の新たにしてまた日に新たなりとは実に歴史の姿に外ならない。しかしその絶えざる進歩発展の流れの間に、我等はしばしば「昔に還れ」の叫びを聞く。遠い将来に理想の黄金時代を描きつつ、その目標に向って努力を続ける人々と共に、また過去の幸福平和の時代に憧れてその再現を現代に求めてやまない者もある。この「進歩」と「復古」との二つの努力は、その方向は相反しながらも互に協力しつつ文化の向上発展を生んで行く。「自然に還れ」といい「聖書に還れ」というのも、結局は現在の行詰った状態に新しい展開を与えるその一方向を示したに過ぎない。そこに「還れ」というのは、勿論古き状態をそのまま再現する、即ち昔の状態そのままに還るの意味ではなくして、新生面展開の一方便として復古の形式に拠ることに外ならないのである。(中略)/かくして歴史上における復古の運動は、それが単なる過去への低回趣味でない限り、新しい発展への強い自覚の現れなのである。自己にとって外的関係にある一切の服飾を投げ打って、真に自己に内在するものの覚醒を促し、その覚醒に基いて新しく進路を開拓する、それが意義ある「復古」または「復興」に外ならない。それは「新興」および「新生」と一致する「復古」および「復興」なのである。かかる運動は絶えず繰返されつつ、歴史の発展は永久に進んでゆく。彼の十五世紀前後にわたって欧州諸国に起ったルネサンス(文芸復興)の運動も、以上の如き意味において見られるべき復古的新興の一現象なのであった。(1~3頁)

【注記01】石塚注記:ルソーははたして文字通り「自然に還れ」と主張したかはわからない。大類の弟子にしてルソー研究者の酒井三郎によると、ルソーの著述に当ってみたが記述が見つからなかったとのことである。私は、その文言は、腐敗しきった同時代に向けた一種のカリカチュア(風刺)かエピグラム(警句)と理解している。ルソーは原始回帰論者ではなく、当時の時代思潮に対する価値転倒的な風刺をなした思想家なのである。それはある意味で、「復古」または「復興」に外ならない。それと同様の出来事をドイツ社会民主党員であり風俗史家とか風刺画収集家でもあったエドゥアルト・フックスにおいて示してみたい。フックスは、彼が収集した風俗画・諷刺ビラ・宣伝パンフレット・広告ポスターの多くが、いかなる類のものであれおよそ「秩序」というものを、ある時は当然の根拠をもって、ある時はこっそりとなし崩しに、またある時はやみくもに壊すか穴だらけにする、そのような効果や役割を保持していることを知っていた。ある体制をぐさりと諷刺してその土台を突き崩すカリカチュアは、ときに体制を選ばないこともある。例えば、フックスは、『ヨーロッパ諸民族のカリカチュア』(1901-03)の中で、1848年ドイツ革命に関連して、バイエルン王ルートヴィヒ一世を批判的に諷刺した画を紹介している。 だが諷刺のしかたは、政治的にでなく風俗的に、あるいはエロティックに、である。王の愛人ローラ・モンテス嬢の肉体・情欲を通して諷刺されている。裸のローラ・モンテス嬢は、王権の政治的転覆と民衆の社会的解放を二つながらに表現していたのである。その際、1848年段階における民衆の社会的解放は、公序良俗といったレベルをはるかに越え出て、一切の権威を否定しさる要素を萌芽として内に含んでいた。

【引用02】蓋しルネサンスの全欧的乃至北方的意義を強調するか、或はその伊太利的南方的意義を重視するかは、ルネサンス研究の方法論上の一主題でもあり、又研究者の世界観の問題でもあって、直にその是非を決定するのは困難であるが、伊太利ルネサンスを主題とする自分の立場からして、私は南方的意義を主張する意見に賛成するものである。要するに私は伊太利ルネサンスの独自的意義を、全欧的傾向の名によって抹消し去ることを避けたいのである。(46~47頁)

【注記02】ルネサンスにおけるイタリア的南方的要素と全欧的北方的要素の対比について、私は、それは類型の対比であって、いずれかの優位を見定める対比であれば、それはナンセンスと思っている。イタリア内部にはさらにフィレンツェ派やヴェネツィア派といった諸派が存在した。また、時系列からして、後者が前者の影響下にあることは当然である。ルネサンス期の人文主義者の先駆は、ラテン語でなくイタリアの一地方語トスカナ語で大叙事詩『神曲』を著したダンテである。彼の思想は未だスコラ哲学の影響から脱してはいなかったが、『神曲』をはじめとしてトスカナ語の作品が多く、国民文学の先駆としての地位を築いたといえよう。次いで人文主義者としての生き方を定置した人物に、抒情詩集『カンツォ・エーレ』で理想の恋人ラウラへの恋を歌った詩人ペトラルカがいる。彼は若い頃からギリシア、ローマの埋もれた文献の発掘に努力し、ミラノのヴィスコンティ家など各地の有力者に仕えた。またボッカチオは近代小説の原型といわれる『デカメロン』の中で、素朴な人間性を明瞭に描いて、当時の世相を痛烈に批判した。ことほど左様に、彼らを一括りにするのも、一面ではおかしいのである。対して、アルプス以北のルネサンス、いわゆる北方ルネサンスの一般的特徴を考えれば、共通点としては内省的・思索的な面が強まったことにある。だが、古典古代をはみ出して、ヘブライ語による『聖書』研究も盛んとなった。ようするに、どちらの派が優れているなどど議論するのは、場合によりけりであるとしても、とにかくおかしいのである。

【引用03】元来歴史の発展過程に於て屡回顧的現象の起るのは周知の事実で、昔を回顧し復古を求めることに依って、新しい発展への契機を掴む次第である。此の回顧的傾向にも二大別がある。一は発展の源始に遡ってそこに創造の力を汲み取るものであり、二は発展の高潮期の完成を仰いで新発展の理想とするものである。云うまでもなくルネサンスの古典文化崇拝は後者であり、又宗教改革者が原始基督教的理想への復帰を叫んだのは前者である。(57頁)

【注記03】「回顧的傾向」に関する大類の分類は、その基準が曖昧である。①「源始に遡ってそこに創造の力を汲み取る」のと、②「発展の高潮期の完成を仰いで新発展の理想とするもの」とでは、比較の時代が同一ではない。①は先史であり②は古代ギリシアである。その二つには明確な類型的相違がある。①に関連して、動物は神像、神霊をつくらない。これを果たした瞬間、その行為者は人間となったのである。ただし、この自然神は崇拝の対象であるとともに攻撃の対象でもある。この自然神は先史に端緒を有する物在・具象であって、信徒はこれと物理的で現象的な関係を取り結ぶ。②に関連して、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教など文明宗教の神霊・抽象とは類型が違う。後者は崇拝至上の唯一神、超越神である。それから見たなら、①の自然神は神ではない。これを崇拝し攻撃もする精神文化は宗教ではない。19世紀ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハは、キリスト教批判・唯一神批判で知られるが、非キリスト教的世界の自然信仰は否定せず、むしろこれを称えている。

可視的な自然神造立の儀礼観念を、私は〔先史の精神〕と呼ぶ。それを特徴付けると、以下の3項目に該当する。➀神が人をつくるのでなく、人が神をつくる。②暦の中に行事・儀礼があるのではなく、行事・儀礼の後に暦ができていく。③〔模倣の見立て〕によって神と交信するのでなく、〔成切りの実現〕によって神と交信する。〔先史の精神〕の真逆が〔文明の精神〕である。後者からみると、三項目とも価値や地位、順序が転倒している。先史人は理性よりも感性に馴染む精神をもち、文明よりも野生に馴染む身体をもつ。ただし、〔先史の精神〕は端緒(Anfang)であり、それは文明社会に継承され、現代に至っても、通奏低音のように潜在している。

【引用04】元来歴史の発展を二つの力の対立からして説明する風は、当然美術史にも認められることで、改めて説くまでもないことと思う。但しゴティックの対立としては常にルネサンスが説かれ、なおロマネスクもゴティックに対立するものとして屡挙げられる。そうして以上の結果としてルネサンスに対立するバロックが、ゴティックと相通ずるものとして考えられるのも無理はない。併し様式の内面的乃至精神的解明が精緻となるに従って、以上の各様式は形態そのままでは互に相対立する点もあり、又共通する点もあって、簡単に論じ去ることが不可能となる。即ちゴティックとルネサンスとは互に複雑な交錯関係に置かれたもので、一概に対立として見ることは困難となる。(87頁)

【注記04】「複雑な交錯関係」にある美術史の背景として、同様の関係にある時代思潮を見なければならない。たとえば均整のとれたルネサンス様式(16-17世紀初)にはギリシア的思潮の文芸復興が与件としてある。その後登場するバロック(17-18世紀初)は、その意味(Baroque, 歪み、異様、奇妙)からして均整を破壊するアンバランスを特徴とする。当然にもゴシック(12-15世紀)とも相反する。宗教改革(聖書文字に還れ)とルネサンス(古典古代に還れ)は破壊的バロック期にとって時代思潮的な背景として意義を有する。ところで、ドイツではバッハやヘンデルがバロック音楽を確立したと言われるが、いったい何をゆがめたり壊したりしたのだろうか。カトリックつまり正統の秩序を、プロテスタントつまり抗議の秩序におきかえたのだろうし、宮廷音楽に世俗的ないし民俗的要素を入れこんだことではないだろうか。

【引用05】(シュマルソウA.Schmarsow, Gotik in der Renaissance, 1921, S.90-91.によれば)要するにルネサンスの近代的精神は心霊をのみ唯一価値として認めず、寧ろ物体に対する造型的な実態的観照を悦ぶに至った。(90~91頁)

【注記05】シュマルソウの紹介となっているが、ここに大類文化史学の粋が記されている。ルネサンスは、霊肉二分の中世キリスト教的価値観を打破する方向で精神文化をはぐくんだということである。なにも心霊主義から物質主義へと歴史が断絶的に展開したと言いたいわけではない。

【引用06】ゴティックとルネサンスとは必ずしも「矛盾」ではなく、両者の間に必然的な史的連続性が見出される。かかる立場よりすればゴティックはルネサンスの必然的前提であり、それ無くしてはルネサンスは考えられない事となる。それは既に以上諸家の説に於て充分に認められるが、特にフライに其の顕著な例を見出す。彼は云う。『ルネサンスや近代の世界観に決定的影響を与えた空間的感覚は、既にゴティック概念(連続的な無限的な観念)のうちに朧ろげながらも存在している。古代の明晰な形態観念からルネサンスの幾何学的空間観念に到達する過程としたは、ゴティックは必然的なものであった。……ゴティックが空間観念を時間的体験に依って解決したことに依り、形態観念を離れて空間を一つの統一体として見ることが可能となった。かくしてゴティックの複雑な時間的空間的観念はルネサンスの必然な前提となったのである』と。(D. Frey, Gotik und Renaissance, Augsburg, 1929, S.89.)(93頁)

【注記06】「ゴティックとルネサンスとは必ずしも「矛盾」ではなく、両者の間に必然的な史的連続性が見出される」と大類が記すのは、少々曖昧な表現である。端的に言って、矛盾ではないのか。それとも連続なのか? 矛盾が連続するとは、これ如何に。私の用語で言うと、転倒である。価値転倒である。転倒には正立が前提され、正立には転倒が前提される。その両極間の交互運動がゴティックとルネサンス、あるいはそれらとバロックの間に存在しているのである。その相互関係はヘーゲルの弁証法とは関係していない。永遠に進む右肩上がりの発展とは無縁だからである。人のおこないやそこから結果するものごとは、その成り行きを自然にまかせると両義性や交互性を発揮する。静と動、天と地、緩と急、光と闇、合理と非合理、それらは相互に依存関係にある。ゴティックとルネサンス、あるいはそれらとバロックの間にもその指摘は当てはまる。転倒の必然という相互関係である。

【引用07】かくして我等は次の如く考えたいと思う。中世文化の豊潤な生命の現れであるゴティックの多様性は、現実主義となってルネサンスまで継承され、そこに等しくルネサンスの光彩に富んだ多様性を生んでいる。但しゴティックの多様性は其の統一性との調和が、流動的・生成的であったため、甚だ明晰を欠く統一を現じ(フライの所謂同時性ならざる統一)、神秘的・矛盾的・不可解なる趣を免かれなかった。ルネサンスの古代理想の復興が南方的感情の再興と伴って、所謂ルネサンスなる明晰な様式を生み出したのは、以上のゴティック的統一の欠陥(南方的立場より見たる欠陥)を補ったものとして充分有意義であった。此の理想主義の捷利は史的発展のリヅムを強調したものに外ならない。即ちゴティックとルネサンスとは等しく部分と全体、多様性と統一性との調和であるが、ただ一は流動的に精神的に、他は静態的に感覚的にそれを試みたに過ぎない(上述ケェレンの様式発展観参照)。トレルチュはルネサンスを中世に対比して、それは人間精神の解放ではなくして方向転換に過ぎないと云ったが、ゴティックとルネサンスとの差異も亦方向転換の外ならない。両者は史的連続に於て固く繋がれている。そうしてゴティック様式の本質を其の生成的要素に於て認める以上、ゴティックが何等かの形で次の時代へ存続してゆくことは当然である。ゴティックは生きた様式で凝結した芸術では決して無い。(96~97頁)

【注記07】大類のいう「ゴティックの多様性」は、私にすれば北方ゲルマン的・樹木崇拝的な垂直文化を背景にもったキリスト教的精神文化のグラデーション・バリエーションである気がする。他方、大類のいう「南方的立場」とは、私にすれば大地的・母神的な水平文化を背景にもったマリア崇拝的感性文化のグラデーション・バリエーションに思える。文化の生成と習合の系譜としてはアルプス以南の南方型からアルプス以北の北方型へ、であるが、ルネサンスにおいては地理的な影響でなく文化復興的な影響のもとに北方型から南方型への「方向転換」が生じたとみてもよかろう。

【引用08】フランクル(P. Frankl, Der Beginn der Gotik u. das allgemeine Problem der Stilbeginns, 1924.)はロマネスクに対立する概念としてゴティックを認め、前者を「存在様式」(Seinstil)とし、後者を「生成様式」(Werdenstil)としている。(中略)そうして彼は様式発展史上に此の「存在」と「生成」とが常に周期的に繰返されたことを認め、複雑無限の史的諸相の間に回帰的なる発展の系列を是認せんと努めている。此の如く二元の対立交渉に依って史的発展を説明することは何等の新味をも含んでいないが、フランクルに在っては「存在」・「生成」の原則的様式が、ロマネスク及びゴティックなる様式形態の裡に入込んで、複雑な交流関係を生んだことを力説して、原則的様式と様式形態との差別を立てたことは注目に値する。(98頁)

【注記08】フランクルを参照して大類が整理しているロマネスク=存在(様式)とゴティック=生成(様式)は、私にすれば〔水平〕と〔垂直〕に分類される。両者は、建築様式におけるバシリカとゴシックの対比でもある。水平構造は地中海的な感性文化の造形化であり、垂直構造はギリシア(プラトン)的な精神文化の造形化であろう。

【引用09】ロマネスク時代は君主の時代であり、ゴティックに入って君主に代って市民が台頭した。都市の囲郭・市場・市会堂はかかる市民文化の時代の生成的傾向の発現に外ならない。(103頁)

【注記09】文物制度の変化と儀礼習俗の変化はパラレルではない。文化慣性を考慮しなければならない。おおむね後者は後れをとるものである。大類のいう「ロマネスク時代」には「君主の時代」のみならず、同時代の儀礼習俗が含まれる。「ゴティックに入って君主に代って市民が台頭した」というが、ゴシックというキリスト教文化を都市文化と見る限りで「市民」の台頭が問題となる。その市民階層から縁遠い下層民や、城郭都市から遠い農耕社会にまでをゴシックに括ってはならない気がする。ジェームズ・フレイザー『金枝篇―呪術と宗教の研究』には、幼児キリストやマリアの像を食するカニバリズム的慣習を中世カトリック教会が取り入れている事例が紹介されている。「ヨーロッパではカトリック教会が、幼児キリストとその母の身体を食べるという無上の特権(the ineffable privilege of eating the persons of the Infant God and his Mother)を信者たちが享受できるよう、同じような方法を採用した。この目的のため、聖母マリアの像がある可溶性の無害な素材に印刷され、切手のようにシートで販売された。信者たちはこの聖なる象徴をことあるごとにできるだけ多く買い、それを一、二枚食物に貼り付けて丸薬のように飲み込んだ。この慣習は無知な貧民階級に限られたものではない。若き日のフォン・ホーエンスブロッホ伯爵と敬虔な母親は、このようにしてキリストと聖母マリアの身体を食物と一緒に飲み込むことを習慣にしていた」。ジェームズ・フレイザー著、神成利男訳、石塚正英監修『金枝編―呪術と宗教の研究』第7巻、国書刊行会、2017年、71頁。J. G. Frazer, The Golden Bough : A Study in Magic and Religion, MACMILLAN, 1990, part5, vol.2, p.94.

【引用10】ルネサンスは全体より部分へと分化的に発達する可能性があるが、ゴティックは部分より全体へと帰納的・総合的に向う傾向をもつ。此の点に於てゴティックはルネサンスよりも、より多く時代の文化諸生活と結合していると云われよう。

換言すれば「模範」に拘束された他力的なルネサンスは、自力的なゴティックに比して自由な発展性を欠き、当然存在様式に赴く結果となるが、ゴティックの肋骨天井は構造上の問題の考究の途中に起った結果で、全く生成的現象である。かかる生成的なゴティックが時代文化の全面的現象となり得たのは当然と思われる。ゴティック概念が特に豊かな史的内容をもつことも、以上の理由による次第であろう。固より茲に云うルネサンスの語が文化概念の一般的意味ではなくして、様式形態としての具体的意味に用いられていることを忘れてはならない。(105~106頁)

【注記10】大類は、ルネサンスを「模範」つまり古典古代に拘束されていると理解する。そうした拘束にとらわれないゴシックを「自力的」と見る。一般的な表現で「文芸復興」とされる文化運動にルネサンスは「拘束」されたのだろうか。ルネサンスは「模範」を吸収して成長したのではないのか。また大類は、ルネサンスに先立って出現した「ゴティックはルネサンスよりも、より多く時代の文化諸生活と結合している」と見る。なにか時代錯誤の漂う言い回しである。いかに引用する310、315、320頁の記述と比較せよ。「ゴティックはルネサンスの裡に充分に生きて居り、新時代を生む必然的前提として働いている」(310頁)。「確かにゴティックはルネサンスのうちに生きている。ゴティックを取入れる事なくしてルネサンスは成就されなかった。」(315頁)。「ゴティックは克服されたが、それは全く消滅したのではなくして新時代を生かす一の糧として働いている」。(320頁)

【引用11】ヴァザリの『名匠列伝(Giorgio Vasari, le Vite)』が伊太利ルネサンス研究の貴重な文献であることは云うまでもないが、特にその序文は今この問題――ルネサンス人の中世観――を取扱う場合に於て重要なるものである。(111頁)

【注記11】ヴァザーリ(1511-74)はイタリア・ルネサンス末期の建築家にして画家、美術史家である。ミケランジェロに学び,おもにローマで活躍した。著作『名匠列伝(画家・彫刻家・建築家列伝)』(1550)はチマブーエから彼の時代までの美術家の伝記を書いたヨーロッパ最初の美術史。ただし、逸話の中には捏造されたものも散見される。参考:石塚正英「バロックという社会思想―ジョルジョ・ヴァザーリから説きおこす」、同『バロック的叛逆の社会思想―ニーチェ・フロイト・ブルクハルト批判』社会評論社、2023年、第1章。

【引用12】ヴァザリの列伝序文は既に述べた如く三編に分かれている。そうしてその一に於て原始社会に於ける美術の起源を論じ、それがやがて希臘を経て羅馬帝政期に至って完美の域に達したと述べているが、その完成へまでの発展過程はヴァザリにとっては問題とならないので、従って彼の記述も特に注意すべきことが無い。彼にとって肝要なのは古羅馬の極盛期に於て古代美術が完美を極めたことであり、そうしてその完成美がいかに堕落し衰退し、さらに如何に復興したかの点にある。かくして序文一には中世に於けるゲルマン人の古代美術破壊と、醜い中世様式の跋扈とが詳述され、序文二に於て史的記述の目的と美術発展の三段階とを論じ、中世末より伊太利美術の興隆に至る間に新生命の復興し来ったことを述べ、更に序文三に至ってルネサンス高潮期の美術の完成と古典的理想の復興とに就いて記されている。即ち彼の出発点は古代羅馬の極盛期(彼に従えばコンスタンチヌス大帝以前、第二世紀か)である。希臘の古典時代は問題となっていない。(113頁)

【注記12】西洋文化史の樺山紘一は、『ルネサンスの演出家ヴァザーリ』(野口昌夫編著、白水社、2011年)の序論の中で、こう記している。「絵画も彫刻も、その演出効果にしたがって配置されるが、ここではとりわけ建築が果たす役割が重要である。いうまでもなく、建築はルネサンスの場合、ほとんどは都市空間を前提としており、その空間との調和や交錯を意図しては位置される。のちの表現を使えば、それは都市計画に相当する」(12頁)。その考察を参考にすると、ヴァザーリが古典古代の文化に関心を寄せたのはギリシア彫刻など個々の作品でなく、トータルな作品、例えばローマの建築文化なのだろう。教会建築でみるならばローマ市中のサンタ・サビーナ聖堂に例を見るバシリカ様式であり、中世に至ってそれを改変して登場するロマネスク様式やゴシック様式は、ヴァザーリには「古代美術破壊と、醜い中世様式の跋扈」というように感じられたのだろう。

【引用13】要するにダンテからマキャヴェリに至るまでの羅馬復興の思想は種々の変遷を経ているが、その間に共和的精神の高潮されたことは、ルネサンスを導く一の力として注目されねばならない。ペトラルカ、リエンツォなどの名がそこに深い意義をもって来る。そうした上述の傾向が時代の流れと共に専制君主の膝下へと赴くに至った事情は、伊太利ルネサンスの運命として、更に一層の興味或る問題を提供しているのである。(215~216頁)

【注記13】イタリアにおける「共和的精神の高潮」を象徴する出来事の一つに仮面劇および仮面カーニヴァルの市民層への浸透がある。仮面は古代においては宗教儀礼的な意義を有していた。仮面をかぶって神々と交信した。さらに先史時代には、アニミステックな儀礼において仮面をかぶって神になりきった。〔儀礼=信仰=日常〕に関係してきた仮面は、中世に至るとしだいに〔演技=芸術=非日常〕となりだした。そのような役割の転換を決定的にしたのがヴェネツィアの仮面カーニヴァルである。みながまったく同じ仮面をかぶって一堂に会し、市民共同体の共和的精神を高揚させたのである。「ルネサンスを導く一の力として注目されねばならない」のはペトラルカ、リエンツォなどばかりではない。市民共同体成員こそが大きな役割を演じたのである。大類の研究においては、そうした社会思想史的側面がやや少ない。20世紀前半という時代的制約といえようか。

【引用14】ダンテは都市自治の精神から羅馬の町を賛美するのではない。彼には帝政羅馬の偉大さこそ尊敬すべき唯一のものであろうが、自治共和の小規模な都市自治の理想はダンテには問題とならなかった。此の点ではペトラルカの方がより多くルネサンスの人間であったと云い得る。元来羅馬の共和的精神を賞揚するに至ったのはルネサンス以来のことで、中世には主として帝政羅馬の世界的精神が貴ばれたのであった。(236-237頁)

【注記14】フィレンツェ生まれのダンテは、紀元前59年に建設が開始した同国を古代ローマ帝国の後継とみなしていた。ダンテにとって、フィレンツェはその意味で偉大だっただけであり、「自治共和の小規模な都市自治の理想はダンテには問題とならなかった」。そのあたりの大類の考察は傾聴に値する。すなわち、通常、ルネサンスというとローマ文化よりもギリシア文化への注目度が高いが、【注記12】に記したとおり、都市ローマの建設からは、単体としての芸術作品でなく相互連携・諸文化の融合などの要素が浮かび上がってくる。大類がダンテの思いを重ねつつ「帝政羅馬の偉大」と記したのは、けだし名言である。

【引用15】ダンテの地上楽園は、人が永くそこに留まって無限の地上的幸福を享ける場所ではなくして、ただ真の天国に入る為め通過すべき場所に過ぎないのである。(257頁)

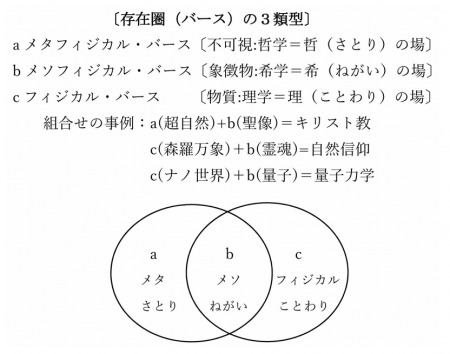

【注記15】「地上楽園」は〔煉獄篇〕の初歌に「第二の王国」と記され、最終33歌にその内容が記されている。そこは地上(地獄)と天上(天国)の中間に存在し、旧約聖書のエデンの園にあたる。神と人間が共存している。地獄からは人間が昇りつき、天国からは神が顔を見せに来る。『神曲』訳者の三浦逸雄は、こう解説している。「山のいただきの、もっとも高いところは、もはや雲のなかへはいることもあって、頂上にちかい色欲の環道をはいると、そこが地上楽園である。」(ダンテ、三浦逸雄訳『神曲 煉獄篇』KADOKAWA、改定初版、2013年、398頁)。「この煉獄を領域として規定するものは、実は地球的な秩序のほかに、それとは対照的な軌道である天の太陽的、獣帯的な秩序であって、しかもこれらの軌道でさえも、原動天とか至高天とかいう別の軌道のなかで存在しているのだ。この複雑な秩序の交錯し合うなかで、ダンテは自分をいかに正しくそれに調整しようかと努力しているのだから、読者が空間的にも時間的にも、こういう精神的な世界の把握に困難を感じるのも当然のことだ」(同上、399頁)。『神曲』を通して私が最も注目する場面がこの「通過すべき場所に過ぎない」地上楽園である。21世紀を生きる私もまた、そのような宙ぶらりんの世界を学術的に設定しているからである。〔メソフィジカル・バース〕である。ニュートン力学の成り立つ圏域を〔フィジカル・バース〕とし、キリスト教の唯一神やプラトンのイデアが存在する圏域を〔メタフィジカル・バース〕とし、その中間において両圏域の諸要素の混合、交差する圏域を〔メソフィジカル・バース〕としている。量子力学の世界はそこに当てはまる。

【注記15】「地上楽園」は〔煉獄篇〕の初歌に「第二の王国」と記され、最終33歌にその内容が記されている。そこは地上(地獄)と天上(天国)の中間に存在し、旧約聖書のエデンの園にあたる。神と人間が共存している。地獄からは人間が昇りつき、天国からは神が顔を見せに来る。『神曲』訳者の三浦逸雄は、こう解説している。「山のいただきの、もっとも高いところは、もはや雲のなかへはいることもあって、頂上にちかい色欲の環道をはいると、そこが地上楽園である。」(ダンテ、三浦逸雄訳『神曲 煉獄篇』KADOKAWA、改定初版、2013年、398頁)。「この煉獄を領域として規定するものは、実は地球的な秩序のほかに、それとは対照的な軌道である天の太陽的、獣帯的な秩序であって、しかもこれらの軌道でさえも、原動天とか至高天とかいう別の軌道のなかで存在しているのだ。この複雑な秩序の交錯し合うなかで、ダンテは自分をいかに正しくそれに調整しようかと努力しているのだから、読者が空間的にも時間的にも、こういう精神的な世界の把握に困難を感じるのも当然のことだ」(同上、399頁)。『神曲』を通して私が最も注目する場面がこの「通過すべき場所に過ぎない」地上楽園である。21世紀を生きる私もまた、そのような宙ぶらりんの世界を学術的に設定しているからである。〔メソフィジカル・バース〕である。ニュートン力学の成り立つ圏域を〔フィジカル・バース〕とし、キリスト教の唯一神やプラトンのイデアが存在する圏域を〔メタフィジカル・バース〕とし、その中間において両圏域の諸要素の混合、交差する圏域を〔メソフィジカル・バース〕としている。量子力学の世界はそこに当てはまる。

【引用16】ブルクハルト(Jakob Burckhardt, Kultur der Renaissance in Italien, 1860.)はルネサンスの前提を中世末期に求めなかった。即ち中世末期とルネサンスとは必然的な史的関連に於て取扱われないで、寧ろ両者は矛盾するものとして、即ち中世はルネサンスに対し圧迫的に働いたものとして見られたのである。(419頁)

【注記16】大類が説明するブルクハルトの態度は、中世からルネサンスへの継承の一スタイルであって、断絶や拒絶という種類のものではない。私なら〔価値転倒〕的継承の一つとしたい。転倒は正立と交互的であって、両者は相互依存的である。〔価値転倒〕とは、価値それ自体がどこかしらに転倒や仮想•擬制の内容を含んでいる点を言い当てている。人のおこないやそこから結果するものごとは、その成り行きを自然にまかせると両義性や交互性を発揮する。ジキル博士のような善人もときにハィド氏のような悪事をはたらく。それはけっしておかしなことではない。なぜなら、ジキル博士とハィド氏は実は同じ人物であり、同一人物の内面にみられる相異なる両極的性格の間を、交互に動いているだけなのだ。しかし、そこに人為や作為を加えると、その片方が抉りとられる。これが転倒•仮想•擬制の始まりである。その際、人間精神が二つの相異なる両極的性格の間を、交互に動く現象ないしその構造を、私は〔フェティシズム〕と称している。ジキル博士にとってハイド氏はフェティシュな存在であり、ハイド氏にとってジキル博士は同じくフェティシュな存在である。一方が他方の代理とか陰の存在とかではない。〈フェティシュ=代理〉論はフロイトの好きな構えであって、私は採用しない立場である。

【引用17】ワイスバハ(Weisbach, Renaissance als Stillbegriff.)に依れば、ブルクハルトは芸術史上のルネサンス概念には、ヴァザリ以来の見解を学ん(423頁)で、芸術様式上に古代風の復興を重んじ、それを時代区分の標準としたのであるが、文化史上のルネサンスを取扱うに際しては、やや視野を拡大してルネサンスの始を少しく以前に遡らしめたのであった。そこに両者の間に年代上多少の不一致が生じた。即ち表現された様式を貴ぶ芸術史家としての態度と、長い年代に亘る徐々の発展を尋ねる文化史家としての態度との間に、食い違いの出来るのは当然であるが、ブルクハルトの『ルネサンスの文化』には其の食い違いが充分に補綴されないで、矛盾のままをそこに暴露されたかの嫌いがあるのである。(中略)即ちルネサンス美術の出現する以前にルネサンス精神が存在しなければならないと云うブルクハルトの考えから出たものである。(424頁)

【注記17】「ルネサンス美術の出現する以前にルネサンス精神が存在しなければならないと云うブルクハルトの考え」は、引用文中の「ルネサンス精神」をキリスト教以前の古典古代への憧れとでもすれば十分にあり得る。「ルネサンス精神」という表現は結果的なものだが、古典古代への憧れとなれば動機的なものだからである。

【引用18】ブルクハルトは人間文化現象の内で芸術を以て最も純なる最高の表現とした。蓋し芸術こそは雑多の偶然的なものを洗い落した純真の生命そのままの表現であるからである。(W.B.218.)(428頁)

【注記18】大類の説明に依拠するならば、ブルクハルトは文明としての地中海(ギリシア語世界)に人間文化の起点を見出したことになる。私は先史としての地中海(フェニキア語世界)に人間文化の起点を見出している。私にするならば、前者は〔美の文化〕であり、後者は〔感性文化〕である。後者は前者の基礎に潜在して歴史を貫通する。参考:石塚正英「感性文化と美の文化―バウムガルテン・ヘーゲル・フレイザー」、同『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第11章。

【引用19】ヘーゲル等と同じくロマンティシズムの影響を多く受けながらも、彼(ブルクハルト:引用者)は遂にヘーゲル的な弁証法を歴史に擬することを敢えてしなかった。(中略)かくして彼の歴史は或る静的状態の連鎖であって、次から次へと移ってゆく不断の流ではない。(430頁)

【注記19】ヘーゲルは、歴史上で一度栄えた民族や原理はやがて後継の民族や原理に籍を譲るように考えた。東洋世界→ギリシア世界→ローマ世界→ゲルマン世界である。マルクスは『ドイツ・イデオロギー』に道徳や法、宗教、思想一般に独自の歴史はないと書いたが、歴史に共産主義という未来を投影した。歴史主義の19世紀を生きるブルクハルトは、こと芸術文化に関しては独自の歴史はないとみた。歴史の断絶説・孤立説に立つブルクハルトではあるが、歴史は因果関係をもたず「或る静的状態の連鎖で」あり、時系列では遠くに離れつつ、古典古代とルネサンスが断絶的に接続することはあり得る。

【引用20】歴史を些の停滞もない不断の発展と見るよりも、或る静止状態の連続と見たブルクハルトは、其の静的な史観の立場からして歴史の時代の長い変遷を説明する為に急変説(Krisentheorie)を唱え出した。Krisentheorieは、経済史家のドプシェがゲルマン初期の社会経済状態を論じた際に用いたKatastrophentheorie(没落説)と似たもので、(中略)前時代から次の時代へと其のまま徐々に移りゆくのではなくして、全然新しいものが入れ替わるのであると説くのである。(441頁)

【注記20】歴史の急変説と断絶説との関係を考察するには、第一にマルクスの革命理論を見るとよい。彼は、社会の歴史的変遷を上部下部の二重構造で説明する。いわゆる唯物史観の定理である。経済的な下部構造は量的に発展するが、ある一定の発展に至ると、上部構造はもはやそれを抱え込むことができなくなる。そこで革命が生じる。ここに断絶が起こり、まったく新たな社会へと急変する。1859年にマルクスが書いた『経済学批判・序言』に以下の記述が読まれる。「人間たちは、彼らの生活の社会的生産において、一定の、必然的な、彼らの意志から独立した諸関係をとりむすぶ。これは、彼らの物質的生産諸力の一定の発展段階に相応する生産諸関係である。この生産諸関係の総体は、社会の経済構造を形成する。これが現実的な土台であって、その上に、法律的、政治的上部構造がそびえたち、そして、一定の社会的意識の諸形態が、この経済構造に相応する。物質的生活の生産様式が、社会的、政治的、精神的生活過程一般を制約する」。K.Marx, Zur Kritik der politischen Ökonomie, in: K.Marx u. F.Engels Ausgewählte Schriften., S. 337. 武田隆夫ほか訳『経済学批判』岩波文庫、13頁。なお、マルクスと同年の1818年生まれであるブルクハルトは、体制のスクラップ&ビルドを政治的に見通すマルクスとは対照的に、断絶的に連携する文化の世界史を19世紀から回顧した。その際、両者とも断絶説に立つものの世界をとらえる視座がまるで違っているところが興味深い。ブルクハルトの断絶は、まるで演劇舞台の幕間に降りる緞帳のようである。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x14232,2025.09.27)