石塚正英

まえおき

ガイア・ヴィンス、野中香方子訳『進化を超える進化―サピエンスに人類を超越させた4つの秘密』(原題:TRANSCENDENCE: How Humans Evolved through Fire, Language, Beauty and Time, 2019. )文藝春秋、2022年からの【引用】と【注記】。〔 〕付きの小見出しは翻訳文の目次から拾う。文中の「/」は改行を示す。下線は引用者による。対話からの引用に際し、必要箇所の抜粋にとどめている場合がある。翻訳文中の漢数字は算用数字に変えてある。本書の著者略歴によると、ガイア・ヴィンス(Gaia Vince)はサイエンス・ライター、作家。『ネイチャー』、『ニューサイエンティスト』等のシニア・エディターを歴任。本書は英国王立協会サイエンス・ブック賞の最終候補作となった。

☆ ☆

〔序章〕

【引用01】人間は、他のすべての動物がたどった進化の道から外れ、より壮大でより驚異的な存在になろうとしている。人間を創造した環境が人間によって変化するにつれて、人間は最大の超絶(トランセンデンス)を始めている。12-13頁

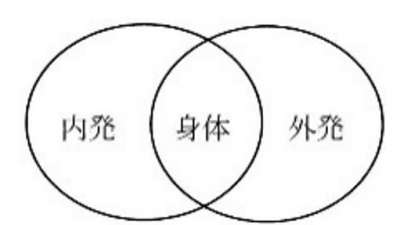

【注記01】本書を読み始めて真っ先に引っかかったのは、他の動物と人間を比較して議論を組み立てているところだ。比較と言っても、人間は動物に比べて「より壮大でより驚異的な存在になろうとしている」、「最大の超絶(トランセンデンス)を始めている」という格差の意味である。「超越、卓越」を意味する“transcendence”まで飛び出してきたのでは、人間中心主義の極致を行く思いがする。私にすれば、動物と人間との差異は、自然界の生命体のうち、自然の配慮とか共生とかを自覚しているのは人間だけだという点である。その意味では、人間は他の生命体と区別される。自然を破壊するのも人間だが、配慮するのも人間だということである。その一点だけは強調しておくが、それ以外では、私は、人間は環境としての自然に生かされている、と主張している。その立ち位置から私は、数年前にこう記した。「20世紀まで主流だった人間=人格から発するヒューマニズムでなく、環境的自然=身体から発する異次元のヒューマニズムが21世紀に待ち望まれる」。石塚正英「環境の凝固結晶としての人間身体―内発的から外発的へのベクトル反転」、同『身体知と感性知―アンサンブル』社会評論社、2014年、230頁。

【引用02】「文化」にはさまざまな意味があるが、わたしの言う文化とは、道具、テクノロジー、行動として表現される「他者から学んだ知識」のことだ。人間の文化は、他者から学ぶ能力と、そうして得た知識を表現する能力に支えられている。人間は文化を発展させた唯一の種ではないが、文化に関して、他の種よりはるかに柔軟性がある。人間の文化は蓄積し、進化する。そして何世代も受け継がれるうちに複雑さと多様性を増し、生きていく上で出会う障害をより効率的に乗り越える策を生み出してきた。14頁

【注記02】「他者から学んだ知識」における「他者」とは、文脈から判断すると、人間以外を指すが、事例としては「道具、テクノロジー、行動」が挙げられている。それらのうち「道具、テクノロジー」は、私の場合、自然が人間身体に凝固結晶したものと称していいだろう。また、「行動」には「学ぶ」(input)と「表現する」(output)が含まれるだろう。さらには、「文化」のことを「知識」としているものの、事例の「道具、テクノロジー」は技術に当たる。それから、「人間の文化は、他者から学ぶ能力と、そうして得た知識を表現する能力に支えられている」とある。この物言いは、「文化」は2種の「能力」に支えられている、ということでもある。本書の著者サイエンス・ライターのガイア・ヴィンスが考える「文化」とは、いったい何なのか。書名から想定するに、「進化を超える進化」を実現した原動力が人間文化という事なのだろう。自律制御システム研究者の太田裕朗によると、「今やAIは、『自ら学習する』という能力をますます高め、人間の頭脳を上回るようになったと言っても過言ではありません」、「近未来――それはAIがすべてに采配を振る世界です。社会も人も、自律して動くシステムに編み込まれ、あたかも一個の巨大な機械のように働いています」とのことである(『Alは人類を駆逐するのか?―自律世界(オートノミー)の到来』幻冬舎、2020年、3頁、21頁)。その風景を想像すると、1920年代の映画作品「メトロポリス」(フリッツ・ラング監督、1927年)に行き着く。少数の富裕層(地上)がたくさんの労働者層(地下)をテクノロジーで支配する。清廉な女性マリアと、マリアの姿に製造されたマモンの化身のごときロボットが社会の正義と倫理をめぐって対立する。その構図はのちにチャップリンの「モダンタイムス」(1936年)に受け継がれる。さて、『進化を超える進化』は翻訳文献なのでいっそう疑問が尽きないが、とまれ本論を読み進めていこう。

【引用03】これから見ていく通り、文化進化は、適応上の多くの問題を遺伝的進化よりスピーディに、しかも極分化を伴わずに解決する。遺伝的進化、環境的進化、文化進化という三要素が相互に強化するサイクルによって、人間は自ら運命を切り開くことのできる並外れた種になり、数を増やし、住む地域を拡大し、その結果として、より複雑な文化への進化を加速させできた。/現在、人間集団のサイズとつながりは未曽有のレベルに達している。同時に、人間は地球環境に劇的な変化をもたらし、人間を形成した惑星を、「人新世(アントロポセン)」、つまり「人間の時代」と呼ばれる全く新しい地質年代へと進ませた。道路、建物、耕作地など、人間がもたらした物質的変化の総重量は30兆トンと見積もられ、90億、さらには100億へと向かう世界人口の緊密な接続を可能にしている。周囲を見渡せば、目に映る物すべてがわたしたちの知性がデザインした物であることがわかる。わたしたちは地球上のあらゆる場所に手を伸ばし、宇宙さえもゴミ捨て場にしている。/人間独自の性質がどのようにして種としての人間を変えたか、さらに、そうすることで自然との関係をどのようにリセットしたかを見る旅へご案内しよう。/今、わたしたちは瀬戸際に立っている。人間の遺伝子と環境と文化の相互作用によって、超協力的な人類の集団から、新たな生命体が生まれようとしている。わたしたちは超生命体になりつつある。それをホモ・オムニス(Homo omnis=集合性人類)、略して、ホムニ(Homni)と呼ぼう。/これは、わたしたちの超越の物語だ。17-18頁

【注記03】「自然との関係をどのようにリセットしたかを見る」という記述から推測すると、現在は、自然と人間との関係はリセットされ、自然から離反した人類は「超生命体」あるいは「集合性人類(ホムニ)」に転じていることになる。34頁には「ホミニン(ヒト族)」と記されている。ホミニンは地球からどこへ離脱し超越するというのだろうか。ヴィンスのいう「進化を超える進化(transcendence)」の行く末には、土崩瓦解が待ち受けているような気がする。少なくとも私の学問的理解を脱し超えており、驚きを禁じ得ないが、批判は本書を通読してからにする。

〔概念〕

【引用04】量子ドットのような小さななにかが爆発し、以来それは壮大な無秩序へと拡大し続けている。宇宙で唯一、生物の存在が知られる星である地球では、その生物たちがエントロピーに戦いを挑み、混沌から秩序を生み出し、高エネルギー粒子から複雑な構造を作り上げている。/エネルギーは物質を生成し、物質は原子でできている。これらの小片が鉄になるか、ゾウの耳になるか、あるいは熱帯雨林の香りになるかは、その中心にある陽子の数で決まる。水素原子には陽子が一つしかないが、鉛には82個もある。しかし、水素と鉛の違い(および、わたしたちにとっての有用性)の多くを決めているのは、それぞれの原子がどうやってエネルギーを伝達するかであり、それは電子によって決まる。電子は量子力学の奇妙な法則にしたがって、原子核の外側を回転している。/原子内や原子間で電子が移動するたびに起きるエネルギー交換は、DNAの複製から赤ちゃんの笑い声まで、地球上のあらゆる反応の基礎になっている。朝食のオートミールに含まれる電子が、昼食のサンドウィッチを噛むためのエネルギーを提供する。これらの電子の移動によって原子は結びついて分子を形成し、それが生細胞の建築ブロックとなって、わたしたちを形づくる。21-22頁

【注記04】地球の誕生に関する説明に量子が登場する。「量子(quantum)」とはナノサイズの極小粒子であり、物質の種類(電子とか光子とか)でなくサイズの基本単位である。量子力学の奇妙な法則にも言及しているが、「奇妙な」とは具体的にどんな現象なのか。物理法則を無視した動き、つまり「量子もつれ」や「重ね合わせ」のことか、あるいはまた、「量子ドットのような小さななにかが爆発し」とは、いったいどんな現象なのか。「量子ドット (quantum dots)」は、そう呼ばれる前には「量子箱 (quantum box)」と呼ばれていた。量子ドットは要するに複数の量子からなるのだが、それが爆発する、とは? 「ビッグバン(Big Bang)」は量子ドットの爆発なのか。物質の最小単位である粒子の集合体が爆発するというのは、いったいどういう現象を指すのか。ようするに、分からないことだらけである。ヴィンスはどこまでわかっているのだろうか。参考:J.H.デイヴィス、樺沢宇紀訳『低次元半導体の物理』シュプリンガー・フェアラーク東京、2004年。上松太郎「コロイド量子ドット~量子サイズ効果の発見からカドミウム フリー化まで~」、『ニューセラミックスレター』誌、第81巻、2024年。

〔誕生〕

【引用05】イベリア半島南端のジブラルタルでは、巨大な石灰岩が地中海に突き出ている。この白い地質学の象徴は、狭い海峡の向こうのアフリカからも見える。その岩のふもとにはいくつもの洞窟があり、中でも、入口が涙の形をしたゴーラム洞窟は巨大だ。(中略)/35000年前に遡ろう。ヨーロッパ大陸は氷河時代に突入し、温暖な気候を求めて旅立った動物たちも、多くは局所的に絶滅した。そのような厳しい時代にありながら、ゴーラム洞窟はのどかな場所だった。海面は今より数メートル低く、狩り場になる広大な平原が、遠く海まで続く。(中略)/日常の作業にいそしむ彼らのコミュニティを見てみよう。海岸では、子どもたちが流木を集めている。平原では二人の女性が、罠で捕えた美しい黒い羽のハゲワシを、家へ持ち帰るところだ。さあ、彼女たちの後について洞窟の中へ入っていこう。大きな炉のある広間はさまざまな活動で賑わっている――家族はグループに分かれて、食事を用意したり、道具を手入れしたり、衣服を作ったりしている。29-30頁

【注記05】35000年前の人類は、いまだ家族を構成していなかったのであり、いわゆる先史共同体が存在していたはずである。家族の成立を人類社会の最初に置くのは間違っている。それは特に性生活において言い当たる。たとえば、横田幸子『人類進化の傷跡とジェンダーバイアス』(社会評論社、2022年)には「原始乱婚」という術語が9カ所に記されてあるが、それは内容的にはギリシア時代の「ヘテリズム(hetaerism)」に対応する。それはしかし原始時代の事例ではないので、「原始乱婚」という術語は時代的には先史にそぐわない。それを先史に当てはめて議論すると、時代錯誤を生むことになる。先史時代の婚姻形態には、以下の2類型がある。①“プロミスキティー(promiscuity)”と②“ギュナイコクラシー(gynaikocracy)”である。①は氏族社会が成立するに先だって存在し、私は「無規律婚」と訳している。氏族が形成される以前のいかなる婚姻制度も規則も発生していない社会に関係している。これがもっとも早期の形態である。②は母中心の社会制度である氏族社会になって登場する。タブーを伴った母権とともにあり、「女人統治」「女性支配」などと訳されるが、母方のオジ(avunculus)が母方オジ権(avunclat)で組織を仕切っている場合が多い。それはしかし共同体内の権限であって、父権のような政治権力ではない。その後、集住によって都市国家(ポリス)が形成され、並行して家族および家長(父権)が登場すると、③“ヘテリスムス”が出現する。それは「ヘタイラ(娼婦)」とともにあるギリシア時代の「娼婦制度」であって、先史には関係していない。性道徳や父系(単系)婚姻制度が確立するのはギリシア時代つまり文明期に入ってからである。先史期には乱したり破ったりする規則や道徳がまだ存在していないのだから、先史社会に乱婚はあり得ない。「原始」が「先史」と同じ時期を示すとするならば、「原始乱婚」は形容矛盾をおかすことになる。動物世界における発情期の交尾を「乱婚」に見たて、人類最古にもそうした状態があったと考えるのは学問以前の観念でしかない。ひるがえって、「乱婚」はソクラテスやプラトンを生んだ文明ギリシア人のなせる技といえる。参考:石塚正英「身体のドローメナ」、同『母権・神話・儀礼―ドローメノン(神態的所作)』社会評論社、2015年、第2章、98頁。

【引用06】本書で見ていく通り、種としての人間の成功は、環境の変化、そして社会のサイズおよび形態とつながっている。気候の急激な変化と人口の急増、あるいは集中は、イノベーションと文化的活動を爆発的に前進させるが、その逆も起きる。そのすべてを通して、人間は試し、学び、経験し、生き残るための秘訣を互いに教えあった。人間は世界中に広がって、さまざまなニッチを住みかとし、遺伝子は否応なくそれらの環境に適応した。種として生まれた頃、人間の運命は完全に地球に委ねられていた。しかし文化が発達するにつれて、人間は地球という巣を修正し、自らの繁殖能力をコントロールするようになり、ついには自らの運命を決める唯一の種になった。/この変化を、四つの主な要素を通して見ていこう。まずは、人間の文化進化にエネルギーを投じた火花(スパーク)についてだ。39頁

【注記06】「ニッチを住みかとし、遺伝子は否応なくそれらの環境に適応した」というあたりが興味深い。「ニッチ(niche, ecological niche)」とは、生物が自ら環境を変えること、あるいはそうして変化した環境を指す。ビーバーのダム造りがよく事例に挙げられる。文化進化を研究する田村光平は、論文「文化的ニッチ構築とその周辺」において以下の議論を提起している。「進化生物学においては、「環境」とは通常、自然環境や生態環境とよばれる、物理的に存在しているものを想定している。しかし、人間を対象にする研究において、社会環境や文化的環境といった言葉があるように、規範や制度といった物理的な実体がないものが(個々の人間や、人間の作り出した道具や設備に下支えされてはいるが)、共有されることで、ある種の「環境」として、人間の行動に影響を与えている。ニッチ構築は、上述の「社会」を環境として捉えることで、そうした違和感の解消に寄与しているのではないかと、筆者は考えている。近年、人文・社会科学でニッチ構築が比較的受け入れられつつある背景には、ニッチ構築の適用範囲が、比較的自然に、文化・社会的な領域まで広げられることもあるだろう」。『社会心理学研究』第40巻第2号、2024年、101頁。その指摘は的を射ている。その意味からしても、ヴィンスの以下の発言はニッチ理解に問題を残す。「火起こしのスキルは、人間の道具箱(ツールボックス)の要だった。それによって人間は環境を変えただけでなく、進化に割り振られた熱帯というニッチから解放された。他の霊長類は今もそこに縛りつけられているが、人間は移動する獲物の群れを追い、好きな場所にキャンプを設け、住むのに適さない生態系を意図的に変えることができた」(57頁)。ニッチは単なる所与の環境ではないので、「熱帯というニッチ」という表現が不適切である。

さらに、私の興味関心から提案したいのは、環境に適応する場合、デジタル化の前後で人間身体の動向には以下の2ケースが観察される、ということである。①身体の改善・拡張、②身体の破壊・創造。①は従来の文化進化の研究課題だったが、②はAIやロボティズムなど先端技術の進展によってもたらされている課題である。この課題こそ、ヴィンスの言う「自らの運命を決める唯一の種」としての人間の終焉を意味する。また、私の研究課題「環境の凝固結晶としての人間身体」とも大きく重なる。これまで、身体(身体観)の変化を考察する場合、身体は環境(社会・自然)に向かって、内部から外部へ拡張していくように理解してきた。「道具・機械も身体の一部」という発想がそれである。いうなれば「内発的身体」である。しかし、本研究では考察のベクトルを反転させ、環境から身体論を構築する。身体の変容は、それが環境へ拡張することによって生じるのではなく、環境が人間身体に吸収され凝固・結晶することによって生じるのである。参考:石塚正英「環境の凝固結晶としての人間身体」、同『身体知と感性知―アンサンブル』社会評論社、2014年、第9章。

〔火:環境〕

【引用07】最初期の祖先は安全のために樹上で眠っていたが、その子孫は、火が捕食者や寒さから守ってくれたので広々としたサバンナで眠れるようになった。別の言い方をすれば、火の文化は人間の生息地を変えた。つまり、火によって世界が安全になるにつれて、人間は自らの遺伝子に作用する環境圧力を変えたのだ。もちろん、人間は環境を変えた最初の動物ではないが、他のほとんどの生物は、(文化によってではなく)本能的にそれを行っている。種独自の方法で環境を変えるよう、遺伝的にプログラムされているのだ。ビーバーはダムを築き、アリは複雑な塚を作る。ビーバーが塚を作ったり、アリがダムを築いたりはしない。一方で人間は、環境を変える独自の方法を生来身につけているわけではないが、きわめで創造的であり、草原という、文化に導かれて暮らすようになった新たな環境に合う遺伝子を、長い年月をかけて進化させた。木登りに向く足を走りやすい平たい足に変化させ、完全に二足歩行になったのである。これは、火に守られて夜が安全になったからこそ実現したのだった。47-48頁

【注記07】ヒトが遺伝子を変化させた、と解釈できる。火の使用とともに森からサバンナへと生活環境を変えたこととの相互作用の結果であって、ヒトが自力で遺伝子を変えたわけではないだろう。「脚を肉体とし脳を精神と仮定するならば、その双方を含んで成立する人間身体は脚から脳へとすすむベクトルにおいて形成されたとみるべきであろう。さらに、二足歩行に合わせて脚が長くなるのと並行して、両手が相対的に独自の転回をみせつつ形成されたことであろう。そして、長脚と両手は、環境的自然の断片が人間身体=衣食住する身体に吸収され結晶する際のメディア(媒体)の役割を果たすこととなったのである。そして、脳もまたそうしたメディアの役割を果たす一機関となったのである」。石塚正英「環境の凝固結晶としての人間身体」、同『身体知と感性知―アンサンブル』、216頁

【引用08】この火花が、ホミニンと他の動物との大きな違いを明らかにする。霊長類の文化的な行動はシンプルで、賢い個体なら、自分で思いついたり改善したりできるだろう。しかし、火起こしは多くの段階があり、複雑だ。100万年以上前のホモ・エレクトスの時代になると、集団の文化的道具箱には、火起こしから道具作りまで多様で複雑なスキルが収められており、それは一人のホミニンが一生のうちに思いつけるようなものではなかった。彼らは互いから学び、練習を重ね、詳細を記憶して、文化的知識を蓄積していった。つまり、人間の文化は常に形成され、進化し続け、祖先たちの脳はそうした文化を学べるように進化していったのだ。50頁

【注記08】「人間の文化は常に形成され、進化し続け」という表現はあまりに通俗的だ。ここに記されている「人間」と「文化」は、最大公約数のように思えてならない。常に進化する人間とか文化とかはありえない。先史時代、人類は様々な方向に移動を繰り返してきた。実際のところ、人間も文化も多種多様に、複数が関連的に展開してきたのであって、常に解体、消滅を繰り返してきた。ただし、人類がいずこにおいても自力で開発できる技術や様式ならば、世代の継承を絶たれてもたえずゼロから再構築できただろう。「火」はそうした技術の再構築を経て人類の道具となったはずである。火の使用を進化とリンクさせるには及ばないだろう。ただし、火の使用それ自体は、食文化を筆頭に、人間身体の多様化に影響して来た。火で焼いた肉は食用に向いただろう。なお、進化と多様化は別の概念である。前者は動物学的な表現であるのに対し、後者は人間(文化)的な表現である。少なくとも私はそのように意識している。ヴィンスは、「狩猟と脳が相互に強化しあったことが、人間をさらに進化させた」(53頁)と考える。だが、それの変化には狩猟文化と脳機能の多様化が先行している。つまり、生物進化でなく文化進化なのである。

〔火:脳を育てる〕

【引用09】人間の母親が、手のかかる幼子を複数同時に育てることができるのは、食料を分かち合う文化(現在でも、狩猟採集民はほぼ例外なく食料を分配する)や、その他の社会的支援があるからだ。狩猟採集民の社会では、母親は、新生児の世話をしているあいだは食料の調達を他者に頼り、自分が食料を集めるあいだは子守りを他者に頼ることができる。類人猿の母親はめったにわが子から手を離そうとしないが、人間の母親は一人で子どもの世話をするわけではない。67-68頁

【引用09】人間の母親が、手のかかる幼子を複数同時に育てることができるのは、食料を分かち合う文化(現在でも、狩猟採集民はほぼ例外なく食料を分配する)や、その他の社会的支援があるからだ。狩猟採集民の社会では、母親は、新生児の世話をしているあいだは食料の調達を他者に頼り、自分が食料を集めるあいだは子守りを他者に頼ることができる。類人猿の母親はめったにわが子から手を離そうとしないが、人間の母親は一人で子どもの世話をするわけではない。67-68頁

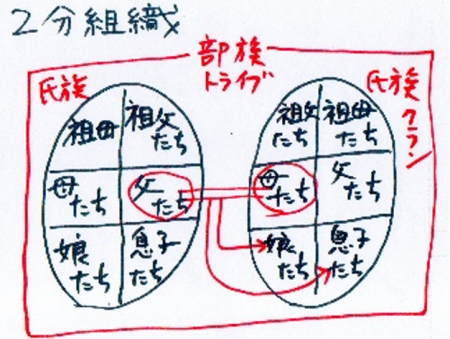

【注記09】「人間の母親は一人で子どもの世話をするわけではない」ということは、人間社会は当初から集団性を特徴としていたという事である。家族の前に氏族社会が先行したことは納得がいく。人類の経済的な諸類型――採集経済→狩猟・漁労経済→農耕・牧畜経済――がそろい、単発的な群(ホルド)が恒常的な相互交流を成立させ、氏族社会が確立した。複数の氏族が集まって部族を形成した。この頃までには母系制(農耕)と父系制(遊牧・牧畜)が社会

的統合の基軸として認められる。右図は母系制氏族集団のモデルで、生まれた子どもは母方の氏族で育つ。

〔定義〕先史の精神―①先史においては神が人をつくるのでなく、人が神をつくる。②先史においては暦の中に行事があるのではなく、行事の後に暦ができていく。③神の前で先史人は聖なる存在を実現(吐露)するが、文明人は聖なる存在を演戯(模倣)する。④先史人は事実(あるがまま)を認識するが、文明人はその観念(イデア)を認識する。石塚正英『歴史知の百学連環―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第1章「〔講義〕先史の精神あるいはプラトンの相対化」、参照。

【引用10】人間が種として成功したのは、基本的には、他のどの生物よりもうまく外部のエネルギーを利用したからだ。人間は、食物を体内で生化学的に分解する以前に、文化によって分解した。つまり、物理的に加工したり、(発酵や酢漬けによって)あらかじめ消化したりした。だが何より重要なのは、火を使って調理したことだ。73頁

【注記10】本書で気にかかる表現の一つに「人間が種として成功した」というフレーズがある。人間中心主義の表れである。12頁参照。また、ヒト(類人猿)が脳を発達させた根拠として、やがて人間になることを予期した説明が多い。それも人間中心主義から生まれる観念である。類人猿は類人猿のうちに脳を発達させたことを強調したほうがいい。たとえば、生物学者ローランド・エノスは著作『「木」から辿る人類史―ヒトの進化と繁栄の秘密に迫る』(水谷淳訳、NHK出版、2021年、32頁)で以下のように考える。「要するに類人猿の知能は、社会的でなく物理的な要因、つまり木の力学的性質に関する感覚に根ざしているのだ。私はこのアイデアを論文にまとめだが、当然ながら学術誌に掲載を拒否された。そもそも私は霊長類学者ではなかったし、熱帯雨林を訪れたのもこれが初めてだったし、類人猿の実際の行動に関するデータも持っていなかった。門外漢の当てずっぽうにすぎなかったのだ。私は本来のテーマである、木などの植物が自らを支えるしくみの研究に戻った。/だがそれから何年もたったころ、驚きつつもうれしいことに、私のアイデアがいまや類人猿の知能の進化に関する正真正銘の理論になっていることを知った。ダニエル・ポヴィネッリとジョン・キャントによる「よじ登り仮説」である」。

〔火:文化の爆発〕

【引用11】人間はテクノロジーのおかげで きわめて有能な地球の操縦者になり、今では指一本でキーを叩くだけで莫大なエネルギーを利用できるようになった。では、人間は何を使っているのだろう。脳だろうか? イエスでもあり、ノーでもある。 この貧弱な霊長類を頂点に押し上げた物理的なテコは、認知的なテコと結びついている。そのテコとは、社会の集団脳だ。人間は、火起こしから調理まで道具、行動、技能を社会の集団脳に頼り、生き残りさえも頼っている。84頁

【注記11】「人間は何を使っているのだろう」というのは道具のことと思われるが、回答は一つ、自然である。人間は自然を独占的に使って利益をも独占してきたのである。ヴィンスは、有機化学の確立者ユストゥス・リービッヒ(1803-73)が1859年に公刊した『化学通信2』(柏木肇訳、岩波文庫、1952年)。をぜひとも読んでもらいたい。Justus von Liebig, Chemische Briefe, Vierte Auflage, Erster Band, Leipzig und Heidelberg, 1859.「人間は食物の中から肉体を受けとり、日々食物の中から、太陽によって与えられ蓄積された力と熱を吸収しており、これが生命過程において(im dem Lebensproceß)他の場所でもとのような姿にかえるとき、すなわち生きた形成物がもとどおり初めの元素に分解するとき、再び姿を現わして作用を発揮するわけです。/私たちの地球の汲めども尽きない力の源泉に加えて、日々降り注ぐ日光によって過剰の力が与えられ、これが生命と運動を保つのです。こうして私たちの中にあり、うつし世のいれもの―私たちの肉体―より優れたいっさいのものもこの力から生まれ、またこれからは、塵芥といえども消滅しないのです(und so stammt denn Alles, was besser ist in uns als das irdene Gefäss — unser Leib — von weiter her, und auch von diesem geht zuletzt kein Stäubchen je verloren.)」(120頁。S.220.)。

【引用12】環境の変化は集団の大きさに影響し、ひいては集団の知性(集団脳)の大きさに影響するため、文化にも大きな影響を及ぼす。集団脳は、個人の学習の労力を減らすテコの働きをする。その文化的テコが長いほど、つまり、文化的慣習を多く含むほど、その集団のエネルギー効率は高まり、文化の累積的な進化が加速する。イノベーションはしばしば既存のアイデアの組み合わせから生まれるので、集団の道具箱の道具がいくつか増えるだけで、多大な影響が出ることがある。なぜなら、組み合わせのバリエーションが増えるからだ。三つの道具があれば (順番にこだわって、それぞれ一回だけ使うとして)組み合わせは六通りだが、四つあれば24通りになり、10あれば350万通り以上になる。大きな道具箱を持つことができるのは大きな集団だけであり、同様に、利益を得るための物理的なエネルギーコストを支払う余裕があるのも、大きな集団だけだ。そういうわけで 集団が拡大するうちに、ある転換点に達すると、突如として複雑性が急増し、文化の爆発が起きる。91-92頁

【注記12】「集団脳」が気にかかる。「爆発」とはそういう形容にふさわしい現象を指すのだろう。IT時代の今日、これはAI技術において生じるだろう。「集団が拡大するうちに、ある転換点に達すると、突如として複雑性が急増し、文化の爆発が起きる」とは、いわゆる「シンギュラリティー」に関連するのではないか。「大きな集団」ほど「文化の累積的な進化が加速する」。いずれにせよ、集団脳が個人に優先している点は否めない。人間諸個人の自立性や自律性、固有性などが吹き飛んでしまうやも知れない。これは何かデストピアを描いているように思える。18頁には「ホモ・オムニス(Homo omnis=集合性人類)」という新造語が出ており、「これは、わたしたちの超越の物語だ」とある。世界中の人間がみな集団脳やホモ・オムニスに加わるのだろうか。そうなりたくない人々の人権や生存権は保たれるのだろうか。

なお、「集団脳(collective brain)」について、人類学のジョセフ・ヘンリックは以下のように説明している。「人類の成功の秘密は、個々人の頭脳の力にあるのではなく、共同体の持つ集団脳(集団的知性)にある。この集団脳は、ヒトの文化性と社会性とが合わさって生まれる。つまり、進んで他者から学ぼうとする性質をもっており(文化性)、しかも、適切な規範によって社会的つながりが保たれた大規模な集団で生きることができる(社会性)からこそ、集団脳が生まれるのである」25頁。「インターネットの普及によって、人類の集団脳は劇的に拡大する可能性を秘めている。といってもやはり、言語の違いが地球規模の出現を阻むだろう。そしてインターネットによる集団脳の拡大を阻むもう一つの課題は、人類がこれまでずっと直面してきたのと同じ課題。つまり、情報共有に際してのジレンマである。社会規範や何らかの制度がないと、ウェブ上から優れた知恵やアイデアをすくい取るばかりで、自分からは他者に何も提供しようとしない利己的な人が得をする状況が生まれてしまう」480頁。

ジョセフ・ヘンリック、今西康子訳『文化がヒトを進化させた―人類の繁栄と〈文化-遺伝子革命〉』白揚社、2019年。

【引用13】文化的技術は喪失と拡散を繰り返し、その技術を支える集団に依存する社会が広がっていく。わたしは今、パソコンを使ってこの文章を打ち込んでいるが、それぞれのキーがどのようにプラスチックから作られ、文字が描かれ、キーボードに取りつけられたかを知る必要はない。文字が画面に現れる仕組みも知る必要はなく、指でキーを叩けば文字が現れることを知っているだけで良い。わたしは、エンジニアや職人や工員や坑夫など、何千人もの人の込み入ったネットワークに頼っている。彼らがいなければ、わたしの仕事は成り立たない。それが、物質的・文化的に複雑なグローバル社会に生きるということだ。93頁

【注記13】驚くべき見解が書かれている。設計者や施工者の専門技術について、ユーザーである一個人は知る必要がない、と言いたいのだろうが、そのような認識は人間社会に分業体制が登場して以来のものである。私が驚いているのは、集団脳と向き合う諸個人が形成する間主体的関係の欠如である。種々の専門家・職人と分業関係にある諸個人は、間主体的にはすべてを知っているのである。主体的には何もできなくとも、間主体的にはあらゆることができる。哲学者の廣松渉は『世界の共同主観的存在構造』(講談社、1991年、186頁)において、マルクスの物象化論に絡めて以下の記述をなしている。「マルクスのいう物象化は、人間と人間との間主体的な関係が物の性質であるかのように倒錯視されたり(例えば、貨幣のもつ購買力という“性質”)、人間と人間との間主体的な関係が物と物との関係であるかのように倒錯視される現象(例えば商品の価値関係や、多少趣を異にするが、「需要」と「供給」との関係で価格が決まるというような表象)の謂いである」。

〔言葉:物語〕

【引用14】波が打ち寄せる砂浜、焚き火のそばでアボリジニの長老が誰に聞かせるともなく歌っている。彼はゆらめく明かりの中で、身を起こしたりかがめたりする。夜間に黒い肌が溶け込み、白いボディペイントが浮かび上がる。まるで精霊のようだ。目と歯を輝かせ、腕を振り回し、リズミカルに足を踏み鳴らし、身をよじりながら踊る姿を見て、わたしは畏敬の念に打たれる。長老は歌いながら足で赤土を踏みしめ、絵が描かれた杖を地面に打ちつける。暖かな地面が振動する。ボディペイントを施した10代の若者がディジュリドゥ [アボリジニの木製の金管楽器]を吹き鳴らすと、長老はますます激しく動き、のけぞって空(くう)を引っ掻き、恍惚となりながらもリズミカルに踊り続ける。火はパチパチと音を立て、周りのアボリジニたちも、棒を叩いたり、乾いた豆の莢(さや)を振り鳴らしたりして、歌に加わる。何時間経っても、このヨルング族の長老は踊りながら歌っている。明けの明星が昇るまで歌い明かすのだ。/彼が歌っているのはオーストラリアの創世記、「ドリームタイム」だ。それは創造主である女神バルヌンビル(金星の化身)によって、最初の人間が、海と陸を越えてオーストラリアに運ばれたことを語る。バルヌンビルは自らの旅を語り、道筋の目印や創世の物語を伝えた。長老の歌、踊り、儀式用のボディペイントは魅惑的で、わたしの脳裏に鮮やかな印象を残した。足踏みのリズム、拍子木、太鼓の音、ディジュリドゥ、きらめく炎、心に響く反復性の曲、それに、意義深い経験を共有したという感覚は忘れがたい。確かに、これらの歌は今日まで忘れられなかった。歌は何千年もの間、何世代にもわたって教えられ、学ばれ、受け継がれてきた。もしかすると、最初の人間がオーストラリアにやって来て以来、六万年にわたって伝えられてきたのかもしれない。これらの歌が「ソングライン」だ。/「ソングライン」のような物語は、口伝される文化的知識であり、それを共有する人々を結びつけ、家族や社会の変数を巧みに再定義する。アボリジニの部族にはそれぞれ独自のソングラインがあり、法律、儀式、義務、責任、それに精神的な租先や地形などを詳しく語る。また、ソングラインは、オーストラリアを縦横に走る目に見えない道からなる、生命の宿る地図を語る。メロディの変化や図柄やダンスによって、ランドマーク、樹木、岩の突出部、生き物、天候のパターン、水飲み場を説明し、しばしば星座についても語る。そのため、ソングラインは言語の違いを超えて、多くの部族に伝承されている。歌の各フレーズが道案内になっているので、歌っていれば、ある道の終わりから別の道へ進むことができる。「(ソングラインは)この世界について自分の道を見つけるためのメモリーバンクだ」と、イギリスの作家ブルース・チヤトウィンは、独創的な作品「ソングライン」で述べている。107-109頁

【注記14】「ソングライン」は「集団脳」ではありえない。氏族や部族といった単位で、長老が歌い氏族員個々人がに伝える「氏族脳」の身体的、風土的連鎖だ。チヤトウィンは『ソングライン』(芹沢真理子訳、株式会社めるくまーる、1994年、99頁)の中で以下の会話を先住民のフリンと交わしている。チヤトウィン「で、取り引きルールはかならずソングラインに沿っている、そうおっしゃるのですね?」フリン「取り引きルートがソングラインなのです」。「というのは、物ではなく歌が、交換の主要媒体だからです」。

【引用15】物語が文化のメモリーバンクとして機能するのは、事実情報を理解、整理、共有、保存するための、文脈の「基盤」を物語が提供するからだ。/物語として語られた情報は、はるかに記憶に残りやすい。ある研究によると、単に事実情報を告げられた場合よりも、二二倍以上記憶しやすいそうだ。それは、物語が脳のさまざまな部分を活性化させるからだ。113頁

【注記15】ヴィンスは情報に関連して脳ばかり強調するが、身体の役割にはほとんど言及しない。歌う事それ自体からして身体的活動なのだ。からだが物語を覚えているのだ。1921年ニューヨーク州イサカに生まれたアレックス・ヘイリーは、アフリカにおけるみずからの先祖を探しあて、それを『ルーツ』(全3冊、安岡章太郎/松田銑共訳、社会思想社、1978年)と題して出版した。17歳の少年クンタ・キンテが西アフリカのガンビアから奴隷として連れ去られて200年にわたるそのストーリーは、単なる祖先探しにとどまらず、確固たる人間の存在を、魂の存在証明を探し求める旅でもあった。たどりついた故地に連綿と歌い続けられてきた氏族のソングラインが歴然としてあり、それは風土文化として今日に伝えられている。これは集団脳による伝承などではない。

【引用16】物語を通して世界や人生を理解しようとするのは、適者生存の進化の過程で磨かれた、人間の脳の高度な予測システムの一種だ。脳の主な仕事は、目、耳、皮膚、内臓といった体の各所からの感覚的な入力を受け取り、それらの情報から、現実を知覚し、自己を認識し、周囲の世界を理解することだ。これはしばしば「意識」と呼ばれる。脳は常に、新しい感覚情報にしたがって予測ツールを更新し、その予測に基づいて環境に即した対応を導き出し、食物を得たり、危険を回避したりしている。この予測システムがあればこそ、わたしたちは、重い物は落ちる、影にある物は暗く見える、液体は噛む必要がない、といったことを予測できる。114頁

【注記16】ヴィンスは脳物神崇拝者である。人間でなく脳が主体であるかのような物言いである。「脳は常に、新しい感覚情報にしたがって予測ツールを更新し、その予測に基づいて環境に即した対応を導き出し、食物を得たり、危険を回避したりしている」という文章の主語は「脳」ではなく「人間」なのだから、文頭は「人間は脳を使って」とするべきなのだが、ブレイン・フェティシストのヴィンスは「脳は」と書きだしている。脳の役割からして類似語となる「精神」について、ヴィンスはこの語を滅多に使わない。ようやく探し当てたのが以下のフレーズである。「インドでは、男性は仕事を放棄して、精神的な悟りと神秘的な洞察を得るために生きることができる」(314頁)。なお、私はフェティシズムをけっしてネガティブに考えているわけではない。ポジとネガが交互的に現象するのがフェティシズムだという認識なのである。参考:『フェティシズム―通奏低音』社会評論社、2014年。

【引用17】脳は基本的に、周囲の世界の幻覚をわたしたちに見せているので入力データを少し調整するだけでその幻の世界を変えることができる。これは非常に強力なメカニズムで、牛の死のような外界の出来事について自らに語る物語だけでなく、自らの経験についての解釈も変えてしまうことがある。そうなるのは、肉体から受け取った感覚データを解釈し反応する際に、脳が物語を利用するからだ。115頁

【注記17】ヴィンスは脳を主体とした文章が得意である。あたかもAIのごとく描く。脳を人格のように扱っているがゆえに、「自らの経験」という表現をとるのではないだろうか。その感性自体は悪くない。むしろ歓迎するべき態度である。ただし、脳を人格とした場合、脳と対話するもう一つの人格が想定されなければならない。それは何か。私は「身体(肉体)」だろうと思う。けれどもヴィンスは、「肉体から受け取った感覚データ」が重要なのであって、肉体そのものではない。けれども、肉体そのものが判断に参加していることを考慮する必要がある。アフォーダンス理論によれば、意志決定の主体が脳=人間ではなくて外界=環境にある、という一種のバーチャル・リアリティが意味をもっているのである。その発想は先史時代や野生社会にあっては当然のものである。彼らの多くは、自然を人間と同様の存在者とみなし、ときには人間にかなわない能力をもつと考える。意思や行為の動因や決定軸は自然の側にあるとみなす。参考:石塚正英「ヒューマン・インターフェイスの歴史知的討究」、同『複合科学的身体論―21世紀の新たなヒューマン・インターフェイスを求めて』北樹出版、2004年、第4章。

【引用18】実のところ、その錠剤が偽薬(プラセボ)だと患者が知っていても、その象徴的な力が生み出す物語は、脳に治癒反応を起こさせるようだ。さらには、施術者が白衣を着たり、錠剤のパッケージに処方薬のような説明書や成分を記載したりして(それが空気の成分だったとしても)、いかにもそれらしい形をとって、物語をより強力にすると、その効果は高まる。いくつかのケースでは、注射で投与したプラモボのほうが、錠剤のプラセボより明らかに効果が大きかった。そのほうが物語の真実味が増すからだ。116頁

【注記18】この記述では「患者」と「脳」が区別されている。ヴィンスは唯脳主義に傾いているので不思議に思わない。また、「病は気から」ということわざは、科学的な根拠があるわけではないとして軽んじる人がいる。しかし、身体と精神との交互作用がこのことわざに関連していることは間違いない。それから、プラセボ(プラシーボ効果)について、私なりに一家言を持っている。「プラシーボ効果すなわち〔擬似科学〕の類にも、むろん当てはまる。擬似(ぎじ)は似非(えせ)ではない。似非はいわば詐欺であるが、擬似は、プラシーボ効果をみてもわかるように、実際に生じるものである。科学と比べて、似て非なるもの、ということでもない。結果は生じるが、「なぜそれが成り立つか?」という問いに答えられない点で、科学も非科学もプラシーボも共通している」。「科学と非科学と擬似科学―パスカルの確率論を事例に」(webジャーナル「公共空間X」2025.05.15.)から引用。

以下は、ヴィンスにあまり関係しないが脳にはおおいに関係するので一言。「臓器の移植に関する法律」第6条「臓器の摘出に関する記録」に「死体(脳死した者の身体を含む)」と記されている。どこかおかしい。死とは生物的機能の停止を指すが、人の死は生者と死者とが連携する一つの文化的出来事でもある。文化において人は生き続けるのであり、そちらは機能を停止しない。医療史を専門とする立川昭二は、『文化としての生と死』(日本評論社、2006年、139-140頁)において、以下のように主張している。「死という出来事は文化的にも社会的にもすぐれて全体的で連続的な出来事であって、ある一面だけ理屈や恰好をつけたからといって、それで死は完結したとはいえない」。

それから、第17条2「移植医療に関する普及啓発」には「国及び自治体は、国民の移植医療に対する理解を深めるため、運転免許証等を用いて臓器提供の意思表示ができること等について、普及啓発に取り組む」とある。この政府対応に即応して、脳死状態になったら臓器を提供しよう、という同調圧力も強まった。臓器提供を道徳的行為と思わない人にしてみれば、そうした風潮はプレッシャーとなる。自己の決定が他者の利益や思想に影響を及ぼす場合、その決定は倫理的に吟味してみる必要がある。自己の決定が社会的に認知されれば、その人物は人権の一つである自己決定権を行使して自己決定したことになるが、その決定が社会的に認知されなければ、その人物の行為は自己決定ではあっても、自己決定権の行使とはならない。他者の人権=自己決定権を阻害することにつながる。

【引用19】化学療法(抗がん剤)を始めようとしている患者の約60パーセントが、予期性の吐き気を経験する。そうなるのは、脳が化学療法の副作用を予期するよう条件づけされているからだ。/これは「ノセボ(反偽薬)」効果と呼ばれる。ノセボはプラセボとは逆に有害な影響を及ぼす。呪いや邪悪な呪文、黒魔術の力は、ノセボの効果として説明できる。なかには呪いで死んでしまう人もいる。117頁

【注記19】この記述では「病は気から」ということわざに当てはまる事例を検討している。「ノセボ、ノシーボ(nocebo)」には2種あり、ある薬剤に疑念を持ちつつ使用して症状がさらに悪化するケースと、投薬する以前に不信感を抱き症状がさらに悪化するケースである。いずれも精神的不安や恐怖が引き金となっている。プラシーボもノセボも、ともに「病は気から」の事例である。身体が大きく介在している。投薬は外発的効果であり、プラシーボ・ノシーボは内発的効果である。東洋医学で重視される「気」は、「呼吸」という意味をももつ。呼吸はギリシア語で「プシュケー(psyche)」と称する。この語は先史的には蝶とか蛾とかを指し示していた。あるいは呼吸、生命を意味していた。いずれも自然的・現象的な具体語である。それがやがて都市文明のギリシア時代になると、精神、霊魂、心理、思想などを意味するように変貌していった。気に相談するという療法は内発的効果を探ることであって、きわめて自然な発想である。

【注記19】この記述では「病は気から」ということわざに当てはまる事例を検討している。「ノセボ、ノシーボ(nocebo)」には2種あり、ある薬剤に疑念を持ちつつ使用して症状がさらに悪化するケースと、投薬する以前に不信感を抱き症状がさらに悪化するケースである。いずれも精神的不安や恐怖が引き金となっている。プラシーボもノセボも、ともに「病は気から」の事例である。身体が大きく介在している。投薬は外発的効果であり、プラシーボ・ノシーボは内発的効果である。東洋医学で重視される「気」は、「呼吸」という意味をももつ。呼吸はギリシア語で「プシュケー(psyche)」と称する。この語は先史的には蝶とか蛾とかを指し示していた。あるいは呼吸、生命を意味していた。いずれも自然的・現象的な具体語である。それがやがて都市文明のギリシア時代になると、精神、霊魂、心理、思想などを意味するように変貌していった。気に相談するという療法は内発的効果を探ることであって、きわめて自然な発想である。

【引用20】人生で遭遇する謎や、容易に説明できない事柄を、わたしたちは想像上の神や不思議な力の物語を通して、理解し、受け入れようとする。多くの人にとって、想像上の世界と現実世界の区別は不明瞭で 区別する必要もない。物語は安心感をもたらし、特に神にまつわる物語は、社会への依存度が高い種である人間にとって、災難に直面したときの究極の支えになる。実際、地震が起きた後は信仰心が高まる。それは、慈悲深い神に祈ればストレスが減るのに加えて、宗教的儀式や社会的支援は安心感をもたらし、ひいては体の痛みまで癒してくれるからだ。121頁

【注記20】信仰心は「体の痛みまで癒してくれる」とは、プラシーボ効果でなく、神と向かい合った人間が発揮する精神力の作用である。この文脈に登場する神とは、人間には不可能なことをやり遂げるのに助力となる存在であり、先史時代から崇拝されるアニマ(神霊)やフェティシュ(物神)である。先史古代世界や非ヨーロッパ世界に存在する儀礼・信仰としては、アニミズムのほか、トーテミズム、シャーマニズム、フェティシズムなどが知られる。そのうち、最初の3種は、何らかの意味で神霊と神体とが区別されるが、18世紀フランスの比較宗教民族学者シャルル・ド=ブロスの命名になるフェティシズムには、その分離が明白には認められない。前者は、いわゆる〈宿る神=抽象神=アニマ〉であり、後者は〈ものがみ=具象神=フェティシュ〉である。人類学者のジェームズ・フレイザーは、アニマを限りなく神体に依存する霊魂とみ、民族の神霊の場合、それを宿す王の身体に大きく依存するものとみた。野生社会で王殺しの儀礼を生み出す精神構造は、このアニミズムにあるとみる。フェティシズムでは神霊と神体(王の身体)は分離していないので、王が死ねば神霊も死ぬことになる。参考:石塚正英「フェティシズムとアニミズム・神々は儀礼から生まれた」、同『フレイザー金枝篇のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第3章。

【引用21】紙は、いずれ使われなくなると言われながら、今でも広く使われている。もっとも、現在、情報は、その音声を音素に分解したりアルファベット文字に分解したりするのではなく、一と〇に基づく二進法のデジタルビットとしてシリコンチップに保存されている。その意味で、情報はエネルギーや物質と同じ物理的性質を備えており、情報を操作・記憶・伝達するにはエネルギーが必要で情報の「忘却」、つまりディスクの消去は、コストがかかり、困難でもある。今後数十年のうちに、わたしたちは生物学的に進化した究極の情報記憶システムを使って、情報を保存するようになるだろう。すなわちDNAだ。DNAの構造は生命体のタンパク質を合成するために必要な遺伝情報をコード化している。ビジョンと創造性と技術知識を備え、それらを駆使して自らの思考を保存する文化的存在を生み出したのは、他ならぬこの生物学的仕組みである。136-137頁

【注記21】AIに質問したら、以下のまとめがアップされた。「DNAは A, T, C, G の4種類の塩基で構成される。コンピュータは0と1の2進数を使う。したがって、「0/1 → A/T/C/G」に対応させることで、デジタル情報をDNA配列に書き込むことができる。例:00 → A、01 → T、10 → C、11 → G。データはカプセルやガラスビーズ中で長期保存」。デジタルデバイドの拡大がいっそう深刻化する。こうした技術革新が「進化を超える進化」を意味するとすれば、ヴィンスの好きな「脳」は有機体だけでは限界をきたし、アウトソーシング脳ないしレンタル脳を増設しなければならなくなるだろう。その事態にあって、「私」とはだれを指すことになるのだろうか。主体が揺らぐだろう。現在流行しているChat-GPTは、それをネット上で利用している人々の集団脳ないし共有脳になっている。Wikipediaの参加者も同様だが、Chat-GPTでは共有の程度が段違いであり、こちらはたしかに共有脳の様相を呈している。その先には、「生物学的に進化した究極の情報記憶システム」が生み出す超絶(Transcendence)に対する共同幻想が醸し出されていくだろう。

〔言葉:話す〕

【引用22】どんな社会環境でも、人間集団は均質な人間の集まりではなく、個々人を結ぶ複雑なネットワークであり、そのネットワークの接続のありようが、行動と情報の広がり方に影響する。孤立した小さな村では、誰もが密接につながっていて、パーティを開いたら全員が知り合いだったという可能性が高い。それに対して都市の住人は、より多くの人と接近して暮らしているかもしれないが、パーティで全員が互いと知り合いである可能性は低い。このようなネットワークの性質の違いが集団と個人の行動に影響することは、都市と村を訪れたことがある人なら、よく知っているだろう。178頁

【注記22】ここでヴィンスに聞きたい。あなたの常套句である「集団脳」はどんな社会集団なのか? そこに個人や個性はあるのか、統率者はいるのか、AIはメンバーなのか? 「孤立した小さな村」と「都市」とで、ネットワークの違いは構成員の人数だけか、社会的属性の多様性はどうか? 「ネットワーク」にオンラインも加えていいなら、単純に都市と農村を比べることはできないが、リモートワークなど、そのあたりの複雑性はなにか影響があるのか? ヴィンスは、最先端の技術社会に議論を落としていこうとしているが、先史や野生社会に関する考察は記述的レベルで済ませている。

【引用23】雑談を交わすうちに、相手との共通点が見つかる。その共通点を足場として、居心地の良さと、経験の共有が導かれる。こうして雑談によって相手との絆は一気に深まるが、同様の絆を共同作業によって深めようとしたら、何日もかかることだろう。つまり雑談は、社会的絆を深めるのに必要な時間とエネルギーを削減するのだ。そして、人間は雑談を好むように進化した。183頁

【注記23】ヴィンスのこの考えには賛成する。さしたる目的も意味もない、なにげない会話が相互交流にもたらす効能、瓢箪から駒である。それは、会話のみならず行動にも当てはまる。飲酒や喫煙にも言い当たる。ようするに無駄の効用である。技術もそうである。そもそも斬新な知識とかアイデア、革新的な技術というものは、既製の学問体系や研究機関あるいはモノクロニカルな行動様式からは生まれにくく、無駄やあそびの状態に置かれた研究者や尋常の発想にあきたらない人々が生みだす。今後どれだけ科学技術が進んでも、無駄やあそびが不必要になることはないだろう。ゆたかさとは、とりあえずはこうした無駄で無意味なあそびに象徴されるのであり、その意味からすると新時代を切り開く画期的な知識や技術は、概ねあそび心のある人ないしは本当にあそんでいる人が生み出してきたと言えるのではないだろうか。

〔美:所有〕

【引用24】人間の美意識の土台になっているのは、単なる審美眼ではないのだ。わたしたちは、若く健康で生殖力があり、病気の兆候のない人を好む。そのような人は、性的な欲求に火をつけ、わたしたちは彼ら彼女らを「美しい」と表現する。そして、最も健康で生殖力の強いパートナーを見分けるのがうまい人は、より多くの遺伝子を後世に残しただろう。こうして、人間の美意識と実際の美しさは、何千年もかけて向上してきた。202頁

【注記24】「人間の美意識と実際の美しさ」という言い回しから推測すると、「人間の美意識」と「実際の美しさ」は区別されるという事なのだろう。また、ヴィンスの感じる「美」とは、性的な身体美だが、こうした美学を読まされるたび、私は、作家の小林秀雄が能「当麻(たえま)」を鑑賞したときに感じた「美」に思いが至る。「僕は、無要な諸観念の跳梁(ちょうりょう)しないそういう時代に、世阿弥が美というものをどういう風に考えたかを思い、其処に何んの疑わしいものがない事を確かめた。「物数を極めて、工夫を尽して後、花の失せぬところをば知るべし」。美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない。彼の『花』の観念の曖昧さに就いて頭を悩ます現代の美学者の方が、化かされているに過ぎない」(小林秀雄『無常といふ事』新潮社、2003年、137頁)。私は何が言いたいかというと、花は人間との交流ではなく、蝶や蜜蜂との交流のあいだに色や形、匂いを醸し出す。人間はその自然的雰囲気に接して、美しい、いい香り、を感受する。人間にすれば、自然美である。ただし、それは植物の花という現実とともにある。その思いをのちに描こうとするや、美しさを抽出する方向に意識を集める。それはもはや自然美でなく芸術美と化す。けれども、神話的な世界に生きる人々は美をミュトスという感念で捉え、論理的な世界に生きる人々は美をロゴスという理念で捉える。あるがままの現象と対峙するのがミュトスである。例えば、ハトを見たらハトと意識しそのように語り記す。ミュトスの世界では、ハトを神とする人はハトそれ自体が端的に神である。美しいハト(具象)は分かるがハトから独立した「美しさ」(抽象)は知らない。それに対して、あるがままの現象に対してその意味や概念を語るのがロゴスである。例えば、ハトを見たら平和(抽象)を意識しそのように語り記す。ロゴスの世界では、ハトを神とする人はその動物の背後か深部に真善美、正義や平和の本質を見抜く。ハトはそうした本質の形代である。ミロのヴィーナス像は、紛うかたなき美の形代である。ヴィンスは少し後の文脈で「人間は生物学的に美に反応するようにできていて、それを文化的に視覚言語として捉え、美しいと感じるものを、価値と意味を備えたシンボルへと昇華させたのだ」(205頁)と言っている。また、ずっと後のほうでこう記している。「一万年以上前、この地に定住地が誕生したのは、美を創造したいという衝動、言い換えれば、集合意識を象徴する巨大な物体を作りたいという衝動に人々が突き動かされたからだった」(267頁)。これでは、文化(ロゴス)としての美が残るだけで、先史・野生(ミュトス)の感性美は潰え去っている。参考:石塚正英「感性文化と美の文化」、同『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第11章。

【引用25】社会規範は、わたしたちを自己完結的な集団に結びつけ、遺伝的につながりのない人とも、同じ集団のメンバーとして認め合うのに役立つ。個人と集団の運命が密接につながり、集団が他の集団と競う場合、自集団のメンバーを識別することはきわめて重要になる。結局のところ、自分と利害得失を同じくする人々のために働くことは、自分の利益を最大にする秘訣なのだ。217頁

【注記25】「社会規範」の代表はインセストタブー(近親婚の禁忌)だが、これは「自己完結的な集団」づくりに役立つのではない。その反対である。集団内のある一部や一時期に厳密なタブーで規制を設けるのは、それ以外の部分や時期を開放するためである。近親婚タブーはその代表である。ある部族では、男女それぞれに特定の氏族とさえ交わらなければ他の氏族との交わりは自由である。私が調べた限りで、近親婚タブー発生に関する説明で最も説得力あるものはデュルケムの学説である。彼は何よりもまずトーテミズムという儀礼から婚姻制度を説明する。トーテミズムはトーテムすなわちある一つの氏族神――たいがいは生き物である――にまつわる儀礼ないし崇拝である。この氏族神は、トーテム獣および氏族内の女性たちの血を通して代々受け継がれる。したがって男たちは同一氏族内の女たちを避ける根拠をもっている。彼らが同一氏族内の女たちと交わることは、すなわち神と交わることを意味する。それを根拠として近親婚が禁ぜられた。また、トーテムはそれを信仰する者にとってしか神聖ではないから、トーテムを異にする女たちとは交わっていい。そこで族外婚が始まったのである。ところで、近親婚タブーにとって重要なのは禁止一般でなく、一部をそうすることにより、それ以外の異性との限りない性の開放を実現することだった。参考:石塚正英「性道徳のフェティシズム―近親婚タブー発生に関する諸学説を手がかりに」、同『フェティシズム―通奏低音』社会評論社、2014年、第11章。

〔美:建築〕

【引用26】19世紀になっても、ヨーロッパ人は近親者と結婚していた。しかし、自転車が普及したせいで地理的に離れた人々の間でのセックスが可能になり、近親婚は大幅に減った。第一次世界大戦前に自転車が400万台販売されたことはフランス社会に大きな影響を与え、血縁者同士の結婚が減少し、フランス人の身長は高くなった。イギリスでも同様の影響が見られた。286-287頁

【注記26】自転車の普及が近親結婚を減少させたとの説明には少々意外だったが、ヴィンスは、ヨーロッパ人は元来は移動を繰り返していたことを知っているのだろうか。国境の壁(ボーダーウォール)という現象は19世紀に至り各地に国民国家が登場してきてからである。それ以前はボーダーレスのほうが普通で、もっぱら接触と混合を特徴としていた。海上ではハンザ同盟諸国の商人たちが地中海から北海にかけて移動していた。十字軍遠征は大々的な人の移動を促した。スペインのサンティアゴ・デ・コンポステーラ巡礼路などは、1000年以上昔からフランスをはじめ諸地域の人々の行き交う道だった。19世紀中頃には鉄道網が整っていった。

〔時間:理性〕

【引用27】科学は理論の誤りを証明することによって進歩していく。(中略、改頁)わたしは量子力学、重力、磁気学の基本を数学的には理解しているが、直感的には受け入れられない。それらはわたしの生活を支配する概念であるにもかかわらず、それらに対するわたしの理解と受容は、他の文化的知識に対する理解と受容とは非常に異なっている。332-333頁

【注記27】「科学は理論の誤りを証明する」という言い回しは表向きである。科学者はみな、実験結果や数値についてどこかで見切りをつけ、総体として同一の結果をつくっている。有効数字、無理数、虚数などなど。また、自然は科学の発展に係わらず非合理な動きを続けている。科学者に対して計測不能の、いわゆる想定外の事態を突き付けてくる。量子力学はその最たるものである。なぜかというと、古典物理学の限界を脱した量子は実に奇妙な動きをなすのだが、誰もどこがどのように奇妙なのかを確認できない。中を覗こうとするその瞬時に、動きは止まってしまう。さていったい、量子はいずこに向かっているのだろうか。科学者は自然界の外に出たと言っているが、まさか神が鎮座する超自然の圏域ではなかろう。量子の奇妙な性質を利用してコンピュータなどが製品化されている。ということは人類の住むこの地球上にいるのではないだろうか。そうした素朴な疑問に、現在の量子力学者は答えられない。科学的精神が邪魔をしているからである。その意味でヴィンスの述懐は納得できる。「わたしは量子力学、重力、磁気学の基本を数学的には理解しているが、直感的には受け入れられない」。

〔時間:ホムニ〕

【引用28】今後数十年の間に、ホムニという超個体に属さない人々は、文化的にも技術的にも、さらには、身体的にも認知的にも孤立するかもしれない。たとえば、人間について述べる時には、寿命が長く、コミュニケーション能力が高いことを前提とするようになるだろう。この新たな規範から外れる人は、生物学的に異なる人種、ことによると人類の亜種と見なされる恐れがある。だからといって、ある文化が他の文化より「進化している」と言うつもりはない--複雑なテクノロジーに依存する生活は、必ずしも狩猟採集社会の生活より楽しかったり有意義だったりするわけではない(多くの人は、その逆だと主張するだろう)。それでも、現存する狩猟採集社会は、エネルギーを大量に消費する、ネットワーク化した膨大な数の人々の工業化したライフスタイルから締め出される一方だ。348-349頁

【注記28】18ページでホムニを「超生命体」、「集合性人類」としているが、ここでは「超個体」としている。その内容は本書の前提を通読しても見えてこなかった。本書をまともな相手とみなしていないので、それはいいとして、ホムニに属さない人々は「孤立する」とか「締め出される」とかの言い回しが気になる。まるで、ノアの箱舟に乗せてもらえない人々、生き物に見えてくる。そういった意味で、本書は特異な部類に属する。ではなぜ、私は本書を取り上げたのか。その理由は、今後この手の類書はしばらく大手を振って学界、読書界に場を占めるはずだからである。

【引用29】文化進化はホムニに、自らを含むあらゆる種の運命を劇的に変える力を与えた。しかし、個々の人間の人生を決めるのは人間の生物学的・遺伝学的特徴ではなく、ホムニのコネクトーム(集団脳のネットワーク)における自らの位置だ。同じ都市に暮らしていても、裕福な西欧の国で土地を所有する貴族階級に生まれた白人男性と、南の発展途上国から来た、地位も財産もない、浅黒い肌の難民とでは、歩む人生はまったく異なるだろう。350頁

【注記29】「コネクトーム(集団脳のネットワーク)」が進化の超進化だとして、「南の発展途上国から来た、地位も財産もない、浅黒い肌の難民」は、果たしてそうした進化にあずかっているのかいないのか。リビエラかどこかに楽園を構えている富裕層だけがコネクトームに参画できるのだろうか。いずれにせよヴィンスの描く集団脳ネットワークは、人類全体の未来には関係しないようだ。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x14100,2025.09.06)