石塚正英

まえおき

私は、1970年から読書ノートを執り続けて今日に至っている。手書き時代も含め、そのノート群から主だったもの90点を選んで「読書ノートの時代」と題し、2023年2月刊行の拙著『バロック的叛逆の社会思想―ニーチェ・フロイト・ブルクハルト批判』(社会評論社)第9章に掲載した。本稿はその継続であり、シリーズとして91点目から再開する。なお、(01)~(90)の題目のみ、本稿末尾に記しておく。

☆ ☆

ヴェルナー・ハイゼンベルク『部分と全体―私の生涯の偉大な出会いと対話』(原題:Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze, Piper, 1969.)みすず書房、2007年(初1974年)からの【引用】と【注記】。

〔 〕付きの小見出しは翻訳文のまま。文中の「/」は改行を示す。下線は引用者による。対話からの引用に際し、必要箇所の抜粋にとどめている場合がある。翻訳文中の漢数字は算用数字に変えてある。ハイゼンベルク(1901-76)はドイツの理論物理学者。

〔湯川秀樹による序文〕

【引用01】この本を読みだして先ず印象づけられるのは、最初の対話の内容がすでにきわめて哲学的なことである。まだ高校生のハイゼンベルクおよび彼と同年輩の若者たちの間で交わされた、やりとりとしては、あまりにも高級だという感じがする。しかし、これは半世紀を彼の脳裡に生き続けた記憶の意識的、無意識的再構成だと思えば、おかしくないかも知れない。さらに、この対話の行なわれた場面の情景描写の鮮明さにも驚かされる。序文 iii頁

【注記01】数学と哲学は、概念を練り上げる思惟行為として同類である。工芸におけるアートとメチエに匹敵する。職人の世界では、アートとメチエは切っても切り離せないものだった。アートは目に見える技であるのに対してメチエは秘められた技である。鍛冶屋の焼入れ、板前の包丁磨ぎ、左官の土壁づくりなどは、メチエのなせるものなのだが、それを現代人はアートと思っている。実はアートはメチエに支えられているのである。私の了解では、数学がアートで哲学がメチエである。数学の背後には哲学がドッペルゲンガーのように寄り添ってきたのだが、現代の数学者は、一部でそのような意識を喪失しており、気の毒でならない。

【引用02】それはまた彼が、一貫して理論物理学を哲学と不可分のものと考えてきたこととも関係している。この本の中の対話の内容は直接の対象が何であっても、どれもこれも哲学的色彩が強い。中でも彼が師と頼むニールス・ボーアとの対話には、西欧的思想の伝統を超えた広がりと深まりがある。特に、ボーアが時折り発する名言には、東洋の哲人のことばの響きが感じられる。ハイゼンベルクは若い時から、ずっとプラトン哲学にひかれてきた、と自ら言っている。実際、この本を読んでいると、おのずとプラトンの対話篇が連想される。彼はいつしかボーアをソクラテスに比し、自らをプラトンに比するようになったのではないか。そんなことさえ、私は思ったのである。序文 iv頁

【注記02】量子(素粒子)はナノ世界に見出される極小物であって、感覚で認識できる自然界では不可視であり、物質としての実体を失っている。対して、プラトンのイデア “ιδέα” は超自然界に存在する普遍・本質であり、感覚で認識できる自然界では不可視である。古代ギリシア哲学の世界では、最初期にタレスらの自然哲学(イオニア学派)が登場して以来、様々な流派が形成されたが、ハイゼンベルクは、極小の物質(アトム)に夢中となったデモクリトスよりも魂(プシュケー)に重きをおくプラトンに惹きつけられた。じつにヨーロッパ的な心根である。私はむしろプシュケーに関心があり、以下の論文を書いた。「クアンタム(量子)とプシュケー(魂魄)—地に足のついた不可視の存在」、石塚正英『人類の内なる原初性―アリスティッポスからシュペングラーへ』柘植書房新社、2025年、第1章、所収。

〔ハイゼンベルクの回想(以後の引用すべて)〕

【引用03】科学は人間によってつくられるものであります。これはもともと自明のことですが、簡単に忘れられてしまわれがちです。このことをもう一度思いかえすならば、しばしば嘆かれるような人文科学-芸術と、技術-自然科学という二つの文化の間にある断絶を少なくすることに役立つのではないでしょうか。この書物は、著者がまさに体験してきた原子物理学の最近の50年間の発展にかかわるものです。自然科学は実験に基づくもので、それにたずさわってきた人々は、実験の意味することについて熟慮を重ね、お互いに討論しあうことによって成果に到達していくのです。この本を通じて、科学は討論の中から生まれるものであるということを、はっきりさせたいと望んでいます。序 vii-viii頁

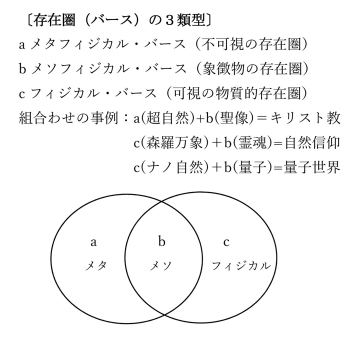

【注記03】数学(理論)をつくった人間は自然的存在だが、出来上がった数学は自然の圏域をはみ出し、概念の圏域に位している。私は自然の圏域を〔フィジカル・バース〕とし、概念の圏域を〔メソフィジカル・バース〕としている。人口に膾炙して久しい「サイバー空間」はここに位置する。さらには、プラトンのイデアやキリスト教の神のように端緒から超自然の存在が位する圏域を〔メタフィジカル・バース〕としている。ただし、量子の存在が確認できるナノ世界は、いくら極小であれ〔フィジカル・バース〕に位するが、感覚でとらえられず摩訶不思議な動きをする量子は〔メソフィジカル・バース〕に位する。以上の配置をまとめると図〔存在圏(バース)の3類型〕になる。/「自然科学は実験に基づくもの」という括りは、数学理論に依拠するのみの量子力学には妥当しない。なるほど、粒子が波動性と粒子性を二重に有することに関する実験、いわゆる「二重スリット実験」は行われたが、なぜ二重になるのか、その根拠・理由は発見できていない。その意味で、実験が成功したとは言えない。

【注記03】数学(理論)をつくった人間は自然的存在だが、出来上がった数学は自然の圏域をはみ出し、概念の圏域に位している。私は自然の圏域を〔フィジカル・バース〕とし、概念の圏域を〔メソフィジカル・バース〕としている。人口に膾炙して久しい「サイバー空間」はここに位置する。さらには、プラトンのイデアやキリスト教の神のように端緒から超自然の存在が位する圏域を〔メタフィジカル・バース〕としている。ただし、量子の存在が確認できるナノ世界は、いくら極小であれ〔フィジカル・バース〕に位するが、感覚でとらえられず摩訶不思議な動きをする量子は〔メソフィジカル・バース〕に位する。以上の配置をまとめると図〔存在圏(バース)の3類型〕になる。/「自然科学は実験に基づくもの」という括りは、数学理論に依拠するのみの量子力学には妥当しない。なるほど、粒子が波動性と粒子性を二重に有することに関する実験、いわゆる「二重スリット実験」は行われたが、なぜ二重になるのか、その根拠・理由は発見できていない。その意味で、実験が成功したとは言えない。

【引用04】言うまでもありませんが、実際に行なわれた討論を数十年も経ってから当時の言葉通りに再現させることは、不可能なことです。書簡だけは当時の言葉通りに引用できますが。私は本格的な回想録を書くつもりはありませんから、あえていくども省約を重ねたり、緊張性をもたせたりすることにし、歴史的な正確さはあきらめることにいたしました。ただ、本質的な点についての描写は正確でなければなりません。討論の中では、原子物理学がいつでも一番重要な役割を果たしているとは限りません。それよりはむしろ人間的、哲学的あるいは政治的な問題に関することが同じように何度も出てきます。まさにこのようなことから、自然科学がこれらの一般的な問題といかに切り離せないものであるかが、はっきりするだろうと著者は思っています。viii頁

【注記04】この回想録について、「歴史的な正確さはあきらめる」としている。ハイゼンベルクは正直だ。回想録とは、往々、そうしたものである。私は18歳から76歳の今日まで日記「たゆまぬ学習(まなび)」を付けてきた。それとは別個に、その日記をもとにして備忘録「たゆまぬ学習―備忘録に綴るこれまでの研究生活」を折に触れて書き綴ってきた。そのような日常生活を半世紀にわたって継続してこない限り、たとえ自己史であっても、正確さを期すことは困難である。なお、宇宙物理学者の池内了は、ハイゼンベルクの性格に絡めて、以下の発言をなしている。「ヴェルナー・ハイゼンベルクは、プランクのような国家意識に据われず、徹底した科学主義者であった。科学の発展を第一義に考え、そのためにはナチスと手を組むことすら辞さなかった人物である。ナチスは『戦争に科学を利用した』が、ハイゼンベルクは『科学に戦争を利用しようとした』と言われる。第一次世界大戦で凋落気味になったドイツ科学を救い、ヨーロッパに君臨するという野望を持っていたのである。ナチスとはいわば同床異夢であったのだ」。フィリップ・ボール、池内了/小畑史哉訳『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』岩波書店、2016年、399頁、巻末解説「ナチス時代の物理学者たち」

【引用05】近代原子物理学は、哲学的、道徳的かつ政治的な根本問題にあたらしい議論を提供しました。この種の議論にはできるだけ広範囲の人々の参加が望まれます。本書がその足場をつくるのに役立つならばと思っています。序ix頁

【注記05】 21世紀に至って、理系・文系の離間はいっそう顕著になってしまった。量子力学は文系には理解できない! といった風潮は弥増(いやま)している。私は、2014年5月、当時勤務していた東京電機大学理工学部教員に向けて、「<認知・身体系×情報系>複合科学部・学科設立の夢」と題する構想を提起した。冒頭は以下の文面である。「標題に示す複合科学部・学科とは、理工諸専門学科・諸科学を横断する研究分野、および人文社会系と理工系の両学系を複合した研究分野の双方を含みます。諸大学の既成学部・学科を専門的・専科的な縦割りの組織とすると、ここに取り上げる複合科学部は複合的、横断的な学科と規定できます。これは、一見、学問が元来哲学として一つであった時代にもどる印象を受けますが、そうではありません。一度細分化された諸領域ないし諸学問を前提として、その上に新たな統合的科学の領域をうち立てようとするものなのです。応用レベルでの複合でなく、基礎理論からの複合・統合を特徴としております」。この提案に対する同僚教員からのリアクションはわずかだったが、同大学における私自身の担当する講座の革新はおおいに進み、以下の著作をテキストとして公開するに至った。『感性文化学入門―21世紀の新たな身体観を求めて』東京電機大学出版局、2010年。

〔I 原子学説との最初の出会い(1919-1920年)〕

【引用06】私は、プラトンの思弁をなんとか理解できるような、なにかよい考え方はないものかと一生懸命考えてみた。しかし私はそれに対するぼんやりとした手がかりさえ見つけることができなかったが、その際、物質の最小の部分では、終局的には何かの数学的な形式にぶつかるにちがいないという想像に私は魅せられた。自然現象のほとんど解明しがたく見通しがたい入りくんだ仕組みを理解するには、われわれがその中に数学的な形式を見つけること以外には不可能なのではなかろうか。13頁。

【注記06】プラトンは思弁の哲学者だったが、ハイゼンベルクは理論物理学者だった。その二人を取り結んだのは「物質の最小の部分」である。ただし、その部分に関する二人の関心は相反するものだった。プラトンは、生成変化する現象世界でなく感覚を超越したイデア(本質・理念)を実在と見た。それに対して物理学のハイゼンベルクは、当然ながら生成変化する現象世界を科学的、数学的に探究した。ただし、1919年に陽子が、1932年に中性子が発見され、感覚を超越したナノ世界においては物質世界の基礎単位にあたる原子(原子核)が陽子と中性子によってできていることが判明して、ハイゼンベルクがプラトンに引き寄せられる環境が整ったわけである。実体は、もしそれが存在すると主張したければ、自然世界でなくナノ世界に存在すると思わざるを得なくなったのである。ただ、そこに一つのアポリアが現れた。ナノ世界を主とすれば自然世界は従となるのでなく、前者をリアルな本当の世界とすれば後者は雲散霧消の先に存在を消失するのである。

【引用07】この夜のことも、いまではもう記憶のもやの中に沈みこんでしまったが、われわれはシュターンベルガー湖畔の高みを越えてヴァンダールングをつづけながら原子について話し合った。ロバートのマルブランシュについての注意は、原子についての実験事実というものは、単に非常に間接的なものでしかあり得ず、原子はたぶん物ではないであろうということを私にはっきりとさせた。プラトンが『ティマイオス』の中で述べているのも明らかにこのことであり、そう解釈することによってだけ、彼の正多面体についての広範な思弁の少なくとも半分は理解し得たのであった。近代自然科学で原子の形について述べられるときにも、ここでは時間空間的な構造として、力の対称性として、また他の原子との結びつきの可能性として、形という言葉をその最も一般的な意味にだけ解釈しなければならないのである。原子は物体の客観的な世界の中に一義的に属しているものでは全くなさそうなことからも、直観的にはそのような構造をわれわれは決して記述することはできないであろう。しかしながら数学的な考察は、おそらくそれに到達できるにちがいない。18頁

【注記07】「原子はたぶん物ではないであろうということを私にはっきりとさせた」瞬間に、ハイゼンベルクは古典物理学の圏域から一歩踏み出した。方法は「数学的な考察」でいいとして、はて、どこへ向かって歩みだしたのか。その問題こそ、私の学問的関心をそそるものであり、〔メソフィジカル・バース〕の提起となった根拠である。【注記03】に置いた〔存在圏(バース)の3類型〕にある通り、人々が存在するか、あるいは関わることのできる圏域を、私は(a)(b)(c)の3種に区分している。(a)メタフィジカル・バース(超自然世界)、(b)メソフィジカル・バース(半自然世界)、(c)フィジカル・バース(自然世界)である。(a)は単独で超絶した不可視の世界であって、キリスト教の唯一神やプラトンのイデアが存在する超自然世界である。(b)は(a)を象徴するものが存在したり自然界に潜む霊魂などが住んだりする中途半端な、宙ぶらりんな世界である。美学や数学のような抽象概念もここに収まる。神の本質は(a)に位し、人間の本質は(b)に位する。(c)は生き物たちが暮らす自然界である。それは地球外の真空圏域にも広がっていて生き物は存在できないが、超自然ではない。変わり種として、たとえば、最先端科学の精華である量子世界がある。ナノサイズの量子は極小であれ出自は物質である。だがニュートン物理学は通用しない。量子は不可視で神秘的な動きをするが出自は(c)フィジカル・バースにあるので、私の定義にあっては(b)メソフィジカル・バースに位する。わが〔存在論(バース)の3類型〕に当てはめるならば、観測・実験でなく統計と確率に依拠する量子世界と、統計と確率でなく経験・観測に依拠する呪術世界とは、願望の内容と目的、とくに方法こそ大きく異なるものの、物だが物ではない、宙ぶらりんな象徴物(霊魂、量子)を介する点で、(b)メソフィジカル・バースという同一圏域に括られる。〔量子もつれ〕はジェームズ・フレイザーが理論化した共感呪術の霊魂(外魂の遠隔作用)と似通っている。離れた事物相互になぜ共感・共振が成立するか、その根拠は不明だが、呪術は両者に何らかの関係―物質の接触や模倣―を設定し、共感という法則を利用して実利を得てきた。量子もまた、その根拠は不明だが、計算によって探り当てた〔量子もつれ〕の非局所性―宇宙空間の隔たりを瞬時に結ぶ―を利用して実利を得るようになったのである。

〔 II 物理学研究への決定(1920年)〕

【引用08】物質的なもの、たとえば水が、原子から構成されているものと考えるとしよう。事実、化学はこの概念をうまく使って成功しているが、われわれが学校でニュートン力学として学んだ運動の法則では、最小部分の運動にそのような安定性をもたせることができるようには決してならないだろう。だからこの部分では原子がいつでも繰り返して同じように配列され、運動し、その結果いつでも繰り返して同じ安定な性質をもった元素が作られるというように、今までと全然ちがった自然法則が働いていなければならない。そのような新しい自然法則に対する最初の暗示は、明らかに20年前のプランクの量子論の中に見出される。34頁

【注記08】「今までと全然ちがった自然法則」とは何か。自然が複数あるとすれば法則も複数あるといえる。ところで、ナノ世界はニュートン力学の通用しない場だから、自然ではない。ニュートン力学の通用しない自然があり、それがナノ世界だとするのであれば、なぜナノ世界を「自然」と等置できるのか、その共通な基準とか条件とかはなんであるか、それを示さなくてはならない。私の考えでは、ナノ世界は超自然ではないが、自然ともことなる圏域である。それが〔メソフィジカル・バース〕である。そこに一定の法則があるか否かは、この際たいした問題ではない。なくてもかまわない。量子の動きにかんがみて、法則はおそらくないだろう。

〔III 現代物理学における“理解する”という概念-1920-1922年〕

【引用09】僕は空間と時間とを直観形式として先見的(アプリオリ)に指示し、それによってこの基本形式に、以前の物理学においても有効であると思われたように、絶対的な権利を譲与することを望んだカントをここで引き合いに出すつもりはない。僕はただ、そのような基本的な概念を変更したならば言葉も思考も不確かなものになり、そして不確かさということは理解とは調和させられないものであることを強調したかっただけなのだ。49-50頁

【注記09】「絶対的な権利を譲与することを望んだカント」とは、経験の背後にある本質的な事柄について人々は認識できない、というカントの不可知論を指しているのだろう。私としては、ここではカント哲学よりも「基本的な概念を変更したならば言葉も思考も不確かなものになり」が気にかかる。なぜならば、量子力学の世界はニュートン物理学の成り立たない圏域であるにもかかわらず、従来の術語で理論を構築してきたからである。第一に、ニュートンにおける「科学」と量子論における「科学」とは区別せねばならないのに、区別できていない。はっきり言うと、量子力学は「科学」ではないのである。「超科学」とか「脱科学」とかの表現でも中途半端である。英語の“science”に結びつく概念には長い歴史と広がりがあり、さまざまな要素が入り乱れもしてきた。しかし、どのような場合でも、自然科学の基礎には「自然(nature)」があった。それが、量子力学においては自然が欠落している。見方によっては自然から脱した。だいたい、近代的概念としての「力学(mechanics, dynamics)」とはニュートン物理学の代名詞である。よって、力学を脱したと宣言する新理論が「量子力学」と称されるのは、はなはだしい誤解のもとである。

【引用10】アインシュタインはマッハの哲学を信奉していたおかげで、彼が相対性理論を見つけたのだと時折りいわれることがある。この結論の仕方は僕にはあまりにも乱暴な単純化であるように思えるよ。マッハは原子の存在を信じなかったことはよく知られている。原子を直接に観測することができないという理由で、当時、彼は正当に反論することができたからだ。しかし原子の存在を知ったのちに、物理や化学における厖大な数の現象をわれわれが理解できることを、今になってようやく期待できるようになったのだ。55-56頁

【注記10】私は量子の存在を認める点で原子に対するマッハの場合と同様というわけではないものの、量子の振る舞い〔量子もつれ〕に関する量子力学者の理論を尊重しない。なぜならば、振る舞いの奇妙さに対する原因を突き止めていないからだ。私にすれば、実体を失った量子が向かった先(ナノ世界)は非自然的な世界であって、それを自然的な世界の法則・実験で探しても永久に見つからない。ナノスケールの世界は数学理論の通用する圏域であって、わが〔存在圏域(バース)の3類型〕では〔メソフィジカル・バース〕に当たる。専門家は、理屈に合わない事象が生じると、その部分を等閑視してしまう。放置しても技術革新に差し障りがなければ、研究テーマにすらしようとしない。量子コンピュータの開発に躍起となる業界では〔量子もつれ〕を発生させる研究が盛んだが、その原因を究明する研究はいっこうに進まない。また、前者の研究はIT社会の発展に貢献するが、後者の研究は貢献の動機が見いだせないで放置されるのである。

【引用11】光を放出する電子が、その際にある一つの量子軌道から他の軌道へ突然に跳び移って、その際に自由になったエネルギーが、一つのまとまった塊り、すなわち光量子として輻射の中に与えられるべきであるというものだ。そのような描像は、それを使って一連の実験を非常にうまく正確に説明することができなかったとしたら、全然誰も本気でとりあげなかったであろう。/このわけのわからない数の神秘教と、疑う余地のない経験的な成功との混合は、もちろんわれわれ若い学生たちにとっては大きな魅力であった。57頁

【注記11】「経験的な成功」とは方法の研究分野である。2022年のノーベル賞物理学に輝いた分野である。量子力学の数学的討究が成功してもなお残る「わけのわからない数の神秘教」とは、原因究明の分野なのだろう。それは、ベテランのアインシュタインには「不気味(spooky)」であっても若きハイゼンベルクには「大きな魅力であった」のではないか。一方、そうした未解決の課題はハイゼンベルクの時代と打って変わって、現在の研究者には立ち入らない、という不文律となって久しい。「量子論の試みが始まってわずか9年後の1909年以降、アルベルト・アインシュタインは量子論が『相互に独立していない』不可分な断片から成り立つ世界を示唆しているのではないかと疑問を抱くようになった。一つひとつの粒子を個別に扱うと、粒子は『実に謎めいた影響を相互に』及ぼしているように思われた。それどころか『“幽霊”による遠隔作用』あるいは『テレパシーのような結びつき』と皮肉ったように、粒子は相互に影響を与えているように見えたのである。アインシュタインにとって、理論に致命的な欠陥があるのは明白に思えた」。ルイーザ・ギルダー、窪田恭子訳『宇宙は「もつれ」でできている―「量子論最大の難問」はどう解き明かされたか』講談社(ブルーバックス)、2016年、31頁。

【引用12】ボーアの思考の歩みは、シュターンベルガー湖畔でのわれわれのヴァンダールングのときにロバートによって代表された、原子は物ではないという見解と似通った所があるように私には思われた。なぜなら、ボーアが化学における原子の内部構造の非常に多くの細かい点まで認識できたと信じているとしても、原子の殻を構成している電子は、明らかに、もはや物ではないのだから。いずれにしても、われわれが保留条件なしに位置や、速度や、エネルギーや、広がりといった概念でもって記述できるような、これまでの物理学の意味での物ではないことは確かであった。68頁

【注記12】デンマークの物理学者ニールス・ヘンリク・ダヴィド・ボーア(1885-1962)は、1922年にノーベル物理学賞を受賞している。その同年頃に、弱冠20歳のハイゼンベルク(1901-1976)はそのボーアを彼らに比肩させている。その内容は「原子は物ではないという見解」「これまでの物理学の意味での物ではないことは確かであった」である。これはすごい自信のあらわれだ。ただし、「…ではない」という否定形でなく、「…である」という肯定形で述べてほしい。いったいどのような物なのか? その点が気になる私は、以下の論文を書いて考えてみた。「物と心のあいだに―西田幾多郎のハイゼンベルク読書」、webジャーナル「公共空間X」2025.08.23. http://pubspace-x.net/pubspace/archives/13975」

〔IV 政治と歴史についての教訓-1922-1924年〕

【引用13】1922年の夏は、私にとってはなはだ失望的な一つの経験で終った。私の師、ゾンマーフェルトは、ライプチッヒで行なわれるドイツ自然科学者および医学者の大会に出席することを私にすすめた。その大会では、主な講演の一つとして、アインシュタインが一般相対性理論についての報告をすることになっていた。(中略)アインシュタインの講演は大きなホールで行なわれた。そのホールは劇場と同じように、多くの小さなドアによってどこからでも入ることができた。そうしたドアの一カ所から私が入ろうとしたとき、一人の若い男が私を押しつけた。後で聞いたところによると、その男は南独の大学都市のある有名な物理学の教授の助手か学生であったそうだが、アインシュタインおよび彼の相対性理論に対する警告が書いてある赤い紙切れのような印刷物を手にしていた。ビラにはおよそ次のようなことが書かれていた。この相対性理論というのは、ドイツの人間には無縁なユダヤ新聞の誇大宣伝によって厚顔にも過大評価された全然不確かなスペキュレーションを取り扱っているだけだと。最初の瞬間、私はそのビラはこのような学会によく現われる気狂いの仕わざにちがいないと思った。しかしそのビラの発行者が、実験上の重要な研究業績によって高く評価されている人物であり、ゾンマーフェルトが彼の講義でもしばしば名をあげたことのある物理学者であることを知らされたときに、私の最大の願望は粉砕されてしまった。なぜなら私は少くとも学問というものは、ミュンヘンの内乱でいやになるほど知らされた政治上の意見の争いからは完全に遠ざかっていられると確信していたからであった。71-72頁

【注記13】本書〔XVI 研究者の責任〕の中で、ハイゼンベルクはこう記している。「1945年8月6日の午後のことであった。一個の原子爆弾が日本の広島市の上に投下されたということをたった今ラジオで聞いたと言ってカール・ビルツが突然私の所へやってきた。私は初めこのニュースを信じようとしなかった。。なぜならば、原子爆弾を製造するのには、おそらく数十億ドルにものぼるであろう莫大な技術的出費を必要とすることを私はよく知っていたからである。また心理的にも、私の大変よく知っているアメリカの原子物理学者たちが、そのようなプロジェクトに全力を技入することなどあり得ないと私には思われた。そこで私はおそらく何らかの宣伝のためと思われるラジオのアナウンサーの声よりも、むしろ私を尋問したアメリカ人の物理学者の方を信じたい気持の方が強かった。。“ウラン”という言葉が放送の中には出てこなかったということも聞いた。それによって私は“原子爆弾”という言葉が何か他のものを意味しているのではあるまいかと思った。晩になってようやく、ラジオのニュース解説者が、それに費やされた莫大な技術的出費について説明した時、私が25年の歳月にわたって心血を注いできた原子物理学の進歩が、今や十万人を遙かに越える人間の死の原因になったという事実と直面しなければならなかった」。310-311頁

広島への原爆投下について、「私は初めこのニュースを信じようとしなかった」と回想するハイゼンベルクは、核技術においてアメリカがドイツの先を越してしまったことに驚きを隠せなかったとみていいのではないだろうか。フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(363頁)には以下の記述が読まれる。「一方で、『非政治的な』姿勢は、政治的な行動に対して科学者たらを軟弱にしてしまった。事実、非政治的であることで政府を直接批判できなくなってしまったため、その結果として、別の政治的な意味をもつ立場となってしまった。同時に、それは見せかけでもあった。というのは科学者たちは、いささか疑問のある体制から資金を引き出すために、核の威力を餌に使ったからだ――そして、彼らが行なった以上の成果が得られなかった場合、それは自分たちの研究の有する潜在力への自信に欠けていたためであって、自由にできる資金がそこになかったためではなかった」。私一人の思いかも知れないが、広島への原爆投下のニュースに接したハイゼンベルクの心境は、時代思潮としてボールの説明に当てはまる気がする。

〔Ⅴ量子力学およびアインシュタインとの対話-1925-1926年〕

【引用14】アインシュタインは今度はいくらか疑わしそうに私をみつめた。「こんなに多くの、そして重要な疑問がまだたくさん残されているのに、どうしてあなたはそれほどあなたの理論に確信を持てるのですか?」/このアインシュタインの質問に私はすぐには答えることができなかった。やがて私は、おそらく次のように言った。「自然法則の簡明さということは、客観的な性格をもつもので、それは単に思惟経済だけの問題ではないということを私もあなたと同じように信じます。自然が、われわれをこれまで誰も考えつかなかったような非常に簡明で美しい数学的形式――ここで形式というのは、基本にしている仮定や、公理や、そのようなものの首尾一貫した体系を私は意味します――に導くならば、そのときこそ、それが“本物である”、つまりそれは、自然の真正の性格を表わしているものであることを、人は信じないわけには行きません。この形式が、われわれの自然に対する関係を取り扱っているものであるかも知れませんし、またその中に思惟経済の要素が存在することもあるかも知れません。しかし、決してひとりでにはこの形式には到達しなかったでしょうし、またそれは自然によってはじめてわれわれに啓示されたものですから、単に実在に対するわれわれの考えだけでなく、実在そのものに属しているのです。112頁

【注記14】自然は、それを数学的形式に「導くならば、そのときこそ、それが“本物である”、つまりそれは、自然の真正の性格を表わしているものである」と、ハイゼンベルクは述べている。「数学的形式」と「自然の真正の性格」の間には、短絡のクレバスが深く広がっている。【注記03】に示した〔存在圏(バース)の3類型〕で区分すると、「数学的形式」は〔メソフィジカル・バース〕に属し、自然は〔フィジカル・バース〕に属する。「数学的形式」は自然の理論化・概念化装置である。「自然の真正の性格」はあくまでも自然世界に備わっている。なお、「思惟経済」とは、できるだけ少ない概念や定義で記述を完成させる原則のことだが、そのような原則こそ「自然の真正の性格」の改変につながる。例えば「美しい花」は真正の自然だが、「花の美しさ」は多少とも思惟経済によって抽象化の改変を帯びた、概念化の道に入った自然つまり〔概念としての自然〕を指す。商品化される自然である。

〔Ⅵ 新世界への出発-1926-1927年〕

【引用15】(コロンブスのアメリカ発見と:引用者)同じように、科学における本当の新世界も、ある決定的な箇所において、今までの科学が土台としていたものをはなれて、いわば虚空へ飛び込む覚悟がなければ発見できないものである。アインシュタインは相対性理論において、それまでの物理学の確固たる基盤に属していたあの同時刻という概念を放棄した。そしてまさにこの同時刻についての今までの概念を断念することを、多くの指導的な物理学者や哲学者でさえも承認することができず、それが彼らを相対性理論のはげしい反対論者にしたのであった。科学の進歩は、それにたずさわる人々一般に新しい思考内容を取り上げて、それを具体化することだけを要求していると言ってもよいであろう。そのことについては、科学にたずさわっている者はほとんどいつでも心の準備がある。しかし、本当に新しい世界に入りこんだときには、単に新しい内容を取り上げるというだけでなく、新しいものを理解したければ、思考の構造をも変えねばならなくなるということが起こり得るのである。115-116頁

【注記15】「あの同時刻という概念を放棄した」「今までの概念を断念する」、「今までの科学が土台としていたものをはなれて、いわば虚空へ飛び込む」ということの実際的提案を、私は〔存在圏(バース)の3類型〕で行っている。「今までの科学が土台としていたもの」とは自然的世界のことで、それを私は〔フィジカル・バース〕と命名している。「いわば虚空へ飛び込む」とは、〔メソフィジカル・バース〕に飛び込むことである。ニュートン以来の古典物理学の対象は自然的世界であるが、人間がつくった理論的・抽象的な数学的形式は〔メソフィジカル・バース〕に属している。ただし、数学によって構築された成果は〔フィジカル・バース〕すなわち我々の生活圏に存在する。さて、量子はニュートン力学の通用を受けない世界に位する。実在の自然界と区別される新天地を、物理学者たちは新たに何と命名しているだろうか。ハイゼンベルクは「虚空」としたが、そのような漠たる名称では新たな世界が表現できない。量子コンピュータが活躍する生活圏・自然世界は〔フィジカル・バース〕に属するが、不可視のナノ世界に存在する量子それ自体は〔メソフィジカル・バース〕に属すると、私はたびたび説明している。ニュートン力学で解析された自然的日常的圏域〔フィジカル・バース〕は崩壊し、今後人類は量子理論の世界に暮らす、などという物言いもおかしい。「放棄」も「断念」も奇異な表現である。人間がつくった概念は崩壊しても、そのもととなっている自然世界はびくともしない。我々の住む地球は、杜甫の詩『春望』に詠われた「国破れて山河在り」の通りである。

【引用16】私は今や、量子力学において一つの電子の霧箱の中における軌道がどのようにして数学的に表現されるのかという疑問に、私の努力を集中した。初めの頃のある晩、すでに全然打ち破り得ない困難にぶつかった時、われわれはひょっとしたら問題の立て方をまちがえているのではないかということが、私にはぼんやりとわかってきた。(中略)あの晩の夜半のことであったろうか、私は突然アインシュタインとの対話を思い浮かべ、そして彼の意見、「理論があってはじめて、それが何を観測できるかということを決定するのだ」を思い出した。この長く閉ざされたドアを開く鍵はここにあるに違いないことを、私はすぐに悟った。そこでアインシュタインの意見の帰結をよく考えてみるために、私はその時すぐに、ファレ公園へ真夜中の散歩に出かけたのであった。確かにわれわれは、いつでも霜箱の中における電子の軌道は観測することができる、と軽々しく言ってきた。しかしひょっとすると、人が本当に観測するものはもっとわずかなことであるのかも知れない。おそらく、不正確に決められた電子の位置のとびとびの列だけを認め得るのかも知れない。事実、箱の中の個々の水滴だけを人は見ているのであり、それは確かに一つの電子より遙かに広がったものである。だから正しい設問は次のようなものに違いない。量子力学において次のような状態を表現することができるか? その状態では、一つの電子が、ある程度の不正確さでもって、ある一つの与えられた場所に存在し、また同時に、再びある程度の不正確さでもって、前もって与えられた速度の値を持ち、そしてこの不正確さの程度を、実験との間に困難をきたさないように、できるだけ小さくすることができるか? と。そのような状態を、数学的に表現することができて、そして不正確さについては、後に量子力学の不確定性関係と名づけられた、あの関係が成り立つことを、研究所へ帰ってからのちょっとした計算が証明したのであった。126-127頁

【注記16】アインシュタインの発言、理論が先で観測はそれに続く、という発想に接して、私は何か、真逆な気がした。アインシュタインの発想は一般に演繹法に関係する論理的推論である。しかし、物理学は実験によって、生物学は個体採集によって具体的な事例を集めて結論の理論を導く。つまり帰納法に従っているのではなかったか。それに比べるとアインシュタインの発言は真逆である。実は、彼はハイゼンベルクに対して一般論を述べたのではなく、通常の自然科学を脱した量子力学の圏域を対象にした方法をサジェスチョンしたのだ。それは数学的形式の表現である。ハイゼンベルクが「ちょっとした計算が証明した」と記しているのは、そのことを物語っているのだろう。古典物理学の対象は自然的世界だが、人間がつくった理論的・抽象的な数学的形式は〔メソフィジカル・バース〕に属しているのである。なお、アインシュタインの発言にある「理論」は、見方によってはハイゼンべルクの言う「思考実験」(130頁)と取り換えてもいいだろう。そのような試行錯誤を繰り返すハイゼンベルクは、よく考えてみたいとして「ファレ公園へ真夜中の散歩に出かけた」。あぁ、彼は自然の子だったのだ!

【引用17】彼(アインシュタイン:引用者)によれば、理論物理学の数学的記号がこの客観的世界を描写すべきであり、それによって世界の将来の振舞いについての予測が可能になる、というのであった。原子にまで下りて行くと、空間と時間の中のそのような客観的な世界は全く存在せず、理論物理学の数学的記号は、実在のものではなく可能なものだけを描写するということが、今や主張されているのだった。アインシュタインは、――彼がそう感じたように――足もとの大地を取り払われることを承認できなかった。後になって、量子論がすでに久しく物理学の確定した構成部分になってしまってからでも、アインシュタインは生涯彼の立場を変えることができなかった。彼は量子論を過渡的なものとしては認めても、原子的現象の終局的な説明としては、認めようとしなかった。「神はサイコロを振り給わず」、それがアインシュタインにとってゆるがすことのできない根本原則で、彼は何人たりとも、それをおびやかすことを許さなかった。131頁

【注記17】アインシュタインに、私はこう提言したい。「足もとの大地」は2種類の圏域と連携している。一つは「客観的な世界」つまり私の用語で〔フィジカル・バース〕であり、もう一つは構築の素材を〔フィジカル・バース〕に有する〔メソフィジカル・バース〕である。こちらは量子のみならず、森羅万象に潜む霊魂を含んで不可視の世界であるが、可視の世界に根を有する。アニミズムを生活信条とする世界各地の諸民族は〔メソフィジカル・バース〕に馴染んでいる。量子を〔メソフィジカル・バース〕に置くことさえ認めるなら、アインシュタインの疑念は消え去る。人間がつくった数学理論は、古典力学の圏域つまり〔フィジカル・バース〕および量子力学の圏域つまり〔メソフィジカル・バース〕の両圏域を描写する。なおアインシュタインは、人間がつくったのでない「神」を持ち出したが、キリスト教の神は超自然の圏域、すなわち〔メタフィジカル・バース〕に位する。量子に関係する〔メソフィジカル・バース〕に位する神は物神(フェティシュ)や霊魂(アニマ)であって、量子はそれらと仲良くなってしまう場合がある。参考:石塚正英「量子の呪術的性格―妖怪呪術・商品物神・不気味な量子」、同『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第3章。

〔Ⅶ 自然科学と宗教の関係についての最初の対話-1927年〕

【引用18】前世紀における自然科学の客観的世界は、今ではよく知られているように、一つの理想的な極限概念であって、真実ではなかった。おそらく真実とのいかなる対決の場合にも、将来において、客観面と主観面とを区別して、両者の間に一つの切れ目を入れることは、必然的なことだろう。143頁

【注記18】この文章はハイゼンベルクがコペンハーゲンで対話したニールス・ボーアの発言である。自然科学の客観的世界は「一つの理想的な極限概念」だったということ、その指摘は社会科学の分野にも当てはまる。その一代表がマルクス経済学で宇野弘蔵が唱えた「原理論」である。原理的・理論的に構成された純粋資本主義を研究対象に設定したのだった。だが、現実の資本主義は世界各地で固有の条件下に存在していた。すでにロストウのテイクオフ理論に示されてあったように、問題は資本主義から共産主義へという体制選択ではなく、19世紀から20世紀にわたり、世界にはいわば横倒しの多様化が出現した。それが現実だったのであり、理論的に単純化した原理ですべてに対応することは困難だった。そのような多様化は物理学の分野でも進んでおり、古典力学から量子力学へという理論と技術の進化主義的選択ではなく、量子の出現によって存在圏の多様化が進行したという現状を見定めることこそが重要なのである。

【引用19】数学においではよく知られているように、われわれは虚数単位-1の平方根を√−1 と書き――われわれは iという記号を導入するのですが――それを使って計算をします。この数iは、自然数の中にないことをわれわれは知っています。それにもかかわらず、数学の重要な分科、たとえば解析関数論のすべてがこの虚数単位の導入に基づいています。つまり√−1 は、追加としてそれでも存在するということです。あなたは、おそらく僕が次のように言ったと同意するでしょう。“√−1 が存在する”という文章は“√−1 という概念の導入によって最も簡明に表わせるような、重要な数学的な関係が存在する”ということを意味するものに他ならないとね。しかしこの関係は、このiの導入なしにでも成り立っています。ですからこの種の数学を、自然科学や工学において非常にうまく実用的に応用することができます。たとえば関数論において決定的なことは、連続的に変化し得る変数の一組によって表示されるような、重要な数学的法則性の存在ということです。たとえそれが、理解のため原理的に必要でなくとも、また、たとえそれに対して自然数の中には相関概念が存在しなくても、抽象的な概念√−1 を作ると、この関係はよりたやすく理解されます。同じような抽象的概念は無限大(∞:引用者)であり、それも確かに近代数学において一つの重要な役割をはたしています。144-145頁

【注記19】自然数を自然な概念とし、虚数(i)を不自然な概念とする。しかし、自然数とて人間がつくった数学的概念なのだから、不自然とみなせもするのである。数字に限らず、概念一般はすべからく自然には存在せず、人間の頭脳がつくったもの、つまり人工物である。音階はその一例である。人間という生物は自然世界〔フィジカル・バース〕に存在するが、人間を人間たらしめている観念や概念は〔メソフィジカル・バース〕に存在する。時間観念はその一例である。そこまで説明を広げるならば、言葉を筆頭に人間の頭脳活動の成果はおしなべて〔メソフィジカル・バース〕に存在することがわかるだろう。母性本能(動物)でなく母性愛(人間)とて一種の人工物である。キリスト教の唯一神、プラトンのイデア、カントの物自体(Ding an sich)などは、それらを観念する人々においては、人間の頭脳でなく超自然界すなわち〔メタフィジカル・バース〕に出自する。19世紀ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハはこうこういった。「観念論は神々の根拠および根原ではない。神々の根拠および根原は観念論ではけっしてない! 唯物論が神々の根拠および根原なのである(Materialismus ist der Grund und Ursprung der Götter.)」。Ludwig Feuerbach Gesammelte Werke, hg. v. W. Schuffenhauer, Akademie-Verkag, Berlin, Bd.7, 1969, S.92. その宣言を支持する人々にとって、〔メタフィジカル・バース〕は存在しない。

〔Ⅷ 原子物理学と実用主義的な思考方法-1929年〕

【引用20】なかんずく、パウルは、彼の表現でもって多くの困難を一度に解こうとすることは不遜であると見なしていることを表明しようとした。なぜなら、彼は原子物理学のような日常の経験から遠くはなれた領域において、どのような進歩を成しとげるにも、それがいかにむずかしいものであるかということをよく知っていたからである。一方、一つの困難の真の解決は、必ずや、われわれがここで簡明で偉大な関連にぶっつかることにあることを、私はただ言い表わしたかったのである。その時には、最初は考えられもしなかったような他の困難もひとりでに克服されるであろう。それだから両方の表現様式は真理の重要な部分を含んでいるにちがいない。そして外面的な矛盾については、ニールス・ボーアからしばしば聞かされた彼の見解を思い出すことで満足するしかなかった。ニールスは次のように言うのが常であった。「正しい主張の反対は誤った主張である。しかし深遠なる真理の反対もまた、深遠なる真理であり得る」と。164-165頁

【注記20】「深遠なる真理」というが、深遠でない真理の場合はどうなのか。真理はみな深遠なのではないのか。ボーアが強調しているのは形容詞の「深遠なる」なのだろうから、それが何を指すのか、考えてみなければならない。私にすれば、「深遠」とは数学理論によって生み出されたナノ世界のことだ。そこでは不動にして恒久の真理(事実)は存在しない。真理は非局所にして瞬時に決まる、という〔量子もつれ〕がその代表である。最深部の真理は、真理という概念に両義性や複数性を獲得している。それは、先史地中海沿岸で崇拝された女神たちに言い当たる。最古の女神として知られるメソポタミアの「イシュタル」は愛と美の女神であると同時に戦の女神でもあって、後にシリア地方では「アスタルテ」と称され、バビロニアでは「ミュリッタ」と称された。イシュタルに備わる特徴の一つに、完全に天界に住むのでなく、下界の人間たちと交渉しあう点がある。すべからく両義性と転倒性を兼ね備えている。歴史貫通的な意味での「真理」にはそういう特徴がある。「真理」を単数にしてしまった原因は近代化にある。参考:石塚正英「身体のドローメナ―デーメーテールとディオニューソス」、同『母権・神話・儀礼―ドローメノン(神態的所作)』社会評論社、2015年、第2章。

〔Ⅸ 生物学、物理学および化学の間の関係についての対話-1930-1932年〕

【引用21】しかしいまや、古い物理学が問題ではなく、量子力学が問題なのだ。もちろん量子力学で数学的に表現できるような、たとえば原子や分子の定常状態のような全体的な構造と、生物学的な過程の結果として生じてくるようなそれとの間の比較をすることも試みられた。しかし、やはりそこには非常に特徴的な違いもあるのだ。原子、分子、結晶のような原子物理学の全体的構造は統計的な構造物である。それらは原子核と電子という構成要素の一定数から成り立っており、それが外部から邪魔されない限り、時間がたっても少しも変化をしない。外部からの撹乱が及んでくると、それは撹乱に対して反応するけれども、しかし、もしもその撹乱があまり大きくない場合には、それが衰えるとともに再び出発の状態にもどる。しかし、有機体の方は統計的な構成物ではない。ずっと昔になされた生物体と焔との比較でも、生きた有機体はちょうど焔のように、それを貫いて、ある意味で物質が注ぎこまれる一つの形であるということを明らかにする。177頁

【注記21】ここでは「数学的に表現できるような」構造、「統計的な構成物」「統計的な構造物」がキーワードである。それは「生物学的な過程の結果として生じてくるようなそれ(構造:引用者)」とは「非常に特徴的な違いもある」。これでは新旧の物理学に橋渡しや継続の糸口は見つからない。技術的な参考例だが、従来のコンピュータと量子コンピュータを比較してみる。従来型では、情報を電圧の高低で「0」(高)と「1」(低)の組み合わせで表している。単位はビットである。量子型では、電圧でなくエネルギー(周波数や電磁場での粒子の向き)によって「1」(高)と「0」(低)の差異を生じさせるが、それぞれが確定されないまま量子ビットに計算を連続させる。従来型に比べて抜群のスピードで進む。ここで重要なのは「確定されないまま」という宙ぶらりんな状態である。いわゆる〔重ね合わせ〕のことである。

しかし、もっと重要なのは古典物理学の段階から持ち越された価値意識、スピード化を進歩とみ目標に掲げる進歩至上観である。内閣府は情報社会(Society 4.0)から未来社会(Society 5.0)への類型転換を進めている。内閣府によると、この類型は「サイバー空間(仮想空間)とフィジカル空間(現実空間)を高度に融合させたシステムにより、経済発展と社会的課題の解決を両立する、人間中心の社会」とある。内閣府ホームページhttps://www8.cao.go.jp/cstp/society5_0/

文物制度が価値をもつだけでなく、それに関する情報に価値が生まれ、さらにはそうした一次的情報に特化して系統的に整理された二次的情報が次々と価値を生んでいく類型である。手段にすぎない貨幣に対して神とあおぐ人々が抱きたくなる類型である。私にすれば、情報を知識に高めるかどうかは各自の目的意識にかかってくる。情報の過多過小によるものとは言いきれない。文学に関心のない人はそれに関する情報はもっても、さりとて自ら文学する知識つまり理解度は深めない。それでいいのではないか。豊かな社会が豊かな人間をつくるのでなく、まずもって社会を構成する人間一人ひとりが豊かであって始めて社会全体が豊かになれるのだ、と発想を転換しようではないか。量子コンピュータは豊かな企業づくりには多大に貢献するだろうが、人間一人ひとりが豊かになるのに必要な無駄や遊びという文化を社会から追放してしまうだろう。参考:石塚正英「未来社会Society5.0と〔メソバース〕」、同『原初性漂うハビトゥスの水脈』社会評論社、2024年、第3章。

〔Ⅹ 量子力学とカント哲学-1930-1932年〕

【引用22】ここで私は再び対話に加わろうとして次のように発言した。「あなたはいま正確に今日の量子論の特徴的な性格を記述されました。原子的な現象から法則性を推論しようと思うならば、われわれはもはや空間と時間の中での客観的な経過を結びつけることはできず――より注意深い表現を用いるならば――観測状況というものが現われてきます。これに対してだけ、われわれは経験的な法則を保持できます。われわれがそのような一つの観測状況を記述するのに使う数学的な記号は、事実よりも、むしろ可能性を表わすものです。それは可能性と事実との中間的なものを表わしていて、およそ統計力学的な熱学において、温度について言われるのとたかだか同じ意味で客観的なものであると、おそらく言うことができるでしょう。この可能性についての一定の知識は、いくらかの確実な、そしてはっきりとした予言を許すことも事実ですが、-般的には、それは将来のある結果についての確率的な結論を許すだけです。日常経験の領域から遙かかなたにある経験領域においては知覚の秩序を“物自体”-あるいはあなたがその方がよいというのなら〝対象〞と言ってもいいのですが、その模型によってはもはや貫徹し得ない、したがって一つの簡単な言葉にまとめるならば、原子は物でも対象でもないということを、カントは予見することができませんでした。」197頁

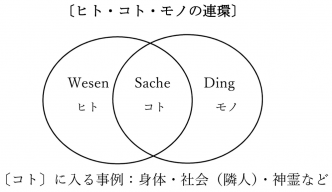

【注記22】カントの「物自体(Ding an sich)」に対して量子力学の概念である「量子」を対置し同類のように批評するのは適切でない。カントにとっての「物」は、むしろプラトンの「イデア」と同様に、経験の域外にアプリオリに存在している。量子は、自然の極小たるナノスケールにあって経験の域外に置かれようとも、そもそも経験の成り立つ自然世界を出自としている。「可能性と事実との中間的なもの」を想定できる圏域に収まる。物自体と量子のどちらも認識の域外に存在し不可視であるが、カントの物自体は自然界とは隔絶・途絶された〔メタフィジカル・バース〕に位し、量子は数学的形式に変換され「中間的」であろうとも、出自が物質なので〔メソフィジカル・バース〕に位している。なお、カントは、自然よりも人間との関係において「物件(Sache)」という術語を用いる。「存在するもののなかには、その現実的存在がわれわれの意志に依存するのではなく、自然に存在しているものがある。そしてこのような仕方で存在するものが理性を持たない場合は、手段としての相対的価値をもつだけであり、それ故それは物件(Sache)と呼ばれる。これに反して、理性的存在者は人格(Person)と呼ばれる」( Kant, I., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten(人倫の形而上学の基礎づけ), 1785, VI 428.)。理性なき物件(Sache)と理性を備えた人格(Person)とに区分する際、前者は自然世界を出自としているようにも判断できる。だがそれは私の勝手な解釈であって、ようするに、カントの関心はデモクリトス以来の原子論にあるとは言いがたいのである。なお、私もまた“Ding”と“Sache”を区別するようにしているが、その意味はここに挿入する図にあるとおりである。参考:石塚正英「学問論を軽んじる量子力学―古代原子論とマルクス原子論を参考に」、同『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第2章。

【注記22】カントの「物自体(Ding an sich)」に対して量子力学の概念である「量子」を対置し同類のように批評するのは適切でない。カントにとっての「物」は、むしろプラトンの「イデア」と同様に、経験の域外にアプリオリに存在している。量子は、自然の極小たるナノスケールにあって経験の域外に置かれようとも、そもそも経験の成り立つ自然世界を出自としている。「可能性と事実との中間的なもの」を想定できる圏域に収まる。物自体と量子のどちらも認識の域外に存在し不可視であるが、カントの物自体は自然界とは隔絶・途絶された〔メタフィジカル・バース〕に位し、量子は数学的形式に変換され「中間的」であろうとも、出自が物質なので〔メソフィジカル・バース〕に位している。なお、カントは、自然よりも人間との関係において「物件(Sache)」という術語を用いる。「存在するもののなかには、その現実的存在がわれわれの意志に依存するのではなく、自然に存在しているものがある。そしてこのような仕方で存在するものが理性を持たない場合は、手段としての相対的価値をもつだけであり、それ故それは物件(Sache)と呼ばれる。これに反して、理性的存在者は人格(Person)と呼ばれる」( Kant, I., Grundlegung zur Metaphysik der Sitten(人倫の形而上学の基礎づけ), 1785, VI 428.)。理性なき物件(Sache)と理性を備えた人格(Person)とに区分する際、前者は自然世界を出自としているようにも判断できる。だがそれは私の勝手な解釈であって、ようするに、カントの関心はデモクリトス以来の原子論にあるとは言いがたいのである。なお、私もまた“Ding”と“Sache”を区別するようにしているが、その意味はここに挿入する図にあるとおりである。参考:石塚正英「学問論を軽んじる量子力学―古代原子論とマルクス原子論を参考に」、同『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第2章。

〔XI 言葉についての討論-1933年〕

【引用23】フェリックスが口をはさんだ。「量子論をもっとよく理解するようになれば、われわれは古典的な概念を放棄し、新しく得られた言葉で、原子的な現象についてもっと容易に話し得るようになる、ということを考えてみることはできませんか?」/「それは全くわれわれの問題ではない」とニールスが答えた。「自然科学というものは、われわれが現象を観測し、その結果を他の人たちに知らせることによって、彼らがそれを確かめてみることができるようにすることにあるのだ。客観的に何が起こったか、あるいはいつもくり返し規則的に何が起こるかについて、意見が一致したときにはじめて、われわれは理解ということに対する一つの基盤が得られるのだ。そして観測と報告というこの一連の過程は、事実上は古典物理学の概念の中で起こるのだ」。209頁

【注記23】フェリックスの発想(放棄説)は21世紀の研究者の間にも散見される。例えば、ジム・アル・カリーリ、林田陽子訳『見て楽しむ量子物理学の世界』(日経BP社、2008年、119-120頁)にはこう記されている。「今日では、量子の非局所性とからみ合いはもはや哲学的な論争ではありません。それらは量子の世界の重大な特徴として受け入れられています。実際、多粒子のからみ合いは量子論の先駆者たちがまったく予想しなかったまったく新しい技術の開発につながりました」。これまで読んできた文献の中で、これ以上の典型的な勘違い議論・論点すり替え議論を、私は知らない。「量子の非局所性とからみ合い」は実験によって証明できると力説しているだけで、なぜそうした現象が生じるのか、その説明になってはいないのである。いや、それ以上に由々しい見解は「まったく予想しなかったまったく新しい技術」という極論である。古典物理学との関連はおろか、その歴史と価値の全面否定にちかい。参考:石塚正英「人はなぜ学問するか―数学者エヴァリスト・ガロアを事例に」、同『人類の内なる原初性―アリスティッポスからシュペングラーへ』柘植書房新社、2025年、第4章。

それから、クリース/ゴールドハーバー共著、吉田三知世訳『世界でもっとも美しい量子物理の物語―量子のモーメント』(日経BP社、2017年、18頁)にはこう記されている。「科学者でない人々に量子力学の物理や数学を教えようとしても、そんなことは長期間の厳しい訓練なしには不可能だろうが、その概念に含まれる問題や謎を描き出し、芸術家や文筆家が量子力学とのあいだに確立した結びつきを追跡することは可能だ」。こういった科学者選民思想の持主は、諸文化の横倒しを理解せず、「学問とはなにか?」「学問上の倫理とは何か?」といった、いわゆる〔学問論〕を持ち合わせていないのである。彼らにすれば、自然科学史上でニュートン科学はアニミズム的観念要素を追放したが、量子力学が登場すると、今度は量子もつれ(entanglement)的世界観がニュートン科学的世界観を追放することとなるのだ。私にすれば、アニミズムもニュートン科学も、実在世界に意味を持って存在している。その際、〔量子もつれ〕はジェームズ・フレイザーが樹立した共感呪術理論の宇宙拡張版に相当する点に注目したい。つまり、大ざっぱに括ると、振舞いにおいて量子論はアニミズムに接近しているのである。参考:石塚正英「量子の呪術的性格―妖怪呪術・商品物神・不気味な量子」、同『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第3章。

〔XII 革命と大学生活-1933年〕

【引用24】プランクは旧式の調度を備えた、あまり明るいとは言えないが、しかし気持よい彼の居間に私を迎え入れた。そこには実際にはなかったにかかわらず、部屋の真中のテーブルの上に、古いガスランプがぶら下がっているのを見る思いであった。プランクは、われわれが一番最近に顔を合わせてから後、急に何歳も年をとったように見えた。彼の繊細な細い顔には深いしわがより、挨拶の際の彼の微笑は深い悩みによる苦しみをたたえ、彼はひどく疲れているように見うけられた。/「あなたは政治的な問題で私に助言を求めに来たのですね」と彼は対話を始めた。「しかし私は、おそらくあなたに何の助言もしてあげられないでしょう。241頁

【注記24】1933年、プランクは厭世的になっている。ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(107頁)には以下の記述が読まれる。「国家に対する組織的抵抗の経験が何らない科学者たちには、ほかに何ができるかについての考えはなかった。彼らは、自分たちがおとなしく従うことで、国家の無法を制限できるのではないかと期待した」。また、村瀬興雄『ナチス統治下の民衆生活─その建前と現実』(東大出版会、1983年、336頁)には以下の記述が読まれる。「ナチス党員に限らず、一般に国民大衆はイデオロギーによっては動いていない。ドイツは資本主義世界の中でもっとも強力で大衆的な共産党をもっていたし、マルクス主義的労働運動はドイツこそが発生の地であった。このような社会主義の本拠地でファシズムが勝利し、その勝利を維持することができたことは、私たちにとってながく理解できないこととなっていた。現在から顧みれば、ドイツの労働者も人民大衆も、ドイツ社会民主党やドイツ共産党を、自分らの生活向上のために利用していたのであって、骨の髄からの社会主義者は非常に少なかったと考えねばならない。彼らの生活習慣が維持でき、生活の向上が望めるのであれば、政治体制が変化しても、彼らはそれを基本的には容認していた」。この村瀬学説を受け入れて以来、それを後悔したことは一度もない。

【引用25】人は破局の後に来る時代のことを考えなくてはならない、とプランクは言い、そのことは私にもよくわかった。それは破局の間を通して不変の島をきずき、若い人々を集め、そして彼らをできる限り生き生きと破局を切り抜けさせ、そして破局が終焉した後で、もう一度新しくやり直すのだ、と言うのがプランクによって述べられた課題であった。248頁

【注記25】プランクは厭世的になっていたものの、ハイゼンベルクら若者には使命を説いて聞かせた。ハイゼンベルクはその意向にダイレクトには応じず、いわばケースバイケースで事を処理してみせた。フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(146頁)には次の記述が読まれる。「シュタルク(反ユダヤ主義者の物理学者ヨハネス・シュタルク:引用者)は、1933年2月にライプツィヒで開かれた国家社会主義者教師連合の集会にハイゼンベルクが参加することを拒否して以来、彼に注目していた。そのときシュタルクは、ハイゼンベルクの学生たちに、彼に対して抗議するように扇動したが、ハイゼンベルクは地元のナチの学生連合の指導者を自宅に招き、自分は『非政治的な』教授ではあるが信用に足る人物であると説得して急場を切り抜けた」。さて、ハイゼンベルクの態度は、「できる限り生き生きと破局を切り抜けさせ」ようとするプランクの心算にこたえるものだっただろうか。

〔XIII 原子技術の可能性と素粒子についての討論-1935-1937年〕

【引用26】われわれは当時、たしかに、まだ素粒子の実際の物理からは遙かにへだたっていた。宇宙線の中にだけ、いくらかの実験的な支点がありはしたが、しかしこの領域における組織的な実験については、まだ論外であった。オイラー(ハンス・オイラー:引用者)は原子物理学のこの部門における発展に対する私の評価がどのぐらい楽観的か、あるいは悲観的かを知ろうとして言った。/「ディラックの発見によって、すなわち反物質の存在によって、全描像は今までよりもずっと複雑になりました。長い間三つの基本単位、陽子、電子、光量子だけで全世界を構成し得るかのように見えていました。それは一つの単純な描像であり、本質的なことはやがて理解されるにちがいないと期待することができました。しかし今や描像はますます複雑になって行きます。素粒子はもはや全く“素”ではなくなりました。それは少くとも“潜在的”には非常に複雑な構成物です。そのことは以前に期待できたものにくらべて、われわれは真理の理解からはるかに遠ざかってしまったことを意味しませんか?」/「いや、私は実際そうは思わない。なぜなら三つの要素的基本単位をもった以前の描像は、全然不確実なものだからね。どうして三つのそのような勝手な単位が存在しなければならないのか、またその中の一つである陽子が他の一つである電子よりちょうど1836倍重くなくてはいけないのだろう。何によって1836という数が特別なものになったのだろう? そしてなぜこの単位は、破壊できないものでなければならないのだろう? やはり、任意の高いエネルギーでそれらを互いにぶつけ合うことができる」。262頁

【注記26】原子物理学の研究は、時局とは相対的に無関係に営まれるように見えるが、その過程で科学者は正義や倫理の観念を揺すぶられていた。フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(106頁)には以下の記述が読まれる。「ハイゼンベルクは(ユダヤ系の:引用者)ボルンをゲッティンゲン大学に留まるよう説得できず、ボルンが去った後に空いたポストへの自らへの指名を受け入れたが、結局は、政治状況のために実現しなかった」。そうした科学者と反対に、自己の利益、自分の地位のために時局に迎合しナチスに入党した人物として、さらにはその事により20世紀後半に多大な名声を得た人物として――悪意をもってではなく、事実の指摘という意味で挙げるだけなのだが――20世紀ドイツ音楽界の重鎮ヘルベルト・フォン・カラヤンがいる。青年カラヤンは、1935年秋、アーヘンの国立オペラ指揮者に任命されたが、その時ナチス党員証が必要になって、すぐさま入党の手続きをしたのだが、実は彼は、何か有利なポストを得ようとして、そのような事をすでにウルムおよびザルツブルクのノイシュタット村で2度も行っているのである。注:笹本駿二「フルトヴェングラーとカラヤン」、『図書』岩波書店、1982年5月号、60頁。

〔XIV 政治的破局における個人の行動-1937-1941年〕

【引用27】戦争が始まらないうちにまだいろいろとしておくべきことがあった。私はアメリカに多くの友人をもっていたが、今のうちに彼らにもう一度会っておく必要を感じていた。彼らにその後、再び会えるかどうか疑問であったし、もしも破局後の再建に私が協力し得るものならば、私は彼らの援助を期待したかった。/そこで1939年の夏の数ヵ月間をアメリカで過ごし、その間に私はアンアーバーとシカゴの大学で講義をした。この機会に、私があの当時学生としてゲッチンゲンのボルンのゼミナールに一緒に参加したフェルミと出会った。フェルミは長い年月の間イタリア物理学の指導的頭脳であったが、しかしその後、目前に迫った政治的な破局のために、アメリカへ移住したのであった。私がフェルミを彼の私邸に訪れたとき、彼はあなたもアメリカへ移住する方がいいのではないかと、私に尋ねた。271-272頁

【注記27】1938年にノーベル賞物理学を受賞し、その後マンハッタン計画に参加し、原子炉と原子爆弾の製造にかかわったエンリコ・フェルミ(1901-54)との交流を回想している。「あなたもアメリカへ移住する方がいいのではないか」との誘いを受け容れなかったことは、結果としてその後のハイゼンベルクに幸いしたのかそうでないのか、微妙なところである。「それなのに、あなたはドイツに帰ろうというのですか?」「私にとって、そういうことは、もう問題ではないと思うのですが……。私にはわかりません。人は自らの決定を首尾一貫させるべきものと私は信じています」(274頁)。フェルミに関して、フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(181-182頁)には次の記述が読まれる。「ナチスドイツにおける自由裁量権はせいぜい相対的なものであり、譲歩という犠牲を払って初めて得られるものであった。DPG(ドイツ物理学会:引用者)がユダヤ人会員を追放したのは他の大半の科学団体よりも遅かったが、他のいくつかの点では体制に拘束されざるを得なかった。たとえばDPGは形式上、第三帝国の教育省の監視下にあり、DPGは毎年贈るプランク・メダルの候補者名を届け出ることが義務とされていた。1938年の候補者には、電子などの粒子は量子力学的には波のような振る舞いをすると示唆したフランス人物理学者ルイ・ド・ブロイと、当時はシカゴで研究をしていたイタリア人原子核物理学者エンリコ・フェルミの名前が挙がっていた。当初はフェルミのほうが有力な候補だったが、教育省が彼の『人種タイプ』に懸念を表明すると(フェルミの妻はユダヤ人だった)、DPGは正式にフェルミを候補者リストから外した」。アメリカの物理学界に対するフェルミとハイゼンベルクの態度の違いは、のちの連合国側と枢軸国側の外交的駆け引きの渦中で生じていることを忘れてはならない。すなわち、1938年9月ミュンヘン会談でイギリスの対独宥和政策があらわになると、ナチスドイツはチェコスロヴァキアの解体に着手する。総力戦を展開していくドイツが科学者団体を統帥していく段階で、国外追放の憂き目にあったユダヤ系以外の科学者にはもはやアメリカでという選択はありえず、本国あるのみだったのである。参考:石塚正英『情報化時代の歴史学』北樹出版、1999年、XIX-XX章。

〔XV 新しい門出への道-1941-1945年〕

(【引用】と【注記】引用なし)

〔XVI 研究者の責任についてー1945-1950年〕

【引用28】1945年8月6日の午後のことであった。一個の原子爆弾が日本の広島市の上に投下されたということをたった今ラジオで聞いたと言ってカール・ビルツが突然私の所へやってきた。私は初めこのニースを信じようとしなかった。なぜならば、原子爆弾を製造するのには、おそらく数十億ドルにものぼるであろう莫大な技術的出費を必要とすることを私はよく知っていたからである。また心理的にも、私の大変よく知っているアメリカの原子物理学者たちが、そのようなプロジェクトに全力を技入することなどあり得ないと私には思われた。そこで私はおそらく何らかの宣伝のためと思われるラジオのアナウンサーの声よりも、むしろ私を尋問したアメリカ人の物理学者の方を信じたい気持の方が強かった。。“ウラン”という言葉が放送の中には出てこなかったということも聞いた。それによって私は“原子爆弾”という言葉が何か他のものを意味しているのではあるまいかと思った。晩になってようやく、ラジオのニュース解説者が、それに費やされた莫大な技術的出費について説明した時、私が25年の歳月にわたって心血を注いできた原子物理学の進歩が、今や十万人を遙かに越える人間の死の原因になったという事実と直面しなければならなかった。/最もひどいショックを受けたのは、当然のことながらオットー・ハーンであった。ウランの核分裂は彼の重大な発見であったし、それは原子技術への決定的で、かつ誰にも予想さえつかなかった第一歩であった。310-311頁

【注記28】この場面に関連して、フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(295頁)には、以下の記述が読まれる。「その時点においても、ドイツ人科学者たちは、自分たちのほうが連合軍の競争相手よりも、ある部分では技術的に優れていると自らに言い聞かせようと必死であったように思える。そうした意識は彼らを、確固とした、かつおそらく有益な特別なポスト、すなわち戦後の核技術が超大国のあいだでどのように進展しょうとも影響力のあるポストが得られるだろうという考えにすがりつかせた」。広島に投下された爆弾が原子爆弾かどうかを推測する基準として、ハイゼンベルクの脳裏に浮かんだのは「技術的出費」だということ、また、原子力が武器に使用されたなら破局に至る、ということである。そのことを「誰にも予想さえつかなかった」と述懐することになったのは、この回想録が1969年に刊行されているが故のことだろう。なお、オットー・ハーン(1879-1968)は1944年にノーベル化学賞を受賞したが、彼は原子核分裂の実験に成功した人物でもある。ノーベル賞には、人類に多大な貢献をした個人または団体が選ばれるのだが、20世紀前半までのアジア・アメリカ・ラテンアメリカの諸民族はノーベル賞級の技術によって甚大な人的物的被害を被っていたわけである。

〔XVII 実証主義、形而上学、宗教―1952年〕

【引用29】たとえば量子論は、相補的な概念“波”と“粒子”を用いて、自然の二重性格的記述を許すにすぎないから不満足なものである、ということがいつも繰り返して言われている。しかし量子論をほんとうに理解した人なら誰でも、ここで二重性格を論じようとは夢にも思うまい。彼は、この理論が原子的現象の統一的な記述であり、それを実験に適用して、普通の言葉に翻訳しようとする場合にだけ、いろいろちがったもののように見えることもありうると思っているだろう。量子論は、われわれがある事柄を完全に理解することができるが、それにもかかわらずそれを語る場合には、描像とか比喩しか使えないことを知らされる一つのすばらしい例だ。この場合、描像と比喩は本質的に古典的な概念であって、だから“波”や“粒子”もまた古典的な概念なのだ。それは、正確には現実の世界に適合しないし、お互い同士は部分的には相補的な関係にあり、だから矛盾してもいる。それにもかかわらず現象を記述する際には普通の言葉の枠内にとどまらねばならないので、真の事実に近づくには、これらの描像によるしかないのだ。336頁

【注記29】「量子論は、われわれがある事柄を完全に理解することができる」という場合の「完全」には、ハイゼンベルク自身が条件を付けている。それは「描像と比喩は本質的に古典的な概念」であり、表現する対象と表現する方法に矛盾があることだ。量子力学の専門家は見えないはずの技術を見える世界に形象化してしまう。例えば量子を細く束ねた〔量子ビーム〕を、勢いよく噴射される水鉄砲の水流で代替説明する事例がある。例えば、文科省のホームページに記されている。「ビームとは、細く、平行に真っ直ぐそろった物質の流れのことです。水を口の広いタンクから出すと、じゃばじゃばと水がこぼれ落ちます(上図)。一方、同じ量の水を口の狭い水鉄砲の発射口から出すと、真っ直ぐに強い勢いで出てきます。これが『ビーム』です(下図)」。世に見えないものはいくつかあるが、【注記03】に記した〔存在圏の3類型〕に示されるように、超自然(メタ)と元来は自然を出自とする不可視物(メソ)の2種類がある。いずれも不可視なので象徴物をつくる。メタの場合はどのような姿形でも構わない。元がないのだから。けれども、メソの場合には問題が生じる。実在のフィジカル(水鉄砲)で代用すると、その代用物の形姿や動きでもって本物と勘違いしてしまう。

【注記29】「量子論は、われわれがある事柄を完全に理解することができる」という場合の「完全」には、ハイゼンベルク自身が条件を付けている。それは「描像と比喩は本質的に古典的な概念」であり、表現する対象と表現する方法に矛盾があることだ。量子力学の専門家は見えないはずの技術を見える世界に形象化してしまう。例えば量子を細く束ねた〔量子ビーム〕を、勢いよく噴射される水鉄砲の水流で代替説明する事例がある。例えば、文科省のホームページに記されている。「ビームとは、細く、平行に真っ直ぐそろった物質の流れのことです。水を口の広いタンクから出すと、じゃばじゃばと水がこぼれ落ちます(上図)。一方、同じ量の水を口の狭い水鉄砲の発射口から出すと、真っ直ぐに強い勢いで出てきます。これが『ビーム』です(下図)」。世に見えないものはいくつかあるが、【注記03】に記した〔存在圏の3類型〕に示されるように、超自然(メタ)と元来は自然を出自とする不可視物(メソ)の2種類がある。いずれも不可視なので象徴物をつくる。メタの場合はどのような姿形でも構わない。元がないのだから。けれども、メソの場合には問題が生じる。実在のフィジカル(水鉄砲)で代用すると、その代用物の形姿や動きでもって本物と勘違いしてしまう。

【引用30】まずはじめに、なぜ超越(メタ)という接頭語が論理学や数学のような概念の前にしかおくことが許されなくて――というのはフランク(フィリップ・フランク:引用者)はメタ論理学やメタ数学について話したのだが――物理学という概念の前にはなぜ置いてはいけないのかが僕にはよく理解できない。前置詞メタはその次にくる問題を取り扱う、換言すればその対象とする領域の根本にある問題を取り上げる、ということだけを指し示すはずのものである。そしていわば物理学の背後にあるものを、なぜさがし求めてはいけないのだろうか? しかしこの問題に対する僕自身の態度をはっきりさせるために、僕はむしろ全くちがった角度から考えてみたいと思う。“専門家とは何であるか”と僕は尋ねたい。337頁

【注記30】「メタ(meta)」に関するハイゼンベルクの説明は事の本質からずれている。メタとは「その次にくる問題を取り扱う」というだけでは不十分なのである。メタは超越や高度を表す。アリステレス哲学に始まる「メタフィジク(metaphysics)」の接頭語であり、「フィジクの上にある」という意味で、「フィジクの次にくる」という意味から転じている。一番上には感覚を超えた圏域があり、それを扱う学問が「メタフィジク」である。その下に感覚の圏域があり、それを扱うのは「フィジク」である。その「フィジク」を基準にすると、その上に「メタフィジク」が置かれている。「フィジク」は現在の学問では自然科学であり、その上にある「メタフィジク」は「形而上学」と訳されている。さて、私が定義する〔存在圏(バース)の3類型〕では、メタフィジクとフィジクの間に「メソフィジク」がある。論理学や数学、さらには量子力学とかはこの宙ぶらりんのメソ圏域に置かれている。霊魂・神霊でも、人間や動物の魂はメソだがキリスト教の唯一神はメタに位している。ようするに、不可視の存在であってもフィジクに起因するものはみなメソに置かれるのである。

〔XVIII 政治と科学における論争-1956-1957年〕

【引用31】しかし、核武装こそこの世界において、外からの脅威に対する安全のための通常の手段であり、それゆえ連邦共和国もそれを除外すべきものではないという意見が、ドイツ国民の中でなくて政界や財界において時折きかれることによって、その懸念はさらに強められた。それとは反対に私は、大部分の友人たちと同じように、核武装は連邦共和国の外交的立場を弱めるだけであり、われわれがなんらかの形で原子兵器を持とうと努力することは、ただ有害無益であるということを確信した。なぜなら、戦いの歳月の間におけるわが同邦の行為に対する恐怖心は、原子兵器をドイツ人の手に委ねるにはまだあまりにも広く残っていた。353頁

【注記31】フィリップ・ボール『ヒトラーと物理学者たち―科学が国家に仕えるとき』(303-304頁)には以下の記述が読まれる。「ハイゼンベルクの戦時中の記録をめぐる議論の多くは、デバイ(オランダの物理学者ピーター・デバイ:引用者)の場合とは異なり、ハイゼンベルク本人が、ヒトラー政権下で働いていた時代の自らの動機や目的について後に多くを語っているという事実に依存する。戦争の進行とともにハイゼンベルクは、国家社会主義者たちにとって最も価値あるドイツ文化大使の一人となっていった。しかしハイゼンベルクは後に、自分と同僚たちは抑圧の下で、自分たちの時節がやってくるのを単に待っていただけであり、『われわれ自身の生活が制約されている小さな領域のなかで秩序を保』とうとしていただけだ、と語っている。ハイゼンベルクは、ドイツの物理学者たちの従順で受け身の協力関係を、積極的な反対姿勢の形に作り変え、そして自分がドイツに留まった理由は、『汚れていない科学が戦後に戻ってくる』のを助けたいと純粋に思ったからだと主張する」。全然戦中に国策を受け入れた人々の多くは、戦後においていわゆる言い逃れをする。だが、消極的ながら国策遂行に当たってそこはかとなく抵抗する人々も存在した。参考:石塚正英「戦争と学問―満鉄時代における政治的葛藤と文化的葛藤の差異」、同『歴史知と学問論』社会評論社、2007年、第8章。

〔XIX 統一場の理論-1957-1958年〕

【引用32】ベーター崩壊の際に放出される質量のない粒子、いわゆるニュートリノはあたかもただ一つの形――われわれはそれを左型と名づけるが――でだけ存在し、他方、反ニュートリノは右型で現われるかのように思われた。ヴォルフガング(スイスの物理学者ヴォルフガング・パウリ:引用者)はこのニュートリノの存在を20年前に最初に予言したこともあって、ニュートリノの性質については。この時、彼が特に興味をもった。その間、この粒子は比較的早く存在が証明されていたが、しかし新しい発見はニュートリノの描像に独特のしかも刺激的な変更をもたらした。369頁

【注記32】ニュートリノは、ハイゼンベルクの時代には「質量のない粒子」(素粒子)という認識だった。だが、ニュートリノ観測装置「カミオカンデ」が1983年岐阜県神岡鉱山の地下で稼働して以来(1996年にスーパーカミオカンデ稼動)、現在の研究水準では、ニュートリノは極小の粒子なので不可視だが、振動し質量をもっているとされる。電磁相互作用の電荷をもたない電子でもある。また、これは光よりも短い波長を有するので光と衝突せず拡散もしない。また、波長が短いほどエネルギーは高くなることと相まって、光とほぼ同じ速度で物体を通り抜ける。そうした特徴を有するニュートリノは、したがって、瞬時の非局所性を特徴とする量子とは明らかに相違する。目にもとまらぬ速さで動くニュートリノと、自らは動かず離れたままで瞬時に影響しあう量子を同類に括ることはできない。私の〔存在圏(バース)の3類型〕区分に当てはめると、ニュートリノは〔フィジカル・バース〕に落ち着き、量子は〔メソフィジカル・バース〕に収まる。参考:梶田隆章『ニュートリノで探る宇宙と素粒子』(平凡社、2015年)、郡和範『「ニュートリノと重力波」のことが一冊でまるごとわかる』ベレ出版、2021年。

〔XIX 素粒子とプラトン哲学-1961-1965年〕

【引用33】プラトンの哲学について沈思したことのある人なら、世界が描像によって定められていることを知っている。だからこの対話の描写もまた、最近のミュンヘンでの年月の忘れがたい烙印として、私の心に焼きついた一つの描像によって閉じられるべきであろう。394頁

【注記33】「この対話の描写」とは、本書『部分と全体』を指しているのだろう。そうだとすると、ハイゼンベルクが半世紀にわたって経験し目撃した諸局面のリアルな印象が、プラトンのイデア(原像)に相当し、本書に綴られた対話物語が描像に当たると言いたいのだろう。産官学界あげて理系優先の昨今、ハイゼンベルクが生涯にわたって「プラトンの哲学を沈思し」尊敬していたこと、それを現代の科学者たちはけっして忘れてはならない。なお、「私の心に焼きついた一つの描像」は、ゼービーゼンのマックス・プランク行動生理学研究所(395頁)に絡むものだったのだろう。

〔付記〕「読書ノートの時代」(01)~(90)

【01】フォイエルバッハ【02】思想【03】主体性【04】認識【05】共同体【06】反アカデミズム・反知識人論【07】反乱するメキシコ【08】反抗の原初形態【09】デクラセ概念【10】ネグリチュード【11】資本論序文【12】近代化理論と歴史学【13】近代世界システム【14】第三の波【15】フェティシュは打たれる【16】「昭和十九年九月」付の意識【17】ユウトピア【18】セネカと先史の自由【19】仏像を破壊して舎利を拾う【20】近代日本の民間学【21】無縁・アジール【22】イメージとシンボル【23】文字は殺し霊は生かす【24】激情を爆発させる神々【25】昔話の魔力【26】昔話と伝説と【27】正邪・善悪・美醜【28】父権=現実と母権=神話【29】愚民的学問のすすめ【30】日本資本主義論争【31】悪人正機と偶像破壊【32】<負の近代主義>たるソ連型社会主義【33-38】マルキ・ド・サド考【39】エンゲルスの家族理論【40】国民・国家の歴史性・虚構性【41】クレオル文化のアクチャリティー【42】ロボットでユーリカ感動を!【43】オオカミの伝説と信仰【44】善悪の彼岸における<われ>【45】子どもたちの世界・時間【46】原初的諸民族の文化と宗教【47】mater主義としてのmaterialism【48】死刑存廃論の系譜【49】聖書翻訳上の相克【50】性と文化の革命【51】スピノザとフェティシズム【52】現実政治か哲学か―プラトン【53】古代人の宗教意識【54】仕事・遊び・娯楽【55】神話の2類型―ミュトスとロゴス【56】ホッブズとハーヴェイ【57】ラ・メトリとコンディヤック【58】フッサールとハイデッガー【59】ベルクソンとメルロ・ポンティ【60】ただ肉体のみが豊かな力だ―カミュ【61】フレイザーと津田・柳田・南方【62】マリノフスキーとフレイザー【63】文化史家ブルクハルトの歴史急変説【64】徳富蘇峰の多民族融合日本人説【65】野蛮と野生―レヴィ=ストロース【66】ニュートンの色彩論【67】ゲーテの色彩論【68】ウィトゲンシュタインの色彩論【69】小林秀雄の色彩論【70】廣松渉「東アジアが歴史の主役に」【71】橘孝三郎の共同体論【72】一殺多生論と北・橘・権藤【73】三木清の東亜協同体論【74】高坂正顕の「民族の哲学」【75】矢内原忠雄の近代主義【76】アニミズムとフェティシズム【77】近代の超克座談会1942年【78】橘樸(たちばな・しらき)「アジア日本の道」【79】デューイ「経験としての芸術」【80】石堂清倫「わが異端の昭和史」【81】権藤成卿「自治民範」【82】北一輝「日本改造法案大綱」【83】権藤成卿「君民共治論」【84】権藤成卿「農村自救論」【85】8分休符で始まるベートーヴェン第5交響曲【86】松村武雄「日本神話の実相」【87】吉田敦彦「日本神話の特色」【88】三木 清「哲学入門」【89】唐木順三のフォイエルバッハ像【90】神話論アラカルト

(いしづかまさひで)

(pubspace-x14003,2025.09.01)