石塚正英

はじめに

直近の拙稿「道元と日蓮のリアリズム―仏舎利・坐禅・地涌の菩薩」において、私は以下のような結語を綴っておいた。①「法華経」はイメージの世界だとして、そのイメージが存在するのは超自然の圏域だ。対して、②それを説いた釈尊は歴史的現実・自然の圏域に存在した人間だ。③釈尊は後に如来とされたが、それは半自然の圏域に位置する、と。その議論を受けて、本稿では、それらの出現ないし成立を時系列的に置き換えて、②→③→①と見なし、比較文明論的な議論をなすこととする。

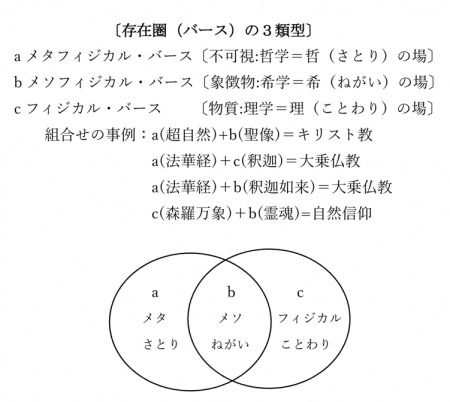

その際、本稿では、超自然の圏域を〔メタフィジカル・バース〕、自然の圏域を〔フィジカル・バース〕と表現し、半自然の圏域を〔メソフィジカル・バース〕と表現する。「メソ」とは「半分、中間、過渡」という意味である。私なりのオリジナルなので、詳しくは本論で説明する。

なお、本稿は学術論文であって、宗教者や信仰者が意識する宗学上あるいは信仰上の議論を扱うものではない。かつて勤務先大学の歴史学関連ゼミに、ルター宗教改革をテーマとする履修生が参加し、参考資料の筆頭に聖書をあげ、出来事の因果は概ね聖書に示唆されていると発表した。その際、史料としての聖書はともかくとして、史料のとり扱いや方法は歴史学の学術研究に相応しくない、と当人にコメントしておいた(☆01)。1970年以来、私は古代インドに起因する仏教(Buddhism)を学問の一領域において比較文明論的な視点から研究している。今回利用する主要な参考文献は、生前の釈尊の言動に関係することの多い以下の2点である。『ブッダのことば―スッタニパータ』(中村元訳、岩波文庫)、『ブッダの真理の言葉・感興のことば』(中村元訳、岩波文庫)。それに紀元前後頃の成立と推定される『法華経』(坂本幸雄・岩本裕訳注、岩波文庫)である。

1.ヴェーダ世界と人間釈尊

サンスクリット語やパーリ語で記されたインド思想は、その多くが先史の自然信仰から発展し、かつ自然信仰の余韻・残照を強く印象づけている。紀元前1000年前後に成立したインド最古の聖典『ヴェーダ(वेद、Veda)』は、元来はパンジャーブ地方で口碑として伝承され、以下の4種が残存している。①『リグ・ヴェーダ』(自然神に対する讃歌集)、②『サーマ・ヴェーダ』(讃歌に楽譜を付した歌詠集)、③『ヤジュール・ヴェーダ』(儀礼と祝詞およびその注釈集)、④『アタルヴァ・ヴェーダ』(無病息災、魔除けの祝詞集)。そのうち、『リグ・ヴェーダ』には宇宙開闢の歌が記されている。これはユダヤ・キリスト教の天地創造(神から始まる)に対する天地開闢(自然から始まる)をもって特徴としている。「一 そのとき(太初において)無もなかりき、有もなかりき。空界もなかりき。その上の天もなかりき。何ものか発動せし、いずこに、誰の庇護の下に。深くして測るべからざる水は存在せりや。二 そのとき、死もなかりき、不死もなかりき。夜と昼との標識(日月、星辰)もなかりき。かの唯一物は、自力により風なく呼吸せり。これよりほかに何ものも存在せざりき」(☆02)。

ヴェーダは知識という意味を有し、司祭階級のバラモンによって用いられた聖なる書ないし聖なる言葉である。だが、『リグ・ヴェーダ』には超自然神の階層(ヒエラルキー)が登場せず、個性豊かでありつつ共生する自然(神)を讃えた歌がすこぶる多い。例えば、マルト神群(暴風雨神)の歌、スーリア(太陽神)の歌、サラスヴァティー河の歌、アラニアーニー(森の女神)の歌など。古代ヴェーダの民は河川や動物をそのままで神として崇拝していた。また彼らは天地両神を牡牛・牝牛と捉えている。そうした自然崇拝の起原はドラヴィタ系先住民の観念世界にあるが、それはやがてインダス流域で定住農耕生活に入ったアーリア人に受け継がれ体系化されていった(☆03)。その際に留意するべきは、ドラヴィタ系先住民自身が先史のプレ・インダス文化を前提にしつつインダス都市文明を構築していた点である。また、カイバル峠を超えてインダス河、ガッガル・ハークラー河からパンジャーブ地方・ガンジス河流域へと移動していくアーリア系諸民族は、移動以前に培っていた先史のプレ・アーリア文化を前提にしつつ、インダス文明滅亡後のインド諸文化の多様化に貢献していったということである。いきなり都市文明が勃興したのではない。ヴェーダ文化は、そうしたプレ異文化の習合体なのである。人間釈尊は、諸文化の習合離散という背景を有する北インドに、紀元前7~5世紀の或る時期に生まれた。

生まれて育って修行して、という人間釈尊の姓名は、母語のパーリ語で「ゴータマ・シッダッタ(Gotama Siddhattha)」である。「釈迦」「釈尊」は彼の出生民族シャーキヤ(Śākya)に由来する。仏教学者の中村元によれば、釈尊の思想や信条が他者の解釈を交えず現在に残されている史料として、『ブッダのことば―スッタニパータ』と『ブッダの真理の言葉・感興のことば』がある。そのうち前者の冒頭に、「蛇」に関する記述が読まれる。以下に引用する。(/は改行を示す)

一 蛇の毒が(身体のすみずみに)ひろがるのを薬で制するように、怒りが起ったのを制する修行者(比丘)は,この世とかの世とをともに捨て去る。――蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである。/二 池に生える蓮華を、水にもぐって折り取るように、すっかり愛欲を断ってしまった修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。――蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである。/三 奔り流れる妄執の水流を滴らし尽して余すことのない修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。-蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである。/四 激流が弱々しい葦の橋を壊すように、すっかり驕慢を滅し尽した修行者は、この世とかの世とをともに捨て去る。――蛇が脱皮して旧い皮を捨て去るようなものである(☆04)。

訳者の中村元は、「蛇」に訳注を付けて、日本と違ってインドや南アジアで蛇は馴染みであり、神々かあるいはその眷属のような扱いを受けているという内容の説明を施している。中村の説明には少々の勘違いがある。現代の日本社会には蛇の神事に寄せ、弁財天や宇賀神、茅輪くぐり、注連縄など、蛇の造形がふんだんに用いられているからである。先史の造形は様々な要件を契機としつつ、現代にまで永続している。先史の精神自体が人々の心中に永続しているからである。(☆05)。また、「蛇が脱皮して旧い皮を捨て去る」という記述は『ウパニシャッド』などにも読まれ、「激流が弱々しい葦の橋を壊す」という記述は『リグ・ヴェーダ』第1編第32詩篇の8に読まれる。

私自身はインドでなく東南アジアの事例を「アンコールワットとクメール美術の千年展」(1997年12月7日、東京都美術館)で確認した。展示作品中、特に「ナーガの上にすわるブッダ」のことがしばらく脳裏から離れなかった。展示の解説によると、この像はアンコール朝期(802頃-1432)のもので、ナーガとは多頭の龍ないし大蛇のことを指し、大乗仏教の大成者ナーガールジュナ(龍樹)にも関係する。漢字で龍となるナーガは、大蛇、それも、聖なる大蛇・蛇神・龍神なのだろう。ラオスやタイ北部に住む民族ラオのあいだでは、架空の水棲動物としてナーガが信仰されている。当初ナーガ神は謂わば、今来神(ゲスト)の釈尊に対する地主神(ホスト)の役をつとめたと考えられる。その後しばらくして、今度はナーガ神は脇で釈尊を護衛する守護神役に転じたのだろう。

そのほか、1998年6月に特別展「ブッダ展」を東武美術館(池袋駅構内)で観賞した。そこで龍蛇神「ムチリンダ龍王」に対面したが、脇に添えられていたキャプションを引用する。「Mucilinda serpent ムチリンダ竜王に護られた仏坐像――悟りを開いた釈迦は、七週間解脱の喜びにひたる。第五週目に風雨が止まなかったときに、ムチリンダ竜王が釈迦を七重に巻き、七つの頭を大きく広げて、釈迦の頭上を覆って風雨から釈迦の身を護った」。このムチリンダ龍王像はたしかカンボジアの出土品だったと思うが、東南アジアでは仏教が伝えられても土着の大神はけっして排斥されることがなく、むしろ仏教とうまく習合していったのである(☆06)。古代日本でも、土着の自然諸神と諸仏との習合、いわゆる神仏習合は随所に生じた。

とはいえ、人間の姿をした釈尊は、生前は無論のこと、死後も数百年はけっして涅槃仏などの造形に刻まれることはなかった。かりに石造物に刻まれて人々の目に触れても、輝く太陽か仏足石だった。1998年放送のNHK番組「ブッダ・大いなる旅路」では、仏像登場以前のものとして太陽の姿をしたブッダ(釈尊)が紹介されていた。だから、ムチリンダ龍王と同様、ブッダ太陽王ももともとはインド土着の自然信仰と深い関係があったのは事実である。のちに文明の象徴・世界宗教として完成されるキリスト教・仏教・イスラム教は、その出自はいずれも原初的な自然信仰・民間信仰だった。そうであればこそ、これらの三大宗教は、日常生活にあって、通奏低音の原初に引き戻された。ムチリンダ龍王像が釈尊の守護神になっているのは、そのなによりの証拠なのである。

さて、『リグ・ヴェーダ』に登場する神々は、超越神でなくアニミズム的な自然神(神霊)である。活躍する場所は天空だったり夢の中だったりするが、出自は森羅万象(地上)である。そのように地上と天空にまたがる圏域を、私はⓑ〔メソフィジカル・バース〕と称している。それに対して、地上だけの圏域をⓒ〔フィジカル・バース〕とし、「法華経」(法身)のように超自然だけの圏域をⓐ〔メタフィジカル・バース〕としている(右図参照)。例えば、ガンジス河はフィジカルだが、ガンジスの河神は目に見えないのでメソフィジカルである。それから、やがて文明期に至って端から超自然の世界に君臨する大日や阿弥陀などはメタフィジカルな存在である。背後や上空に潜む。それに対して、自然物の背後でなく自然物そのものが神の座に置かれる場合がある。それはフェティシュと称し、〔フィジカル・バース〕の神である。その分類を前提にすると、生前の釈尊は〔フィジカル・バース〕で生育し、涅槃後の釈尊は〔メソフィジカル・バース〕に移行したと判断できる。釈尊の場合、何か別の神が釈尊を神に仕立てたのではなく、信徒たちが釈尊を神に祀り上げた。もし、すでに生存中から神格化を遂げていたとするならば、釈尊は紛れもない人神(man-god)、神となった人である。そのような信仰形態をフェティシズム(fetishism)と称する。フェティシズムには次の特徴がある。第一、神が人をつくるのでなく、人が神をつくる。第二、人は神を可視のもの、すなわち自然ないしその断片からつくる。第三、神は自らをつくった人に奉仕せねばならず、それができないと打ち叩かれるか、遺棄ないし破壊される。フェティシュ(fetish)は単なる偶像“idol”や呪像“magical image”、呪物ではない。偶像は不可視の神々の代理やその霊力を宿した護符にすぎない。呪像は、偶像と同列か、あるいは日本の密教で用いる護摩だきの道具、呪具だったりする。それに対して、フェティシュはそれのみが単独の、単体の神なのである(☆07)。翻訳困難なのでカタカナで音写している。

さて、『リグ・ヴェーダ』に登場する神々は、超越神でなくアニミズム的な自然神(神霊)である。活躍する場所は天空だったり夢の中だったりするが、出自は森羅万象(地上)である。そのように地上と天空にまたがる圏域を、私はⓑ〔メソフィジカル・バース〕と称している。それに対して、地上だけの圏域をⓒ〔フィジカル・バース〕とし、「法華経」(法身)のように超自然だけの圏域をⓐ〔メタフィジカル・バース〕としている(右図参照)。例えば、ガンジス河はフィジカルだが、ガンジスの河神は目に見えないのでメソフィジカルである。それから、やがて文明期に至って端から超自然の世界に君臨する大日や阿弥陀などはメタフィジカルな存在である。背後や上空に潜む。それに対して、自然物の背後でなく自然物そのものが神の座に置かれる場合がある。それはフェティシュと称し、〔フィジカル・バース〕の神である。その分類を前提にすると、生前の釈尊は〔フィジカル・バース〕で生育し、涅槃後の釈尊は〔メソフィジカル・バース〕に移行したと判断できる。釈尊の場合、何か別の神が釈尊を神に仕立てたのではなく、信徒たちが釈尊を神に祀り上げた。もし、すでに生存中から神格化を遂げていたとするならば、釈尊は紛れもない人神(man-god)、神となった人である。そのような信仰形態をフェティシズム(fetishism)と称する。フェティシズムには次の特徴がある。第一、神が人をつくるのでなく、人が神をつくる。第二、人は神を可視のもの、すなわち自然ないしその断片からつくる。第三、神は自らをつくった人に奉仕せねばならず、それができないと打ち叩かれるか、遺棄ないし破壊される。フェティシュ(fetish)は単なる偶像“idol”や呪像“magical image”、呪物ではない。偶像は不可視の神々の代理やその霊力を宿した護符にすぎない。呪像は、偶像と同列か、あるいは日本の密教で用いる護摩だきの道具、呪具だったりする。それに対して、フェティシュはそれのみが単独の、単体の神なのである(☆07)。翻訳困難なのでカタカナで音写している。

2.人間釈尊の身体観

生前の釈尊を人間と見なせば、『ブッダのことば―スッタニパータ』や『ブッダの真理の言葉・感興のことば』には、なるほど、と納得のいく文章が散見される。例えば『ブッダのことば―スッタニパータ』には以下の文章が読まれる。

一九四 身体は、骨と筋とによってつながれ、深皮と肉とで塗られ、表皮に覆われていて、ありのままに見られることがない。/一九五 身体は腸に充ち、胃に充ち、肝臓の塊・膀胱・心臓・肺臓・腎臓・脾臓あり、/一九六 鼻汁・粘液・汗・脂肪・血・関節液・胆汁・膏がある。/一九七 またその九つの孔からは、つねに不浄物が流れ出る。眼からは目やに、耳から耳垢、/一九八 鼻からは鼻汁、口からは或るときは胆汁を吐き、或るときは痰を吐く。全身からは汗と垢とを排泄する。/一九九 またその頭(頭蓋骨)は空洞であり、脳髄にみちている。しかるに愚か者は無明に誘われて、身体を清らかなものだと思いなす。/二〇〇 また身体が死んで臥すときには、膨れて、青黒くなり、墓場に棄てられて、親族もこれを顧みない。/二〇一 犬や野狐や狼や虫類がこれをくらい、烏や鷲やその他の生きものがこれを啄(ついば)む(☆08)。

なんと生々しい、つまりフィジカルな描写であるか。釈尊は人体解剖の知見があるのだろうか。また、死者は墓地に放り投げたようである。いや、死体を野原に打ち棄てて野犬や野鳥の餌にしたようでもある。まるで親鸞の遺言的信念に等しい。「改邪鈔」訳者にして解説者の石田瑞麿はこう忠告している。「「わたしが眼を閉じたならば、賀茂川に投げいれて魚に与えてよい」といった言葉(中略)は、親鸞後に成立した教団が、時代とともにつくりだした祖師像とはかけはなれた、親鸞自身のなまな響きをもって語りかけてくるもののようである」(☆09)。葬送儀礼はいつの世にもいかなる土地においても存在してきた、という言い方には、少々の注記が必要である。葬送を儀礼と意識している地域や時代があれば、そのように意識しないで遺体を廃棄するだけの地域や時代もある。また、宗教の影響を受けて死の穢れを嫌う時代や地域があれば、穢れを意識しない時代や地域もある。遺体を食する時代や地域もある。さらには、来世や彼岸、天国の観念を前提にするものもあれば、それを前提にしないものもある。世界三大宗教の成立以前の水平的先史社会や自然社会には、基本的に天国のような垂直の超自然観は存在しない。けれども、そのような時代や地域にあっても死者を埋葬する習俗は存在した。霊魂の行く先は丘だったり林だったり、洞窟だったり、さまざまだった。ほかに、釈尊の以下のようなことばも含まれている。『ブッダのことば―スッタニパータ』から、中村の注付きで引用する。

七七二 窟(身体)のうちにとどまり、執著し、多くの(煩悩)に覆われ、迷妄のうちに沈没している人、――このような人は、実に〈遠ざかり離れること〉(厭離)(おんり)から遠く隔っている。実に世の中にありながら欲望を捨て去ることは、容易ではないからである。

註七七二 窟のうちにとどまり――これはウパニシャッドにおいて、霊魂またはアートマンが身体の中に入ってとどまっていると考えたのを受けているのである。(中略)『アーパスタンバ法典』(第二二章四及び五)では、アートマンのことを「窟にとどまる者」(guhāśaya)とよぶ(☆10)。

釈尊は生前に、バラモンの知識人を然るべく尊重していたし、ヴェーダやウパニシャッドの経典をさまざま参照していた。バラモンたちの礼拝様式をも見倣っていた。例えば以下のことばに読まれる。『ブッダのことば―スッタニパータ』から中村の注付きで引用する。

一〇一〇 髪を結い羚羊皮(カモシカガワ)をまとったかれらは、すべてバーヴァリを礼し、またかれに右まわりの礼をして、北方に向って出発した。

註一〇一〇 右まわり――自分の右の肩を相手の人の方に向けて、相手の人のまわりをめぐること(時計の針の進む方向に動く)。敬礼の一つ(今日日本の仏教でも、儀式の際には行われている)。右まわりをすることは、当時バラモンたちのあいだで行われていて、それを仏教が取り入れたのであることが解る(☆11)。

引用文中に「右まわり」という所作が記されている。それを中村は人間釈尊以前のバラモン文化に結びつけている。このような儀礼はいわゆる「ドローメノン(神態的所作)」と称するもので、先史時代から神々の創出に際して各地で挙行されていた。イギリスの神話学者ジェーン・ハリソンの著作『古代芸術と祭式』によれば、先史の人々は、例えば雨が欲しいときは雨を降らす雷神に願をかけるのでなく、自ら雷鳴をならし、雷神になりきるという。その行為を、ギリシア語ではドローメノンと称する。その際人々は雷神を演じているのではない。そうではなくて、雷神そのものになりきっている。それは、しだいにドラーマ化する。本物の神を殺していればドローメノンであるが、代理をそうするようになると、少しずつドラーマ化が始まる。あるいはまた、神の本質が霊に上昇し、それまで神と見なされていた生き物がその霊の犠牲に格下げされるに応じて、ドラーマの部分が増えるのである。さらに、その演技を外側から見物する人々が登場してくる。ギリシア史に当てはめれば、農耕先住のペラスゴイ人の祭式を外部から見つめたイオニア人、ドーリア人が見物人ということになる。彼らは祭式を見ているのでなく、ただ被征服民の奇妙な演技を鑑賞しているのである。人が神を造るのでなく神が人を造る時代になると、ドラーマはまったく別の意味を付与されて生み直される。犠牲を捧げて神をよろこばせ、神に恭順を誓うため、人々は神前で歌い舞うのである(☆12)。

人間釈尊とて、紀元前のはるかな昔に、そうした民衆儀礼の中に出現してきたのかもしれない。

3.人間(原初)から如来(文明)へ

中村元が我々のために遺してくれた翻訳史料の一つ、『ブッダの真理のことば・感興のことば』には、最初期仏教徒のあいだで、人間釈尊から如来釈尊に観念転化していく様子のわかる史料がある。例えば、以下のものである。中村の注付きで引用する。

九七 何ものかを信ずることなく、作られざるもの(=ニルヴァーナ)を知り、生死の絆を断ち、(善悪をなすに)よしなく、欲求を捨て去った人、――かれこそ実に最上の人である。

註九七 信ずることなく――従来の諸訳では「軽信することなく」と訳されている。しかし文字どおりの意味は「信仰すること無く」である。釈尊がさとりを開いたときの心境をうたった詩句には「信仰を捨てよ」ということがある。バラモン教や当時の諸宗教に対する信仰を捨てるのは当然のことであったであろう。ところが仏教が大きくなって、教団の権威が確立すると、信仰を説くようになった(☆13)。

人間釈尊以前の時代、自然信仰(フェティシズム)や自然神信仰(アニミズム)はあれども人格神信仰は、人神釈尊を除いて存在しなかった。この引用文中、中村注記にある「バラモン教や当時の諸宗教に対する信仰」とは、文明期の信仰、本格的な宗教(人格神崇拝)ないしその初期的形態のことである。②自然信仰と①文明宗教は類型が違うのである。②前者は文化の第二類型で、①後者は第一類型である。釈迦は信仰(①第一類型)を捨てよと説いた。その言葉を補説するのに、中村はもっとはっきりと仏教の「教団」を事例に挙げた。教団化は、文明が進むにつれ、仏教もまた、「信仰を捨てよ」の仲間すなわち人格神崇拝に堕落したということを意味する。

先史の自然信仰と文明宗教は類型が違う。②単なる樹木への信仰は文化の第二類型で、①神霊を宿す樹木神(その人格神)への信仰は第一類型である。②物在それ自体への崇拝は文化の第二類型であり、①その背後や上空に神霊を置く場合、それは第一類型ということである。2種の文化類型のうち〔文化の第一類型〕は、交換価値ないし商品価値を有し、どちらかと言えば高級なもの、先端的なものである。「宮廷文化」「国民文化」「先端文化」などはこの典型である。それに対して〔文化の第二類型〕は、使用価値ないし生活資料としての文化であり、生業としての日常文化である。「縄文文化」「農耕文化」「常民文化」などはこの典型である。第一類型の特徴は垂直な統合性・共通性にあり、文明(civilization)を発展させ、近代化、産業化を達成した。ただし、第一類型は複数並ぶと高低の格差が見られて、上位文化が下位文化を統合したがり、垂直的思考様式が強化される傾向にある。第二類型は、近代化されない地域あるいは近代化に適さない地域で、水平的で円環的なつながりと思考様式をもつ共同体に相応しい農耕牧畜業を維持してきた。いずれの時代や地域でも食糧生産は不可欠なこともあって、農耕牧畜業が不可欠な限り、第二(原初)は第一(文明)を支えるべく今日まであらゆる地域社会に存続している。

自然信仰に超越神はいない。文明宗教にはそれが超然と君臨する。中村元は「靖国問題と宗教」の中で次のように語っている。「インドその他南アジアの国々には、ちょうどレリジオンに相当する概念がなかった。そこでreligionにdharma(漢訳仏典では「法」と記す)という語をあてはめた。例えばキリスト教のことをKhristi-dharmaとよぶ。古代の文献によると、dharmaはギリシア語では、dīkēまたはeusebeiaという語で記されている」(☆14)。存在しない神を存在するように表現するのは禁物である。存在しないものを存在させてしまうのである。その事例を「ブッダの感興のことば」から以下に引用する。

一八八 人々は恐怖にかられて、山々、林、園、樹木、霊樹など多くのものにたよろうとする。

一八九 しかしこれは安らかなよりどころではない。これは最上のよりどころではない。それらのよりどころによってはあらゆる苦悩から免れることはできない。

註一八九 霊樹――cetiya.これをナーラダ長老はshrinesと訳し、漢訳『法句経』述仏品には「廟立二図像一」と訳している。(大正蔵、四巻五六七ページ中)これは後代の仏教の事情を古代にもち込んだのであって、ゴータマ・ブッダの時代には、ジャイナ教・仏教などを通じて「霊樹」のことであった。廟もなかったし、いわんや仏像をつくることもなかった。マックス・ミュラーはcetiyaを‘sacred trees’と訳しているが、この点ではヨーロッパの合理主義的歴史学の解釈が当っている。チャイティヤとはもとは死者の遺骨の上につくられた塚またはその場所に植えられた霊樹を意味する。(中村『ゴータマ・ブッダ』四四四、四四八ページ)ゴータマ・ブッダの最後の旅路の記述にしばしば出て来るcetiyaは霊樹、または霊樹の地であった(☆15)。

存在しないものを存在させてしまう、その典型が死後の人間釈尊である(☆16)。また、存在しないものを存在させてしまう、そのもう一つの典型が仏像である。そのことを中村はナーガールジュナの『中論』を根拠にはっきりと述べている。「当時はガンダーラ、マトゥラー、ナーガルジュナ・コーンダなどを中心として美麗細微な仏像が盛んに造られていた。しかし仏のすがたをとやかく言うのは誤りなのである。(中略)真実のブッダとは何であるか。それはわれわれの経験している世界に他ならない」(☆17)。ここで「われわれの経験している世界」の記述に注記が必要である。私にすれば、それはⓒ〔フィジカル・バース〕つまり生きている釈尊の世界であるが、涅槃後の釈尊はⓑ〔メソフィジカル・バース〕に位置取るからである。

それはさておき、アルカイックスマイルの弥勒菩薩半跏思惟像などは、芸術上でならいざ知らず、信仰上では実に不自然である。ただし、その仏像が一木彫の場合、樹木それ自体が自然神であればそちらの内実をもって神は存在するとして問題ない。人間釈尊は地上に生きて地上に死す。釈尊の場合、本人が像を造らない意志だったので、いっさいの神仏像は存在していないはずである。人間釈尊は神になっていないので、信仰の対象ではない。それを敢えて造りだすとならば、それはもはや人間釈尊ではない。釈尊存命中は本人自身が人神(フェティシズム)として崇拝されるが、死後は仏足跡・仏像(アニミズム)が神霊の形代として崇拝される。それらの形代は、姿なき如来釈尊を可視化するために象った偶像なのである。そうした像を「依代」と称する。先史にもどればもどるほど希有になっていく依代信仰を、人類文化の発端においてしまう。こうして人間釈尊(原初)から如来釈尊(文明)への価値転倒が、信徒たちの意向として転回していくのだった。以下に、「感興のことば」からの数箇所引用する。

二一-一六 如来なる仏はこの世で自ら現われたものであり、闇を除き、彼岸に達した大仙人であるが、かれに二つの思いがしばしばはたらきかける。――(一つは)安穏という思いであり、(他の一つは)人を離れて孤独をたのしむことと結びついている。

訳注二一-一六 自ら現われたもの――自分で悟りを開いたので、このように呼ぶらしい。後代には形而上学的解釈が施されるようになった(☆18)。

中村の解説によれば、なんと、如来もまた、当初は「この世」すなわち私の括りで言うⓒ〔フィジカル・バース〕に現われ存在していたではないか。ということは、人間釈尊のみならず、如来釈尊にしてからが、根原的にはすべからくⓒ〔フィジカル・バース〕から始まっていたのである。ほかに、「この世」がらみの場面を「法華経」から以下に引用する。遺骨が出てくる。

世尊よ、完全な「さとり」に到達した阿羅漢のプラブータ=ラトナ如来は、長くこのサハー世界にとどまっていられるでしょうか。われわれも、世尊よ、完全な「さとり」に到達した阿羅漢の、かのプラブータ=ラトナ如来の遺骨を見たいと存じます。ですから、世尊よ、完全な「さとり」に到達した阿羅漢の、かの尊きプラブータ=ラトナ如来の遺骨を、如来はわれわれによくお見せください、と。/そこで、完全な「さとり」に到達した阿羅漢の尊きシャーキヤ=ムニ如来は、完全な「さとり」に到達して完全に平安の境地に入ったプラブータ=ラトナ如来に、このように語った。/世尊よ、この偉大な志を持つ求法者ガドガダ=スヴァラは、完全な「さとり」に到達して完全に平安の境地に入ったプラブータ=ラトナ如来にお目にかかりたいと願っています(☆19)。

さて、遺骨の出てくる「法華経」、つまり娑婆(サハー)の物質的風景の色濃い「法華経」は、いったいどのように評価したものか。そのとっかかりはまさに仏舎利(遺骨)にあった。釈尊が亡くなると、仏舎利は8分されて、各地に造営される舎利塔で祀られることになった。カルシウムでできている遺骨は何も語らないけれども、姿なき神霊となった釈尊には生前に娑婆世界で説いてあった教えがある。それを神の言葉として編集し、文字の形で信仰の対象とする。つまり、詳しくは『正しい教えの白蓮(サッダルマ・プンダリーカ・スートラ)』と称する「法華経」をもって釈尊の教えと見做し、「法華経」を通して永遠の釈尊にまみえることを可能とした。以下に「法華経」から引用する。

この『正しい教えの白蓮』という経説を、かの尊きシャーキヤ=ムニ如来から親しく聴き、シャーキヤ=ムニ如来に供養し、シャーキヤ=ムニ如来の教えを説く者に賞讃の言葉が与えられたのだ。そして、かれらはこの経説を悦んで歓迎するであろう。また、シャーキヤ=ムニ如来がかれらの頭に手を置くであろう。そして、かれらは尊きシャーキヤ=ムニ如来を上衣で包むであろう。これら良家の子女たちは、サマンタ=バドラよ、如来の教誠を受容した者と知るべきである(☆20)。

悟りの前に人間釈尊が説き出した「法華経(正しい教えの白蓮)」は、悟りの後、あるいは完全な「さとり」に到達した阿羅漢の尊きシャーキヤ=ムニ如来すなわち如来釈尊もまた説いている。同じ経典を、人間時代と如来時代の全存在にわたって釈尊が説いている。そこには、人間から神への接合が巧みに実現されている。紀元後2世紀に生まれたナーガールジュナ(龍樹)は、主要著作『中論』において如来を以下のように考察している。(番号は翻訳書のまま)

13 しかるに如来は存在するというあつい執著にとらわれている人はニルヴァーナに入った如来についても、「如来は存在しない」と考えて、妄想する。/14しかし如来はそれ自体としては空であるから、この如来については「死後に存在する」とか、あるいは「死後に存在しない」とかいう思索は成立しない。/15 戯論(形而上学的論議)を超絶し、不壊(ふえ)なる仏をいろいろ戯論する人々は、すべて戯論に害せられていて、如来を見ない。/16 如来の本性なるものは、すなわちこの世間の本性である。如来は本質をもたない。この世界もまた本質をもたない(☆21)。

『中論』の著者ナーガールジュナは、「戯論(形而上学的論議)を超絶」した人々を問題にしている。しかし、〔存在圏(バース)の3類型〕を提起している私にすれば、彼こそが形而上学的論議を超越した者に思える。「如来の本性なるものは、すなわちこの世間の本性である」。この文章は、私なりに以下のように分析できる。すなわち、この世界ⓒ〔フィジカル・バース〕とそこに生まれた釈尊(如来)をもろともに如来の世界ⓐ〔メタフィジカル・バース〕に移し、しかも「この世界」をこの世界のままで据え置きつつそこに如来の世界を降ろす。フィジカルとメタフィジカルを重ね合わせた、そのような存在圏を、私はⓑ〔メソフィジカル・バース〕と命名している。「ニルヴァーナに入った如来」とは、ときに血の池でもがくカンダタを思いやり、ときに手のひらで飛翔する孫悟空を諭す、そのような逸話を生み出す存在なのである(☆22)。ナーガールジュナこそ、「如来の本性」を創出して釈尊を人間から神へと接合させた最大の仏教人(Buddhist)だったのである。ただし、彼の思想(都市文明)はナーガと称する龍蛇(先史・野生)と密接に絡んでいる。彼を模して造られた坐像の光背にはたいがい、数匹の蛇(ムチリンダ竜王)があしらわれている。

むすび

宗学上、教義学上では概ね「法華経」をもって久遠の真理とされるが、社会哲学の分野で釈尊思想の原初性を確認するべく、私は人間釈尊→如来釈尊→「法華経」という出現ないし成立の過程を時系列に置き換えて説明してみた。その発端(der Anfang)に『リグ・ヴェーダ』の開闢神話を置いた。神々や人間の前に自然世界がおのずと開ける。そのあとに人間が出現する。そのあとに如来や菩薩が出現する。その筋書きは明らかに唯物論的である。

唯物論を英語でmaterialismと綴る。その中にはmaterすなわち「母」がいる。日本でも「母なる大地」と言ったりするように、物事のおおもと、あらゆるものが生まれ出る根本としての物質的基盤は「母」ないしその神格「母神」に関連づけられることが多い。materialismという語もその一つに違いない(☆23)。開闢神話は神々の物語でなく自然諸物と諸現象の物語なのである。日本神話を含めて、アジア諸民族のあいだに開闢神話はなじみ深い。天地開闢(あめつちおのずとひらける)は、いわば混沌たる無秩序の中に秩序が生まれる、というべき状態である。天地開闢は、先史的な〔アナルシ世界〕つまり〔無という秩序の世界〕に出自を有する。インド古代思想における釈尊の立ち位置は、まさにその「無」を象徴しているのではないだろうか。それは、後に大乗仏教の世界でナーガールジュナが「空」を語り出す孵卵器の欲割を果たしているように、私にはそのように思われる(☆24)。

注

01 歴史学における史料処理に関して、以下の拙著を参照。石塚正英編/酒井三郎・綱川政則・石塚正英共著『歴史研究の基本』北樹出版、2006年。その第1部「史学概論講義」は、わが恩師酒井三郎の筆になる。史学を志望する者には必読の書である。

02 辻直四郎訳『リグ・ヴェーダ』岩波文庫、1970年、99頁。本書はサンスクリット文献からの翻訳ではあるが抄録である。訳文については、以下の英語訳、独語訳を参照し、日本語表現のレベルに限定して、幾分なりとも現代風に改訳ないし意訳している。訳文の責任は私にある。なお、引用文中に「無もなかりき」とあるが、それは「無」という存在を前提している。英語で“Non-being”、ドイツ語で“Nichtsein”と訳されているが、どちらも「無という存在」と訳せる。

1.Non-being then existed not nor being : There was no air, nor sky that is beyond it. What was concealed ? Wherein ? In whose protection ? And was there deep unfathomable water ?

2. Death then existed not nor life immortal ; Of neither night nor day was any token. By its inherent force the One breathed windless : No other thing than that beyond existed.

1. Zu jener Zeit war weder Sein, noch Nichtsein, nicht war der Luftraum, noch der Himmel drüber; Was regte sich? und wo? in wessen Obhut? war Wasser da? und gab’s den tiefen Abgrund?

2. Nicht Tod und nicht Unsterblichkeit war damals, nicht gab’s des Tages noch der Nacht Erscheinung; Nur Eines hauchte windlos durch sich selber und ausser ihm gab nirgend es ein andres.

03 拙稿「始まりとしての八分休符」、同『身体知と感性知―アンサンブル』(石塚正英著作選『社会思想史の窓』第3巻)社会評論社、2014年、第8章、参照。

04中村元訳『ブッダのことば―スッタニパータ』岩波文庫、2001(初1991)年、11-12頁。

05 蛇信仰の研究者として知られる吉野裕子の著作『神々の誕生』によると、日本における「見立ての信仰」は、蛇神を永遠に蛇のままで信仰していて、その背後にいっそう崇高な別の神は存在していない。むしろ蛇そのものが、理とか法則とかが介在することによって、しだいにいっそう崇高な神となっていく。ところが、蛇性がいっそう崇高となっていくのに反比例して、その姿は蛇でなくなっていく。「繩文人にみられるような赤裸々の祖神の表現」は厭われるのである。原初的信仰の起点をフェティシズムに見いだす私としては、ここは大問題である。著者に書簡で質問したこともあるが、明確な返答を受け取ることが出来なかった。吉野裕子『神々の誕生―易・五行と日本の神々』岩波書店、1994年、169頁。

06 石塚正英「素朴造形美術に歴史知を見る―ケルト美術展・クメール美術展・ブッダ展」、同『歴史知とフェティシズム―信仰・歴史・民俗』理想社、2000年、第5章第4節、参照。なお、『社会思想史の窓』第121号(1995年5月)に掲載したこの論文をきっかけとして、若い研究者の鯨岡勝成との交流が始まった。私は、同論文の中で、東南アジアの民間信仰(蛇神信仰)に関連して、初めて「歴史知(historiosophy)」という術語を使用した。その原稿を読んだ鯨岡は、「歴史知」という認識方法・概念に学問的な賛意を表明する読後感を石塚に寄せてきた。その後鯨岡は、同年7月に『―極辺精神史― 一瞥的観光』(竹禅庵文庫叢書Ⅲ)を刊行し、幾つかの章節で「歴史知」に近しい視座を表明した。その文章に接した石塚は、さっそく同年11月発売の『社会思想史の窓』第122号に新刊紹介「〈歴史知〉の小品プロムナードを遊歩する」を掲載し、鯨岡の新著を紹介した。以上の交流を経る過程で、両者の間に歴史知研究会結成の方向が打ち出された。その鯨岡は2004年3月に急逝した。歴史知研究会は、本年、創立25年の記念誌『歴史知と現代の混迷――戦争、宗教、民族、感染症の諸相』(石塚正英監修/杉山精一・米田祐介編、柘植書房新社)を刊行する。

07 石塚正英「フェティシズムとアニミズム」、同『フレイザー金枝篇のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第3章、参照。

08 中村元訳『ブッダのことば―スッタニパータ』、46頁。

09 親鸞「改邪鈔」一六、石田瑞麿訳『歎異抄・執持鈔』平凡社、1994年、264頁。

10 中村元訳『ブッダのことば―スッタニパータ』、175頁、379頁。

11 同上、214頁、413頁。

12 石塚正英「身体のドローメナ」、同『母権・神話・儀礼』社会評論社、2015年、第2章、参照。

13 中村元訳「ブッダの真理のことば」、同『ブッダの真理のことば・感興のことば』岩波文庫、2005(初1978)年、24頁、93頁。

14 中村元「靖国問題と宗教」、『〔新装新版〕中村元―生誕一〇〇年』河出書房新社、2012年、47頁。

15 中村元訳「ブッダの感興のことば」、同『ブッダの真理のことば・感興のことば』、36頁、107-108頁。

16 ナーガールジュナの『中論』(中村元『論書・他(現代語訳大乗仏教7)』東京書籍、2004年)から必要箇所を引用しておく。

〔第22章 如来の考察〕14しかし〔如来は〕それ自体としては空であるから、この如来については「死後に存在する」とか、あるいは「死後に存在しない」とかいう思索は成立しない。/15仏は、戯論(形而上学的論議)を超絶し、不壊(ふえ)なるものであるのに、それをいろいろ戯論する人々は、すべて戯論に害せられていて、如来を見ない。/16如来の本性なるものは、すなわちこの世間の本性である。如来は本質をもたない。この世界もまた本質をもたない。38頁。

〔第25章 ニルヴァーナの考察〕17〈尊師(ブッダ)は死滅したあとでも存在している〉と解することはできない。〔尊師は死後に〕〈存在しない〉とも、〈存在しかつ存在しない〉とも、また両者でもない(〈存在しかつ存在しない〉のでもない) と解することもできない。/18〈尊師はいま現に存在しつつある〉と解することもできない。〈〔尊師は〕いま現に存在しているのではない〉とか、〔〈尊師はいま現に存在しつつありかつ存在している〉という〕両者であるとか、またその両者でもない、と解することもできない。51頁。

なお、西嶋和夫訳『中論』(金沢文庫、1996年、188-190頁)には、鳩摩羅什の漢訳以前のサンスクリット語を底本とした西嶋オリジナルの翻訳文がある。参考までに上記第22章16の訳文を以下に引用する。「現実到来とは、主体としての主観的独自性と客体としての主観的独自性とのこれであり、この地上世界である。現実到来とは、主体としての主観的な独自性の否定であり、客体としての主観的独自性の否定であり、これであり、この地上世界である」。「現実到来」の原語は“tathāgato”である。それは「多陀阿伽陀(ただあかだ)」、「多陀阿伽度(ただあかど)」などと音写のままで記されもするし、鳩摩羅什の漢訳を経て「如来」と表記されるようになってはいるが、それは後世の捉え方に影響されており、文字通りの意味は「現実到来」ということ。引用前半の原文は以下の通りである。

tathāgato yatsvabhāvastatsvabhāvamidaṃ jagat tathāgato niḥsvabhāvo niḥsvabhāvamidaṃ jagt

実に含蓄がある。サンスクリット語から直接の翻訳を試みた西嶋は、「中論翻訳序説」に、こう記している。「その結果、従来の翻訳や註釈とは似ても似つかないような新しい意味を発見せざるを得なかった」(v頁)。西嶋は「釈尊の教えは実在論である」としている。それは称賛に値する試みである。なお、西嶋和夫(1919-2014)は2006年に改訂版をインターネット上の「西嶋和夫アーカイブ」に「中論 改訂版」と題して公開した(2006年6月20日発行)。そこに記された改稿版をも以下に引用しておく。「現実の到来は、ある意味では主観的な存在としての性格を持っており、その主観的な存在をこの世界が作り、人間社会が作っている。/現実の到来は、内容の乏しい粗末なものではなく、その内容の乏しくなく、粗末でないものが、この世界でありこの地上世界である」。

https://gudowafu.com/books/%E4%B8%AD%E8%AB%96%E3%80%80%E6%94%B9%E8%A8%82%E7%89%88-2/

17 中村元『龍樹』講談社学術文庫、2002年、301頁。ほかに、私の理解とは微妙にずれるが、中村による次のような指摘もきわめて重要だろう。私のフレーズである〔文明を支える原初性〕――如来=文明/人間釈尊=原初――に相応しい指摘である。

〔引用1〕ともかく、ナーガールジュナによると、ニルヴァーナは一切の戯論(形而上学的論議)を離れ、一切の分別を離れ、さらにあらゆる対立を超越している。したがって、ニルヴァーナを説明するためには否定的言辞をもってするよりもほかにしかたがない。/「捨てられることなく、〔あらたに〕得ることもなく、不断、不常、不滅、不生である。――これがニルヴァーナであると説かれる」(第二五章・第三詩)(293頁)。

〔引用2〕では真実のブッダとは何であるか。それはわれわれの経験している世界にほかならない。ニルヴァーナが世間と異ならないように、この無戯論なる如来も世間と異ならないと主張している。/「如来の本性なるものは、すなわちこの世間の本性である。如来は本質をもたない。この世界もまた本質をもたない」(第二二章・第一六詩)/われわれの経験するこの現象世界がそのままブッダなのである(301-302頁)。

〔引用3〕ナーガールジュナの仏教は、意外なことには、或る意味では最初期の仏教の正統な発展であると解してもさしつかえないであろう(310頁)。

18 同上、225頁、339頁。

19 坂本幸男/岩本裕訳注『法華経』(下)、岩波文庫、2004(初1967)年、225-227頁。

20 同上、331頁。

21 中村元『龍樹』、2002年、374-375頁。

22 釈尊との掛け合いの場面で有名な孫悟空は、中国四大奇書の一つ『西遊記』に登場する猿である。それは民間信仰(道教)の神でもあるが、そのモデルはインドの「ハヌマーン」であるとも推定される。ハヌマーンについて、宗教社会学者の宮崎智絵は著作『インド沼』の中(108頁)で、以下のように説明している。

古代インドでは、悪魔たちが好き勝手に暴れて神々をも苦しめていました。コーサラ国のアヨーディヤでは、王に後継者を得るため祭祀を行った結果、3人の王妃に神の力を宿した4人の王子が生まれました。そのうち、ラーマ王子はヴィシュヌ神の力の半分を受けました。ラーマはシータという女性と結婚しましたが、陰謀により14年間にわたり宮殿を追放されました。ラーマは、シータをともなって森に隠棲しました。しかし、森の悪魔を退治したため、魔王ラーヴァナの怒りをかい、シータを誘拐されてしまいます。ラーマは、猿軍将軍のハヌマーンを介して猿軍の協力を得てシータの救出に向かいます。激しい戦闘の末、ラーマ軍は勝利し、シータを放出してアヨーディヤに凱旋しました。/ラーマは、ヴィシュヌ神の化身の1つで絶大な力をもっています。ヒンドゥー教では、ラーマは理想の男性、シータは理想の女性といわれています。そして、ハヌマーンは、猿ですが、普通の猿ではありません。女神を母にもつ彼は、身体のサイズを大きくしたり、小さくしたりすることができますし、強い力をもっています。インドでも人気の神様です。

23 唯物論における母や大地との関係を論じたものに、以下の拙稿がある。「唯物論(materialism)の語原は母(mater)である」、石塚正英『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸として』社会評論社、2020年、第9章。

24 最後に、本稿の議論でさして詳しくは触れなかったが、「無」と「空」について、私なりの考察を示しておく。ナーガールジュナの『中論』とは一部で重なりもするし、一部では無関係でもある。

☆ 無について――無神論とか無政府主義とか、「無」を冠して今日に伝わる思潮において、私は、否定の「無」でなく、肯定の「無」を重視している。ラテン語のanarchia(アナルキア)あるいはギリシア語のα’ναρχος(アナルコス)には、今日にあっては、無政府とか無秩序とかの訳語があてがわれる。その場合の「無(α’ν)」は「秩序」や「政府(αρχος)」という語幹・語基の反対概念・否定概念を指す接頭辞のように解釈される。しかし、支配・国家は端緒的・先史的でなく派生的・文明的な概念や制度である。熟語の成立からみるとまず「政府」があって、それに「無」が付いた。

けれども歴史的には、先史的概念の「無政府」が先行し、そこから文明的概念の「政府」が登場した。そのような説明では、歴史の後代からその前代を導くという過誤をおかすことになる。端緒を重視する私の意図するところはそれとは異なる。「無」は接頭辞でなく、それ自体に積極的な意味をもたせている。いわば規範概念である。先史の婚姻形態でみると、これまでの学界で「乱婚」と訳されてきた「プロミスキィティー(promiscuity)」を、私は妥協の産物として「無規律婚」と訳し換えている。規律が欠如している状態において規律を乱すことはないからである。ここに見える「無」は規律=性道徳の否定を意味するのでなく、そもそもかような概念の欠如(欠けたのでなく存在していない)を意味する。規範概念的には、「無という秩序」、あるいは「無の中に秩序が存在する」ということである。とくに、プルードンのアナキズムには「無という秩序」をはっきり読み取ることが出来る。私の目論見で言うと、「無論(Nichtologie)」が構築されなばならない。例えば、「無政府(主義)anarchism」とは、政府が無い、存在しない、という否定的意味でなく、無政府という秩序が存在する、という肯定的意味である。「無神(論)atheism」とは、神が無い、存在しない、という否定的意味でなく、無神という秩序が存在する、という肯定的意味なのである。

☆ 空について――「0(ゼロ)」を発見したのはギリシア人ローマ人などではなく、インド人かなにかである。つまり非ヨーロッパ人である。欧米の科学文化を支える数量概念は、ゼロなくして一切表現できない。欧米文化は、紛う方なく、非欧米文化に負うている。「0(ゼロ)」は、「般若心経」にいう「空」でもある。「空」とは、何も詰まっていない場であって、「無」ではない。すべての始まり、根原を境界領域にすえている。これから有がはじまる極み。わけのわからないモノとしての混沌を意味するカオスとはちがい、わけのわからないモノさえも存在しない。あるいは、わけがわからなかろうが、いわゆるモノ=実体を前提した上で、これと相関関係にある非実体、それが「空」である。その「空」と対になるのが「色」。「色」とは「実体、物質、現象、有情」等々のこと。フレイザー『金枝篇』を読み続けてきた私にすれば、色即是空にして空即是色の位相は、数学的概念としての「0(ゼロ)」と呪術的概念としての「0(ゼロ)」の交点にあるかのように思われる。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13643,2025.07.22)