石塚正英

はじめに

1990年代、私は東京電機大学で講義しつつ、大手予備校の河合塾で小論文の講座を担当していた。池袋校、千葉校、立川校、大宮校など年々各校舎をめぐる仕事は実に楽しかった。中には、大学合格後も交流が続く元予備校生たちもいた。塾生向けの講師紹介文を、私は以下のように記していた。

1990年代、私は東京電機大学で講義しつつ、大手予備校の河合塾で小論文の講座を担当していた。池袋校、千葉校、立川校、大宮校など年々各校舎をめぐる仕事は実に楽しかった。中には、大学合格後も交流が続く元予備校生たちもいた。塾生向けの講師紹介文を、私は以下のように記していた。

沈黙の会話って、経験ありますか? その逆におしゃべりの孤独って、経験あるんじゃありません? 小論文で受験しようと思う君には、ものごとの逆説的な意味に接近してほしい。わからないもの、いやもっと言うと、何ら意味のないもの、そうしたことがらの前で、しばし佇みましょう。/自分はいったいこのアトム化した諸個人の寄り集まる現代社会をどう生きるべきか、いずれの立場にたって世界を眺めたなら共生・連帯の環が見えてくるのか? そういった意識の拡がりこそが、実のところ小論文対策の前提条件なのです。いかなる努力も無駄に終わるということがない。既成の観念・価値観をいったん解体しましょう。

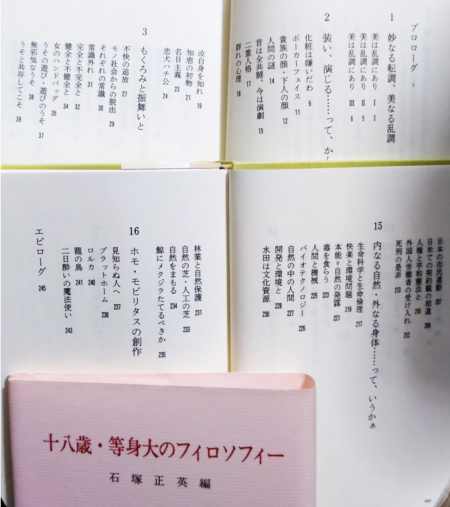

この宣言文は伊達ではなかった。1996年に、予備校講師としての集大成をはかって小論文集『十八歳・等身大のフィロソフィー』を刊行した。プロローグはこうだ。「何の役にも立たないような事柄、だれにも見向きもされないような事象に対する好奇心から出てくる知を愛するよう、すすめている。意味のあるものに熱中するよりも、意味のないものに没頭するよう、すすめている」(☆01)。予備校でのわが訴えは、合格祈願というよりも「学問がしたい!」若者への声援だった。

1970年、20歳で論説「学問論の構築へ向けて」を発表し(☆02)、その5年後に著作『叛徒と革命』を刊行して以来こんにちまで、私の思索は途絶えることはない。ただ当時は、まずは40歳まで思索と研究で存分に楽しもう、その歳になっても食えなければきっぱりとやめて何か実務的な仕事につこう、と思っていた。ところが転機と決めた歳になって驚いたことに、思索は完全に生活そのものに内在しているのだった。それからさらに35年の歳月が過ぎ去った。さて、その結果、私は今年で研究生活55年を迎えることとなった。ついては、半世紀を超える歩みにおいて、好奇心と忍耐力の限りで貫いた全方位の踏破をトレースしてみたい。

一 とにかく学問がしたい

私の研究歴を追跡すると、およそ2本の道筋(方位)が確認される。1本は行動における〔価値転倒・地位転倒〕であり、これはヴィルヘルム・ヴァイトリング研究に発し、アミルカル・カブラル研究に行き着く、いわば横倒しとなった世界史、あるいは多様化史観の探索である。もう1本は思索における〔価値転倒・地位転倒〕であり、これはルートヴィヒ・フォイエルバッハ→ダーフィット・シュトラウス→シャルル・ド=ブロスへと遡る、神々と自然、神々と人間の地位が回転する世界の探究である。あるいは、社会と国家の地位が転倒する世界の発見と称してもいい。

半世紀を超えるわが思索と研究の方位を時系列に即して今少し詳しく述べると、第三者には少々不思議に思える経路・隘路が見えてくる。私は、浪人中、進学志望を自然科学系から人文社会系にかえた。中学卒業の頃に野尻湖でナウマンゾウ化石の発掘調査団に参加して以来、古生物学や地質学、あるいは地球物理学に関心を抱いていたが、浪人中の1968年にあれよあれよと、哲学とか歴史学に方位が転回していった。その過程で知った思想家の一人がフォイエルバッハである。彼の思想は、やがて私の文明批評的研究の中心に位するようになる。1970年代後半から1980年代にかけて、恩師の哲学者・大井正(1912-91)に導かれてのことだった。文明人の宗教観を否定し非文明人の信仰観を讃美するフォイエルバッハに私は惹かれるのだが、浪人時代のフォイエルバッハ読書は、結果として、そのような探究の下地を醸成したのではなかろうか。

それに引き続く20歳代(1970年代)には、19世紀前半のドイツとフランスを舞台に、地主的・資本家的諸勢力と対峙する革命職人ヴァイトリングを研究した。やがて30歳代(1980年代)に至ると、ヴァイトリングから16世紀前半トーマス・ミュンツァーの千年王国論を経由して、神人キリストと区別される人神イエスの宗教的原初形態へと遡及していった。そしてフォイエルバッハに関連して、ド=ブロスのフェティシズム論と組み合わせつつ、キリスト教以前の地中海神話世界、非ヨーロッパ諸民族の自然信仰・庶物崇拝(フェティシズム)に深入りした。そこからジェームズ・フレイザー『金枝篇―呪術と宗教の研究』の民俗学的事例研究に手を拡げていった。ルイス・ヘンリー・モーガンの人類学を研究する恩師・布村一夫(1912-93)に導かれて開始した方位である。その結果、私の研究テーマはしだいに比較文明論的な拡散をみせ、方法的基軸(ライトモチーフ)たる〔歴史知〕や〔文明を支える原初性〕を考察の懐刀(ふところがたな)にして、各論たる個別研究へと切り込んでいった。〔歴史知〕を扇子の要に見立てるならば、相互に関連する個別研究群で形づくられた扇面こそ、わが〔知の全方位〕である。その開き具合は、論文や報告のタイトルを列記してみるとおおよそ概観できる。1991年「フォイエルバッハの原始信仰論」(☆03)、1993年「頸城野の石神・石仏を調査して」(☆04)、2005年「歴史知と多様化史観」(☆05)、2012年「白雪姫の内臓が食べたい!」(☆06)、2014年「始まりとしての八分休符―ベートーヴェン「運命」交響曲の歴史知的検討」(☆07)、2021年「先史社会を現代人はどう見たか―トインビー・ヤスパース・フレイザー」(☆08)、2022年「ミケランジェロの大理石―〔理想の身体〕をめぐって」(☆09)、等々。

懐刀である〔歴史知〕は、板前の包丁であり、大工のノコギリ、左官のコテである。それがなければ自分の腕の見せどころがない。それさえあればたいがいの素材は自在に生みなおし、新たな生気を吹きこめる。それを道具と仮定するならば、私自身の学問的自我を構築してくれる〔もう一人の私(alter-ego)〕でもあるのだ(☆10)。

1960年代末、全国の大学は全共闘運動のピークを迎えていた。長野市での浪人生活を経て入学した東京都品川区の立正大学も、激しい運動のさなかにあった。1970年代に入ると、政治的な方面でのこの動きは、大学内ではしだいに下火となった。理由の一つは、現場が学外に移り、学内闘争よりも街頭闘争が目立つようになったこと、一つは学内に拠点をもつノンセクト・ラディカルズが減少し学外党派の活動が目立つようになったことである。学内における動きはしだいに文化的な傾向に変化していくことになる。私の場合、大学に存在する根拠は表層の政治でなく深層の文化にあったので、ドイツ労働運動史の研究に向かった。注目したテーマはヘッセンの農民闘争とその指導者ゲオルグ・ビュヒナー、ドイツ手工業職人の秘密結社とその指導者ヴィルヘルム・ヴァイトリングである。1970年にみずから結成した歴史科学研究会の活動として研究した。1971年の秋には相当分量の多い論考になっていた。ちょうど卒業論文執筆の時期と重なっていたので、翌年1月、この研究を卒論に代用して提出することにした。論題は「プロレタリアの党形成史―ドイツ手工業職人の役割」であり、以後も補筆し、1975年末に『叛徒と革命―ブランキ・ヴァイトリンク・ノート』と題してイザラ書房から出版した。今年で刊行50年であり、大学ノートに記した卒論自体は、今も我が書斎に眠っている。

ところで、指導教授は、卒論口頭試問で私にこう話した。ドイツ語文献を使ってしっかりと研究している、できれば大学院に進むよう。私はその時、たまたま持ち合わせていた山谷越冬闘争支援のビラを教授に手渡しながら、間接的にその薦めを断った。それでも教授は、わが卒論に優を与えて研究の前途を祝福してくれた。のちにわが恩師となるルソー研究者の酒井三郎(1901-1982)である。酒井は、卒業にあたって私に杜甫の「國破山河在」を色紙にしたためてくれた。私はその後、朝日新聞東京本社の発送下請け企業で働いた。深夜労働で椎間板ヘルニヤを患い腰と背骨をやられつつも、思索と研究はたゆまず継続した。『叛徒と革命』を刊行した翌年、酒井三郎の導きもあって立正大学大学院に進んだ。

大学院修士課程での研究方位を、青年ヘーゲル派(ヘーゲル左派)の哲学運動に定めた。学部ではヴァイトリングと義人同盟(共産主義者同盟の前身)をテーマにしていた。これは全共闘運動と深く関連していた。サルトルやカミュを読んでいた長野時代から、わが実存と不可分に絡み合っていた。けれども、その全共闘は壊滅状態となってしまい、大学にはふたたび管理体制が敷かれた。私は、何のために大学院に進むのか。労働の現場でからだを壊したからか。それは外的な理由にすぎない。やはり学問がしたいのだ。研究を続行したいからだ。1982年、当時の西ドイツで少しばかりドイツ語文献を収集してきた。ボン、ケルン、トリーアほかの市立図書館、トリーアのカール・マルクス・ハウス付属の図書館などでコピーしまくったのである。その成果を博士課程修了の研究論文に盛り込むことにした。その結果できあがったものは自分なりに納得がいった。どうしても公刊したくなった。そこで、長崎出版の河野進社主に依頼し、『三月前期の急進主義―青年ヘーゲル派と義人同盟に関する社会思想史的研究』と題して、1983年末に出版した。河野とは、1978年だったか、私が法政大学の大学祭(II部法政祭)でバブーフとブランキについて講演した時にフロアーで名刺を受け取って以来のつきあいだった。この年には、そのほか『年表・三月革命人』(秀文社)をも刊行している。

本格的な研究生活を開始していた1985年、『ヴァイトリングのファナティシズム』を長崎出版から刊行し、1991年には『社会思想の脱・構築―ヴァイトリング研究』を世界書院から刊行した。後者の書名はいただけない。梅田社主の考えなので甘受したが、もともとは「ヴァイトリング・イン・ニューヨーク」としておいたものである。さらに7年後の1998年、『アソシアシオンのヴァイトリング』を世界書院から刊行した。その後、私の研究テーマはフェティシズム・歴史知・身体知へと大きく旋回した。その成果は『石塚正英著作選【社会思想史の窓】』(全6巻、社会評論社、2014-15年)にまとまった。本シリーズは、間接的ながら、2010年代に継続していた中央大学文学部の講義で傍用テキストとなった(☆11)。その仕事を片付けてから間を置かず、2016年に『革命職人ヴァイトリング―コミューンからアソシエーションへ』を社会評論社から刊行して、わが研究歴の端緒であり経過であり深層であるヴァイトリングに関連する文筆活動の、いわば総決算を果たしたのである。

二 いろんな個別方位に手を出す

時代は前後するが、1980年代中頃、私はアフリカ現代史に注目しだす。ポルトガルに対するギニアビサウ解放の闘士アミルカル・カブラル(1924-73)への接近である。たんなる一読者でなく、積極的にすべてを知りたいという気持ちから、カブラルの存在を私がはっきりととらえたのは、1984年のことである。私の『アフリカ社会ノート』(読書ノート)が1985年2月5日から開始しているから、遅くとも84年の秋には相当カブラルにのめり込んでいた。85年4月3日から一連のカブラル関係論文の執筆に入っている。

4月18日からはタンザニア首相ジュリアス・ニエレレのアフリカ社会主義「ウジャマー(Ujamaa, The Basis of African Socialism , 1964)」の訳文づくりにとりかかっている。そのあとはいわゆる破竹の勢いで、フランツ・ファノンを再読するなどして、カブラルに関連するアフリカ諸思想を追いかけていく。気がついてみたなら、幾編かの論文群が活字になっていた(☆12)。そのほとんどは季刊『クリティーク』(青弓社)の共同編集人として同誌に寄稿したものであり、そのうちの一つは、自らカブラル特集号を発行してまで、力を入れたものである。その特集号とは「アフリカの文化と革命―カブラル」(同誌第3号、1986年4月)であって、事実上、かつてわが邦にカブラルを本格的に紹介した白石顕二との協同編集になった。この特集号には本邦初訳のカブラル・オリジナルが数編収録された。「文化と抵抗」「闘争とかかわりあって」「エンクルマへの追悼」と、いずれも重要なものばかりである。だが、これらの仕事は未だ下準備にすぎない。その後私は、白石顕二、市之瀬敦、中山敏秀、国安真奈と〔アミルカル・カブラル協会〕を設立したうえで、ポルトガル語からの決定版カブラル著作集『アミルカル・カブラル 抵抗と創造』(アミルカル・カブラル協会編、柘植書房、1993年)の編集・刊行に全力を傾けた。翻訳には明治大学の長尾史郎も加わった。

白石との協同は、そこでいったん休止となる。白石も私も、相対的に別個の課題を追い求めるようになっていた。だが、休止に際して、二人のあいだに一つの望みがあった。共著の刊行である。その望みは、2005年、白石の急逝によって断たれてしまった。けれども、私は『クリティーク』特集号を編集したときに拙宅で録音しておいた白石・石塚対談の原稿を、2015年になって拙著『近代の超克―あるいは近代の横超』(社会評論社)に掲載した。この一件が機縁となって私は、白石顕二のパートナー山本富美子が多摩美術大学との間で進めるアフリカ文化に関連する展示企画「エターナル・アフリカ―森と都市と革命」(2019年)に参加することになった(☆13)。こうして、半ば必然的に30年ぶりに白石との共著刊行に思い至った。『アミルカル・カブラル―アフリカ革命のアウラ』(柘植書房新社、2019年)である。

ところで、1990年代中頃、カブラル研究に引き続いて私は、グリム童話の白雪姫物語という個別方位にいたく惹きつけられていった。「白雪姫」について私は、1970年に履修した大学ドイツ語講座のテキストとして親しく読んであった。白雪姫と実母女王は、物語の原風景(先史古代)においてはアンビヴァレントな母娘だ。相互に異質な存在どうしが、異質なればこそ対立と和解の交互運動の中に自立の途を見いだしていく。そのような思いを抱きつつ、いま一度グリム版(1812年)の、いやその土台となった1810年稿の「白雪姫」で、アンビヴァレンスを特徴とすればこそ豊かな人間精神をじっくり味わってみるべきと思い、1995年に『「白雪姫」とフェティシュ信仰』を理想社から刊行したのである。異質なもの同士のボーダーをはさんでの相互依存、究極のアンビヴァレンスは、白雪姫物語の秘められたモチーフでもあったのである。

三 フィールドワークの日記的記録

1994年、フォイエルバッハやフレイザー研究との絡みで重大な出来事があった。同年、初夏から記録的な旱魃続きとなったことである。埼玉県浦和市のわが家のベランダに箱入りで栽培する数本の稲苗も、育ちが悪かった。そんな些細なことから日本農業の行く末を案じていた同年6月、新潟県中頸城郡三和村(現・上越市三和区)の越柳地区でついに雨乞い儀礼が行われた(☆14)。室町時代に地元産の凝灰岩(大光寺石)を用いて造られたとされる阿弥陀如来、別名越柳雨降り地蔵を近くの用水溜池に運び、荒々しい口調で願かけをしたあと、石仏を池にドブンと放り投げる奇祭である。このような強請形式の信仰はいったいどのように生じたのか、そしてまたなぜ今日にまで残ったのか。虐待して神仏からご利益を得ようなど、とんでもないバチあたりなのではなかろうか。平和を愛好する現代の我々からすれば、そのような素朴な疑問のわいてくるのがあたりまえである。そこで私は、雨乞儀礼当日、三和村越柳の用水池畔に出かけ、地蔵虐待の一部始終を観察してみた。ビデオ録画も残した。その結果、幾つかの疑問は次のように解決した。

まず、この地蔵虐待は信仰の一形態なのか、あるいは信徒が心の底から地蔵に愛想をつかして崇拝を拒絶してしまったのか、それが問題だった。答えは前者と出た。越柳での地蔵虐待儀礼は石仏信仰への挑戦とか信仰否定とかではなかった。反対である。信仰形態の篤きものでなければ、この奇習はとうに廃れていたはずである。信仰すればこその虐待である。もし信仰の外の異教徒ならば神仏をただ破壊するだけで終わってしまう。2001年3月、アフガニスタンのバーミヤンで、イスラム原理主義勢力によって爆破された巨大石仏はその一例である。三和村越柳地区の雨乞地蔵はそのような被害を受けることがなかった。雨乞いの奇祭については、脅迫(虐待)もまた一つの信仰(祈願)形態と考えてこそ、説明がつくのである。現代に生き続けるこのような神仏虐待儀礼は、私にいわせればド=ブロスの定義になる〔フェティシズム〕の一種である。

このようにして、1990年初頭から私は石仏を中心に民俗儀礼のフィールド調査を各地で実施してきたが、とりわけ石仏をつくる農民の素朴な生活意識に注目してきた。江戸時代、なかでも寛政年間(18世紀末)には各地の農民が盛んに近隣の石仏を盗んだ。その原因は直前の天明大飢饉(1782-87年)だった。当時の下層生活者たちは、飢饉となれば災難除けに石仏を拝み、願いかなって生き残る者、かなわず死ぬ者や石仏を打ち叩く者にわかれ、洪水となれば石仏もろとも濁流に呑み込まれ溺れ死ぬ者が続出した。疱瘡など流行り病におそわれると、石仏の前で手を合わせながら息絶える者が後を断たなかった。そのような農民・庶民のせつなくやるせない思いを一身に背負っているもの、それが野や峠の崩れ石仏なのだ。頸が欠けようとも、崩れ果てようとも遺り続ける石仏たちに遭遇するたび、私は、実はかつてその同じ石仏に辛い思いや感謝の思いを語り尽くしたであろう無数の農民たちに出遇っているのだ。そのような私の魂(こころ)が、私の魄(からだ)を数々のフィールドワークへと向かわせたのだった。その道すがら、2000年代に入って私は、地中海のマルタ島・ゴゾ島、および朝鮮半島南部各地に出向くこととなる、以下のようにして。

まずは地中海であるが、2000年と翌年の夏、母神信仰の足跡をもとめて石灰岩の島マルタへ行き、先史の巨石神殿を中心にフィールド調査を行った(☆15)。そこは、1980年代前半、バッハオーフェンの『母権論』(1861年)をつうじて先史ギリシア世界の母神信仰に関心をもって以来、いつかは調査してみたいと思っていた地だった。ここの島々には、ヨーロッパの女神信仰・母神信仰の祖型が存在する。なるほど、中東や東欧にもそれぞれにとても古い時代の母神信仰の証が残存している。しかし、バッハオーフェンの『母権論』に直接の起点を持つ女神信仰に関しては、私はことさら地中海をフィールドにしたかったのである。よって、マルタ島での調査目的ははっきりしていた。それは、バッハオーフェンが『母権論』および『古代書簡』(1880、86年)の中で説いた先ギリシア時代の母権的宗教ないし母神信仰の存在を裏付ける資料を収集することである。そのほか、例えばmater(母)やprima materia(始母)という語からmaterialism(唯物論)という語が派生したとの仮説を確かめようとする私の学問的探究心にとって、物質=大地の世界に相応しい母神の成立事情を確認することは避けて通れない方位だった。

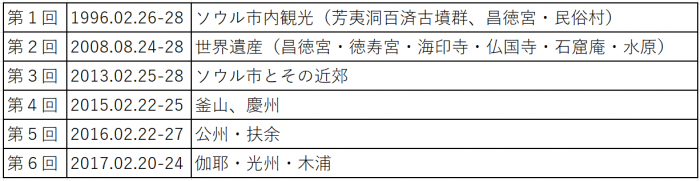

次いで朝鮮半島だが、1996年から2017年にかけて、古代日韓文化交流の足跡を求めて、以下のように通い続け、調査してきた。

本格化したのは3回目からである。この時はソウルに的を絞り、とくに国立中央博物館の展示物を実見することにしていた。その第一は朝鮮三国時代の金銅菩薩半跏思惟像だった。用材と細部の技法に限定するならば、この仏像は朝鮮半島出自である。日本列島にも類似の像はあるが、それは日本固有のものではなく、いわばアンサンブルである。あわせて、百済初期(4-5世紀)の遺構ほかを見学することもできた。

4回目は、まず釜山港で遊覧船に乗り、展望台や灯台とその下のみごとな岸壁を見上げて景色を楽しんだ。私にとって、それは観光というよりもフィールドワークである。玄界灘から能登半島へ、佐渡ヶ島へ、そして出雲崎へと連なる海原に肌に風を受けて接し、日韓交流の古代におけるよすがを偲ぶためである。先史古代の交易は海岸伝いに進む汀線行路が重要だったのである。それから慶州(キョンジュ)に向かい、石窟庵(ソックラム)、仏国寺(ブルググサ)に向かい、とくに後者ではボランティア・ガイド、仏国寺漢陽民藝社の李能煥(イ・ヌンファン)から説明をうけた。その後、慶州国立博物館、後期新羅時代に造られた磨崖仏(ナムサン)、古墳公園などを見学した。

5回目は、国立公州博物館に行き、黄圭馨(ファン・ギュヒョン)という1925年生まれ日本語上手なボランティア解説者(元日本語教師、小学校長)に、心から満足のいく案内を受けた。とくに武寧王陵(ムニョンワンヌン)から出土した木棺の部材、日本からもたらされた「コウヤマキ」には感動した。そのあと、裏手にまわり、百済の代表的な遺跡「宋山里古墳(ソンサンニコブン)」とその中心である武寧王陵、さらには公州を守るために建造された公山城(コンサンソン、百済時代には「熊津城(ウンジンソン)」と呼ばれていた)を見学した。さらには、国立扶余博物館、白馬江(ペンマガン、昔の「白村江」)、扶蘇山城(プソサンソン、世界遺産)などを見学して回った。

5回目は、国立公州博物館に行き、黄圭馨(ファン・ギュヒョン)という1925年生まれ日本語上手なボランティア解説者(元日本語教師、小学校長)に、心から満足のいく案内を受けた。とくに武寧王陵(ムニョンワンヌン)から出土した木棺の部材、日本からもたらされた「コウヤマキ」には感動した。そのあと、裏手にまわり、百済の代表的な遺跡「宋山里古墳(ソンサンニコブン)」とその中心である武寧王陵、さらには公州を守るために建造された公山城(コンサンソン、百済時代には「熊津城(ウンジンソン)」と呼ばれていた)を見学した。さらには、国立扶余博物館、白馬江(ペンマガン、昔の「白村江」)、扶蘇山城(プソサンソン、世界遺産)などを見学して回った。

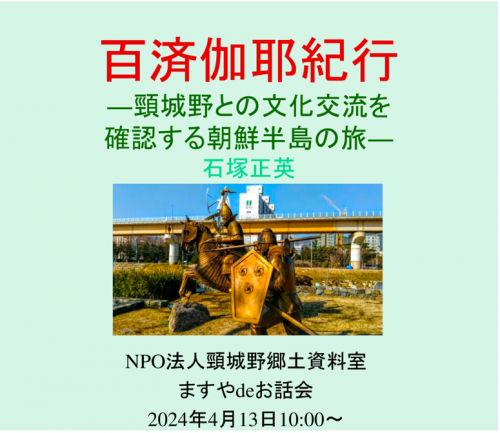

6回目は半島南部の金海(伽耶)で、まずは大成洞(テソンドン)古墳を見学した。金海の大成洞古墳博物館は、古代の東アジア文化交流を偲ぶのに格好のロケーションであり、現地に立つフィールド調査の醍醐味だ。続いて国立金海(キムヘ、キメ)博物館で、巴型(巴文様)の図柄を確認した。このデザインは古代の日本列島(弥生後期~古墳時代)と韓半島に共通している。そのことを実物で確認するためにキムヘ博物館に向かったのだ。それからさらに光州へ向かい、国立光州博物館を見学し、続いて月桂洞(ウォルケドン)古墳を見学した。そこには日本独自の造形である前方後円墳、韓国の呼び名では長鼓墳(チャンゴブン)が残されているのだった。半島西南部には5世紀後半から6世紀前半に築かれたと推定される古墳が10数基知られている。造営者や造営目的は諸説に分かれているが、これらは日本列島と韓半島の政治経済・文化交流(アンサンブル)を如実に示すものといえる(写真参照)。その成果を私は、『裏日本に燦然と輝く古代文化交流』(ヌース出版、2025年)にまとめあげた(☆16)。

むすびに

私にとって思索=研究とは実存、つまり生活そのものなので、死なない限り終わりはない。これこれのテーマはもう十分研究しつくしたから終わりにする、ということにはならない。古稀を過ぎてからなお、わが文明批評的研究の一翼に〔量子力学〕を加えてさえいる(☆17)。研究テーマとは、ある意味ではその時々の生きる方位である。深く没入したり長く持続したりするのはごく自然なのである。私は1970年、20歳の時にはじめて論文を書いたが、その論題は「学問論の構築へ向けて」だった。これは学問の個別テーマでなく、学問の道をいかに歩み出すか、という姿勢についての自問、すなわち全方位への出発点なのだった。あれから55年の歳月が光陰矢のごとく過ぎ去った。本稿はその問いかけの連続をなぞったものである。

ある人が大工職人であれば建てた家が魂である。私の場合は、思索のリアル化すなわち執筆物が魂魄である。印刷に用いた紙とか文字とかでなく、綴られている内容がわが魂魄なのである。ただし、物質としての書物はしばし残っても永遠ではない。また、書物が残っていても、わが叙述表象が誰にも相手にされなくなれば、わが魂魄は尽きる。いずれにせよ、永遠などということは一切あり得ない。そうではあるものの、思索と執筆に生きる我が身は、知らず知らずにではあるが、読者諸氏とこうして魂魄の交流ができているのだった。ただ、私の場合は通常の研究者と違って、全方位を射程においた動きをもってきた。逆説的な自己弁明を許してもらえるなら言いたい。わが研究生活の特徴は、好奇心と忍耐力から萌え出づる知の全方位型であり、私自身はその扇の要に立っているのである。

注

01 石塚正英『十八歳・等身大のフィロソフィー』理想社、1996年、「プロローグ」、i頁。

02 論説「学問論の構築へ向けて」は以下の拙著に再録されている。『学問の使命と知の行動圏域』社会評論社、2019年、第2章。

03 「フォイエルバッハの原始信仰論」は以下の拙著に再録されている。『フェティシズムの思想圏―ド=ブロス・フォイエルバッハ・マルクス』世界書院、1991年、第4章。

04 「頸城野の意志神・石仏を調査して」は以下の拙著に再録されている。『信仰・儀礼・神仏虐待』世界書院、1995年、第II部。

05 「歴史知と多様化史観」は以下の拙著に再録されている。『歴史知と多様化史観―関係論的』社会評論社、2014年、第6章。

06「白雪姫の内臓が食べたい!」は以下の講座に記録されている。〔くびきのカレッジ天地びと〕2012年8月25日。 https://www.youtube.com/watch?v=Knk0uwH0sbw

07 「始まりとしての八分休符―ベートーヴェン「運命」交響曲の歴史知的検討」は以下の拙著に再録されている。『身体知と感性知―アンサンブル』社会評論社、2014年、第8章。

08 「先史社会を現代人はどう見たか―トインビー・ヤスパース・フレイザー」は以下の拙著に再録されている。『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第1章。

09 「ミケランジェロの大理石―〔理想の身体〕をめぐって」は以下の拙著に再録されている。『歴史知の百学連環―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第12章3節。

10 〔もう一人の私(alter-ego)〕について、私はここではフォイエルバッハの用語を意識している。以下の拙著を参照。『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社、2020年、第3章。

11 約10年間にわたる中央大学文学部での社会思想史講義は、わが思索の錬磨に欠かせない現場だった。教場で真剣にわが講義に聴き入る履修生との緊張関係は、私にとって何にも代えがたいフィールドワークだったのであり、ときに録音して思索に役立ててみた。一例として、「大嘗祭の日に神話講義」(2019年10月22日、音声)を以下のサイト〔You-Tube〕で参照されたい。 https://www.youtube.com/watch?v=mf0Ost1YP9Y&t=1242s

なお、同講義の内容に関係する拙稿に以下のものがある。「大嘗祭における呪術性の再検討―折口・フレイザー・ド=ブロスをヒントに」、同『フレイザー金枝篇のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第16章。

12 カブラルに関する幾編かの論文群は以下の拙著にまとめられている。『文化による抵抗―アミルカル・カブラルの思想』柘植書房、1992年。

13 展示企画〔エターナル・アフリカ―森と都市と革命〕に関する以下の報告書参照。小林宏道/石塚正英/山本富美子共編『エターナル・アフリカ―森と都市と革命』多摩美術大学美術館、2019年。

14 上越市三和区越柳での雨乞い儀礼については、以下の拙著を参照。『信仰・儀礼・神仏虐待』世界書院、1995年、第2章。

15 マルタ島の先史巨石遺跡調査については以下の拙著を参照。『儀礼と神観念の起原』論創社、2005年、第1章、第2章。

16『裏日本に燦然と輝く古代文化交流』(ヌース出版、2025年)から、その目次を転載しておく。

第1章 古代交通路からうかがえる頸城文化の形成

第2章 信濃・上野古代朝鮮文化の信濃川水系遡上という可能性

第3章 先史と文明を仲介する前方後円墳の儀礼文化

第4章 信濃・上野古代朝鮮文化の関川水系遡上という可能性

第5章 日本文化の幹細胞たる裏日本縄文文化

17 量子力学関連の新刊拙著を以下に記す。『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x113224,2025.05.20)