石塚正英

はじめに

半世紀を超えるわが研究歴において、キーワードとなってきたものが幾つかある。著作のタイトルを飾りもした。その一つは〔歴史知〕である。我々に馴染みのある科学知や理論知、理性知は、パラダイムとしては近代西欧において成立したものである。それがヒト・モノ・コト・情報の交流を媒介にして非西欧・非近代に移植され、非西欧・非近代的世界の生活知、経験知、感性知と向き合うことになった。その際、前者はしだいに肥大化し、それによって後者は知の圏域から排除される方向を強めて今日に至ったと言えよう。しかし、いまやその西欧文明的パラダイム自体が、最先端技術の社会への導入によって解体再編のプロセスにある。それに呼応して知の枠組みもまた再編されることになった。

私の学問研究は、もっかのところ、そのようにして解体・再編の過程にある知を生活世界との関連で見極めることに集中しているのだが、その際に私が採用している視座、それが歴史知である。自然と人間、世界と地域、過去と現在、それらは相互に連環し、諸学は相互に連環している。それは歴史知を、身体知を形成する。前近代に起因する知(経験知・感性知)と近現代に特徴的な知(科学知・理性知)を時間軸上で連合(in-cycle)する。感性知と理性知を両極にして相互に往復運動をする、両者あいまって成立する知的パラダイムである。これこそが人類史の21世紀的未来を切り拓く知、歴史知なのだ(☆01)。

そのような学問的立ち位置でもって私は、今日における先端科学の一つである量子力学(Quantum mechanics)を象徴する「クアンタム(量子)」と古代ギリシア思想のキー概念である「プシュケー(魂魄)」を同類項のように扱う議論を展開してみたい。

一 生物の民俗的分類という研究方法を手掛かりに

歴史知との絡みで、このところ〔生物の民俗的分類〕という研究方法、研究視座に関心をもっている。例えば、空飛ぶ生物、地面を動く生物、水中に暮らす生物などと、生息区域ごとに生物をグループ分けする方法・視座である。脊椎動物・無脊椎動物という生物分類でない。生息区域を共有する蝙蝠(モウモリ)と摸摸具和(モモンガ)と烏(カラス)は同類であり、蛇(ヘビ)と百足(ムカデ)と兎(ウサギ)も同類であり、亀(カメ)と鮫(サメ)と海豚(イルカ)も同類である。井守(イモリ)は両生類でなく水中に暮らす生き物で、家守(ヤモリ)は爬虫類でなく地面を動く生き物という区分である。詳しくは安室知『自然観の民俗学』に記されている(☆02)。天動説や歳時記に親しみを覚える私には、示唆と含蓄に富む研究である。

例えば、一般にローテクは不健康と苦痛軽減の技術であって、ハイテクは健康と楽しみ増幅の技術である。技術革新で得られるものと失われるものがあるとしても、古代ローマで完成したアーチ構造などは未来に永続する技術である。これに対して、自然力エネルギーで走る電気自動車や電機自転車はいったん失われた技術の再評価を促す。いずれもローカル・テクノロジーの世界に相応しい技術革新・エネルギー革新といえよう。科学的か否か、先端的か否かよりも、原理と処方との間に1対多の余裕があれば無下に拒否しない、くらい鷹揚に構えようではないか。西洋的処方、東洋的処方、内科的処方、外科的処方、さまざま存在する。念力的処方もありだ、プラシーボは処方の一つだ、と相互に認め合うことが必要だ。存在を理解することと内容を認めることとは違う。コロナパンデミックにしても、ウイルスを退治する処方の一つに神社でのお祈りやお寺での祈祷がある。信心深く気が休まるのであれば、それも処方の一つであっていい。

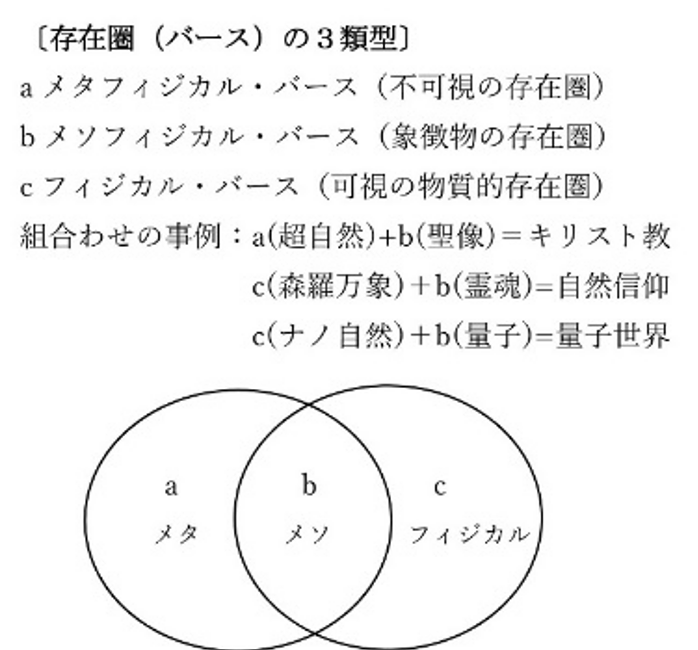

さて、私は人間が暮らす自然界を基準にして、人間が関係する圏域を3つに区分している。〔存在圏(バース)の3類型〕である(右図参照)。第一は自然界であり、フィジカル・バース(c)と称する。これを私は通常の概念で使用し、取り立てて説明する必要もない。地球が誕生して46億年、いわばニュートン力学の及ぶ圏域のことである。第二は超自然界であり、メタフィジカル・バース(a)と称する。ここには、自然界ではありえない超自然現象、それに3次元や4次元を超えた異次元現象などが生起し、キリスト教の超越神やプラトンのイデアなど永遠不滅の神霊が存在する。そして第三は、第一と第二の中間に位置する半自然界であり、メソフィジカル・バース(b)と称する。「メソ(meso-)」は中間という意味である。ここには、出自は自然界(c)だが超自然的な、異次元的な動き(a)をする存在や現象が生起する。その一代表は、古代ギリシア人が認識していたプシュケー(魂魄)である。この語が含み持つ概念は、先ギリシアの自然信仰時代には蝶とか蛾とかの自然物(c)を示し、呼吸、生命を意味していた。いずれも自然的・現象的な具体語である。それがやがて、精神、霊魂、心理、思想などの抽象物(b)を意味するように変貌していった(☆03)。それからまたメソフィジカル・バース(b)には、プシュケーと反対に、出自は超自然(a)だが、一時であれ人間に化身して自然界(c)との境界(b)に出現した神人イエスやその聖像、神仏の権化などが存在する。以上の3圏域のうち半自然界=メソフィジカル・バース(b)に関して説明し討究を加えることが本稿の目的である。

さて、私は人間が暮らす自然界を基準にして、人間が関係する圏域を3つに区分している。〔存在圏(バース)の3類型〕である(右図参照)。第一は自然界であり、フィジカル・バース(c)と称する。これを私は通常の概念で使用し、取り立てて説明する必要もない。地球が誕生して46億年、いわばニュートン力学の及ぶ圏域のことである。第二は超自然界であり、メタフィジカル・バース(a)と称する。ここには、自然界ではありえない超自然現象、それに3次元や4次元を超えた異次元現象などが生起し、キリスト教の超越神やプラトンのイデアなど永遠不滅の神霊が存在する。そして第三は、第一と第二の中間に位置する半自然界であり、メソフィジカル・バース(b)と称する。「メソ(meso-)」は中間という意味である。ここには、出自は自然界(c)だが超自然的な、異次元的な動き(a)をする存在や現象が生起する。その一代表は、古代ギリシア人が認識していたプシュケー(魂魄)である。この語が含み持つ概念は、先ギリシアの自然信仰時代には蝶とか蛾とかの自然物(c)を示し、呼吸、生命を意味していた。いずれも自然的・現象的な具体語である。それがやがて、精神、霊魂、心理、思想などの抽象物(b)を意味するように変貌していった(☆03)。それからまたメソフィジカル・バース(b)には、プシュケーと反対に、出自は超自然(a)だが、一時であれ人間に化身して自然界(c)との境界(b)に出現した神人イエスやその聖像、神仏の権化などが存在する。以上の3圏域のうち半自然界=メソフィジカル・バース(b)に関して説明し討究を加えることが本稿の目的である。

その際、メソフィジカル・バース(b)の説明に相応しい最新事例として、量子力学のキー概念にあたるクアンタム(量子)を取り上げる。不可視のナノサイズ世界に存在するとはいえ、量子は紛れもない物質(c)である。だがこの粒子は、自然界(ニュートン力学世界)には生じ得ない超自然(a)の振る舞い、いわゆる〔量子もつれ(Quantum Entanglement)〕をみせる。光子(フォトン、光の粒子)のように質量をもたないものもある。量子の動き・振る舞いは、一般人のみならず専門家にさえも不可思議・奇天烈に感じられる。私は、ニュートン力学では解明不可能な量子力学世界をメソフィジカル・バース(b)に比定し、そこに落ち着かせたい。

くり返す。たとえ類型としてであろうとプシュケーとクアンタムを同列に扱うなど、人文・社会・自然・医療の専門家諸氏には信じがたいだろうが、私は本気である。ちなみに、類型的に見て、私はマルキ・ド・サドの思想に注目するものである。サドは『食人旅行記』において、あるポルトガル人の語ったセリフとして、以下の記述を差しはさんでいる。

ああ! もしこの崇高な魂がおれたちの死後も生き残るべきものであり、非物質的な実体から出来ているものだとするならば、この魂が、おれたちの器官とともに成長するということがあり得るだろうか。おれたちの人生の晩年に、退化するということがあり得るだろうか。おれたちの肉体が少しも苦しんでいなければ、魂もまた逞しく健康ではないか。おれたちの健康が変調を来すと、魂も陰気になり、衰弱するではないか。これを要するに、つねに肉体の変化に左右される魂は、精神的なるものに属しているとは認めがたいのだ。いいかね、きみ、おれたち人間を存在させるものが、おれたちの肉体を構成している元素の特殊な結びつきだということは、馬鹿でもない限り信じなければならない真理だよ。この元素を変化させれば、きみの魂も変化する。この元素を分離させれば、すべては無に帰してしまう。したがって、魂はこの元素の中にあり、ただこの元素の結果にすぎず、決してこの元素と分離して存在し得るものではないのだ。魂と肉体との関係は、ちょうど焔と燃焼する物質との関係のようなものだ。これら二つのものは、いずれも一方なしには存在し得ない。焔は、焔を養う元素なしには存在し得ない。逆に元素は、焔なしには燃焼し得ない(☆04)。

サド、あるいはサドの小説に登場する主人公たちは、肉体をいとおしむ。肉体に無限の価値をおく。彼、彼女らは、あるときは肉体を物理的にいじめて、これを悦ばせる。またあるときは言葉=会話による限りない想像力でもって、肉体を悦ばせる。そうしておいて、神とか国家とか法律とかが勝手に悪と命名した行為に耽ることで、魂をあるがままの自然に従わせる。心・精神は肉体・物質に優先するというキリスト教的発想は、サドには受け入れ不可能である。サドが拒否する人間とは精神肥大か精神としての人間、つまりプラトン的にデフォルメされた人間である。それは、私の分類でいくと〔a→b〕である。対して、サドが受け入れる人間とは〔c→b〕である。サドが歓迎する人間とは肉体・自然のままのそれ、ないしは精神と物質とへの分裂を伴わない人間、フォイエルバッハ的な〔alter-ego〕、自然と友の人間ということである(☆05)。少なくとも私は、そのようにサド哲学を思想史的に解釈している。やや過激な発想と感じる向きもあろうから、議論を本筋に戻す。

本稿で私は、民俗的分類の方法を援用しつつ〔存在圏の3類型〕を改めて以下のように区分けする。プシュケーは、自然信仰(アニミズムなど)の霊魂(アニマ)と同様、自然界(cフィジカル・バース)の一隅(森羅万象)に生まれつつ、可視の自然界と不可視の半自然界(bメソフィジカル・バース)を自由に行き来し、人間世界に影響を及ぼしている。クアンタムもまた、極小であれ物質から作り出され、不可視の量子力学世界(b)で計算などの仕事をし、その成果を人間世界に引き渡している。そればかりか、異世界(b)の中心に座し、宇宙の誕生・万物の始原を解明する手掛かりを提供するかも知れないのである(☆06)。

二 クアンタム(quantum)とプシュケー(psyche)

さきほど私は、量子は専門家にとってさえ不可思議な動きをすると記した。そのような疑義を抱いた人物の筆頭にアルベルト・アインシュタイン(1879-1955)がいる。彼は、晩年の1949年にこう記している。「今日の量子論のもつ本質的に統計的な性質は、この理論が物理系について不完全な記述をしているせいで生じていると固く信じています」(☆07)。そもそも、量子力学特有のエンタングルした状態、いわゆる〔量子もつれ〕とは実在の世界でなく統計と確率に根拠をおいた量子力学の世界での議論である。自然界では不可視である。ただし、アインシュタインは不可視であることを指して「不完全な記述」としているのではなく、〔瞬時〕∩〔非局所〕(∩は数学記号の「かつ」)で特徴づけられる量子の動きに関する原因が説明できていない研究段階を指してそう記したのである。量子もつれの状態にある一対の粒子間では、一方に変化が起きれば他方にも、たとえそれが宇宙の果てにあって非局所的に存在していようとも、相互に連動した変化が瞬時に起きる。その〔非局所〕∩〔瞬時〕という現象・事態が、アインシュタインには受け入れがたく、不気味に思われたのである。彼の憂慮を、後継の物理学者たちは誤解したり置き去りにしたりして相手にしなかったが、社会哲学者である私はとことん相手にする。私の捉え方は疑似科学とはちがうものの、脱科学的思考=歴史知的思考である。

さて、ここに記したアインシュタインの疑義に関連して、彼には一つの困りごとがあった。1920年1月27日、アインシュタインからボルンへの書簡にこう記されていた。

因果律の問題には、私もほとほと困っています。光の量子的な吸収と放出は、完全に因果的な考え方で理解できる時がくるだろうか、それとも統計的残渣が残るのだろうか。正直言って、来ると断言する勇気がありません。しかし完全な因果律を断念するのは、いかにしても残念なのです(☆08)。

量子力学にとって因果律は悩ましい。そもそもニュートン的古典力学の世界において、気候変動と地球温暖化の関連性などは説明が多岐にわたり悩ましい一例だが、多様な要因が関係し相乗効果を呈する自然現象に、因果の道筋はなかなか推定できない。少なくとも一対一で関連するとは限らない。ましてや、原理と方法の異なる量子力学にあっては、100年以上経ってもなお、〔非局所〕∩〔瞬時〕という振る舞いの原因が判明していない。しかし方法は確立している。量子がなぜ摩訶不思議な振舞いをするか、その原因は不明だが、どうすればその振る舞いを生み出し再現できるか、その方法については判明しノーベル賞に輝いている。その成果をもって量子力学はスタンディングオベーションを受けた(☆09)。だが私は、そこにこそ、人間自我を変容させる科学技術文明的な疑義を抱いている。人は衣服を着るようになった結果、寒さに耐えられなくなったと言われる。人は視力補強のため眼鏡をかけだした結果、ますます視力を弱めたとも言われる。人は、軟らかい食べ物を口にするようになった結果、顎の発育不全が顕著になったと言われる。さて、量子力学の成果を身につけた人々は、それによって自身の心身が被る科学技術文明論的変容を自覚できるだろうか(☆10)。また、技術革新に勤しむ科学者は、あまりに斬新で魅力的なテーマに遭遇すると、その研究が自己目的化され、ときとして社会との調和意識や倫理観を喪失してしまうのではないだろうか。科学の暴走とは、そういった事態を含む。

事例は異なるが、2024年4月8日付『毎日新聞』朝刊に、「iPS技術で若返り」「不老不死へ研究加速」という見出しの記事が掲載された。細胞初期化の応用だという。だが、その見出しの内容は医療行為の埒外である。『老子』に「足るを知る者は富む」とある。分相応のところで満足できることが心の豊かさの指標になる、という意味である。ここにいう「分相応」を、多様な生き物の一つである人間に相応しい、としてみる。そうしてみると、現代人は、その格言とは裏腹に、20世紀後半から今日に至るまで、破竹の勢いで進展してきた科学イノベーションの過程で、永遠ともいえる欲望実現と身体的不老をもとめ、その衝動に突き動かされて自然を収奪し環境を破壊してきた。醜悪な人間中心主義の顕れである。あるいはまた、現代人は、眼前の快適な生活を追い求めて生み出した数々の廃棄物を、後代の人々に残している。中間貯蔵施設に据え置かれた核廃棄物はその代表である。子どもの世代を苦しめてまで長生きしたい傾向の黙認である。再生医療とその技術は、個としての人間の病弊・障害を克服するのに必要なものである。しかし、同時にそれは、類としての人間の身体的不老を追求する技術としては、科学技術文明論的倫理に反しており、許容されるものではない。

三 メソフィジカル・バースとしての量子世界

さて、量子力学を糸の切れたタコのようにせず、これを人間がコントロールできるためには、量子の振る舞いに関する原因を究明しなければならない。AIが人間の能力を超える時点、いわゆるシンギュラリティ(技術的特異点)に至っても人間が自我を喪失しないためには、先端科学の因果――科学内の技術的因果と科学外の社会的因果――を把握できていなければならない。『スーパーインテリジェンス』の著者ニック・ボストロムはこう言っている。「人類がいつの日か、汎用性知能(一般知能)において人間の頭脳を超越する人工知能を構築することができたなら、それは非常にパワフルなスーパーインテリジェンス(超絶知能)となりうる。(中略)このスーパーインテリジェンスは、原則として、人類の価値観を守るものとして作成されうる」(☆11)。そうであれば、ボストムの謂う「スーパー」は大げさな表現に過ぎない。科学技術がスーパー(a)を生めば、科学と科学者は神格化される。そうではないだろう。科学は絶対的真理でなく、諸局面の揺らぎを見せつつ人々が抱く信条や信念の一つだという認識を共有することが必要である。例えば、ギリシア思想において人間理性はプシュケーに始まっている(☆12)。自然科学的合理性は、自然概念の揺らぎに合わせて可変的であって、古典世界と量子世界では正反対だったりする。ある意味で、プシュケーとクアンタムは、ある一つの条件を挟んで同類項なのである。

その条件とは何か。生物を生息区域ごとに分類する民俗的分類や空間を3次元とみる物理的区分と同様、自然に超越区域を想定して幾つかの次元に区分することである。先に示した〔存在圏(バース)の3類型〕である。①フィジカル・バース(c)、②メソフィジカル・バース(b)、③メタフィジカル・バース(a)である。中国古代の道教思想によれば、人間霊魂を魂魄(こんぱく)と称し、精神を支える魂は死後天に向かうが、身体を支える魄は遺骨など身体を構成していた物質を介して地上に留まる。死して魂魄が分解すると、魂は③に帰し魄は①に帰す。生きた人間においては①と③がそろって魂魄となって②に存在しているように思える。対して、量子は生まれる場は①で、振舞う場は②であり、その成果は①に帰属する。

それとの関連で、私には一つ理解できないでいる事柄がある。開発者ピーター・ヒッグスの名に因む「ヒッグス粒子」あるいは「ヒッグス場」である。カリフォルニア工科大学の理論物理学者ショーン・キャロルは『ヒッグス―宇宙の最果ての粒子』においてこう記している。

ヒッグスの重要性は、それが何であるかというより、何をするかということにある。ヒッグス粒子は、空間を満たしている「ヒッグス場」と呼ばれる場から生まれる。少なくとも、われわれが知っている宇宙に存在するすべてのものは、空間を運動するときヒッグス場の中を通っている。ヒッグス場は常にそこにあるからだ。姿は見えないが空間の背景に潜んでいる。そしてこれがまさに重要なことなのだ。もしヒッグス場がなければ、電子やクォークは、光の粒子である光子と同様、質量を持たなかった。そして光子同様、光速で運動し、原子や分子を形成することなど不可能だった。ましてわれわれが知っている生命など、生まれるようがなかった(☆13)。

さて、これは難問だ。ヒッグス場は「宇宙に存在するすべてのもの」を通過させている。ということはフィジカル・バースに関係するように読める。だが、「空間の背景に潜んでいて」「姿は見えない」。そうであれば、私の定義におけるメソフィジカル・バース(b)の存在である。興味深いのは、隠れた場(b)が自然の場(c)を支える様相で併存している点である。下層から〔c→b→a〕の上層へと垂直に重なっているわけでない点である。ヒッグスについて、私にはこれ以上のコメントはできない。ただ、「それが何であるか」という問いを二の次にするのは芳しくない。

それはそれとして、〔存在圏の3類型〕に戻ってみたい。莫大な富を生む量子を神格化させない限り、メタフィジカル・バース(a)は量子とは無関係である。けれども、量子力学を開発する技術者でなくこれで利益を手に入れたい商売人の中には、かつてカール・マルクスが『資本論』で説いた「商品のフェティシズム的性格」と同様の性格を量子に付与したがる向きが勢力を増すかもしれない。スウェーデン人哲学者のニック・ボストロムが唱えたシミュレーション仮説、すなわち現実世界はコンピュータ・シミュレーションの中に存在しているという仮説がネット上で話題を集めるような昨今であるから、量子を物神化して物欲にとり憑かれる守銭奴は蠢いている(☆14)。

2022年のノーベル物理学賞の前後には顕著になっていたが、この十数年で、「世界中で加速する量子コンピュータ開発競争」「各国の研究機関が凌ぎを削る」「商用化にむけた産学協同開発」といった見出しの記事がメディアを賑わしている。目当ては企業や国家の利潤獲得であって、人々の生活改善は二の次である。オンラインで誰もがアクセスできるAIを介して先端技術の広汎な浸透が図られ、かつて深刻化した情報格差は解消される、との見通しは利益至上主義の見解である。先端技術の心身への影響は、人間の倫理観と身体観をも変えていく。簡単に言えば、異界を異界とも感じないで、異界からの影響を心地よく受け入れる心身が育っていくということである。その状況は、私にすれば科学技術文明的倫理の危機を呼び込んでいるのである。

四 科学技術文明的倫理の危機

科学技術文明的倫理という用語を私が最初に使用したのは、2013年に発表した『技術者倫理を考える』(朝倉書店、2014年)の序文においてである。以下のように記した。

2014年1月末、日本内外の科学研究の世界に一つの電撃的ニュースが飛び交った。万能細胞の新種「STAP細胞発見」である。これは、マウスのリンパ球を弱酸性溶液に30分程度浸すだけで発生するとされた。また、リンパ球を細い管に通したりしてストレスを与えるだけでも発生するとされた。

この報道に接した直後、私はTwitterに次の書き込みを行った。「iPSより簡単 新しい万能細胞 倫理面での過失率はますます高まる。」(2014.01.29) 新細胞「発見」は、技術者倫理を講義する者からみると、①万能細胞自体がもつ倫理的問題と、②研究者・技術者がクリアしなければならない倫理問題と、ダブルの教材となっている。しかし、のちに次々と明るみにでた、いわゆる「捏造・改竄」疑惑すなわち②レベルの報道渦中で、ダブルのうち、一層重要な①のチェック・確認は問題視されず報道からは締め出されていった。これは由々しき問題である。

①は、STAP細胞の存在が証明されれば解決するという性質のものではない。むしろ、そのことを含め、ES細胞・iPS細胞とともに、一括して本格的に議論の俎上に載せられるべきテーマなのである。ダブルのうち②は、なるほど技術者・研究者個人の倫理にとどまらず、当該大学のコンプライアンス、分子生物学界全体の研究者倫理として、あるいは理化学研究所の企業倫理として徹底追及されねばならない。けれども、②は①と比べれば解決の容易な部類に属する。②は技術者倫理・研究者倫理・企業倫理のレベルにある。これに対して①は、近代文明論的・科学技術文明的倫理のレベルにある。深刻なのは、①の倫理問題なのである。万能細胞とその研究開発それ自体は倫理的に問題なし、とする立場を再三再四疑ってかからなければならないのだ(☆15)。

この警鐘は、必要は発明の母でなく、発明は必要の母、といった逆転した時代には概ね当てはまる。技術と社会の関わりについては、二つの極端なモデルがある。一方では①技術決定論的な考え方、つまり技術の発展は自律的に進み、それが社会の発展の道筋も決定する(少なくとも影響をあたえる)という見方である。技術決定論と対極に位置するのが技術に関する②社会構成主義の考え方である。それによれば、技術をめぐる問題の設定や問題解決の方向の提示、問題解決に際しての基準などはすべて非工学的要因も含めた社会的プロセスによって与えられる。量子力学ほか先端科学者の多くは①に近い発想であり、発明と母の相互関係が逆転した専門家主導の事態を好ましいと感じている。その際、専門家主導といっても官主導のもとにあるそれはカッコ付の「社会的合意形成」であり、市民サイドから見ると要注意である。だからといって、いかな専門家も分野や立場が変われば一市民にすぎない。そうした一市民としての見識をもって科学技術を考える場を率先して設定していくのに、先に引用した警鐘は意義深いと自負している。

ところで、1999年にイグ・ノーベル物理学賞を受賞したレン・フィッシャーは、著作『魂の重さは何グラム?—科学を揺るがした7つの実験』の中でこう主張している。

科学と一般常識はしばしば相いれない。しかし、それは科学者の罪なのではなく、自然そのものが元凶なのだ。自然のふるまいについて奇妙にみえるアイデアを提唱する人びとは、その時代に認められている英知や「一般常識」では実際に起こっていることが理解できないと認識したがゆえに、やむなくそうしているだけである(☆16)。

フィッシャーは「自然そのものが元凶なのだ」と言うが、彼は古典力学と量子力学とで理論の成立する圏域が異なることを理解した上でそう主張しているのだろうか。自然に責任や罪はない。自然はもともと不可解なので、科学は自然を100パーセント制御できない。それにも関わらず、科学にできないことはない、と思い込み瑕疵を素直に認めたがらない科学者(専門家)にこそ問題があるのだ。一般市民に痛いところを突かれると、素人にはわからなくていい、と言わんばかりの態度でごまかす専門家がいる。一般人の質問は愚にもつかないものであるより、生活面での基本を問うものが多い。その点で湯川秀樹は、真摯な態度で市民向けの著作『宇宙と人間 七つのなぞ』を書いている、例えば以下のように。

自然界にはいろいろと因果関係があるんだ、この世に起こる事柄にはすべて原因があるんだというようなことを考えること自体、たといその原因として、人間あるいは動物に似た姿をした神さまを想定したとしても、そこに科学の発生すべき芽が見られるわけです(☆17)。

なるほどニュートンは宇宙空間における万有引力を発見したものの、その発生原因を見つけることはできなかった。私の初歩的な理解でいくと、天体同士が引きあったり距離を保ったりする原因は、それが帯びている電磁気力の引力と斥力に関係しているのだろう。お互いに引きあっていても、互いの大きさが桁違いであれば、極小の一方が極大の他方に引き寄せられていると考えるわけである。だが、天体はなぜ電磁気力を帯びているのか、と質問されても正確には返事できない。物理学者であれば、それでは職務怠慢かも知れないが、原因の、そのまた原因は、と突き詰めて問われると、やはり返答に困る。だが、ニュートンは違った。いや、正確に記すと、1642年生まれの信心深いニュートンは、万有引力を神の御業と信じていた。そのような宗教意識が遠因となってか、ニュートンは『プリンピキア』において「ヒポテセス・ノン・フィンゴ(hypotheses non fingo)」と記していた。その意味を日本語で正確に理解する場合、研究者の嶋﨑太一によれば以下のとおりである。

なお邦訳は、「私は仮説を捏造しない」、もしくは「捏造」とまで言えなくとも、現象的な根拠を欠いた命題を設定しないという意味で「私は仮説を仕立て上げない」とするべきであろう(☆18)。

ニュートンが嶋﨑の解説どおりに言ったとして、その意味は、アインシュタインが謎めいていると疑念を抱いた〔量子もつれ〕現象と同様だ。ただし、アインシュタインは宗教を否定しているから、ニュートンのように神業を基点とする発想に立つことはできなかった。量子もつれ(相互作用)の状態にある一対の粒子間では、ニュートン力学以来の因果律を破って時空を超えた相関状態が現象する。一方に変化が起これば他方にも、たとえそれが宇宙の果てにあって非局所的に存在していようとも、相互に連動した変化が瞬時に起こると考えられる。〔非局所〕∩〔瞬時〕というその現象・事態が、アインシュタインには受け入れがたく、不気味に思われた。ただ、私にすれば、両者はいずれも、私のメソフィジカル・バースにかかわる現象を相手にしている。

そのニュートンとパラダイムを異にする20世紀人の湯川は、こう言った。「この世に起こる事柄にはすべて原因があるんだというようなことを考えること自体、(中略)そこに科学の発生すべき芽が見られる」と。この二人の説明を前提にすると、「科学の発生すべき芽」は〔原因(なぜ)〕でなく〔方法(どうすれば)〕や〔規則・法則(いつもかわらない)〕の探究にあったのだと言える。

私にすれば、自然現象や生命現象には、なぜ生じるか、それを説明できる特定の原因は存在しない。あるいは原因は特定できない。存在するものは現象とその流れだけである。例えば、物体は安定を求めてそれが持っているエネルギーがゼロ(限りなく真空に近い状態)になるまで放出する性質を有する。引力の発生原因は物体のそうした性質の現れとみられる。ただし、さらに問いを繰り返し、物体はなぜエネルギーをゼロにする性質を有するのか、と問われても、その先の、さらにその先の回答は容易には見つからない。分かるのは、総じてエネルギーの流れだけである。科学者は自然現象の一部を切り取り、有効数字の手法で切れのいい状態をこしらえ、その意味で加工した自然を相手にしているだけである。『方丈記』の作者である鴨長明は思った。「行く河の流れは絶えずして、しかも、もとの水にあらず。よどみに浮ぶうたかたは、かつ消え、かつ結びて、久しくとどまりたる例なし」と。鴨長明は移り行く自然(じねん)に己の実存を重ね合わせ感銘を受けたのであって、他者としての自然(しぜん)に心を寄せたわけではない(☆19)。その情景を私なりに評論すれば、自然(しぜん)はフィジカル・バース(c)であり自然(じねん)はメソフィジカル・バース(b)であり、魂魄(プシュケー)に触れる圏域である。科学技術文明的倫理の危機は「じねん」の危機でもある。

①自然法則には「なぜ?」があって当然だが、②自然現象には「なぜ?」はなく、「自然(じねん)」すなわち、「おのずからそうあるように」である。①は②をもとに編み出した理論であって、そのもととなっている②が変化するのに対応して①は変化する。その逆はあり得ない。しかし、科学至上主義の弊害として、①にそぐわないような②はありえない、あるいは①に沿うように制御できる、と考える風潮が増している。

ここで注意するべき問題がある。それは、理論が現実を修正したのでなく、現実が理論をそうした、ということである。ニュートンやアインシュタインがどれだけ優れた科学者であっても現実(自然)をいじってそれを変化させたのでなく、天文学的なレベルにおける現実は宇宙現象であるということを忘れてはいけない。そのような懸念を生じさせる事柄に、『宇宙に質量を与えた男ピーター・ヒッグス』という翻訳書名がある(☆20)。原題は“ How Peter Higgs Solved the Mystery of Mass”だから、そのまま訳せば「ピーター・ヒッグスは質量の謎をどうやって解決したか」となる。原題の方は問題ないが、翻訳書名は、物理学に詳しくない読者にはとんでもない誤解を与える可能性がある。

むすびに

もう一度述べたい。私は量子力学における大問題である〔量子もつれ〕が気にかかる。ニュートン以来、瞬時伝播の重力変化説を否定したアインシュタインであればこそ、量子が宇宙空間を瞬時に伝播するという〔量子もつれ〕現象を、「幽霊のような(spooky)」と感じて受け容れなかった。量子もつれ(相互作用)の状態にある一対の粒子間では、ニュートン力学以来の因果律を破って時空を超えた相関状態が現象する。一方に変化が起これば他方にも、たとえそれが宇宙の果てにあって非局所的に存在していようとも、相互に連動した変化が瞬時に起こると考えられる。〔瞬時〕〔非局所〕というその現象・事態が、アインシュタインには受け入れがたく、不気味に思われた。約100年後の2015年、東京大学が実験によって〔量子もつれ〕の実在を確認したと言われるが、アインシュタインの疑問は、その現象がなぜ生じるのか、原因は何か、ということであって、それは未だ解決に至っていないのである。その重大問題を解決せぬまま利益至上主義の観点から社会への技術の応用(商品化)を進めるところに、科学技術文明論的倫理問題がある。その意味で、量子力学はiPS技術と共通している。

最後に私の提案を記す。たとえば自然観について、文化人と科学者と信心家では次のように相違するかもしれない。文化人にとって「沃土・清水・涼風」は、科学者にとって「窒素・炭素・水素・気圧」だったりするし、信心家には「地神・聖水・神のいぶき」だったりする。あるいはまた沖縄のジュゴンを例にしてみると、文化人には風土景観・人魚姫物語であろうし、科学者には水生動物・哺乳類であろうし、信心家には海の守護神・神なる自然であろう。水中に暮らす生物という民俗的分類も提案に加えたい。私たちは、そうした多様な価値観・自然観の共生を「百学連環」的な前提にし、生命倫理観と環境倫理観を培いつつ先端技術を革新すべきなのである。

注

01 術語「歴史知」について、いっそう詳しい内容を、私は以下の著作に記している。『歴史知と学問論』社会評論社、2007年。『歴史知の百学連環—文明を支える原初性』社会評論社、2022年。そのほか、私の著述活動を要約している以下の論考を参照。川島祐一「17のキーワードから石塚正英を読む」、『頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要』Forum128、2024年3月1日online公開。

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kfa/2024/128/2024_1/_article/-char/ja

02 安室知『自然観の民俗学—生活世界の分類と命名』慶友社、2016年。同書には、例えば以下の記述が読まれる。

人は動物をいかに認識するか。また、そうした認識のあり方は、人と動物との関係のなかで、どのような意味を持つのか。これはすぐれて文化的なテーマである。人が動物を眺めるとき、その眼差しは多様である。そのなかでも、分類と命名のあり方は、もっともストレートに、人が動物をいかに認識してきたかを表すことになる(4頁)。

ここに記されている「動物」はむろん自然のことである。事実や現実は同じでも、それをどう認識するか、その「眼差しは多様である」。例えばジュゴンは、自然信仰家にとっては島々の神であり、科学者にとっては海洋の哺乳類であり、漁師にとっては獲物の一つである。私の場合、量子と魂は、ともにメソフィジカル・バースの同類に括られる。なお、『自然観の民俗学』の類書として、ほかに以下のものを参照している。秋道智彌『海人の民族学—サンゴ礁を超えて』日本放送出版協会、1988年。また、メソフィジカル・バースに関するいっそう詳しい説明は、以下の拙稿に記してある。「自然と超自然の緩衝域を考える」、石塚正英『原初性漂うハビトゥスの水脈—量子世界・地中海・ゲルマン・クルド』社会評論社、2014年、第2章。

03 プシュケー(Ψυχή, psyche)の意味を、とりあえず手元の『古代ギリシア語・ドイツ語辞典』で確認すると、以下のようである。Atem(呼吸、息), Leben(生命), Seele(魂), Schattenbild(影像), Bewußtsein(意識), Gemüt(心情), Herz(心), Mut(気持), Verlangen(欲求), Trieb(衝動), Appetit(食欲), Schatz(宝庫)。 Langenscheidts Taschenwörterbuch, Altergriechsch1986, S. 456. なお、この用語に特化した拙稿を示す。「プシュケーという幻想態—蝶か息吹か魂魄か」、石塚正英『歴史知の百学連環—文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第6章。

04 『澁澤龍彦翻訳全集8』河出書房新社、1997年、271-272頁。

05 フォイエルバッハ哲学における〔alter-ego〕は「他我」と訳し、自然を「もう一人の私」を意味する。詳しくは以下の拙著を参照。『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社、2020年。

06 先ギリシアの地中海諸民族におけるプシュケーは、もともとが蝶や蛾だったせいか、質量(重さ)を持っていたらしい。例えば、エジプト神話に登場するミイラづくりの神にして冥界の神であるアヌビスは、死者の心臓すなわち魂(バー)を天秤にかけ生前の悪事を計量した。天秤の片方にダチョウの羽毛を置き、それよりも軽ければ冥界に行くことが許された。また、フレイザー『金枝篇』には次のような記述が読まれる。ニアス島、フィジー、インドにおける「小人(the mannikin)の人間に対する相似(the resemblance)、換言すれば霊魂(soul)の肉体に対する相似はあまりにも精密なので、太った身体、痩せた身体があると同様、太った霊魂も痩せた霊魂もある。体重の重い人、軽い人、背の高い人、低い人があると同様、思い霊魂、軽い霊魂、背の高い霊魂、背の低い霊魂がある」。James George Frazer, The Golden Bough, A Study in Magic and Religion , part2, Taboo and the Perils of the soul, p.29. フレイザー、石塚正英監修、神成利男訳『金枝篇―呪術と宗教の研究』国書刊行会、第3巻「タブーと霊魂の危機」、44頁。

07 マンジット・クマール、青木薫訳『量子革命―アインシュタインとボーア、偉大なる頭脳の激突』新潮社、2013年、462頁。

08 「1920年1月27日、アインシュタインからボルンへ」、西義之・井上修一・横谷文孝共訳『アインシュタイン・ボルン往復書簡集』三修社、1976年、42頁。

09 ストックホルムのノーベル財団は、2022年12月、〔量子もつれ〕に関する実験を評価して、以下の3名に物理学賞を授与した。パリ・サクレー大学のアラン・アスペ、米クラウザー研究所のジョン・クラウザー、ウィーン大学のアントン・ツァイリンガー。彼らは、量子もつれ現象が、理論だけでなく実際に存在し得ることを実験によって証明した。だが、その現象がなぜ生じるのか、原因究明は未解決なまま放置されているのである。詳しくは以下の拙稿を参照。「量子力学に対する文明論的疑義—アインシュタインとシモーヌ・ヴェイユ」、石塚正英『原初性に基づく知の錬成—アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、第1章。

10 拙稿「環境の凝固結晶としての人間身体」(『身体知と感性知―アンサンブル』(『石塚正英著作選』第3巻)社会評論社、2014年、第9章)に、私は次のように書き込んでいる。「脳は、環境に影響されて生じる血流増減という身体現象を契機として使い勝手のいい脳に変化していくわけである。あきらかに、環境が脳を作り出しているのである」(220頁)。

11 ニック・ボストロム、倉骨彰訳『スーパーインテリジェンス―超絶AIと人類の命運』日本経済新聞出版社、2017年、5頁。

12 古代ギリシアには、理性という語の一つに「ヌース(nous)がある。これも元来は「見る」という動詞「ノエイン(noein)」に起因し、身体に関係する。

13 ショーン・キャロル、谷本真幸訳『ヒッグス 宇宙の最果ての粒子』講談社、2013年、6頁。東京大学HP「ヒッグス粒子の発見」に、以下の記述が読まれる。「2012年7月4日、世界の素粒子物理学者たちが待ち望む、ひとつの素粒子が見つかった。物質に質量を与えた起源とされるヒッグス粒子の発見である。(中略)ヒッグス粒子は、素粒子物理学の世界的な研究拠点CERN(欧州合同原子核研究機構)で発見された。世界最高の衝突エネルギーを誇るLHC(大型ハドロン衝突型加速器)という加速器と、ATLASとCMSという2つの高精細な検出器によって、ヒッグス粒子の存在が突き止められた」。

https://www.icepp.s.u-tokyo.ac.jp/elementaryparticle/higgsparticle.html

14 量子の物神化について、私は以下の論考で検討している。「量子の呪術的性格―妖怪呪術・商品物神・量子物神」、石塚正英『量子力学の影日向—文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第3章。

15 この警鐘文を私は、以下の拙稿に再録した。「フクシマ以後における新たな科学論の構築へ向けて」、『近代の超克―あるいは近代の横超』(『石塚正英著作選』第6巻)、社会評論社、2015年、第5章。

16 レン・フィッシャー、林一訳『魂の重さは何グラム?—科学を揺るがした7つの実験』新潮文庫、2009年、10頁。

17 湯川秀樹『宇宙と人間 七つのなぞ』河出文庫、2014年、13頁。

18 嶋﨑太一「ニュートンの言葉“hypotheses non fingo”とは何だったのか-その成立史と翻訳史-」、『長野工業高等専門学校教育研究報告』第1号、2024年、11頁。

ところで、ニュートンが理論的に確立した重力、それはなぜ生じるのか。答えを「天体間では相互に引き合う力が生まれるから」としたのでは、いわゆるトートロジーになってしまう。問い「天体間はなぜ相互に引き合うのか」、その答えを「重力があるから」としてしまいがちである。ようするに、重力という力の生まれる原因は不明なのである。ただし、ニュートンはその原因の在処を知っていた。それは神である。彼は『光学』にこう記している。「疑問31 もしそれ(最初の創造)が神の御業であるならば、世界の起原を他に求めること、つまり、世界はたんなる自然法則によって混沌から生じたのであろうなどと主張することは、非哲学的である。もっとも、ひとたび形成されると、世界は自然法則によって多くの年代にわたって持続することができるのであるが」(ニュートン、島尾永康訳『光学』(Isaac Newton, Opticks, 3rd ed., 1721)岩波文庫、1999年(初1983年)354頁)。ニュートンは、天地創造の神が文字通りに世界と自然法則を産み出した、とする。しかし創造後に世界を動かすのは自然法則である、としている。この発想は彼の時代に流行していた理神論そのものである。

19 鴨長明、全訳注安良岡康作『方丈記』講談社、2006年、13頁。鴨長明の自然観と類似する観念を有するヨーロッパ人にゲーテがいる。『色彩論』においてゲーテは以下の記述をなしている(J.W.Goethe, Zur Farbenlehre, hg. v. P.Schmidt, Muenchen, 1989, S127. ゲーテ、高橋義人訳『色彩論』、教示篇・序文、工作舎、1999年、158-159頁)。

これまで[ニュートンをはじめとする]人々は光を一種の抽象体、それ自身で存在し、それ自身で作用するもの、いわばそれ自身を条件づけ、些細なきっかけでそれ自身のなかから色彩を生みだすものとみなしてきたからである。しかし、こうした見方から自然愛好家を解放し、自然愛好家に、プリズム現象や他の色彩現象で主役を演じているものは、境界をもたずに自分を条件づける[ニュートンの言うような]光ではなく、境界をもち他によって条件づけられる光、つまりは光の像、それも一つではなく、種々の明るい像や暗い像であると知ってもらわなければならない。

この問題について、私は20年ほど以前に詳しく論じたことがある。「関係論としての色彩論―ニュートン・ゲーテ・ウィトゲンシュタイン」、『東京電機大学総合文化研究』第3号、2005年。以下の拙著に再録。『身体知と感性知―アンサンブル』社会評論社、2014年、第5章。

20 フランク・クローズ、松井信彦訳『宇宙に質量を与えた男ピーター・ヒッグス』早川書房、2023年。

(いしづかまさひで)

(pubspace-x12748,2024.02.24)