――第19回くびきのフィールド見学会(頸城野郷土資料室主催)報告――

石塚正英(見学会案内人)

民俗調査を目的として初めて私が滝寺不動と毘沙門堂(上越市大字滝寺)に出向いたのは、1992年8月2日、酷暑のど真ん中だった。ただ、不動尊は滝に打たれていたので周囲は涼しく、アオダイショウがクネクネと草叢を爬行していた。

この一帯を聖地として開いたのは、奈良時代に活躍した修験僧の泰澄とされている。泰澄は加賀の白山を開き、越後の米山薬師を開山したことでも知られる。それに続いてこの地に滝寺不動尊を伝えたとされ、「越の大徳」と讃えられている。各地に足跡を残しているが、そのすべてを本人が踏破したとは考えにくく、泰澄の後継者たちの事績が各地に残っていると考えた方が理に適っている。

2008年上越市に創立して以来、私は頸城野郷土資料室に関係している(★HP参照)。同機関は、文化活動の一環として2009年から「くびきのフィールド見学会」を開催して来た。2025年4月27日、第19回を開催した。滝寺不動の鳥居に立つと、左側に重機があり駐車場建設中だった。観光客が増えていることを予想させる現場だった。10年程以前の『新潟日報』記事「まちかど歴史探訪 滝寺不動」(2016.11.30日付)によれば、「滝寺不動は、大正時代、春日山などの観光地を押しのけ、上越の名所旧跡の人気投票で1位だったという」。

鳥居をくぐってまず目に飛び込んできたのは「嶽女霊神」(嶽女とは天鈿女命を指す)を筆頭とする霊神石碑の一群である。度重なる霊山登拝などでひときわ信仰心篤き信徒を神格化して霊神とした。社殿に張られてある説明書きによると、それは八海山(南魚沼市)の霊神信仰に由来するようである。八海山は連山からなり、その一つ薬師岳は文字通り、泰澄がもたらした薬師信仰に由来する。その影響下に、滝の霊場から70mほど登った地に薬師堂があり、中には大光寺石製(三和区産)の石祠(本地仏)が鎮座している。それは裏日本(北陸)が燦然と輝いていた先史・古代の文化的習合―自然崇拝+修験道(神道)+仏教(薬師信仰)―の名残を証明するものである。その残照を探しに探して、ついに私は『裏日本に燦然と輝く古代文化交流』と題する報告書(ヌース出版)をこのほど(4月に)刊行した。

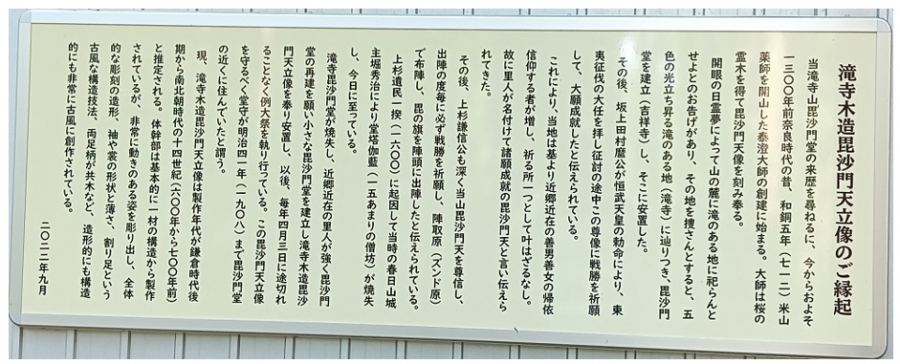

さて、次に毘沙門堂であるが、それは不動尊から散策路伝いにゆるやかな登坂を徒歩10分ほどの地に建てられている。上越市のホームページ掲載の「滝寺毘沙門堂」には以下のように記されている。「坂上田村麻呂が桓武天皇の勅命により、東夷征伐の際に必勝を祈願し大願成就したと伝えられ、また、上杉謙信公も篤く信仰し、出陣の際に必ず戦勝を祈願したとも伝えられています。慶長5年(1600年)の上杉遺民一揆の際、堀氏により堂塔伽藍が焼かれ、その後、近郷近在の人により堂が再建されました。堂の礎石には、鎌倉時代のものとみられる五輪塔が転用されています。堂内に安置される木造毘沙門天立像(★★上越市HPから転載)は、堂再建の際、招来したものとされています」。また、27日の見学において撮影した「滝寺木造毘沙門天立像のご縁起」も参考になる。

★頸城野郷土資料室ホームページ

https://seesaawiki.jp/kubikino3/

★★「滝寺毘沙門堂」上越市ホームページ

https://www.city.joetsu.niigata.jp/soshiki/bunkagyousei/chiikinotakara-r4-no90.html

(2025.04.29)

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13097,2025.05.03)