石塚正英

今でも私はありありと覚えている。廣松渉著『物象化論の構図』(岩波書店、1983年)を発売後しばらくして読んでみて、これはやはりマルクスの示した物象化概念から決定的に離反している、と再確認したことを。そしてしばらくして、当時共同編集人をしていた季刊雑誌『クリティーク』第8号(特集「論争・物象化論」青弓社、1987年7月)に論文「唯物史観と原始労働―エンゲルス・クーノー・デュルケムの差異」を掲載した。それはわがフェティシズム研究の一階梯を画するものだが、同時に、廣松渉のマルクス理解を明確に批判したものでもあった。それはとくに、末尾の文章「5.物象化論を包み込むフェティシズム史学」(227-228頁)に端的に示されている。

ただ、この論文をのちに『フェティシズムの思想圏―ド=ブロス・フォイエルバッハ・マルクス』(世界書院、1991年)に再録するについて、当該の末尾を、私は割愛した。その理由は、廣松という個人、ないし彼独自の「物象化」の考察でなく、マルクス独自の「物象化」概念の考察に比重を移したからである。しかし、そのせいで、私の廣松批判は研究者の間でややぼやけてしまった。それにひきかえ、とくに1994年の廣松没後、彼の影響下で1970年前後、わがマルクス研究を推し進めた日々の新鮮な印象を綴るようになっていった。それは私の偽らぬ思いではあるが、廣松渉のマルクス理解を批判した位置取りもけっして忘れてはならないと思っている。その意味をこめて、1987年論文末尾「5.物象化論を包み込むフェティシズム史学」を以下に復刻しておくこととする。

★ ★

「唯物史観と原始労働―エンゲルス・クーノー・デュルケムの差異」第5節「物象化論を包み込むフェティシズム史学」から

とはいえ私は、デユルケミアンを宣言するつもりはない。マルクスの辺境を歩むと心に決めて以来、私はブランキ、バクーニン、プルードン、ヴァイトリング等の側に立って、これでもかという程に、マルクス・クリティークを敢行している。また最近になっては、「サン・シモン社会組織思想の展開―交互的運動を軸に」というテーマの研究発表(中村秀一、1986・10・12、社会思想史学会にて)を聴いて以来、現代に生きるサン=シモンによる壮マルクス批判という構想をも抱いている。だが、そのような学的営為の根底には、“サン=シモンに肩を借りるマルクス”、“モーガンに知恵を借りるマルクス”という像が常に存在している。他の思想を一切廃してマルクス主義者を宣言する気など毛頭ないが、マルクスを正しく捉えずしては未来を切り拓けないと確信している。かような学的態度の私であるからこそなのかも知れないが、唯物史観の立場から導かれる法則、物質的生産(労働)の物象化現象を前提とした社会法則でもって原始共同体は絶対に説明してはならない(第一命題のヴァリエーション)と、声を大にして叫びたい。この警告を承認してはじめて、唯物史観を唱える者はおのが首尾一貫性を回復する。以上が、本稿で述べたいことの結論である。

だが私は、ここで蛇足を述べねばならない。というのも、唯物史観にとってかくも重大な要の概念となっている“物象化”現象について、最近、これ以上の無理解はないと思われる見解を述べた人物がいるので、その点に言及する必要があるからである。ここにいう“物象化”に無理解な人物とは、廣松渉である。彼は、自著『生態史観と唯物史観』(ユニテ、1986)にまつわる田辺繁治との対話「生態史観は人類史を再編できるか」(『現代思想』1986年12月号)の中で、原始に触れて次のように述べている。「――これは唯物論者廣松がついに本音を言ったといって笑われるかもしれませんが(笑)――やはり物質的な生産活動の場面でのあり方、そういう場面での生態系の人間文化特有のあり方が、親族構造の変化ということを言う場合にも、かなり基底的なファクターとして働いていると言えるんじゃないでしょうか。」(189頁、ルビは原文)これに対する田辺の意見はこうだ。「たしかに社会組織や表象さえも、生産活動に基盤をおき、物質的な基礎をもつという唯物史観の議論は重要だと思います。ただそこで気になることがひとつあります。近代の社会では単婚家族が当り前で、男が生産労働の中心で、といった常識みたいなものがあるわけです。そういう近代の視点から、移行という歴史的変化を、もしただ単に経済的な合理性だけで論理づけていくとしたら、非常に危険だと思うんですね」(同上)。 この二つの主張中、もちろん田辺の方が唯物史観を弁護している。廣松は、原始について唯物論者クーノー主義者だ。次に、原始と儀礼とに関し、もっと致命的なことばを廣松は述べてしまった。「自然的な力から社会的な力へ、ということが第一点。儀式を司どる人間が他のメンバーに対して特別な社会力を帯びるようになるというのが第二点。自然的特性を前提としたこういう物象化現象も起こる」(202―203頁)。 自然的な力(物)→社会的な力(物)を、つまりある一つの物が別の形の物(物的なもの)として現象することをさして、どうして“物象化”といってしまうのだろう。社会的な力→自然的な力であるからこそ物化、物象化ということになるものを。自然的力→社会的力を何か意味あるものとして述べたいなら、むしろ“社象化”という新造語を用いて概念規定せねばならない。

とにかく廣松は、原始共同体について、商品を端緒とする物象化現象の説明はしていない。これは正しい(第一命題とそのヴァリエーションに即している)。なれど、自然的な力が儀式を通じて社会的な力を帯びて物象化現象を生むなどという摩訶不思議を人類社会に持ち込んでみたり、クーノー(第四命題)のように、物質的生産の物象化現象でなく、物質的生産一般に歴史的発展の契機を見い出そうとしたりしている。もし、そのような内容が廣松物象化論の核心の一部を構成しているのなら、この際かような理論は駒場の博物館に入れるがよい。それにかえて、物象化現象の真の背景を説明しきれる、交互運動としてのフェティシズム理論、フェティシズム史学を樹立したらよい。物象化論を補って原始―未来を一元に貫いて説明しうるこの史観(第三命題とそのヴァリエーション)を樹立するがよい。

蛇足はこれでおしまい。はや私は、次なるテーマ「唯物史観と未来労働―トフラー・ウォーラステイン批判を兼ねて」の執筆準備に入っている。(1986・12・22脱稿、1987・3・29補訂)

★ ★

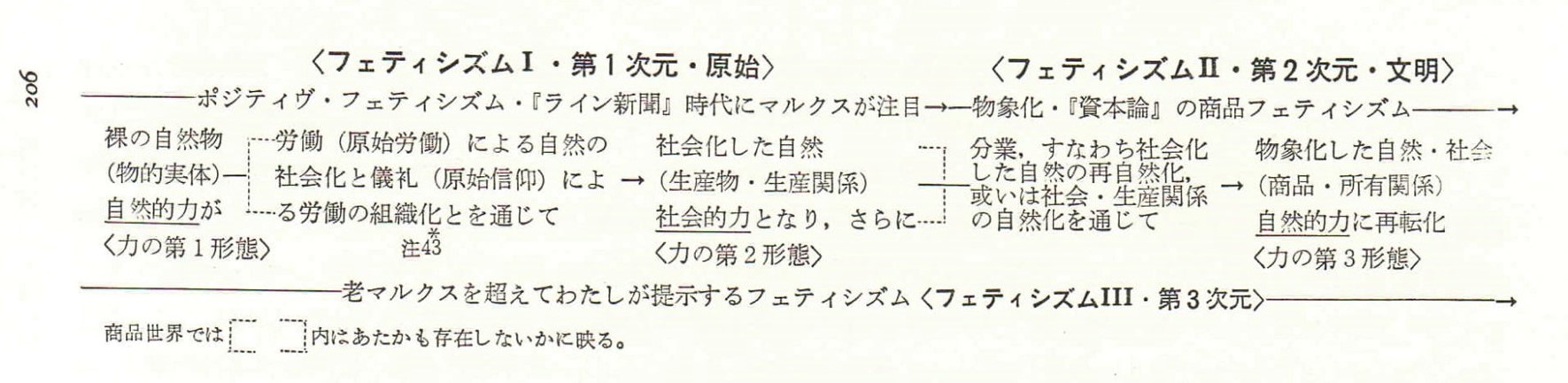

この原稿を載せた『クリティーク』第8号は、「論争・物象化論」特集であり、目玉の記事として「[座談会]物象化論の批判力」(廣松渉・浅見克彦・小倉利丸)があった。それに続いて、いわゆる〔廣松シューレ〕の論考が数編並んだ。ところで、私の原稿は、その特集に含まず、ずっと後の[評論]ノコーナーに置いた。私としては、拙稿を廣松物象化論特集号に併載できたことで満足だった。やがて、1991年に『フェティシズムの思想圏』を刊行するに際し、私は個人名の記載は控えたものの、私自身の物象化論をいっそうはっきりと示した。その際に、同書(206-209頁)に挿入した図を、説明とともに、以下に添付する(注省略)。

★ ★

ところで、前章末で記したように、この章だけは純粋な書きおろしでなく、1987年に発表した「唯物史観と原始労働―エンゲルス・クーノー・デュルケムの差異」の発展的書き直し、いわば増補である。この増補作業をするにあたって、私は上掲拙稿に寄せられた研究者諸氏の批評をも参考にしている。その貴重なご意見中、石塚は「物象化」を理解するに当たって、これを狭義の次元でしか考えていないという指摘があった。「物象化」を認識―存在論の根本にかかわる普遍性において把えるならば、樹木に精霊を感じるのも、唯一神信仰も、拝金主義も、それぞれ次元を異にする物象化であって、問題は、そのなかでの次元の相異性の如何にかかわってくるであろうと思われる、との指摘である。こうした意見が寄せられたということは、1987年の論文では、私独自のフェティシズム論が未だしっかりと、説得力をもって記述されていなかったことを意味する。フェティシズムの概念規定をきちっと整理しておくべきだったのである。そこで、「物象化」とのかかわりで私の言うフェティシズムを理解し易くするため、視覚にうったえることのできる一つの図式をつくってみた(下図参照)。これを参考にしてフェティシズムと物象化の関係をみると、まず、物象化に普遍性はない。そもそも物象化は―理論上に限定するが―(1)自然の社会化(第一次元)、(2)社会化された自然の再自然化(第二次元)の順をふむ。したがって、理論上、物象化はこの第一、第二の両契機によって制約されている。具体的には、裸の自然物→生産物(これが第一次元での変態)、および生産物→商品(これが第二次元での変態)の両者によって制約されている。それに対し、第一の契機のみによって存在する自然の社会化、自然的力(力の第一形態)から社会的力(力の第二形態)への転化、すなわちフェティシズム現象(フェティシズムⅠ)の方は、人類社会に普遍的に生じる。ただし、この転化(第一次元)が他をともなわず単独で全面展開した社会は原始共同体だけなので、またこの社会的現象が原始信仰=フェティシュ信仰として現出したので、私は、社会的力とその運動のことを敢えてフェティシズムと呼ぶことにしているのである。〝物象化は原始にも生じる〟という表現は、ことの真相を曖昧にする。物象化が、第一に商品世界=文明社会に、分業の社会に―極言すれば近代に―特徴的であるという発想に立たない限り、上の表現は出てこない。そうであるなら、文明から原始を説明することを拒否する私には、原始を「物象化」で説明することはできないのである。そうしてはならないのである。〈力の第三形態〉としての自然的力は、まず以って〈力の第一形態〉から〈力の第二形態〉への変態を経ているものである。この変態をフェティシズムと言わずに「物象化」と言うのであれば、〝物象化は文明にも生じる〟と言い換えねばならない。「物象化」の生じる固有の世界は原始だと主張せねばならない。だが、『ドイツ・イデオロギー』で物象化論が定められたのであるとすれば、このような言い換えはマルクス・エンゲルス誤読と批判されること必定である。自然的な力(物)→社会的な力(物)を、つまり或る一つの物が別のかたちの物(物的なもの)として現象することを指して、どうして「物象化」などと表現し得よう。社会的な力(諸個人の自由な活動の総和)→自然的な力であるからこそ物化・物象化ということになるのである。

人類は、動物から人類に転じた時以来、こんにちに至るまで、フェティシズムの世界に生きている。己れの産み出した力を社会的力としていったん手放し、これと向かい合い、これに依存する。そのような社会的力は、これを産み出した人々に優越し、彼らの諸力を組織する。しかし人々は、やがてその向かい合った力以上の力を培うようになり、いままで向かい合ってきた力を見棄てる。見棄てられたくなかったなら、いままで向かい合ってきたその力は、これを支える人々の要求に見合うよう自己変革して和解しなければならない。その際、この自己変革とは、実際のところ、新たな情況に対応できるよう人々が編成し直した社会的諸関係のこと、関係の変革のことなのである。このようにしてフェティシズム世界は、交互的運動によって発展するのである。そのような全き世界を、私はフェティシズムⅢ、フェティシズムの〈第三次元〉とする。老マルクスは、もし最晩年における彼の原始研究をさらに進展させ得ればフェティシズムⅢに逢着したであろうと、私によってフレキシブルに推理される。このフェティシズム論にあって、物象化論は、それがフェティシズムの第二次元に然るべき位置を占めているのをみてもわかるように、それ自体が否定されることはない。本章でフェティシズム史学・フェティシズム史観と称している独自な世界観・社会観は、以上のような内容を含んでいるのである。これは唯物史観―正確にはマルクスが生涯に亘って構築し、ついに未完に終わった史観―に立脚した、当然の帰結であると思っている。そればかりかフェティシズム史観は、原始と文明とを一貫する人間精神、聖なる人間の懐くゲッツェンディーンストを発想したフォイエルバッハ思想の、忠実な後継である。原始から文明を説明することで〝一貫〟を当初から意識的にすえている点で、フェティシズム史観はマルクスによりもフォイエルバッハに近い。ド=ブロスに発し、ルソー、サン=シモン、コント、サン=シモン派、ヘーゲルと様ざまなヴァリエーションを産みながら19世紀に至ったフェティシズム観・フェティシズム思想は、同世紀中にコントとフォイエルバッハ、それにマルクスとによって一つの体系的な理論にまで仕上げられた。そして20世紀に入り、あたかもこの三者を統合するかのようにしてデュルケムのフェティシズム論・トーテミズム論が出現したのだが、私のフェティシズム史観は、ド=ブロスからデュルケムまでのこの思想圏域を、その中心から歩み出し、その圏境から一歩突き出たところに位しているものと自負している。

【参考1】

『クリティーク』第8号発刊の前年、1986年10月、社会思想史学会第10回大会が「初期社会主義の再検討」というシンポジウムを組んで國學院大學で開催された。その当時積極的な会員だった私は、プレ・シンポジウムにあたるインフォーマル・セッションを「初期社会主義の復権」と題して企画した。その討論会に参加した廣松渉は、マルクス以前の思想家たちを低く評価する発言をなした。当時から“サン=シモンに肩を借りるマルクス”“モーガンに知恵を借りるマルクス”という像を抱いていた私には聞き逃してならない内容だった。翌年の年報編集に活用するためテープ録音した私は、そのデータを現在も所持している。この際、故人となった廣松には許可をえられないものの、公的な場の録音でもあり、年報『社会思想史研究』第11号(1987年)に一部を公表していることでもあるから、私の責任において廣松発言の当該箇所を文字化してみた。以下に添付する。

★ ★

社会思想史学会第10回大会(國學院大學、1986年10月10-12日)

インフォーマル・セッション(10日)の録音テープから

録音・文字記録者 石塚正英

〔廣松 渉〕

・・・プロテスタント系の中の異端派の運動から社会主義的な思想というか運動が出てきているというケースがいろいろありますね。イギリスにしたってドイツにしたって。石塚さんがおやりになっているから触れますけれども、石塚さんはドイツにおける義人同盟とか光の友とかやっているんですけれども、彼らは社会主義者と言っていますが、たいていは真のキリスト教を実現するんだというイデオロギー、本人が持っている場合、あるいはマヌーバーの場合とありますが、そうでしょ。ここではマルクスの話をしちゃいけないかもしれませんが、当時の先進国であったフランスの連中からみれば、ヘーゲル左派の宗教批判なんて、まだそんなことやってるのか、ですよ。あんなものは適当に扱っていかなくちゃならない、現実の運動の中では、ということでしょう。ヴァイトリングなんてあんなに理論的に遅れていて、ということになっちゃう。そういったイデオロギーと癒着していた場面から、マルクスはまったく断ち切られたところから始めたわけです。宗教とはアヘンである、ということを言うまでもなく。それまでの意義を認めてはいて、しかしそれじゃだめですよ、ということで始めたはずですよ。そこをどう受け止めて議論していくかでないといけません。歴史的にみてキリスト教はかつて社会主義と関係がありました、とか、宗教との関係を抜きにして社会主義は論じられませんとか。そんなわかりきったことを言っても、いくらくだらない学会だといっても(笑い)、意味はありません。過激な発言を、そろそろやめますけれどもね。

それにしてもですね、もうちょっと具体的に考えてやっていかないと。マルクス主義以前の連中の社会主義はね、僕の偏見かもしれないけれども、割と体制の既成的なイデオロギー、宗教であり、啓蒙主義的なところで議論している。いろいろとはみだしつつはある。しかし、本人は無神論でなくても、自由だ平等だ、と建前ではそう言っていた。だから、初期社会主義にもいいところがあった、マルクスは取り残していた、ということによって、実際は近代ブルジョア・イデオロギーあるいは古い宗教的なイデオロギーへ引っ張っているところに我々はコミットして賛成している。そういう価値評価というか姿勢が非常にあるんではないか。いま社会主義の本質的な意義を追究していく場合、いったい自分自身のイデオロギーはいったいどうなんであろうかと、いうことの反省がもうちょっと必要なのではないでしょうか。

〔石川三義〕

宗教の問題についてですが。マルクスが宗教はアヘンだといった、だから宗教についてやっている意味がない、ということですが。やはりマルクスの社会主義、マルクスの思想になくて初期社会主義の中にマルクスの切り捨てたものがある、それは何か、ということが研究者の中ではやられているわけです。宗教とかモラルとかいうのはやはり大きな問題、位置を占めると思います。それは同時に現在の先進諸国、日本でもヨーロッパでも、学校の校内暴力、家庭内暴力など、様々なところで生じてきていると思います。資本主義の経済的メカニズムが家庭や学校の中に入っている。そこからも分析できますが、やはり、宗教とかモラルの問題をもう一度、何であるか検討する必要があると思います。マルクスになくて欠けているもので検討されるべきものとして宗教はあるでしょう。社会主義の中に探っていくという姿勢はあるんではないかと感じるわけです。

〔廣松 渉〕

けっして私はマルクス絶対というつもりはないんです。社会主義思想といわれるものが、現状批判というか、とにかくこのままじゃいけないんだということでいろいろアンチテーゼを出した。ある人は共同体、ある人は家庭の廃止、独り歩きしている権力の問題をどうするのか、など。ただ、そう言っているだけでは解決しない。どうやったら実現できるのか。その具体的なことを考えていかないと。モアなんかから始まるのは、本人はユートピアとは考えず実現できると考えていたかもしれません。しかし客観的に分析してみて実現性がない。そうなると、結局はユートピアに過ぎない。そういわれても仕方がないですね。あれはどういうイデオロギーだったのか、それはどう実現できる展望があったのか。それを分析していく必要があるわけです。

マルクスには、先行するコミュニズムに近い時期が一時あったと思います。ですけれども、ゴータ綱領批判、資本論なんかを通してくると、そう簡単にコミュニズムというわけにないかないということになったわけです。資本論の中の個体的所有の再建というのをどう位置づけるかというのはむつかしい問題ではありますが。少なくとも原始共産体から出発した否定の否定でないことだけは確かで、ゴータ綱領批判での第2段階、それは一種の共同体だと思いますがね。しかしマルクスも残念ながらその具体的なイメージは描いていない。そういう場面で、例えば初期社会主義者が言ったことが参考になるのではないか、という着眼をお持ちの方々がいらっしゃるのは、僕はわかるんだけれども、モチーフはそうかもしれないけれども、佐藤先生もおっしゃられたように、どうもその延長では何も出てきそうにない。先ほど、研究者自身のイデオロギーをメタ・レベルで考える必要があると言いましたけれども、初期社会主義者のイデオロギーそのものをもイデオロギー批判的に分析していく、そういう姿勢も必要なんではないでしょうかね、社会思想史的アプローチでいうと。

・・・これも私の予断と偏見、30年代生まれの旧人類と言われそうですが(笑い)、初期社会主義の延長から何か出てくるかというと、そんな積極的なものはわからない気がします。ではそんなものは勉強しないでいいかというと、けっしてそんなつもりはない。僕はどうしてもマルクスを手掛かりにしてそこから先にと思うのですが、当時の社会主義思想から反動思想から、いろいろとちゃんと勉強してマルクスの体系を理解する姿勢は必要だと思います。しかし、どうもこの頃、マルクスはダメだから周辺を探ってみる式の、マルクスだけじゃないというようなことになっている。きょうはもうちょっと具体的な話が出てくるのかと思ったんですけれども、これは明後日の本番で出てくるかもしれないですね(笑い)。どうも具体的なことがでてこない。そうすると世代的な予断と偏見が再確認され、寂しい気がしますね。

【参考2】

私が廣松とダイレクトに、文字通り口角泡を飛ばして激論したときの一コマを記す。1993年11月7日、彼と共通の知人の結婚式に参列したあと、数人連れだって喫茶店に行った。その中に彼はいた。当日の日記に、こう書かれている。「酒のいきおいでだいぶこちらも好き勝手なことを言ったが、やつもひどいことを言っていた」。翌日の日記にはこう記されている。「きのうの廣松発言をメモしておく」。メモには私的な内容が並ぶので列記はしないが、激論の一つに前日の結婚式における彼の夫唱婦随スピーチがあった。「新婦には、新郎のためにもよい家庭を築き、内助の功を発揮されますよう」。驚いた私は、東大の大学院廣松ゼミにおける当時の教え子にあたる方からこう聞いて、さらに驚いた。「廣松さんはあんなふうでふつうだ。もっとすごいこともいう。『女がどうして哲学をやるというのか、女に哲学ができるのか』といった内容」。そのような印象の廣松と、4時間は激論を交わしたのだが、むろん、物象化をめぐっても激しくやった。その廣松は、それから半年後の1994年5月に亡くなった。(参考1-2:拙著『歴史知の百学連環』社会評論社、2022年、第8章、所収)

【参考3】

『資本論』は『呪物論』でもある、それはなぜか? 『資本論』第1部「資本の生産過程」第1篇「商品と貨幣」第1章「商品」第4節「商品の呪物的性格とその秘密」に書かれている内容は、呪物(Fetisch)としての商品に関してであることは、一目瞭然だ。これまでマルクス研究者たちは、商品があたかも呪物のように立ち現れる、と解釈してきたが、その根拠は「呪物」が「商品」の形容詞であるように解釈してきたことである。しかし、素直にドイツ語を読めば、“Der Fetischcharakter der Ware und sein Geheimnis”は、「商品の呪物としての性格とその秘密」となる。「呪物」は「商品」を比喩的に飾っているのでなく、両語の概念は等号で結ばれるのである。

価値と使用価値という2要因を区別する際に、商品の二重性とか労働の二重性とか、そうした説明がなされる。そこに示されている2要因のうち、①価値は呪物である。②使用価値は物質の有用性である。労働に含まれる2要因を区別する際に、抽象的人間労働と具体的有用労働という表現が採られる。そこに示されている2要因のうち、①抽象的人間労働は呪物である。②具体的有用労働は物質生産にかかわる。

さて、『資本論』によれば、②でなく①が歴史を、社会を動かす。商品や価値は呪物で説明されるのだから、『資本論』は『呪物論』でもあるわけだ。第4節タイトルに含まれる「その秘密」とは、そのことを指してるのではないだろうか。ド・ブロス『フェティシュ諸神の崇拝』およびフォイエルバッハの『宗教の本質に関する講演』『神統記』にフェティシズムを学んだ私であるから、そう理解している。呪物という観念を物質から説明しているので、『資本論』は唯物的である。唯物論こそ呪物論の生みの親なのだ。(石塚正英個人ブログ【歴史知の百学連環】2023.05.17.)

【参考4】

最近、必要があって、経済学の分野におけるフェティシズムを熱心に研究してきた高橋洋児さんの『物神性の解読』(1981年)を久し振りに読み返した。フェティシズムはもともと原初的信仰の一つだったのだが、それをマルクスが経済学の分野で使った(借用した)のをうけて、高橋は激しく読み換えたのである。「物神性とは資本家的合理性の別名であり、この合理性を批判的分析者の立場から特徴づけるための呼び名である」(165頁)。「マルクスが言っているのは、基本的には、物が一個の自立した生命体であるかのように見えるということだけであって、それがフェティシズムだというのである」(159頁)。

いやぁ、フェティシズムを1980年代の後半にド・ブロスから読み知った私にすれば、高橋は、読み換えの方が本家本元だったと言わんばかりの勢いだ。いまから半世紀まえの諸事情だが、高橋は、自分の理解は廣松さんのフェティシズム解釈とは違うと断っている。その廣松は「「物象化」プロパーとそれの特殊形態の一つたる「物神化」とを当然区別して考えてきた」と『資本論の哲学』(1974年)で言っている。けれども、私にすれば、この2人ともフェティシズムを何らかの理論や原理のアレゴリー(比喩)だと思っているわけで、五十歩百歩なのだ。商品そのものが紛れもないフェティシュだということを、この2人には考えも及ばなかった。商品のフェティシュ的性格を比喩的に解釈してはならない。フェティシュとしての性格なのだから。(facebook 2024.09.09.)

(いしづかまさひで)

(pubspace-x11998,2024.09.21)