石塚正英

はじめに

王陽明を対象に執筆した拙著前作「真の自己は身体を離れない―王陽明『伝習録』を拾い読む」では、自然と人間(文化)の相関、〔自然⇄人間〕思想における原初性・身体性の探究、といったイメージを重視した。また、「自己」という術語に類するものに「自身」があるとし、外国語で比べると、「自己」は“ego”で「自身」は“self”となろうか、とした(☆01)。さて、本稿では問いかけをいま一歩すすめて、〔自身(の身体)を離れない自己〕でなく、〔自身(の身体)の中の他者〕、あるいは〔他者(の身体)の中の自己〕を考えてみる。別の表現をとると、物(他者・環境)と心(自己・人間)のあいだを取り結ぶ身体(物的・心的)、および「他我(alter-ego)」の考察である。

手順として、①科学研究の最先端をいく量子力学が実は〔物と心〕の不可分離性(原初性)を秘めていること、その背景の一つに例えば②王陽明の心即理・知行合一と共鳴しあう世界観があり、③新たな科学技術の探究には「アート」(技術・物)と「メチエ」(職人技・心)の連携が望まれることを指摘してみたい。

1.西田幾多郎のハイゼンベルク読書

科学哲学専攻の田中裕は、論文「二つの相対性理論―二〇世紀科学思想の一局面」において次のように記している。

重力場のなかではどんな種類の物体も同じ加速度で落下するということは、ガリレオ以来よく知られていた現象論的な事実であった。そしてこの点で、重力質量と慣性質量が同じ数値をもつということも物理学者にとってありふれたことがらであった。しかし、この等値性の由来を問うこと、なぜこの全く異なる測定手続きによって定義される二つの質量が一致するのかと問うことは、実証主義の枠内に止まる物理学者には思いもよらぬことであるに違いない。しかし、アインシュタインはこのような問いが物理学を進歩させる原動力であると明確に言明しているのである(☆02)。

一般に物理学者は、①方法(どうすれば)の究明には熱心だが②原因(なぜそうなる)の究明には関心が薄い。「ガリレオ以来よく知られていた現象論的な事実で」あるのならば、当該の研究はそこまでである。「重力質量と慣性質量が同じ数値をもつ」原因を、もはや敢えて問うことはない。けれども、アルベルト・アインシュタイン(1879-1955)は違った。それと同様の態度を、アインシュタインは量子力学の分野でも貫いた。因果律を破るかのような〔量子もつれ(quantum entanglement)〕がなぜ生じるのか、その原因や仕組みの究明を等閑に付してはならない、という態度を生涯にわたって堅持したのである(☆03)。余人はアインシュタインのかたくなな主張を「創造的誤り(Creative Error)」などとほめ殺し的に決めつけたがったが、彼は①方法以上に②原因の未解決に関して疑問を抱き続けたのである。2022年のノーベル物理学賞は「量子もつれ光子を用いる実験によって、ベルの不等式が破れていることを示し、量子情報分野を創始した実績」に対しておくられはしたが、授賞理由は①に限定されている。②の未解決に関して、アインシュタインは晩年の回想録中で以下のように記した。

19世紀の科学者たちは、「電磁場の力学的解釈」をしだいに忘れ、電磁場を「何か独特なもの」とみるやりかたに慣れていきました。物理現象の全部を力学で説明するのは不可能とわかった結果、もやもやした雰囲気のうちに、力学を物理の土台とみる姿勢が放棄されていったのです。以後の物理では、遠く離れたままの力を及ぼし合う質点と、空間にどこまでも広がっている場――その二つが基本要素になりました。〔要素をひとつに絞り切れず〕物理の全体を統一的に扱えない「どっちつかず」状況にも見えるため、全員が納得していたわけではありませんが、どうすればいいのか、すぐには見通せなかったのが実際のところです(☆04)。

その量子力学に注目した日本の哲学者に、京都学派の重鎮である西田幾多郎(1870-1945)がいる。彼は「物来って我を照らす」という言葉を発したことで知られるが、その思想的出自・出典に関する学界の考察は、ほとんどが朱子学(朱子・王陽明・荻生徂徠)の系譜に関するものだった。だが、私は別個の出所をも想定している。それは量子力学であり、直接にはヴェルナー・ハイゼンベルク(1901-76)である。西田は、1941年に公開した「知識の客観性について」、および1943年に公開した「自覺について」において、こう記していた。

〔引用1〕私は病中、ハイゼンベルグの此論文を讀んで多大の興味を有った。ライプニッツも、ピタゴラス的に(chalaracteristica Universalis)、數を形而上学的形態と考へた。併しハイゼンベルグの云ふ(中略)量子力學的知識は、古典物理學以上に、何か深い廣い客観性を有つものと考へざるを得ない。

〔引用2〕普通に物質と考へられるものは、唯、自己の手段となるものである、技術的意義を有するものに過ぎない、思惟によって構成せられたものである。私の映すと云ふのは、意識的に心像を見ることではない。却って之を否定することである、物によって、心を照らすことである。表現的形成と云ふことは、自己が物となって見ることである。物とは絶対者の自己表現を負ふものである。それは無媒介と云ふことではない、身心一如的に媒介することである。かかる立場から、我々は眞の個物的多として、眞の自覚に達するのである。

〔引用3〕ハイゼンベルグの云ふ如く、物理的世界はギリシャの始から數學的表現の世界であった(☆05)。

西田の言葉として人口に膾炙している「物来って我を照らす」は『哲学論文集 第五』に記されており、少し前の箇所には「物によって、心を照らす」とも記されている。1911年刊行の『善の研究』には「我々の直覚の上に現じ来(きた)る事実」という記述が読まれる(☆06)、なおこの「物来って我を照らす」「物によって、心を照らす」という観点は、2025年8月10日、頸城野(新潟県上越市)の町田古墳群調査で、数年前に発見された前方後円墳というモノ―誰が見ても只の雑木林の丘に過ぎないモノ―を直接この眼でみて、そのモノが来たって私を照らしたとき、わが心中に直覚的に浮上してきたものである。その現場で、最近の我が研究―葬送文化・即身成仏・量子力学・大乗仏教・儒学思想―のすべてが自覚的に連環した。

さて、西田のハイゼンベルク言及について、重要な証言がある。『西田幾多郎全集』第10巻(1979年復刻)の「後記」に以下の文章が読まれる。

『論文集第五』は昭和十六年末より半歳にわたる大患直後の著作である。病臥中讀まれた新しき量子論の諸説が「私の考を述べるに最も便とする所説」として、先生を触発したことが動機になっている。神経痛で手指硬直して意のごとくならざるを焦慮しながら、押してなされたる苦作である(☆07)。

1932年、32歳にしてノーベル物理学賞の栄誉に輝いたハイゼンベルクを介して、量子力学は病床の西田に何を訴えたのだろうか。具体的にどんな論文を読んだのか、私は知らないが、のちにハイゼンベルクが公開する作品や回想からは十分に想像できる。なるほど、1941(昭和16)年時点で、ハイゼンベルクは原子炉の開発に成功するが、西田を揺り動かしたのはそのような実利的技術ではあるまい。むしろ、1919-20年頃の読書を回想的に綴った以下のような文脈だっただろう。いわば、対象としての微小物の世界追究と方法としての数学理論構築である。

〔引用1〕それはプラトンの『ティマイオス』の対話に関するもので、物質の最も小さな部分について哲学的思索にふけるところであった。(中略)その際、物質の最小の部分では、終局的には何かの数学的な形式にぶつかるにちがいないという想像に私は魅せられた。自然現象のほとんど解明しがたく見通しがたい入りくんだ仕組みを理解するには、我々がその中に数学的な形式を見つけること以外には不可能なのではなかろうか。

〔引用2〕原子は物体の客観的な世界の中に一義的に属しているものでは全くなさそうなことからも、直観的にはそのような構造をわれわれは決して記述することはできないであろう。しかしながら数学的な考察は、おそらくそれに到達できるにちがいない(☆08)。

ハイゼンベルクは「数学的な形式」主義の物理学者である以上に、彼は古典物理学の圏域から一歩踏み出した。方法は「数学的な考察」でいいとして、はて、どこへ向かって歩みだしたのか。その問題こそ、私の学問的関心をそそるものである。それに対して、西田は「純粋経験」主義の哲学者である。西田は、病床にあって前者の理論を知る前は、朱子や王陽明、それから荻生徂徠などに学ぶ「格物」論者だった。前作拙稿「真の自己は身体を離れない」で私は、「格物」を朱子は「物に格(いた)る」と読んだのに対して、王陽明は「物を格(ただ)す」と読んだ、と記した。その記述に続けて、江戸期の儒学者である荻生徂徠は「物が格(きた)る」と読んだ。さらに20世紀に至って、京都学派を領導した西田幾多郎は、「格物」との内的関連は定かでないものの、「物来って我を照らす」という表現をなした。その一連の論者に共通する心根として、生活世界の原初性がある。その「原初」とは、必ずしも時系列における原初でなくてよいのだが、そこに物事の端緒があることは間違いない。たとえば、先史社会における儀礼は、行為が「感念」として表現されるものである。文明に一致する観念を「理念(“Idee”)」とするならば、原初(身体知・感性知)に一致する観念は「感念(”Sinn”)」となる。「感念」は私の造語である。理念が精神に発するとすれば、感念は身体に発する。例えば理性派のヘーゲルには「理念」は理性・理性知とセットになる。しかし、例えば画家ミロのように、理性以上に感性を生きる指針としている非理性的な人々には「理念」でなく「感念」が意味をもつ。身体に発する感念という捉え方の重みは「感」にある(☆09)。

文明時代のように、先に理念がありそれに従って儀礼が行われるわけではない。先史人には第一に行為がある。ギリシア語で「ドローメノン・レゴメノン」と称する(☆10)。その際、行為の向かう物的(崇拝)対象は、行為者(人間)に不可能な事柄を実現してくれる。あるいはその手助けをしてくれる。物的(崇拝)対象が自然物そのものであればフェティシュ(物神)であり、そこに備わる霊力を神々とみなせばアニマ(精霊)となる。フェティシュにせよアニマにせよ、それらは自然界の何処かに起因しており、相互に何らかの関係が生まれるや、自己が物となって相手を見ることになり、相手もまた物として自己を照らすことになる(☆11)。

2.王陽明の心即理

日常的にはけっこう忘れられていることだが、物と心のあいだには、「見る」と「見られる」という相互的関係が存在する。王陽明にならってもっとはっきり指摘するならば、見るものは見られている、ということだ。生き物や道具に見られ、辻に街に、山に海に、日に月に見られているという関係事を忘れてはならない。私にとって、環境はすべて「もう一人の私(alter-ego)」なのである。身体の変容は、身体が環境的自然へ拡張して生じるのではなく、環境的自然が人間身体へ凝固・結晶して生じる。従来の発想と比べて、ベクトルは逆である。人間から人間の変容を説明するのでなく、環境的自然から人間の変容を説明する。それこそが理に適っている。また、道具(生産)は人間身体の自然界への拡張手段としてあるのではない。先史の端緒、道具はヒトの自然的存在から社会的存在への転回手段としてあった。いったん人間身体(社会的存在)が成立(結晶)すると、それによって心が養われ、こんどは人間という心が環境的自然に向かって拡張していったのである。物は人を見ている。物が来ってわが心を照らし、豊かになったわが心が物(もう一人の私)と連携していく。

「格物」を王陽明は「物を格(ただ)す」と読んだ。物をただすということは、とりもなおさず心をただすことである。それに対して荻生徂徠は「物格(きた)る」と読んだ。徂徠の表現「物格(きた)る」に準ずれば、物に出逢って心が動く(能動態)、というよりも、物に出逢って心が生まれ動かされる(受動態)、とするのが適切だろう。行為の基軸は物の側にある。また、物自体は可視なので、それに名づけの言葉を添える行為が生まれる。つまり、物が先にあって、その後に、神ならぬ人間の言葉(名前)ができる。さらに、言葉ができるとその内容が概念として他者に共有されるようになる。なお、言葉は道具ではない。言葉は発声という身体行動に一致するので、道具でなく自分自身、自分の分身である。王陽明『伝習記』編集者の近藤康信は、同書の解説で以下の記述をなしている(下線は引用者による)。

心即理説は宋の陸象山が唱えたもので、陽明は更にこれを発展させたのである。「心は即ち理なり。天下又心外の事、心外の理有らんや。」「心の外に理無く、心の外に事無し。」と言うように、心を万事万理の根原とするのが陽明の学説の基本理念である。では、心とは何であろうか。彼は言う、「虚霊不昧、衆理具(そな)はつて万事出づ。」と。朱子にも陽明と殆ど違いのない「虚霊不昧、以て衆理を具へて万事に応ず。」の語があるが、朱子は心の理と物の理と、理に内外のあることを認める点で大きな相違がある。/理が心にあって物にないとするから、花の紅、柳の緑は一心の観ずるところであり、山中の花は人が見なければ光彩がなく、孝の理は親の生死に拘わらずわが心にあるといえるわけである(☆12)。

理について、朱子と陽明との相違は明確である。すなわち、朱子には妥当しないが、陽明の場合は量子力学の〔量子もつれ〕(瞬間・非局所性)に外見上は類似している。瞬間・非局所性とは、宇宙空間の隔たりを瞬時に結ぶことを指すのだが、陽明の「心即理」説は〔瞬間・非局所〕を言い当てている。「山中の花」にも理があり、心即理からして心もある。両者の違いは、量子の〔瞬間・非局所〕が山中のみならず宇宙の彼方まで有効なことである。その点を考慮すると、「心即理」はジェームズ・フレイザーの共感呪術説に近い。フレイザーが『金枝篇』のライトモチーフに採用した「共感呪術(Sympathetic Magic)」と関係してやしないだろうか。これは、「類似の法則(law of similarity)」による「類感呪術(Homeopathic Magic)」と「接触の法則(law of contact)」による「感染呪術(Contagious Magic)」からなる。それらのうち前者「類似の法則」がもつれに近似している(☆13)。ただし、フレイザーが言及する共感呪術に地球の反対側との間の事例はない。よって局所を超えて無条件に非局所にも妥当するかと問われれば、「心即理」の場合と同様、何とも返答しようがない。

さて、西田幾多郎は、「物来って我を照らす」と言ったほか、「物が我々の行為を惹起する」とも言った(☆14)。その発想は、主客関係の転倒から見て、非ヨーロッパ的である。ヨーロッパ哲学の代表に入るイマヌエル・カントは、「人倫の形而上学の基礎づけ」の中で、「人格(Person)」と「物件(Sache)」の関係を次のように記していた。

存在するものの中には、その現実的存在が我々の意志に依存するのではなく、自然に存在しているものがある。そしてこのような仕方で存在するものが理性を持たない場合は、手段としての相対的価値をもつだけであり、それ故それは物件(Sache)と呼ばれる。これに反して、理性的存在者は人格(Person)と呼ばれる(☆15)。

私は、19世紀ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハ研究の一環としてカントに注目してきた。その限りでの認識だが、カントのターミノロジーでは、他者の人格をさして「他我(der Andere)」と称している。その術語で表現される対象として、動物などの非理性的な存在、自然存在は埒外なのである(☆16)。それに対してフォイエルバッハは、同じく「他我(alter-ego)」という術語を用いて、他者の人格というよりも、人間と自然との交互性を説いている。ラテン語“alter-ego”に対応するギリシア語に“heteros autos”(another self もう一人の自身)がある。これはアリストテレス『ニコマコス倫理学』に読まれる。アリストテレスでは「自身(autos, self)」だった箇所はラテン語では「自己(ego)」に代っている。アリストテレスに発する「自身」はギリシア的、隣人愛的なコンテキストに置かれていたが、フォイエルバッハは「自己」という概念を、人間と非人間の交互を特徴とする非ヨーロッパ的なコンテキストに置き換えた。[他我]には自然も神も含まれたのである(☆17)。まさしく、〔物と心〕にふさわしい術語である。陽明の「物をただす、心即理」から徂徠の「物きたる」を経て幾多郎の「物によって心を照らす」までを見通してみて、物(自然)と心(人間)とのあいだに、ロゴス(合理)思想に収まらないミュトス(非合理)思想が横たわっていることが連想できるだろう。

神話には、ざっくり括って、非ヨーロッパ的なミュトス的類型とヨーロッパ的なロゴス的類型が存在している。例えば、あるがままの現象を語る神話がミュトスである。例えば、ハトを見たらハトと意識しそのように語り記す。ミュトスの世界では、ハトを神とする人にはハトそれ自体が端的に神である。石塊ならそれ自体のままで、無機的自然のままで人間の共生者である。石塊はけっして擬人化されない。もし石塊が人間の神的存在になったとして、それは決して人間によって擬人化されたわけではない。あえてたとえるならば、人間が神をつくる過程で、石塊がダイレクトに擬神化されただけである。それに対して、あるがままの現象を素材にその意味や概念を語る神話がロゴスである。例えば、ハトを見たら平和を意識しそのように語り記す。ハトを神とする人はその動物の背後か深部に真善美、正義や平和の本質を見抜く。ハトはそうした本質の眷属(使い・代理)である。ロゴスは明らかに反ミュトスなのである。確立したロゴスの世界(科学の世界)では、ミュトス(非科学の世界)は存在しないか、極度に衰退している。ロゴス神話では、自然物のままでは神々しくないので、神に目鼻をつけて人間の姿にかえてきた。それを擬人化という。それは文明社会の特徴である。

さて、王陽明の「心即理」、フレイザーの「共感呪術」、そして量子力学の「量子もつれ」は、ミュトスの世界にあって、〔物と心〕のあいだに、合理では説明不可能な紐帯を醸し出して人々を納得させているのである(☆18)。ちなみに、『善の研究』の西田は、以下の引用文のようにして、精神(人間)と自然とを「同一」と見る。

たとえば我々が能く動物の種々の機関および動作の本に横(よこた)われる根本的意義を理会するのは、自分の情意を以て直にこれを直覚するので、自分に情意がなかったならば到底動物の根本的意義を理会する事はできぬ。我々の理想および情意が深遠博大となるに従って、いよいよ自然の真意義を理会することができる。これを要するに我々の主観的統一と自然の客観的統一力とはもと同一である。これを客観的に見れば自然の統一力となり、これを主観的に見れば自己の知情意の統一となるのである(☆19)。

詳しくは拙稿「未然形の純粋経験と連用形の歴史知―西田幾多郎小論」に記してあるが、西田の「純粋経験」とは、なによりもまず意識未分化・宇宙合一の端緒・基点と関係し、西田は端緒における主客合一を説く。だが、私は〔alter-ego、他我、我と汝〕の交互的連合を説く(☆20)。自然を“alter-ego”すなわち他我(もう一人の私)とみる立場、それはまた自然を存在者と見る立場でもある。なお、〔物と心〕の対応において、伝統社会では物は存在者であって、そもそも心が備わっている。

3.アート(物)とメチエ(心)と

14年前の2011年12月17日、一九世紀古典読書会の例会で、清水多吉(1933-2024)による「柳田国男と福本和夫」を受講した。本来はフランクフルト学派の研究者である清水は、この時は江戸職人の「アート」(技術)と「メチエ」(職人技)について興味深い話を披露した。それによると、職人の世界では、アートとメチエは切っても切り離せないものだった。アートは目に見える技であるのに対してメチエは秘められた技である。鍛冶屋の焼入れ、板前の包丁磨ぎ、左官の土壁づくりなどは、メチエのなせるものなのだが、それを現代人はアートと思っている。実はアートはメチエに支えられているのである。ヨーロッパでは、メチエはマイスターによって連綿と継承されていた。機械工業はアートをメチエから分断してしまった。そういう内容の講演だった。当時は東日本大震災と福島原発の惨状が収まらず、私はサスティナブルな「ローカル・テクノロジー」「ローカルエナジー」を意識的に追究していた。そうしたタイミングでの聴講だったので、すこぶる参考になった(☆21)。アートとメチエ、なにか想像・創造できそうな組み合わせに響いてきた。今にして思えば、メチエというものが来たって我を照らしたのだった。

私は文化を2類型に区分している。〔文化の第一類型〕は文明や近代を象徴し、経済学でいう交換価値を有するもの、高級なもの、先端的なものである。「アート」はこの部類に入る。〔文化の第二類型〕は先史以来地域に行き渡ってきた通奏低音のようなものであって、経済学でいう使用価値を有するもの、あるいは生活習慣・生業としての文化である。「メチエ」はこの部類に入る。職人の技は動く身体に裏打ちされたメチエ(技芸・呪術)であり、〔文化の第二類型〕に起因する。数学に支えられたアート(技術・計測)とは類型を異にする。後者は沈思する頭脳が生み出す数学的文化、〔文化の第一類型〕に属する。日々技術革新され更新される文化価値や事物は〔文化の第一類型〕であり、永続する生活文化や事物は〔文化の第二類型〕である。そのうち〔物と心〕のあいだに介在する後者は自然・物質とそれに即した生活世界そのものであり、メチエはそこで培われる。

この文化の2類型を追いかけているさなか、私はピエール・ブルデューの「ハビトゥス(habitus)」という術語において、通時的な文化概念に出逢った。「ハビトゥス」とはラテン語で態度、振る舞い、状態、慣習などを意味する。人間の生活様式が様々に変化・推移しても永続する文化要因である。リチャード・ドーキンスの術語「ミーム(文化遺伝子)」は誕生から数年間に定まるが、ブルデューのハビトゥスは入り込む環境に影響されながら、絶えず変化し続ける。私の場合は、先史社会に培われた〔文化の第二類型〕が文明期をつらぬいて〔物と心〕のあいだを伝播するという〔ミーム+ハビトゥス〕的な構えである(☆22)。

ところで、先端科学は〔文化の第一類型〕の典型である。これを通じて、自然は技術に適合する〔自然もどき〕へと加工されたのだった。生の自然に合わせて技術が開発されるのではなく、新たな技術に合わせて〔自然もどき〕が自然を押しのけて幅を利かせてきたのである。たとえば、「おいしいパン」という自然に根ざした物質(パン)文化に替えて「パンのおいしさ」という自然にあり得ない抽出(おいしさ)技術が先行することとなった。〔物と心〕のあいだの分断である。文学者の小林秀雄は「当麻」(1942)の中に記していた。「「美しい『花』がある、『花』の美しさといふ様なものはない」(☆23)「花」は物で「美しさ」は心である。物が来りて我の心を照らす。花ばかりではない。例えばジュゴンは、生物学者にとってはジュゴン目ジュゴン科ジュゴン属に分類される哺乳類、航海者や信心家にとっては海浜の守護神、漁師にとっては魚の一種、詩人にとっては「海の貴婦人(lady of sea)」や「人魚姫(mermaid)」だったりする。物(生物)の多様性と心(観察眼)の多様性は相互に連環している。

〔物と心〕のあいだに融通性がある場合、それは大乗仏教の「山川草木悉皆成仏」に似ている。ただし、こちらは、非情の草木とて成仏できるという意味になって信仰の世界に入ってしまう。ともあれ、〔物と心〕のあいだに非合理な関係が生まれると思っている人は多い。けれども、非合理とか非科学とかの接頭語「非」に劣や悪の意味合いはない。心のこもった物は優遇される。その典型は神霊のこもった物である。ときにそれを人間の側から造り出す。作仏であり、錬金術である。物理学者の坂本賢三はこう書いている。

占星学と錬金学を結びつけたヘルメス科学は、中世ヨーロッパでは「マギア」(魔術)と見なされた。それは顕教的なキリスト教の教義に反する異端であるという意味合いを揺曳していたが、「魔術」という日本語から想像されるような悪魔との結託ではなく、マギアのもとの意味つまりマギの術(学)という思想的源泉の一つを反映してもいた(☆24)。

古代ペルシアでは呪術師マゴス(Magos)が執行する儀礼なしには何事も始まらなかった。ヘロドトスは「神への供儀は、マゴスなしではせぬ慣わしである」と言っている(☆25)。それから、グリム童話に登場する老婆や小人たちは森など自然界(フィジカル)に住むのであって超自然(メタフィジカル)の魔女や妖怪ではない。白雪姫を殺そうとする継母の妃は、呪術として林檎に薬草の毒などを塗るかも知れないが魔術で毒林檎を出現させるわけではない。後者はとくにウォルト・ディズニーの創作によって知られるが、民間伝承にはそぐわない。呪術の特徴は、人が神霊を駆使して自然を制御するところにある。呪術は〔人間の力と異なる自然の力〕を引きだし利用する術であって、〔人間の力を超えた神の力〕にすがっているわけではない。先史に由来し今世紀にも生きている呪術の力は自然(フィジカル)であって、文明の産物である魔術の力は超自然(メタフィジカル)なのである。物来りて我を照らす経路の一つに、呪術と共通する世界に生まれ息づくメチエがあったのである。科学世界の自然法則には「なぜ?」があって当然だが、儀礼世界における自然現象には「なぜ?」はなく、「自然(じねん)」すなわち、「おのずからそうあるように」である。それは自然が持つ力であって、儀礼世界はその自然力に依存する。しかし、科学至上主義の弊害として、自然法則にそぐわないような自然現象は非合理であって取るに足りない善の研究、と考える風潮が増してきた。「物来りて我を照らす」とは真逆な利己心である(☆26)。

ところで、ざっくり区分けすると、科学者は物質的価値を産出し、非科学者は理念的価値を産出する。科学の優先的地位はそのまま科学者と科学教育の優先的地位を生み、理系は物神化していく。テクノロジーが神となる、その最先端の現象は量子力学に現れている。量子が物神(フェティシュ)なのである。量子力学とは物神崇拝技術のことである。近代科学が登場するまで、不信仰(unbelief, Unglaube)はあっても迷信(superstition, Aberglaube)という概念は希薄だった。ところが、後継の科学者たちはニュートンの遺志を抹殺した。すなわち、ニュートンの目標だった神の信仰世界を消滅させ、自然科学による無機的で数量的な世界を確立した。あれから三百有余年にして思いもかけず、古典力学の理論的崩壊という反転の科学現象が兆しのように偶発した。すなわち、量子力学者たちは自然世界から飛翔してナノ世界を探り当てつつ、その謎世界で得られる〔量子もつれ〕現象を実利世界で物神化することにより、摩訶不思議な量子の振舞いを不問にしたのである。文部科学省のホームページには以下の記述が読まれる。

量子とは、粒子と波の性質をあわせ持った、とても小さな物質やエネルギーの単位のことです。物質を形作っている原子そのものや、原子を形作っているさらに小さな電子・中性子・陽子といったものが代表選手です。光を粒子としてみたときの光子やニュートリノやクォーク、ミュオンなどといった素粒子も量子に含まれます(☆27)。

国語文法に従って解釈するならば、量子は粒子と波の性質をあわせ持つ単位である。直ちに疑問がわく。①物質であれば質量をもつがエネルギーであればそれを持たないのでは? ②粒子と波の性質をあわせ持つ物質とは? 量子論はAI技術と並んでイデオロギーの一つなのである。物理学者は量子をただ意識しているのではなく、ニュートン力学を超越して否定したうえで、超科学の神体として信仰している。彼らにとって量子は紛れもない物神なのである(☆28)。

4.メソフィジカル・バースの提唱

王陽明、荻生徂徠、それに西田幾多郎は、いずれも〔物と心〕の関係を重視する優れた自然観察者である。三者は、軸足は心にあるので唯物論者ではないものの、森羅万象としての物の世界を想定している。それに対してアインシュタインやハイゼンベルクはまったく異なった次元から物を眺めている。それはつまり、先ほど強調しておいた、ハイゼンベルクは「数学的な形式」主義の物理学者である以上に、彼は古典物理学の圏域から一歩踏み出した。方法は「数学的な考察」でいいとして、はて、どこへ向かって歩みだしたのか、という問題である。科学の用語で区分するならば、王陽明、荻生徂徠、それに西田幾多郎はニュートン力学の通用する古典物理の世界を眺めているが、アインシュタインやハイゼンベルクは極小のナノ世界、量子世界を眺めている。先ほど記した美しい花やジュゴンの小話を例にすると、後二者はそのような花鳥風月の森羅万象とはまったく無関係なのである。量子は物であって物ではない。量子に特化した実在世界は存在しない。ところで西田は、そのような量子理論のいずこに関心を示し、「量子力學的知識は、古典物理學以上に、何か深い廣い客観性を有つものと考へざるを得ない」と綴ったのだろうか。私の推測で言うと、量子は方法としての科学の最先端を駆動して発見した実体なき物もどきである。もどきであろうとも、物たる量子が人間のもとに来たって心を照らしたのである。西田幾多郎は、「物によって、心を照らす」という現場をハイゼンベルクの論文に見出したのだろう。

けれども、ハイゼンベルクは、〔量子もつれ〕の発生原因を明瞭に語ることはなかった。よって、我々現代人は、出自のほかはすべて宙ぶらりんの量子について、あらためて置き場所を定める必要があるのだ。私はその課題に取り組んでいる。〔メソフィジカル・バース〕の提唱である。

むかし、日本の農村社会には、田の神(「たのかんさ~」)のように、冬は深山幽谷に暮らし、春には田畑の畔に暮らす神々は多かった。これらの農耕神は決して超自然界の存在ではない。田の神は、春先ともなれば山々から田畑へ移動した。様態においては五穀豊穣を願う穀物神(アニマ)となって空気中を浮遊し、耕作中のあぜ道では石神石仏(フェティシュ)となって無病息災を目配りした。農民は宙を舞う霊魂や路傍の石神にお供物を献じて、「野良仕事がうまくいくよう、よろしく頼む。たくさん食べて呑んでくれ」と話しかけたりした。そうした自然諸神は、恐らくは天と地の中間である半自然界の、見えるようで見えにくい奥地や日陰に暮らしているのだろう。その「天と地の中間」とは、あくまでも山岳や原野など自然界の一角を意味している。天狗などは羽根や団扇で上空の風を切って飛翔するのである。

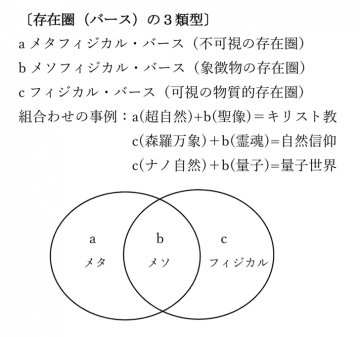

人と神々の存在する圏域(バース)を、私は(a)(b)(c)の3種に区分している。(a)メタフィジカル・バース(超自然世界)、(b)メソフィジカル・バース(半自然世界)、(c)フィジカル・バース(自然世界)である。(a)は単独で超絶した不可視の世界であって、キリスト教の唯一神やプラトンのイデアが存在する。大乗仏教の法身もそうといえる。(b)は上記の「田の神」(穀物神)などの霊魂が住む世界である。(c)はそうした霊魂を生み出す基盤である自然界である。 変わり種として、たとえば、最先端科学の精華である量子世界は、私の定義にあっては(b)メソフィジカル・バースにあたる。ナノサイズの量子(クアンタム)は、出自に限定すれば極小であれ物質あるいは物質もどきだが、ニュートン物理学は通用しない。夜来風雨の声が聞こえ五感の働く世界としての(c)には存在せず、振る舞いに限定すれば(a)のように不可視で神秘的な動きをする。わが〔存在圏(バース)の3類型〕に当てはめるならば、観測・実験でなく統計と確率に依拠する量子世界と、統計と確率でなく経験・観測に依拠する呪術世界とは、願望の内容と目的、とくに方法こそ大きく異なるものの、物だが物ではない宙ぶらりんの象徴物(霊魂、量子)を介する点で、(b)メソフィジカル・バースという同類型に括られる。科学の対象は人間の知覚が息づくフィジカル・バース(地球)に存在するが、理論(数学)は知覚から独立したメソフィジカル・バースに存在している。量子力学の対象である量子(ナノ粒子)は人間の知覚が息づくフィジカル・バースに根を有するものの実体を喪失し、その動き(量子もつれ)はフィジカルを超越して、メソフィジカル・バースに存在している。

人と神々の存在する圏域(バース)を、私は(a)(b)(c)の3種に区分している。(a)メタフィジカル・バース(超自然世界)、(b)メソフィジカル・バース(半自然世界)、(c)フィジカル・バース(自然世界)である。(a)は単独で超絶した不可視の世界であって、キリスト教の唯一神やプラトンのイデアが存在する。大乗仏教の法身もそうといえる。(b)は上記の「田の神」(穀物神)などの霊魂が住む世界である。(c)はそうした霊魂を生み出す基盤である自然界である。 変わり種として、たとえば、最先端科学の精華である量子世界は、私の定義にあっては(b)メソフィジカル・バースにあたる。ナノサイズの量子(クアンタム)は、出自に限定すれば極小であれ物質あるいは物質もどきだが、ニュートン物理学は通用しない。夜来風雨の声が聞こえ五感の働く世界としての(c)には存在せず、振る舞いに限定すれば(a)のように不可視で神秘的な動きをする。わが〔存在圏(バース)の3類型〕に当てはめるならば、観測・実験でなく統計と確率に依拠する量子世界と、統計と確率でなく経験・観測に依拠する呪術世界とは、願望の内容と目的、とくに方法こそ大きく異なるものの、物だが物ではない宙ぶらりんの象徴物(霊魂、量子)を介する点で、(b)メソフィジカル・バースという同類型に括られる。科学の対象は人間の知覚が息づくフィジカル・バース(地球)に存在するが、理論(数学)は知覚から独立したメソフィジカル・バースに存在している。量子力学の対象である量子(ナノ粒子)は人間の知覚が息づくフィジカル・バースに根を有するものの実体を喪失し、その動き(量子もつれ)はフィジカルを超越して、メソフィジカル・バースに存在している。

さて、西田による「物理的世界はギリシャの始から數學的表現の世界であった」という表現は、物理的(自然)世界は(c)フィジカル・バースに存在し、その数学的表現=思想・世界観は(b)メソフィジカル・バースに存在するということである。〔量子もつれ〕は共感呪術の霊魂(外魂の遠隔作用)と似通っている。離れた事物相互になぜ共感・共振が成立するか、その根拠は不明だが、呪術は両者に何らかの関係―物質の接触や模倣―を設定し、共感という法則を利用して人々に実利を与えてきた。量子技術もまた、その根拠は不明だが、計算によって探り当てた〔量子もつれ〕の非局所性―宇宙空間の隔たりを瞬時に結ぶ―を利用して人々に実利を与えるようになったのである。

なお、読者の意識をくれぐれも喚起しておきたいのだが、私は、量子は霊魂だ、などと短絡的に言っているわけではない。社会哲学上のわが使命として、ギリシア哲学以来の論争である〔唯物論か観念論か〕に対して第3極を設定する意欲をもって事に臨んでいる。

むすびに

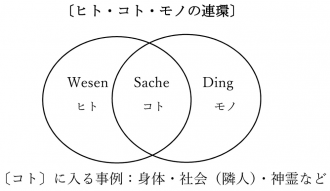

古代ギリシアの諸思想は、私の勝手な解釈によっておおよそ3派に区分される。①タレスらの自然派、②ソクラテスらの対話派、③プラトンらの天上派。そのうち、本稿の〔物と心〕とに絡むものは①と③である。物質(マテリエ)そのものでなく、これに付与された観念(イデア)との関係において始源はきまる。その際、存在(実体)と認識(関係)の区別は歴然としている。それはちょうど、『古事記』冒頭に記されている、くらげなす漂える泥土に芽吹く葦芽(アシカビ)が、物質であると同時に神霊でもある状態に比定される。本居宣長は宙に浮く神霊に見立て、平田篤胤は湿原に生える植物霊として理解しがちである(☆29)。また、フォイエルバッハのいうSacheにも関係する。フォイエルバッハはモノ=自然(Ding)と存在者=ヒト(Wesen)の接点にコト(Sache)をおいた。

ここに転載する〔ヒト・コト・モノの連環〕図を前出の〔存在圏(バース)の3類型〕図と比べた場合、「ヒト」と「モノ」は(c)〔フィジカル・バース〕に収まる。だが、「コト」は(b)〔メソフィジカル・バース〕に収まるものの、(a)〔メタフィジカル・バース〕はどことも関連性がない。簡単に言うと、田の神や道祖人は(b)に置けるが、プラトンのイデアやキリスト教の神が入るべき(a)はどこにも置かれていないという事である。それでは困る。プラトンのイデアやキリスト教の神などこの世に存在しない、観念論は間違っている、という「唯物論者」の発想は人類文化を区別し差別する態度であり、私は認めがたい。大体が、「唯物論(materialism)」には「母(mater)」が基軸として存在していることを忘れてはならないのである。

ここに転載する〔ヒト・コト・モノの連環〕図を前出の〔存在圏(バース)の3類型〕図と比べた場合、「ヒト」と「モノ」は(c)〔フィジカル・バース〕に収まる。だが、「コト」は(b)〔メソフィジカル・バース〕に収まるものの、(a)〔メタフィジカル・バース〕はどことも関連性がない。簡単に言うと、田の神や道祖人は(b)に置けるが、プラトンのイデアやキリスト教の神が入るべき(a)はどこにも置かれていないという事である。それでは困る。プラトンのイデアやキリスト教の神などこの世に存在しない、観念論は間違っている、という「唯物論者」の発想は人類文化を区別し差別する態度であり、私は認めがたい。大体が、「唯物論(materialism)」には「母(mater)」が基軸として存在していることを忘れてはならないのである。

ところで、純粋経験の眼でハイゼンベルク論文を読む西田幾多郎は、〔ヒト・コト・モノの連環〕の「コト」にあたる場に佇んだようである。なぜならば、古典物理学の圏域を脱してナノ世界に没入してしまった量子であれ、それは紛れもなく物質に起因しているので「コト」に収まるのである。

量子力学者たちは、自覚してか無自覚にかはいざ知らず、心のパースペクティヴで量子を観察している。遠近法と翻訳されるパースペクティヴはけっして一瞬を表現してはいない。時空の移ろいを一枚に描いただけである。人は対象を見るのに、視点を時間軸と遠近軸に即して移動させる。ある一点を凝視すればその周囲はぼやける。次いで、そのぼやけている視野へとまなこを上下左右へと移動させて、全体的にぼやけている箇所を鮮明な像に置き換える。その描き方は、その一連の視点移動を一瞬一瞥のごとく描くのである。自然には存在しない。

あるけれどもないものを写し出す、自然が生んだパースペクティヴ。この語は、ラテン語ではもともと「透かして見る技法術」(ars perspectiva)である。透かしてみるとまったく別のものが存在する。場所や視座を移動させると、それまでに見えていた光景や対象とまったくちがったそれらが見えてくる。そこには見る者と見られるものの交互運動がある。両者ともに存在者である。量子世界は、西田のみならず、多くの人をわくわくさせる。知ってか知らずか、科学が自ら存立の前提や枠組みを破壊して、ヘルメス科学など非科学との連携の途についたからである。本稿冒頭に記した「科学研究の最先端をいく量子力学が実は〔物と心〕の不可分離性(原初性)を秘めている」とは、そういうことでもある。

注

01 石塚正英「真の自己は身体を離れない―王陽明『伝習録』を拾い読む」、webジャーナル「公共空間X」2025.08.06. http://pubspace-x.net/pubspace/archives/13684

02 田中裕「二つの相対性理論―二〇世紀科学思想の一局面」、大森荘蔵ほか編集『技術 魔術 科学』岩波書店、1986年、263頁。

03 詳しくは以下の拙稿を参照。「量子力学に対する文明論的疑義―アインシュタインとシモーヌ・ヴェイユ」、拙著『原初性に基づく知の錬成―アインシュタイン・戦争・ドヤ街生活圏』社会評論社、2023年、第1章。『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年。

04 アルベルト・アインシュタイン、渡辺正訳『アインシュタイン回顧録』筑摩書房(ちくま学芸文庫)、2022年33-34頁。

05 西田幾多郎「知識の客観性について(新たなる知識の基盤)」(引用1-2)、「自覺について」(引用3)、同『哲学論文集 第五』所収、同『西田幾多郎全集』第10巻、1979年(復刻)、349-350頁、422頁、487頁。なお、私は以下の拙稿で西田の「純粋経験」を積極的に論じている。「未然形の純粋経験と連用形の歴史知―西田幾多郎小論」、『理想』第704号、2020年。再録:石塚正英『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第12章。

06 『西田幾多郎全集』第10巻、427頁。参考までに、西田幾多郎『善の研究』岩波文庫、2004年、106-107頁から、引用個所の前後を以下に記す。( )内は原書ではルビ。

右にいったような統一的自己があって、而(しか)して後自然に目的あり、意義あり、甫(はじ)めて生きた自然となるのである。斯の如き自然の生命である統一力は単に我々の思惟に由りて作為せる抽象的概念ではなく、かえって我々の直覚の上に現じ来(きた)る事実である。我々は愛する花を見、また親しき動物を見て、直(ただち)に全体において統一的或者を捕捉するのである。これがその物の自己、その物の本体である。

07 『西田幾多郎全集』第10巻、後記、602頁。

08 ヴェルナー・ハイゼンベルク、 山崎和夫訳『部分と全体』(原題:Werner Heisenberg, Der Teil und das Ganze, Piper, 1969.)みすず書房、2007年(初1974年)、10頁、13頁、18頁。

09 わが造語の「感念」については、以下の拙稿を参照。「野生的なまなざしの象形画家ジョアン・ミロ」、同『バロック的叛逆の社会思想―ニーチェ・フロイト・ブルクハルト批判』社会評論社、2023年、第2章。

10 ドローメノン・レゴメノンについては以下の拙稿を参照。『母権・神話・儀礼―ドローメノン(神態的所作)』社会評論社、2015年。

11 物としてのフェティシュについて、私は以下の著作で縷説している。石塚正英『フェティシズム―通奏低音』社会評論社、2014年。

12 近藤康信「解説」、王陽明『伝習録』明治書院、2002年・初1961年、11頁。なお、近藤は陽明学のキーワードである「知行合一(ちこうごういつ)」に関して以下のように記している。

「知行合一」とは、「知と行を合わせる。」ことではなく、知と行は本来一つのものであって、離るべきではないとの意味である。「未だ知って行はざる者有らず。知って行はざるは、只だ是れ未だ知らず。」で、知れば必ず行なえるのであり、行なってこそはじめて知ったことになるのである。知と行は一つであるから、その別は単に表面の姿に外ならない(11頁)。

知には身体的なものもあり、行には知的なものもある。なお、ここで知を倫理に、行(身体的なもの)を物理に結びつけてみると、研究者大場一央による以下の議論が浮上してくる。「王陽明の思想形成における龍場大悟の位置」、『早稲田大学大学院文学研究科紀要』第1分冊(52号), 哲学東洋哲学心理学社会学教育学、2006年、56頁。下線は引用者による。

陽明が先験的に理に期待していた内容は、倫理であった。婁一斉は格物によって倫理を獲得できるという約束を陽明に与えたのである。格物によって得る物理が倫理と相即する。これこそ陽明が求めていたものであったと共に、陽明が物理に満足せずその中に倫理を求めたということは、倫理がなくては物理は心に於いて意味化されないということでもある。婁一斉が担ったのは、物理には倫理が枢要であることを自覚させたことである。心と物の関係に、儒教的倫理が加わってはじめて陽明における自得が達成せられたのである。

13 フレイザーの共感呪術については以下の拙著を参照。『フレイザー「金枝篇」のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2022年。

14 西田幾多郎「人間的存在」、『西田幾多郎全集』第9巻、1965年、14頁。

15 Immanuel Kant, Grundlegung zur Metaphysik der Sitten, 1785, VI 428.

16 例えば、以下の文献参照。村山保史「カントの他我認識論―その可能性と限界」、現代カント研究会編『カント研究8―自我の探求』晃洋書房、2001年、所収。隠岐理貴「カントと他我の問題―崇高なものの概念を手がかりに」早稲田政治公法研究、第90号、2009年、所収。

17 フォイエルバッハの「他我」に関して、以下の拙著を参照。『フォイエルバッハの社会哲学―他我論を基軸に』社会評論社、2020年。なお、「自己」は“ego”で「自身」は“self”という区別を私が重視する根拠は、畏友の故柴田隆行(1949-2021)との研究交流に起因している。そのメール交信記録(柴田→石塚)を最小限引用しておく。

From: SHIBATA Takayuki /To: 石塚正英 /Date: 2020/11/29, Sun 10:01/『アリストテレス全集』第13巻(加藤信朗訳、岩波書店)1170b6に書かれています。/「優れたひとは、自分自身に対するのと同じように友に対するものであれば(友はもう一人の自分であるから)――自分の存在がそれぞれのひとにとって望ましいものであるのと同じ程度、もしくは、似た程度において、友の存在は望ましものであることになる。」/アリストテレスの考える「もう一人の自分」は、他者を自分分身、つまり自分の延長線上に「他者」なるものを置いてみる、われわれ(フォイエルバッハの考えを支持する者)からすれば、否定すべき見方だと、私は考えます。「他者のうちに自己を見る」のではなく「自己のうちに他者を見る」という立場に「自己・他者」関係を転換したのがヘーゲルであり、それをフォイエルバッハはさらに先へ進めようとしていると私は考えるので、アリストテレスの他者論は後退でしかないと思います。/柴田隆行

18 石塚正英『母権・神話・儀礼―ドローメノン(神態的所作)』社会評論社、2015年、第4章「歴史における神話のアクチュアリティ」参照。

19 西田幾多郎『善の研究』、108頁。

20 石塚正英『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第12章、参照。

21 「ローカル・テクノロジー」「ローカルエナジー」に関する拙稿を以下に記しておく。「ローカル・テクノロジー論――収奪技術から還流技術へ」、『東京電機大学総合文化研究』第7号、2009年12月。

22 『利己的な遺伝子』の著者リチャード・ドーキンスの用語「ミーム」については以下の拙稿を参照。「ミームとジーン―複合科学的身体論のキーワード」、同『複合科学的身体論―21世紀の新たなヒューマンインターフェイスを求めて』北樹出版、2004年、第5章。ピエール・ブルデューの「ハビトゥス」については以下の拙稿を参照。石塚正英「地中海的ハビトゥスと量子世界観―ブローデルとブルデューを参考に」、『頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要』、Vol.8/No.11 2023.10.27.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kfa/8/11/8_1/_article/-char/ja

再録:石塚正英『原初性漂うハビトゥスの水脈』社会評論社、2021年、第12章。

23 小林秀雄『無常という事』新潮社、2003年、137頁。「美しさ」は外から内に入り込む。「美しい雪景色」が人の心をうつ。あたりまえのこと。美しいと感じるのは人の心だが、その要因は雪景色の方にある。小林秀雄「当麻」(1942年)から―

僕は、無要な諸観念の跳梁しないそういう時代に、世阿弥が美というものをどういう風に考えたかを思い、其処に何んの疑わしいものがない事を確かめた。「物数を極めて(「風姿花伝」中の言葉、数々のわざを学び極め、の意:脚注)、工夫を尽して後、花の失せぬところをば知るべし」。美しい「花」がある、「花」の美しさという様なものはない。彼の「花」の観念の曖昧さに就いて頭を悩ます現代の美学者の方が、化かされているに過ぎない。肉体の動きに則って観念の動きを修正するがいい、前者の動きは後者の動きより遥かに微妙で深淵だから、彼はそう言っているのだ(137頁)。

24 坂本賢三「技術の発生と転回」、大森荘蔵ほか編集『技術 魔術 科学』、20頁。

25 ヘロドトス、松平千秋訳『歴史』I, 132. 岩波文庫、上巻、2007年、107頁。

26 アインシュタイン・インフェルト『物理学は如何に創られたか―初期の観念から相対性理論および量子論への思想の発展』(上巻、岩波新書、2013年、96頁)には、科学至上主義への批判と評価できる主張が綴られている。「地球が一つの大きな磁気双極子であるということです。これがなぜ事実なのかを説明する根拠など、いささかもありません。“There is not the slightest trace of an explanation as to why this is true.”Albert Einstein and Leopold Infeld, The Evolution of Physics――The Growth of Ideas from Early Concepts to Relativity and Quanta, Simon and Schuster New-York 1942, p.86.

27 「量子ビーム (1)量子ってなあに」、文部科学省ホームページhttps://www.mext.go.jp/a_menu/shinkou/ryoushi/detail/1316005.htm

28 物神としての量子の性格について、私は以下の拙稿において縷説している。「量子の呪術的性格―妖怪呪術・商品物神・不気味な量子」、『頸城野郷土資料室学術研究部研究紀要』、Vol.9/No.14 2024.10.02.

https://www.jstage.jst.go.jp/article/kfa/9/14/9_1/_article/-char/ja

再録:『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年、第3章。

29 古事記に登場する「アシカビ」は、神話学や宗教学、民俗学などにとてもゆたかな素材を提供している。詳しくは以下の拙稿を参照。「『記・紀』に登場する「アシカビ」の物質性」、『歴史知の百学連環―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第12章。

〔付記〕本文中の「最近の我が研究―葬送文化・即身成仏・量子力学・大乗仏教・儒学思想―のすべて」に関連するが、近々私は、本稿を含めて次の2著作を柘植書房新社から刊行する予定でいる。

『人類の内なる原初性―アリスティッポスからシュペングラーへ』

『マジカルな合理精神とリアルな信仰儀礼―文明を支える原初性』

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13975,2025.08.23)