石塚正英

はじめに

旧高田藩の城下町に生まれ育った私は、幼い頃、大寒の夜な夜な、うちわ太鼓を叩きお題目「南無妙法蓮華経」を唱えつつ拙宅前の雁木通りを足早に行き交う鍛錬者の行列に不安を覚えたものだった。ドップラー効果のように強弱を伴いながら近づいては離れゆく太鼓の響きが、幼児の心中を揺らしたのである。長じて寒修行の歴史や意味を知れば、日蓮宗の僧侶や信徒らの真心がわが身に染みてきた。日蓮のリアリズムである。比較民俗学の見地で言うと、太鼓叩きはドローメノン(神態的所作)であり、お題目連呼はレゴメノン(神語的唱誦)である。

ところで、日蓮に関する文献を読んでいて、量子物理学のアインシュタインやハイゼンベルクが仏教に関心を持ったことがある、との書き込みに出くわした。中山正和「「法華経」の読み方」に含まれる以下の文章である(/は改行箇所)。

「妙法蓮華経」には、いま現代物理学で推測するような事実をその当時すでに予測していたと思われることがいくつも書かれている。アインシュタインとかハイゼンベルクなどの天才的物理学者が仏典に強い興味を示していたことも事実である。/もちろん、これらの学者は仏典を信仰の上から読んだのではあるまい。物理学という、「物の理くつ」を考えるのだから、その「物」とは何か、と、つきつめて行くのは当然のことであって、つきつめてみたらどうやらこの「物」には実体がないことを認めざるを得なくなった。それが仏典には、物理学とは全くちがった方法だが極めて理路整然と解き明かしてあったとなれば、物の理くつを究めようとするものはこれに興味をもつのが当りまえなのである。/仏典は合理主義で書かれたものではない。とくに「妙法蓮華経」はイメージの世界である。(☆01)。

日蓮のドキュメント集成にアインシュタインが関連付けられているので驚いたが、著者の中山正和は物理学の専門家でもあるから、読後すぐに納得した。「妙法蓮華経(法華経)」はイメージの世界だという。イメージを表象と理解すれば、量子力学の単位である「量子(quantum)」とて、極小の物質とはいえ実体でなく、計算によって求められた表象である。そのイメージが存在する世界はどこか。ダルマ(dharma)としての「法華経」も量子も、現実世界には存在しない(☆02)。物理学は仏理学にリンクすると称しても問題ない時代となってはいるが、量子についてはその専門家たちの一部が、古典物理学は打破された、量子世界こそ現実となったのだ、というような物言いで空を切っている。

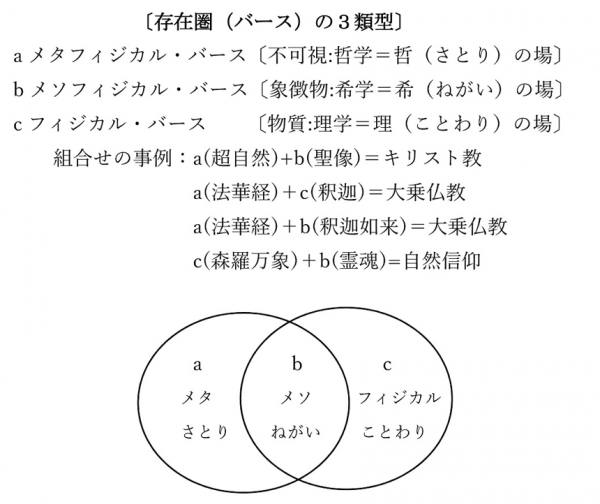

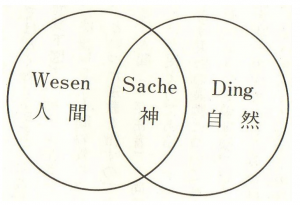

「法華経」は、歴史的・地上的存在だった段階の人間釈尊が、涅槃に至る以前の8年間に説いたものである。正式には「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ(Saddharma-Puṇḍarīka-Sūtra)」と称して、超然たる「法(ダルマ)」である。その際、人間釈尊が生きた現実世界を私は「フィジカル・バース(自然的圏域)」と呼ぶ。涅槃の後、釈尊は「如来(タターガタ)」とされた。超然たる大日如来や阿弥陀如来と同等になった。その超自然的世界を私は「メタフィジカル・バース(超自然的圏域)」と呼ぶ。超然たるダルマを説いた釈尊自身は人間だったので、彼は中間的な存在である。神の子イエスを生んだマリアと同類であり、その半自然的世界を私は「メソフィジカル・バース(半自然的圏域)」と呼ぶ。超然たる如来たちと釈尊は出自が異なる。もとは人間だったが後に神格化された存在(神となった人)を、通常は「人神(man-god)」と称する。キリストのような正反対の存在(人となった神)は「神人(god-man)」と称される。人間釈尊は「フィジカル・バース」に暮らしていたが、如来となった釈尊は「メソフィジカル・バース」に住まうこととなったのである(☆03)。もっとも、大乗の世界で釈尊はア・プリオリすなわち先天的・先験的に如来ではあるが。なお、上に列記した3種のバースについて、私はこれを〔存在圏(バース)の3類型〕と題する図表(右図参照)にまとめている。

「法華経」は、歴史的・地上的存在だった段階の人間釈尊が、涅槃に至る以前の8年間に説いたものである。正式には「サッダルマ・プンダリーカ・スートラ(Saddharma-Puṇḍarīka-Sūtra)」と称して、超然たる「法(ダルマ)」である。その際、人間釈尊が生きた現実世界を私は「フィジカル・バース(自然的圏域)」と呼ぶ。涅槃の後、釈尊は「如来(タターガタ)」とされた。超然たる大日如来や阿弥陀如来と同等になった。その超自然的世界を私は「メタフィジカル・バース(超自然的圏域)」と呼ぶ。超然たるダルマを説いた釈尊自身は人間だったので、彼は中間的な存在である。神の子イエスを生んだマリアと同類であり、その半自然的世界を私は「メソフィジカル・バース(半自然的圏域)」と呼ぶ。超然たる如来たちと釈尊は出自が異なる。もとは人間だったが後に神格化された存在(神となった人)を、通常は「人神(man-god)」と称する。キリストのような正反対の存在(人となった神)は「神人(god-man)」と称される。人間釈尊は「フィジカル・バース」に暮らしていたが、如来となった釈尊は「メソフィジカル・バース」に住まうこととなったのである(☆03)。もっとも、大乗の世界で釈尊はア・プリオリすなわち先天的・先験的に如来ではあるが。なお、上に列記した3種のバースについて、私はこれを〔存在圏(バース)の3類型〕と題する図表(右図参照)にまとめている。

さて、本稿では、釈尊の遺骨に象徴される「仏舎利」信仰、仏の位に到るための「坐禅」、それに地下から涌出してくる菩薩すなわち「地涌の菩薩」を事例にとって、イメージ、イマジナリーとしてよりもリアル、リアリズムとしての宗教を分析してみたい。宗教におけるリアリズムの追究である。主な討究対象は、鎌倉仏教の道元と日蓮である。

1.道元の仏舎利

道元(1200-1253)は、栄西(1141-1215)の戒法を継承する臨済宗の明全(1184-1225)に従って南宋に渡り、曹洞宗の天童山如浄(1163-1227)に学んで帰国した。その折、道元は南宋で客死した明全の遺骨を南宋から日本に持ち帰った。仏教研究者青龍宗二の「道元禅師と明全和尚との思想的関係」によれば、栄西の戒法は以下のようだった。

自らは日本天台の戒律的伝統に従わないで、中国仏教一般の戒律的立場を踏襲していたのである。(中略)すなわち戒律は悪を避けるためにあり、そのためには小乗戒も大乗戒もともに遵守すべきであって、本来戒そのものには本質的に大小という区別があるのでなく、要はそれを受け持つ者の精神的態度の如何にかかわるものとするのである(☆04)。

栄西の立場、「戒律は悪を避けるためにあり、そのためには小乗戒も大乗戒もともに遵守すべき」という、いわゆる兼受戒的発想は明全にも受け継がれた。その発想は、私にはずいぶん寛容的に思えるが、道元はそうならなかった。青龍宗二によれば、道元の立場は「大小戒の思想的対立性を止揚したところの脱落大小乗戒であり、大小乗戒の未分化という仏法の源底に帰入せしめたところの根本戒である」(☆05)。栄西と明全は大小乗戒兼受(兼受戒)の立場をとったが、道元は「大小戒の思想的対立性を止揚したところの脱落大小乗戒」の立場をとった。そして、向かった先は「大小乗戒の未分化という仏法の源底に帰入せしめたところの根本戒」だという。それは前二者との絶縁でなく批判的継承を意味している。これぞ、名にし負う道元禅師である。なにか、西田幾多郎の「純粋経験」が思い起こされる(☆06)。「仏法の源底」とは、むろん釈尊の教えである。それは、私の用語に置き換えれば、原始仏教でなく〔原初的仏教〕であり、〔文明を支える原初性〕である(☆07)。その第一は坐禅である。道元は、のちに弟子の懐奘(えじょう)がまとめた『正法眼蔵随聞記』の中で、こう語っている。(/は改行)

仏像、舎利は、如来の遺骨であるから、恭敬しなければならないとはいえ、ひとえにこれだけを仰いで悟りをえようと思うのであれば、それはかえって邪見である。天魔、毒蛇に支配される因縁となる。仏の教えに、〔仏像、舎利をあがめることは〕功徳があるとしるしてあるから、人間、天上の福運となることは、生きた釈尊をあがめるのと同じである。(中略)〔しかし、〕このことによって、仏の悟りをえたと執着することは、あやまった見解である。/仏の子というのは、仏の教えにしたがい、まっすぐに仏の位に到るためには、ただ、教えにしたがって、さまざまな努力をつくさなければならない。その教えにしたがう真実の修行とは、すなわち、今この修行道場で中心とする座禅の一行だけをひたすら、ただ行なうことである。これを考えてみよ(☆08)。

「仏像、舎利をあがめること」だけでは、「それはかえって邪見である」。仏の悟りをえたことにはならない。ひたすら「座禅の一行」に勤しむことが肝心である。先ほど、道元は明全の遺骨を南宋から持ち帰った、と私は書いた。それは師に対する私淑の念からだけではない。仏舎利崇拝において「生きた釈尊をあがめる」ことと、坐禅をとおして「まっすぐに仏の位に到る」こととは、「大小乗戒の未分化という仏法の源底」に至る作法と理解できるのである。釈尊の遺骨を収めたとされる仏塔(舎利塔・舎利殿)は、経典を収める宝塔(法舎利塔)と並んでこもごもとなり、その区別は意味を減じていく。ただし、その傾向に逆らうように、法(ダルマ)=経典の代表たる「法華経」は釈尊の身体を伴って、生きる信徒の内に入っていった。その現代への遺蹤こそ、幼少期の私が怖れつつ体感した日蓮宗信徒の寒修行なのだろう。

日蓮に触れるのはまだ早い。道元を論じることが優先される。仏性と人間身体に関連する道元の考えが、「正法眼蔵随聞記」にこう記されている。

〔引用1〕人びとにはみな仏性があるのだ、いたずらに卑下してはならない。(中略)仏、菩薩は、人が求めて来たときは、からだの肉や手足を斬って与える(☆09)。

〔引用2〕釈尊の生存中でも、〔弟子たちが〕ことごとくすぐれた能力をもっていたというわけではない。大乗、小乗の律蔵によって、もろもろの比丘たちのことを考えてみるに、常識では考えられないようなまちがった心を起こすこともあった。けれども、のちには、みな道をえて阿羅漢となった。だから、われわれも、悪く劣っているとはいうものの、発心し、修行すれば、道をえることが出来ると知っているからこそ、発心するのである(☆10)。

「人びとにはみな仏性があるのだ」から、また仏や菩薩は人に「からだの肉や手足を斬って与える」のだから、地上は穢れっぱなしというわけでもなかろう。「釈尊の生存中」という表現は、釈尊が地上の人間であったことの残響・余韻を漂わせている。ただ、それは外的な理解(感受)にすぎない。そのような一見無定見にも思える仏と人との相互関係を見定めるためには、内的な理解(理路)として、道元の「即身成仏」論を検討する必要がある。その際、道元が比叡山で修行した折に学んだだろう最澄の「即身成仏」論を参考にしてみたい。仏教学者の田村晃祐は、「日本仏教の脊梁・最澄」において以下の記述を成している。

〔引用1〕だいたい無量の衆生がその仏の説法を聞いて悟りを得、迷いの世界に退くことのない地位に到達したということは、円教(天台宗)に説く三種の不退の一を意味しており、すなわち教化を受けた者がその肉体のままで仏になったことを願わしている。また無量の衆生が未来に仏になるであろうとの仏の予言を受けることができたということは、その肉体のままで予言を得たことを顕わしている(☆11)。

〔引用2〕『法華経』の力をもって普賢菩薩の身体を見ることができ、普賢菩薩の身体を見るので、自分のこの身体のままで宗教的瞑想および空に達する智力を得ることができると知るべきである(☆12)。

ここでは最澄における即身成仏が解説されている。「教化を受けた者がその肉体のままで仏になった」、「自分のこの身体のままで宗教的瞑想および空に達する智力を得ることができる」。もう一例、大久保良峻「即身成仏思想」に記された最澄の即身成仏論を確認しておく。

最澄のいう即身成仏とはどのようなものだったのであろうか。最澄の即身成仏思想は『法華秀句』巻下の即身成仏化導勝八に示されるが、それは『法華経』提婆達多品に基づく龍女成仏に基盤を置くものなのである。この龍女成仏こそが、日本天台における法華円教即身成仏論の中心になっていく(☆13)。

本稿では、「龍女成仏」との絡みには入り込まないでおく。それよりも、比叡山で最澄(天台宗)の影響下に修行を果たした道元の立ち位置はどうだったのか。例えば仏教学者の清野宏道は「道元禅師における成仏思想の射程」において、以下の記述を成している。

道元は即身成仏を明言しているわけではないが、心身一如を前提とした不断の修証をもって「行持道環」の即身是仏を表明していること等からすれば、その修証論は身心不二の即是作仏といい得る(☆14)。

少々歯切れの悪い説明ではあるが、道元の即身成仏論として、概ね了解できよう。「心身一如」から説き起こす道元ならではの即身成仏は、仏の位に到るための坐禅と釈尊=仏舎利崇拝とが絡まったマトリックス上の半自然思想である。汎自然思想としても理解を得られるならば、なおそうしたく思う。

2.日蓮の地涌菩薩

鎌倉仏教の研究者である尾崎綱賀は、論稿「希望の宗教、日蓮=『法華経』のこと」において、釈尊の教えに関して、次のようにまとめている。

『法華経』の特徴を簡潔に言えば①誰もがこの経典を信じてその教えを守るならば平等に仏と成ることができる(一乗妙法)。②釈尊は単なる歴史上の人物ではなく、久遠、すなわち無限の過去世から法を説き、人びとを守り、また未来も守っていく(久遠実成)。以上の二点に尽きるであろう(☆15)。

2025年公開の以上のまとめのうち、②について、私は少々補足の説明をなしたく思う。それは「単なる歴史上の人物ではなく」についてである。尾崎綱賀の書き方からは、歴史上の人間釈尊は涅槃後の如来釈尊に劣るような印象を受ける。そうではないだろう。涅槃の前後において、存在圏の類型が違うのである。「法華経」を説くまでの人間釈尊にこそ「法華経」の特徴が読まれるはずなのである。そのことは、尾崎自身も旧著『日蓮―現世往成の意味』(1999年)にはっきり記している。以下に引用する。

〔引用1〕日蓮にとって一番大切なことは、たとえ、悲惨な世の中であっても、この世に生まれてきた以上は、死後の世界に憧れるべきではなく、この現実の社会をより一所懸命に生きることであった。/彼のばあいは、その具体的方法として『法華経』を信仰し、「南無妙法蓮華経」と唱えることだったのである。

〔引用2〕日蓮は、『法華経』を捨てるどころか、ますます深く信仰し、みずからを「法華経の行者」と呼び、さらには自身を上行菩薩になぞらえた。/上行菩薩は『妙法蓮華経』従地涌出品第十五に登場する、大地の虚空界から地上に涌出した無量千万億の菩薩の中の四導師の一人である。/この地涌の菩薩たちは、天から舞い降りて来たのではなく、あくまで地の下から涌き出てくるのである(☆16)。

日蓮が紛れもない地上主義者であること、地下から地上に涌き出る地涌菩薩(上行菩薩)の一人を自称していることを、尾崎は明記している。そればかりではない。尾崎1999年著作の副題にある「現世往成」は著者の造語であって、それは「この世で仏とな(成)って、安心の境地で死ぬ(往く)〜ということを表す」(☆17)。尾崎の造語は、けっしてまったく根拠のないものではない。平安から鎌倉への末法思想の時代、弥勒信仰が流行した。普段は兜率天において修行中の弥勒菩薩は、この危機に及んで衆生を救済しようと、地上に出現する。その際、出現の経路は地涌、すなわち地下からの涌出である。曼荼羅や兜率天の世界と地涌の世界では類型が違う。地上的な類型に出現する弥勒菩薩は「地涌の菩薩」であり、「法華経(妙法蓮華経従地涌出品十五)」の中では次のように説明されている。

この諸(もろもろ)の菩薩は、地より出で已(おわ)りて、各(おのおの)、虚空の七宝の妙塔の多宝如来と釈迦牟尼仏との所(みもと)に詣で、到り已って、二世尊に向いたてまつりて、頭面に足(みあし)を礼し、乃至、諸の宝樹の下の師子座の上の仏の所にても、亦、皆、礼を作して、右に遶(めぐ)ること三帀し、合掌し恭敬し、諸の菩薩の種種の讃法をもって、以て讃歎したてまつり、一面に住在して、欣楽(ごんぎょう)して二世尊を瞻仰(あおぎみ)たてまつる。この諸の菩薩・摩訶薩(まかさつ)は、地より涌出して、諸の菩薩の種種の讃法をもって、仏を讃めたてまつるに、かくの如くする時の間に、五十小劫を逕たり。この時、釈迦牟尼仏は、黙然として坐したまい、及び諸の四衆も亦、皆、黙然たること十小劫なり。諸の大衆をして半日の如しと謂わしむ。その時、四衆は、また仏の神力をもっての故に、諸の菩薩の、無量百千万億の国土の虚空に遍満せるを見る。この菩薩衆の中に、四の導師あり。一をば上行(じょうぎょう)と名づけ、二をば無辺行(むへんぎょう)と名づけ、三をば浄行(じょうぎょう)と名づけ、四をば安立行(あんりゅうぎょう)と名づく(☆18)。

日蓮は、この四種の菩薩中、上行菩薩をわが身に重ねる。佐渡流罪中の1273年4月、日蓮は一谷で『観心本尊抄』を書き下ろす。その中で、弟子や信徒に対する回答の形で、こう力説している。

(十七)質問いたします。十界互具という言葉の意味は、これまでの説明であきらかになりました。(中略)わたしたちのような凡人の愚かな心にも、崇高な仏界が具備されていることを、よくよく納得させ、信じさせてください。(中略)/質問にお答えいたします。あなたはすでに、『法華経』 の「方便品」に、「如来は、たった一つの大きな仕事(唯一大事の因縁)を成し遂げるために、この世に出現なさる。具体的にいうと、如来は、この世の生きとし生けるものすべてに、如来の知見を開示し、心身を浄化させるために、この世に出現なさる。如来は、この世の生きとし生けるものすべてに、如来の知見を教えるために、この世に出現なさる。如来は、この世の生きとし生けるものすべてに、如来の知見を悟らせるために、この世に出現なさる。この世の生きとし生けるものすべてを、如来の知見を実現する道にみちびくために、この世に出現なさる」(四仏知見の文)と説かれているのを見聞きしているはずです(☆19)。

読んで字のごとく、如来釈尊は「この世に出現なさる」のである。ただ、その姿は上行菩薩となった日蓮においてのことだろう。日蓮オリジナルの即身成仏論であり、救世主日蓮の出現か、と見紛う。そこにこそ日蓮思想のリアリティが輝きを放っている。日蓮にすれば、ことほど左様に、如来釈尊と人間釈尊が手に手をとってわが身において末法の世をスクラップ&ビルドするはずなのである。日本神話におき換えるならば、日蓮は、天津神と国津神を取り結んで地上に国土(葦原の中つ国)を建設したニニギに喩えられようか。

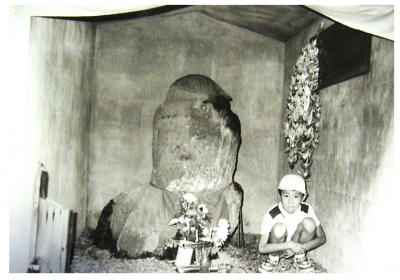

ところで、日蓮に直接関係しない件だが、1991年8月、新潟県中頸城郡妙高村(現新潟県妙高市)の関山神社で石仏による雨乞い儀礼を調査した折り、私は偶然ながら地涌の菩薩に出逢った。「石仏一号」(右写真)である。地元の笹川清信翁にインタビューした資料から、関係個所を以下に引用する。

ところで、日蓮に直接関係しない件だが、1991年8月、新潟県中頸城郡妙高村(現新潟県妙高市)の関山神社で石仏による雨乞い儀礼を調査した折り、私は偶然ながら地涌の菩薩に出逢った。「石仏一号」(右写真)である。地元の笹川清信翁にインタビューした資料から、関係個所を以下に引用する。

【石塚】石仏がおかれていた古い状態は、どのようでしたか。

【笹川】ここへ登ってくる道が三方向からありました。北沢方面と仲町、それから小野沢からのがありますが、その三方向から来る道の端に全部並んでいたものです。

【石塚】それは野仏というか、あるいは田圃の畔とかにあるのではなく、すべて道端にあったのですか。

【笹川】みんな道端です。昔の道ですから、せいぜいあって六尺、人間が歩くだけくらいの道しかないんです。その道端に、多いところでは五体、あるいは三体、二体という具合に並んでいましてね。それで、一番下にあったのが、一番大きいものなんです。

【石塚】それがいまは石仏一号と名付けられているものですか。

【笹川】はい、いま一号となっているものが一番大きいものなんです。こちらの、北沢の方から来るのは、道に沿って登って来るに従って、大きいものから小さいものになって、それで妙高堂にあったものが一番小さいのです。

【石塚】ところで、その石仏群には、いったいどのような願をかけたものでしょう。あるいは時代によって様ざまなのでしょうか。東頸城の法定寺石仏群の場合は雨乞いが中心なんですが。ここのはどうなのでしょう、何か特別の信仰はありましたか。

【笹川】信仰としては弥勒信仰が根差していて、兜率天に昇れるようにというのと、弥勒様が下界へ降りて来てこの世の中を救ってくれるようにとの願いをこめて信仰したようです。

【石塚】そうしますと完全に仏教的な信仰であって、民間信仰に特徴的な現世利益を願うというような類いのものではない、ということですか。

【笹川】そういう信仰はありません。

【石塚】そうですか。むしろ末世だから、現世での救済とか世俗の利益だとかへの願いは捨て去っているというか、断念している、といったふうだったのですね(☆20)。

笹川清信翁は、同地域の石仏がみな膝までしかない理由として、こう語られた。この石仏に足ができると世の中は平和になるというような願いを込めた。だから膝までしか彫らなかったようだ、と。こうした観念は、仏教では弥勒の出世ということになろうが、民俗学的な見地からすると、〔石の生長〕ということである。初めは膝から下が地中に埋まっていた石仏が、やがて村人の願いに応じて、或いは世の中の情況に応じて、脚をも地上にあらわすようになる。つまり石そのものが生長する。これに類似した説話は日本の各地にあるが、琉球にもある。伊波普猷『をなり神の島』には次のように記されている。「私は子供の時分、二人の老人が山を前にして、まじめにあの石はこの頃かなり生長した、と話し合っているのを聞いたことがある。特に湿気を含んでいる軟らかい岩石、わけても地から生え出したようになって、しかも樹木を戴いているウフシに生命があると思っているのは無理もない。そうしたことから、自然昔の祖先たちが弄んでいた石名子の石の一つが生長して、村のウフシになったという民間伝承なども出来たに違いない」(☆21)。

君が代に「さざれいしの、いわおとなりて、こけのむすまで」の歌詞(『古今和歌集』巻第七賀歌「わがきみは 千代に八千代に さざれいしの いわおとなりて こけのむすまで」に関連)がある。これも〔石の生長〕に関係している。最初は細石(さざれ石)だったものがやがていわお(巌)に生長していくのである。悠久のときの流れを表現している。この〔石の生長〕現象を、鍾乳石(石筍)の生長に想定して科学的に説明しようとする努力もあるが、こうした伝承は農耕儀礼などの習俗とともに歩んできたもので、不合理な解釈こそ時代毎・地域毎の理屈にあうのである。「法華経」に挿入されている地涌の菩薩にも、西アジアからインドにかけてのそうした民間信仰・習俗伝承が潜在しているに違いない。そうした儀礼文化、生活文化を背景にしつつ、法華経思想は確実に日蓮を捉え、彼は彼なりのオリジナルに組み替えたのだった。

3.道元と日蓮のリアリズム

仏教学者の山野俊郎は、「日蓮聖人の霊山浄土観―「浄土再会」の場としての霊山浄土」において、主に鎌倉仏教を対象にして「浄土」の類型化を試みている。①ある(在る)浄土、②なる(成る)浄土、③ゆく(往く)浄土である。必要部分を引用する。

まず「ある浄土」とは、この現実の娑婆世界に即して浄土をみていく「娑婆即浄土」の考え方であり、具体的には、究極的な浄土としての常寂光土を指します。(中略)/次に「なる浄土」とは、「浄仏国土」(仏国土を浄める)の思想観にもとづく浄土観であり、菩薩行の実践によって、浄土をこの現実社会の中に実現することをいいます。(中略)/そして「ゆく浄土」とは、死後におもむくべく来世に立てられた浄土(死後の来世浄土)のことです。この浄土の代表的なものが、浄土経典に説かれる阿弥陀仏の西方極楽浄土です(☆22)。

さて、少々強引ではあるが、上記の3類型各々に鎌倉仏教の開祖を当てはめてみるならば、①は道元であり、②は日蓮であり、③は親鸞だろう。道元は『宝慶記』においてこう記している。

和尚がある時、私を呼び寄せて教えて言われた。君は年は若いが、大いに古仏の風貌がある。必ず深山幽谷に住んで、仏祖出現のもととなる身体(仏祖の聖胎)を大切にして修行に精進しなさい。きっと昔の祖師がたの実証した境地に至るであろう。その時私は立って、/和尚の足元に礼拝した(☆23)。

ここに記されている「和尚」とは南宋の曹洞宗僧侶、天童如浄(1163-1228)である。「仏祖」とは釈尊のことであるとともに、摩訶迦葉(まかかしょう)を第一祖とする帰依者で、仏法を体得した禅僧を指す。人間の身体は「仏祖出現のもととなる身体(仏祖の聖胎)」だというのであるから、浄土は人間身体のかかわる圏域に存在する。『宝慶記』からもう一箇所を引用する。

兜率天に生れ、兜率天から下り、出家し、苦行し、悪魔を降伏(ごうふく)し、成道し、常に乞食(こつじき)の生活をし、涅槃に入られるまでも、みな仏の衆生を教化するお仕事である。それを見聞する衆生は、みな利益を得るのである。だから 〔仏の説かれたところは〕、すべてが了義であるということをよく知らなくてはならない。仏法の中で、それらのことを説きつくすのを了義経と名づける。これが仏祖の教えである(☆24)。

この引用文では、釈尊は兜率天に生まれたとある。本稿冒頭に掲げた〔存在圏(バース)の3類型〕と題する図表を見返してみる。それに照らし合わすと、兜率天は浄土(メタフィジカル・バース)ではなく、成仏手前の菩薩たちが存在する世界(メソフィジカル・バース)である。弥勒菩薩を中央に据えた曼荼羅は兜率天曼荼羅であり、浄土を描いたものではない。それに対して、大日如来や阿弥陀如来など超越神を主尊とする曼荼羅は浄土世界(メタフィジカル・バース)であり、そこに描かれた釈尊は釈迦如来(超越神)となっている。「兜率天から下り、出家し、苦行し」て人生を過ごす人間釈尊は、その限りではメソフィジカル・バースの生まれでフィジカル・バースに降りる設定となっている。道元の理解の限りで、釈尊は生まれも育ちも生粋の、フィジカルな人間ではなさそうだが、仏祖はこの地、①ある浄土で衆生救済にあたり、それを見聞する衆生は、みな利益を得る。日蓮の描く浄土は、地涌の菩薩が地下から出現して、この地に実現してくれる。浄土はこの地に②成るのである。そして親鸞の描く浄土は、阿弥陀如来が存在する遥か西方の地にあって、人々はそこまで③往くことになる。

以上の3類型は、みなどことなくリアリズムを醸し出している。天上界が介在したり見えたりしなくて、神々しくないのである。私が道元に見いだすキーワードは仏舎利と坐禅、それに即身成仏であり、日蓮に見いだすキーワードは地涌である。いずれも土くさいが、それは東アジアの風土にマッチしている。その点で、鈴木大拙の『東洋的な見方』に書かれている「霊性」とは異質な印象を受ける。同書から関係する箇所を以下に引用する。

東洋の人は、すべて何ごとを考えるにしても、生活そのものから、離れぬようにしている。生活そのものに、直接にあまり役立たぬ物事には、大した関心をもたぬのである。そうして、その生活というのは、いわゆる生活の物質的向上ではなくて、霊性的方面の向上である。それゆえ、この方面を離れないように、物事を考えて進む。庭を作るにしても、何か心の休まるように、品性の高まるようにと構想を立てる。音楽を学ぶにしても、それがどれほど、その人の霊性的面に利することあるか否かと考える(☆25)。

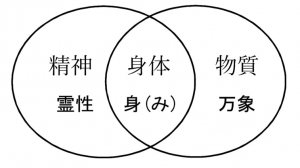

引用文中に「生活の物質的向上ではなくて、霊性的方面の向上である」と記されているが、私の場合、物質に対応するのは鈴木の言う「霊性」でなく、物質と霊性の交互的圏域に備わる「身(み)」である。「身が引き締まる」「身の程知らず」「身に覚えがない」などの慣用句にでてくる「身」である。「物の中身」でもある。精神と物質とのクロスする圏域としての身体のことでもある(右図参照)。それから、同じ鈴木大拙の著作『日本的霊性』には以下の記述が読まれる。

引用文中に「生活の物質的向上ではなくて、霊性的方面の向上である」と記されているが、私の場合、物質に対応するのは鈴木の言う「霊性」でなく、物質と霊性の交互的圏域に備わる「身(み)」である。「身が引き締まる」「身の程知らず」「身に覚えがない」などの慣用句にでてくる「身」である。「物の中身」でもある。精神と物質とのクロスする圏域としての身体のことでもある(右図参照)。それから、同じ鈴木大拙の著作『日本的霊性』には以下の記述が読まれる。

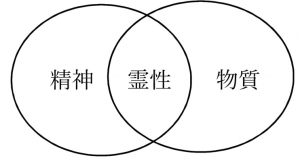

精神または心を物(物質)に対時させた考えの中では、精神を物質に入れ、物質を精神に入れることができない。精神と物質との奥に、いま一つ何かを見なければならぬのである。二つのものが対時する限り、矛盾・闘争・相克・相殺などいうことは免れない、それでは人間はどうしても生きていくわけにいかない。なにか二つのものを包んで、二つのものがひっきょうずるに二つでなくて一つであり、また一つであってそのまま二つであるということを見るものがなくてはならぬ。これが霊性である(☆26)。

禅に関する著作を英語で刊行したことがあるせいか、霊性に関する鈴木の説明は、はっきり言ってよくわからない。否定文が目につき、内容をダイレクトに示さない文がならぶ。一方では、霊性は「精神と物質との奥に」あり、「一つであってそのまま二つであるということを見るもの」が霊性である。「霊性を宗教意識と言ってよい。ただ宗教と言うと、普通一般には誤解を生じ易いのである」としつつ、他方では「霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる」としている。察するに、人間一般に備わる精神(作用)に宗教性が加わると「人間霊性の覚醒」が実現するということなのだろう。誤解を恐れず、ごく簡単に図式化すると、右のようになるだろうか。

禅に関する著作を英語で刊行したことがあるせいか、霊性に関する鈴木の説明は、はっきり言ってよくわからない。否定文が目につき、内容をダイレクトに示さない文がならぶ。一方では、霊性は「精神と物質との奥に」あり、「一つであってそのまま二つであるということを見るもの」が霊性である。「霊性を宗教意識と言ってよい。ただ宗教と言うと、普通一般には誤解を生じ易いのである」としつつ、他方では「霊性に目覚めることによって初めて宗教がわかる」としている。察するに、人間一般に備わる精神(作用)に宗教性が加わると「人間霊性の覚醒」が実現するということなのだろう。誤解を恐れず、ごく簡単に図式化すると、右のようになるだろうか。

ところで、ヨーロッパの歴史哲学・社会哲学を専攻する私は、山野俊郎が整理した浄土の3類型を見て、もう一つ④つくる浄土を構想してみた。私の構想圏域はヨーロッパなので浄土という語は使えない。よって表現を調整すると、④神とつくる楽土(コムニタス、communitas)である。この語は、神霊を軸に生活儀礼を共有する集団で、初期のキリスト教団や中世以降の村落共同体や自治共同体などを指す用語となっていく。信仰の共同をも意味する。ようするに、「ある」のでも「なる」のでも「ゆく」のでもない。「つくる」のである。その精神構造はもっとも原初的であって、おのずと生まれた森羅万象が人間や神を生み出すという天地開闢である。初発は神それ自体を創るところから始まる楽土=浄土である。その構えは非ヨーロッパにも見られ、先史的な事例はフェニキア神話に読まれる(☆27)。以下の最終節において、近代ヨーロッパの哲学・思想を参考にしながら、鎌倉仏教のリアリズムについて吟味してみたい。

4.フォイエルバッハの原初的信仰論

紀野一義は自著『「法華経」を読む』の中で、坐禅を精神鍛錬の道具に見立てるような人々を批判しつつ、道元禅師の讃歌を高らかに謳っている。

われわれが、今の自分の生きざまがいやになり、そんな自分とは違う理想の自分を思い描いてそれになろうとするのは、実にばかげたことである。いくら理想像を思い描いたって、それも自分の自我が生み出したものにすぎないのだから大したものじゃない。今の自分とそんなに違いはしないのだ。/さとりは、唯一筋に悟りの力にのみ助けられて、はるかに超えてやってくる。人間が修行したとか、努力したとか、考えたとかいってもたかが知れているのだ。/座禅したの、修行したの、という人間が、そのへんの人間よりももっと欲が深く、虚栄心が強く、自己顕示欲が強く、利己心が強いのは悲しむべきことである。/そんな僧侶や坐禅者ばかり見て来て、ほとほとそういう人間がいやになって来た私は、さとりよりははるかに超えてやって来る、仏さまからやって来る、という道元のことばを読んで、ほんとにその通りだ! と叫ばざるを得ないのだ(☆28)。

紀野の記している「はるかに超えてやって来る」のは時空のことでなく、自己(内面)のことだろう。内面において永遠と一瞬は繋がっている、とみなす私はそう思う。前節に記した④神とつくる楽土(コムニタス)は、ルター以後は人々の間(教団)のほか、諸個人の心中に置かれるようになった。そうであれば、内的な浄土はアラヤ識(阿頼耶識)に似ていることだろう。私は自然崇敬者であって仏教徒でなく、いわんや唯識派ではないが、アラヤ識とその周辺について、比較文明論的に考察して好奇心を抱いている。もしかすると、アラヤ識は古代インドの最高神バガヴァットの住まいかも知れない。汎神バガヴァットは人間を含む森羅万象に内在しているからである。人は、言葉であれ行動であれ、自ら認識したり経験したりしたことがらについては、たとえ記憶から消え去っても、個人意識の奥深い所に、その痕跡を残しておくとのことである。その場を、大乗仏教の唯識派ではアラヤ識(ālaya-vijñāna)と称する。アラヤはサンスクリット語で、貯蔵タンクのような意味で、蔵識とも漢訳される。その際、アラヤ識の中には心霊や魂魄の可動性も痕跡として存在しているのではなかろうか。私がそのように推論したくなる根拠は、アラヤ識は原初的信仰の一つであるフェティシズムに関係し、原初的信仰を探究する19世紀ドイツの哲学者ルートヴィヒ・フォイエルバッハの思想的立ち位置に関係しているからでる。

フォイエルバッハの文章を読んでいると、アラヤ識もどきに出くわす。石仏や木仏などのカミホトケが、あるとき眼の前の石ころや木片に変じてしまうのである。その逆もあり得る。フォイエルバッハの議論でいくと、石仏や木仏は形像(Bild)で、石ころや木片は事象(Sache)となる。関係個所を以下に引用する。

〔引用1〕自然宗教は表象と現実との間の顕著な矛盾であり、想像と真理との間の顕著な矛盾である。現実においては死んだ石または丸太であるものは、自然宗教の表象においては生きた存在者である。(☆29)。

〔引用2〕野生人の神または一般に粗野な人の神は変わりやすい存在者でありむら気な存在者であって、今日は善良であるかと思えば明日は邪悪であり、それ故に今日は尊敬の対象であるかと思えば明日は軽蔑の対象である。なぜかといえば野生人の神または一般に粗野な人の神が与えるはずのものは限定された対象、個別的な対象、偶然に依存する対象であるからである。(☆30)。

さて、フォイエルバッハ思想のいったいどこがアラヤ識=個人意識の奥深い所の痕跡、貯蔵タンクなのか。〔引用1〕では生命をもたない物在が「生きた存在者」と認識される思想圏域がアラヤ識であり、現実は表象の貯蔵タンクである。〔引用2〕では「むら気な存在者」である野生人の神がアラヤ識である。すべからく、物在と共にある原初の記憶がアラヤ識なのである。例えば、先史人や野生人にとって動物神は生き物としての動物自体であるが、文明人にとっては動物の背後か内奥かに潜む神霊こそが神なのである。端的に述べれば、先史人と文明人との間で価値が相互に転倒しているのである。仏舎利信仰者は坐禅修行者との間で相互に転倒し、地涌の菩薩信仰者は兜率天の菩薩信仰者との間で相互に転倒している。けれども、道元にとって根本は身をもってする座禅であり、日蓮にとって大切なのは身をもってする地涌菩薩信仰だった。私の用語で表現するならば、両者ともメタ(超自然)やメソ(半自然)でなく、フィジカル(自然)な地上が価値の位置取りだったのである。アラヤ識の貯蔵タンクは地上に存在している。道元と日蓮における信仰のリアリズムは地上にあったのである。両者のうち、道元はフィジカル・バースに踏みとどまって悟りを拓こうとしたが、それは個人の心中においての行為だった。それに引きかえ、日蓮の説く地涌菩薩は、フィジカル・バースにおける衆生救済という共同性を持っている。「法華経」というメタフィジカルな観念を共有しつつフィジカルの幸福を探究するという類まれな思想は、歴史貫通的な感動に値する(☆31)。それに対して、親鸞はメソとフィジカルの間の往復運動に注目した。その特徴は往相還相(おうそうげんそう)に読みこめる。その際、穢土と浄土の関係は往還的であれ、微妙に区別される。親鸞の描く浄土は、阿弥陀如来が存在する遥か西方の地にあって、人々はそこまで往く―他力的に表現すると、往かされる―ことになるのである。ただし、その遠隔性は「南無阿弥陀仏」の名号唱和によって〔永遠 ⇄ 一瞬〕的関係性に解消される。だから微妙なのである。

ところで、人間釈尊と如来釈尊との区別を見定めるべく参考にしている文献に、中国四大奇書の一つ『西遊記』がある。興味深い場面は孫悟空と釈尊との掛け合いの箇所である。暴れん坊の孫悟空は過信して尊大に振る舞い、觔斗雲(きんとうん)という名の雲に乗って自分の庭のように天空(天宮)を飛び回るのであるが、それは釈尊の手のひらにすぎなかった、という逸話である。物語の冒頭から少々引用する。

混沌未だ分かれず天地乱れ/茫茫渺渺(ぼうぼうびょうびょう)として人の見る無し/盤古 鴻濛を破りてより/開闢(あめつちひら)いて玆(これ)より清濁辯(わか)る(☆32)

これはこれは! なんと天地開闢ではないか。日本神話(古事記)の冒頭「天地(あめつち)初めて発(ひら)けし時」と同じである(☆33)。物質(マテリエ)そのものでなく、これに付与された観念(イデア)との関係において始原はきまる。真っ先に古事記に登場する葦芽(アシカビ)は、大地に芽吹く物質(Ding)であると同時に神でもある。フォイエルバッハのいう事象(Sache)である。フォイエルバッハはモノ=自然(Ding)と存在者=人間(Wesen)の接点に神(Sache)を置いたが、感性的存在の始源はまさにフォイエルバッハのいうSacheにあたる(右図参照)。モノなくてはいっさいが始まらない。だから、初めにモノの世界、私の区分で書き直せばフィジカル・バースがおのずと開けたのである。清濁辯れてから、花果山という「まことにりっぱな山」が生まれた。その山頂に石があり、「たえず天地の霊気、日月の精華を受け、長い間これに感応したものですから、心が通い合って、胎内に仙胞(こども)を宿すにいたりました」(☆34)。その子は、成長して孫悟空となるのである。事例は奈良仏教や鎌倉仏教と関係しないのだが、本稿のテーマにはおおいにかかわってくる。釈尊と孫悟空が掛け合いしている場所はどこなのか。釈尊と孫悟空は次のように自己紹介し合ってから賭けに興じる。

これはこれは! なんと天地開闢ではないか。日本神話(古事記)の冒頭「天地(あめつち)初めて発(ひら)けし時」と同じである(☆33)。物質(マテリエ)そのものでなく、これに付与された観念(イデア)との関係において始原はきまる。真っ先に古事記に登場する葦芽(アシカビ)は、大地に芽吹く物質(Ding)であると同時に神でもある。フォイエルバッハのいう事象(Sache)である。フォイエルバッハはモノ=自然(Ding)と存在者=人間(Wesen)の接点に神(Sache)を置いたが、感性的存在の始源はまさにフォイエルバッハのいうSacheにあたる(右図参照)。モノなくてはいっさいが始まらない。だから、初めにモノの世界、私の区分で書き直せばフィジカル・バースがおのずと開けたのである。清濁辯れてから、花果山という「まことにりっぱな山」が生まれた。その山頂に石があり、「たえず天地の霊気、日月の精華を受け、長い間これに感応したものですから、心が通い合って、胎内に仙胞(こども)を宿すにいたりました」(☆34)。その子は、成長して孫悟空となるのである。事例は奈良仏教や鎌倉仏教と関係しないのだが、本稿のテーマにはおおいにかかわってくる。釈尊と孫悟空が掛け合いしている場所はどこなのか。釈尊と孫悟空は次のように自己紹介し合ってから賭けに興じる。

私は西方極楽世界の釈迦牟尼尊者、南無阿弥陀仏だ。(中略)そもそもみどもは――天地の生みの子 霊は仙/花果山中の古猿さまよ。(中略、孫悟空が勝てば)天宮をそちらに譲り渡すとしよう。さもなくて、この手のひらから飛び出せなかったら、そちは下界にもどって、もとの妖怪になり、何劫か修行を積んだうえで、文句を言いに来るがよい。(☆35)。

二人が口上を述べ合っている場は、どうやら天宮と下界の中間であるらしい。私の区分で書き直せば、(b)メソフィジカル・バースである。ちなみに、天宮は(a)メタフィジカル・バースで、下界は(c)フィジカル・バースである。なお、孫悟空は「斉天大聖」と名乗ったが、それは天にも斉(等)しい大聖者の意である。

本稿のテーマに即してまとめるならば、鎌倉仏教の宗教改革者たちは、おおむね、釈尊と孫悟空による賭け事の場と同じ(b)類型に強い関心を抱いたということである。それを指して、私は鎌倉仏教のリアリズムと称しておきたい。リアリズムは(b)類型で顕著となるのである。

むすびに

本論は執筆し終わっているのだが、蛇足としてニュートンおよびカントが格闘した世界に言及して結びとしたい。新カント派の哲学者エルンスト・カッシーラーは『実体概念と関数概念』において、こう記している。

ニュートンの定式化にはじつは矛盾が残っている。〔彼によれば〕ひとつの例外もなく所与の諸事実からの帰納と理解されるはずの自然科学の〈諸法則〉が、結局は、絶対空間や絶対時間のような、経験世界とは別個の世界に属する〈対象〉に関連づけられているのである。じっさい、絶対空間と絶対時間は無限の神的な実体の永遠の属性と考えられているのだ(☆36)。

理神論者ニュートン! そこが面白い。科学知であれば、感性的な空間や時間を排除して絶対空間や絶対時間を設定するのだが、ニュートンの場合、「絶対空間と絶対時間は無限の神的な実体の永遠の属性と考えられている」、つまりニュートンの場合、科学知でなく宗教知or感性知となってしまうところがパラドキシカルだ! ところで、歴史的な時系列にしたがえば、ニュートンの発想こそ自然なのだ。

それから、「無限の神的な実体」というフレーズが意味深長だ。まずは、「無限」と「無」の関係を定める必要がある。「無限」には絶対空間と絶対時間が関係する。ところで、「無限」とは限りがない、という意味であり、接頭語の「無」は「ない」という形容詞である。そうであれば、名詞としての「無」には何が関係するだろうか。接頭語としての「無」は否定を意味する。「無意味」=意味がない。「無表情」=表情がない、など。けれども、意味のない状態や価値は、存在しないのでなく存在するとなれば、解釈は「~がない」という否定ですまされはしない。積極的に存在するといっても過言ではなかろう。「無意味」は何もないところでなく、新たな意味のあるところなのだが、その新たな意味を表現する対象が見えていなかった。あるモノ(Ding)に対応するコト(Sache)は、決して一対一だけではない。一対多だけでもない。あたかもキリスト教の汎神論のように、一対汎という場合もある。「汎」には、実体性でなく関係性が介在しているのである。例えば汎人間力は、自然と社会、世界と地域、過去と現在、それらが相互に連環する四次元マトリックスに立つ人間の力である。また、確率・統計的な量子力学は物理・実体的な古典力学を打破したと言われるが、そうではない。両者を基盤とするマトリックス力学・汎力学を樹立しただけのことである。

それから、カントであるが、彼は著作『純粋理性批判』において、以下のように主張している。

物質がいかなる物自体〔先験的客観〕(Ding an sich selbst〔transzendentales Object〕)であるかということは、なるほど我々にはまったく知られていない、しかしそれにも拘らず、現象としての物質の常住不変性は、何か或る外的なものとして表象せられるから、我々はこれを観察することができる(☆37)。

カントにおいて、対象である「物(Ding)」は、なるほど五感あるいは悟性・理性を介したイメージ(表象)としては存在するが、物自体(Ding an sich)は認識の外にあり超越的、不可知である。カントの立場に即してという限定つきだが、そのような対象を、私は「汎物体」と呼びたい。物自体は、物の背後とか裏面とかに実体として存在するのではなく、物との関係として存在する。その両世界を跨ぐ概念として汎物体はある。物は(c)フィジカル・バースに、物自体は(b)メソフィジカル・バースに位置どる。

すでに説明したとおり、「法華経」は紛れもなくイメージの世界だとして、そのイメージが存在する世界はどこか。超自然の圏域(メタフィジカル・バース)だろう。対して、それを説いた釈尊は歴史的現実の圏域(フィジカル・バース)に存在した人間だ。それが後に如来とされた。私なりの表現では「人神(man-god)」である。それは半自然の圏域(メソフィジカル・バース)に位置する。あるいは、別の表現をとるならば、「仏法」「法宝」は超自然(メタフィジカル)であり、それを末法(フィジカル)へ伝えるのは僧(僧迦、メソフィジカル)である。その際、仏(仏宝)とは釈尊であり、法(法宝)とは世界の理、すなわち「ダルマ」であり、僧(僧法)とは修行者の共同体、すなわち「サンガ(僧伽)」である。その共同体はフィジカル・バースに置かれる。

注

01 中山正和「「法華経」の読み方」、紀野一義責任編集『日本の名著8 日蓮』付録8(月報)、中央公論社、1983年、付録1頁。

02 私は、量子とダルマならぬ量子と魂魄とを対比させて議論を組み立てている。以下の拙稿参照。「クアンタム(量子)とプシュケー(魂魄)」、石塚正英『人類の内なる原初性―アリスティッポスからシュペングラーへ』柘植書房新社、2025年、第1章。

03 本文中に示した図表を用いて、私は量子力学について幾つか論文を公開してきた。以下の拙著を参照。『量子力学の陰日向―文明を支える原初性』社会評論社、2025年。

04 青龍宗二「道元禅師と明全和尚との思想的関係」、『駒澤大學佛教學部研究紀要』第31号、 2014年、229頁。

05 同上、238頁。

06 西田幾多郎の著作『善の研究』を読むと、ところどころに主客未分化や合一・統一という術語が記されている。「自己の意識状態を直下(じか)に経験した時、未だ主もなく客もない、知識とその対象とが全く合一して居る。これが経験の最醇なる者である」(西田幾多郎『善の研究』岩波文庫、2012年、17頁)。さらに説明すると、意識状態の端緒は「純粋経験」である。そして主客合一ないし統一が破れると「意味を生じ判断を生ずる」(同上、25-26頁)。しかるのち、宗教において、いや神において主客が合一し統一する、という。「神は人格的であるというも直にこれを我々の主観的精神と同一に見ることはできぬ、むしろ主客の分離なく物我の差別なき純粋経験の状態に比すべきものである。この状態が実に我々の精神の始(はじめ)であり終(おわり)であり、兼ねてまた実在の真相である」(同上、244-245頁)。西田の「純粋経験」とは、なによりもまず意識未分化・宇宙合一の端緒―基点、ドイツ語でAnfang―と関係する。端緒にはじまり端緒にかえる。循環する。その中間作用はすべからく〔未だ然らず〕なのである。その際、端緒は〔神〕であり、それに裏打ちされた〔愛〕である。石塚正英「未然形の純粋経験と連用形の歴史知―西田幾多郎小論」、同『歴史知のオントロギー―文明を支える原初性』社会評論社、2021年、第12章、参照。

07 〔文明を支える原初性〕というライトモチーフでもって、私は『歴史知のオントロギー』(2021年)から『量子力学の陰日向』(2025年)まで8点の著作を刊行している。なお、釈尊の教えを「原始仏教」としないで「原初的仏教」とするのは私のオリジナルである。前者は最初期を意味するが、後者は21世紀の現在にも通奏低音的・歴史貫通的に存在するものである。

08 道元、伊藤秀憲/東隆眞訳註『宝慶記・正法眼蔵随聞記』春秋社、2003年、129頁。

09 同上、154、159頁。

10 同上、233頁。

11 田村晃祐「日本仏教の脊梁・最澄」、福永光司責任編集『最澄・空海』中央公論社、1983年、237頁。

12 同上、246頁。なお、同書に収録されている最澄「願文」には、以下の記述が読まれる。「伏して願わくは、解脱の味を自分一人で飲み味わうことなく、また安楽の結果を自分だけで悟ることなく、この宇宙のあらゆる生き物が同じく立派な悟りの立場に登り、この宇宙のあらゆる生き物が、同じくすばらしい悟りの味を飲むことにしたい」(78頁)。「この宇宙のあらゆる生き物」が「同じくすばらしい悟りの味を飲む」とあるから、最澄は地上(フィジカル・バース)での修行、地上での悟りへの執着心が強い。

13 大久保良峻「即身成仏思想」、大久保良峻編『山家の大師最澄』吉川弘文館、2004年、97頁。

14 清野宏道「道元禅師における成仏思想の射程」『印度學佛敎學硏究』第66巻第2号、2018年、683頁。

15 尾崎綱賀「希望の宗教、日蓮=『法華経』のこと」、石塚正英監修/杉山精一・米田祐介編集『歴史知と現代の混迷――戦争、宗教、民族、感染症の諸相』柘植書房新社、2025年、207頁。

16 尾崎綱賀『日蓮―現世往成の意味』世界書院、1999年、「まえがき」iii頁。

17 同上、「まえがき」iv頁。なお、尾崎の別著『北条時宗と日蓮・蒙古襲来』(世界書院、2001年、146頁)には、以下の記述が読まれる。日蓮の地上主義、リアリズムが簡潔に表現されている。

『妙法蓮華経』本門如来寿量品で説かれた久遠の本仏が明かされたこのいま、本来の娑婆世界は、三つの災難やそれを四つに変化させ無限に繰り返すという四却を超越した永遠の浄土であることがわかった。/久遠の釈尊は、過去世において入滅したこともなければ、未来の世に生まれ変わることもない、永遠不滅の存在である。/しかも、この仏に教化される者も、その釈尊と同体なのである。つまり、我ら凡夫の自己の心にも三千の世界が具わっており、三種の世間である――/と、いうのである。/この現実の世界こそが永遠の浄土である、という。この世で生きたまま極楽往生ができるという。

18「妙法蓮華経従地涌出品十五」、坂本幸男/岩本裕訳注『法華経(中)』岩波文庫(全3冊)、2004(初1964)年、288-292頁。

19 正木晃『現代日本語訳 日蓮の観心本尊抄』春秋社、2023年、47-48頁。

20 石塚正英「関山神社・法定寺両石仏群探訪記」、同『歴史知とフェティシズム―信仰・歴史・民俗』理想社、2000年、56-57頁。

21 伊波普猷『をなり神の島(上巻)』平凡社(東洋文庫)、1973年、164頁。

22 山野俊郎「日蓮聖人の霊山浄土観―「浄土再会」の場としての霊山浄土」、『興隆学林紀要』第16号、学校法人法華学園興隆学林専門学校、2019年、67-68頁。

23 道元、伊藤秀憲/東隆眞訳註『宝慶記・正法眼蔵随聞記』春秋社、2003年、15頁。

24 同上、24頁。

25 鈴木大拙『東洋的な見方』岩波文庫、2005(初1997)年、29頁。

26 鈴木大拙『日本的霊性』岩波文庫、2005(初1972)年、16頁。

27 私は30年来、古代神話に確認される「成る・産む・創る」の区別を調査してきた。以下の拙稿を参照。「〔講演〕神話の3類型―天地開闢・国産み・天地創造(成る・産む・創る)」、同『歴史知の百学連環―文明を支える原初性』社会評論社、2022年、第2章。

28 紀野一義『「法華経」を読む』講談社現代新書、1982年、120-121頁。

29 Ludwig Feuerbach Gesammelte Werke , hg. v. W. Schuffenhauer, Akademie-Verlag, Berlin, 1969, Bd.10, S.43.

30 ibid., S.94.

31 ただし、現在、日蓮は信徒の一部により人神、メソフィジカル・バースの神と見なされており、地上の地涌菩薩というよりも兜率天のそれに想定されているきらいが無きにしも非ずである。

32 小野忍訳『西遊記(一)』岩波文庫、1988(初1977)年、5頁。作者と推定される―真偽は定かでない―呉承恩(1506-82)は、中国明朝の官吏だった人物だが、60歳を過ぎてから登用され、6年で職を辞し帰郷し、酒と詩歌に興じて余生を送った。

『西遊記』は、『大唐西域記』に記された唐僧玄奘の西域天竺見聞記をもとに種々の伝承が加わって物語の輪郭が確立した模様である。なお、西遊記研究者の磯部彰は著作『「西遊記」形成史の研究』(創文社、1993年)において、『西遊記』の概要を以下のように記述している。「菩薩道を確立するために求法巡礼の旅に出た修行者の刻苦する姿と、その根底にある人間のありようを、破格な表層を借りて表出した」(3頁)。「西遊記の旨意は、観音の福徳を信仰する修行者が、その信仰心を頼りにもろもろの煩悩を打ち破って、悟道覚醒の彼岸へ到達することにあり、その精神修養の過程を或は日常的なもの、或は具体的な事例に借りて説いたところに作品としての特徴がある、と言うことが出来るのではないか」(4頁)。

33 『西遊記』冒頭の開闢物語は、いったい何処に出典があり、それがいかようにして今日に伝わったのだろうか。小野訳『西遊記(一)』の「盤古 鴻濛を破りてより」に付されている訳注に以下の記述がある。「盤古は中国の世界化成神話のなかの人物。鴻濛は天地未分の状態で、混沌と同義」(287頁)。「盤古」とは、天地開闢にあたり、混沌から最初に生じた神であるが、周囲に信者がいたわけでないので、開拓者といった位置づけのほうが理解しやすい。

34 同上、8頁。

35 同上、184頁、186頁。

36 エルンスト・カッシーラー、山本義隆訳『実体概念と関数概念』みすず書房、1979年、196頁。

37 イマヌエル・カント、篠田英雄訳『純粋理性批判(下)』岩波文庫、下191頁。Immanuel Kant Sämtliche Werke, Erster Band, Kritik der reinen Vernunft , Leipzig, 1919, S.742.

(いしづかまさひで)

(pubspace-x13549,2025.07.14)